Great Guitars At Charlie’s Georgetown

コンコルドレーベルの歴史はギターアルバムで始まったと言っても過言ではない。記念すべき最初のアルバムJazz Concordは、ハーブエリスとジョーパスの共演アルバムであった。その後も、バーニーケッセル、ローリンドアルメイダ、タルファーロー、ジムホールといったベテランプレーヤーが入れ替わり立ち代わり登場した。その後カルコリンズや、エディーデュランの様にローカルで活動していたプレーヤー達も続々後に続いて表舞台に登場した。

そして、ベテランだけでなく新人達も。今ではゴードングッドウィンのビッグバンドにも参加して有名なグラントガイスマンも、グッドウィンと一緒にコンコルドに初のリーダーアルバムを残している。

これも、オーナーであるカールジェファーソンのギター好きから始まった。フュージョン全盛期にこれだけ、オールドスタイルのジャズギターが復活したのはカールジェファーソンのお蔭だともいえる。そして、最初のアルバムがそうであったように、ギター一本ではどうしても陰に隠れてしまうのか、2本のギターでのバトル物も多く残されている。演奏に個性の出やすいギター、そしてソロ楽器としてだけなくリズム楽器としても重宝されるギター故、2人のソロや掛け合いが楽しめる。

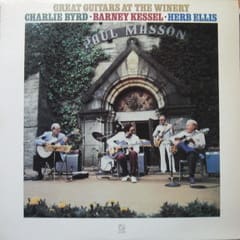

そのような中、ギター3本のグレートギターズというグループも比較的早く72年頃に結成された。どうやら名付け親はオーストラリアをツアー途中で出会った地元のファンの一人だったようだが、コンコルドには74年のコンコルドジャズフェスティバルが初舞台だった。それぞれのグループで活動していたが、時にはこの3人が集まって“Great Guitars”としての活動も継続してきた。

このグループの演奏は観客のいる会場でそれぞれの演奏と曲のショーケースのような雰囲気が似合う。何故かジャズのライブ物の定番の紫煙の煙る騒々しいクラブというのは似合わない。コンコルドでのアルバムも、コンコルドジャズフェスティバルや、ワイナリーの屋外会場のライブというアルバムがあったが、どちらも雰囲気はぴったりだ。

このアルバムもライブアルバム。ワシントンのジョージタウンにあるCharlie’sというクラブでのライブ。メンバーのチャーリーバードはジャズプレーヤーにしては珍しく、何故かこのジョージタウンを本拠地としていた。まさに、チャーリーバードのホームグラウンドでの演奏だ。寡聞にして知らなかったが、このワシントンDCというのはGuitar Townといわれ、ギターの演奏には耳の肥えたファンが多いそうだ。となれば、このチャーリーズでの演奏はGreat Guitarsの演奏場所としては最適な環境という事になる。

確かに、本場アメリカのライブ物というと観客席の騒々しさもまた雰囲気を盛り上げてくれるが、このアルバムでは演奏後の拍手以外は妙に静まり返っている。ある種日本でのライブのような感じだ。

曲はスタンダード中心だが、相変わらず三人三様のプレーを生かした絶妙なコンビネーションプレーを楽しめる。ブルースプレー一つをとってみても、ケッセルはオクラホマ、エリスはテキサス、そしてバードはバージニア出身と、それぞれが慣れ親しんだ地元のブルース訛りがあるようで、それが個性を一段と引き立てている。

このようなグループは、小難しいオリジナル曲をやるよりは、このように聴き慣れたスタンダード曲をどう料理してくれるかを楽しむグループのような気がする。ディキシーで定番の「聖者の行進」も新鮮に聞こえる。

1. Where or When Lorenz Hart / Richard Rodgers 4:15

2. New Orleans Hoagy Carmichael 6:33

3. When the Saints Go Marching In Traditional 2:58

4. Change Partners Irving Berlin 3:49

5. Opus One Sy Oliver 4:15

6. Old Folks Dedette Lee Hill / Willard Robison 4:16

7. Get Happy Harold Arlen / Ted Koehler 5:33

8. Trouble in Mind Richard M. Jones / Janis Joplin / Traditional 5:44

Charlie Byrd (g)

Herb Ellis (g)

Barney Kessel (g)

Joe Byrd (b)

Chuck Redd (ds)

Produced by Carl Jefferson

Recorded live at Charlie’s Georgetown Washington D.C. August 1982

Recording Engineer Phil Edwars

Originally released on Concord CJ-209

| Great Guitars at Charlie's.. |

| Great Guitars | |

| Concord Records |