亜熱帯の香港では、今がもっとも良い季節

亜熱帯の香港では、今がもっとも良い季節です。ただし、ここもスモッギー。

-----------------------------------------------------------------------

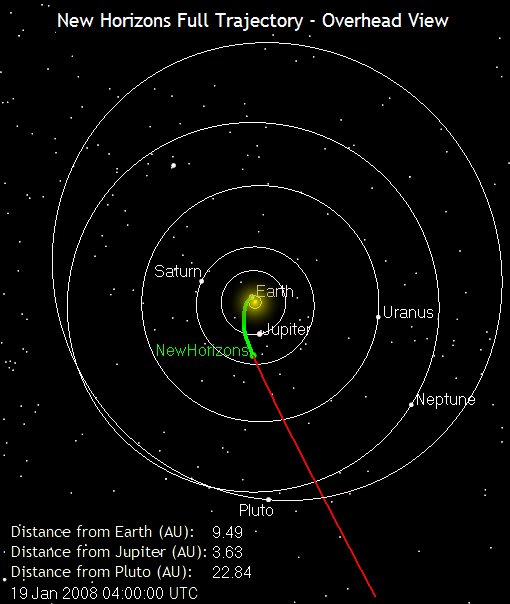

太陽系に第9惑星の可能性

神戸大学惑星科学センターの理論計算で突き止められる

太陽から80AU(1AU=約1.5億km)以遠の領域に、地球とほぼ同じ大きさの惑星Xが

存在する可能性が高いことが神戸大学惑星科学研究センターの向井正教授とパ

トリック特別研究員等研究チームによる理論計算で世界で初めて突き止められた。

この研究チームは、これまで謎とされていたエッジワースカイパーベルト(30~

50AU:1AU=約1.5億km)以遠の領域でまばらに存在する太陽系外縁天体(TNO)

が、極端に細長い楕円形軌道をとる謎の解明に取り組んだ。通常、エッジワース

カイパーベルトで公転するTNOは、太陽系の8個の惑星と同じほぼ円形の軌道をとっ

ている。

なぜエッジワースカイパーベルト以遠のTNOはこのような変則的な軌道をとるの

か、研究チームは太陽系惑星形成理論にもとづき、40億年前から現在までの惑星

やTNOの軌道の変化をコンピュータで計算した結果、この理論ではこれ等のTNOの

変則軌道の説明が出来ないことが分かった。そのため、新しい惑星Xを仮定して

コンピュータで数値計算すると、初めて説明が可能になることを発見した。

研究チームの理論は、太陽から20AU離れた領域で誕生した地球質量の0.3~0.7倍

の惑星Xが、太陽系形成後の約1億年間で海王星の重力散乱などによって80AU以遠

の軌道へ移動し、その過程でTNOを弾き飛ばして周りのTNOの軌道を変えていった

と考えれば説明がつくとしている。

(地球質量の0.3~0.7倍の惑星とは、またかなり大きなものではありますが..)

研究チームの計算によると、惑星Xの直径は1万~1万6000kmで、ほぼ地球の直径

(約1万2700km)に相当するとのことである。惑星Xは現在半径が150億~260億km

の軌道を周回しており、太陽に最も接近する地点(近日点)では、冥王星並の明

るさに輝くと考えられている。惑星Xは、水を主成分とする氷でできた天体であ

ろうと考えられている。今後のさらなる研究により惑星Xが確認されれば、冥王

星に替わって9番目の新しい惑星が誕生することになる。今回の研究の詳細は、

4月に発行される米国のアストロ・フィジカル・ジャーナルに掲載される。

太陽系の未知の惑星(後に海王星と命名)は、1781年に発見された天王星の軌道

のわずかな摂動に注目したイギリスのジョン・カウチ・アダムスとフランスのウ

ルバン・ルヴェリエという2人の数学者が独自に行なった計算によりそのあるべ

き場所が予言された。1846年9月23日、2人の予言にもとづいて観測したベルリン

天文台のヨハン・ガレによって発見された。

------------------------------------------------------------------------

地球質量の0.3~0.7倍の質量である上に、周辺に同等の軌道を持つ他天体が

存在しないならば、何の問題もなく「惑星」としてのカテゴリーに含まれること

になると思います。

一昨年「惑星」から「準惑星」に降格させられた冥王星に代わってこの想定上の

惑星が「第9惑星」に名乗りをあげるわけです。

ただし、アダムス・ルベリエ・ガレが海王星を発見した際の様に、事がそうそう

スムーズに運ぶものや否や。

冥王星発見は、ローウェルやその他100年ほど前の天文学者たちが計算で求め

た数値より遙かに小さな惑星として、想定軌道と全く違った公転軌道を持ってい

ましたし、発見したトンボーの手法は天球写真をこまめに経時比較してやっと発

見したといういわば人海戦術的発見でした。

今回の「新」第9惑星想定が、スムーズに発見に結びつけば良いのですが、そう

簡単に達成出来るものか、やや懐疑的。

いずれにしろ、未だ発見されていないカイパーベルト以遠に軌道を持つ太陽系

外縁天体(TNO)の中には、今回想定された天体と同等かそれ以上のものが、

まだ多数ゴロゴロ存在していることと思います。

100年も経てば、そのあたりの大枠が見えてくることと思いますが、今の観測

技術では、まだまだ穴があり過ぎ。

気長に発見を待ちましょう。僕が生存しているはずのこれから数十年間ぽっち

でも、まだまだ色々なものが見つかってくるものと思います。

----------------------------------------------------------

● ㈱東洋硬化へのお問い合せは、当社ホームページの「お問い合せ」欄、

または、TEL:0942-34-1387 FAX:0942-36-0520

所在地:福岡県久留米市津福本町1978-1 へお願い致します。

● シリンダーロッド・シャフト・ピストン・フロントフォークインナーチューブ

・ロール等円筒形状機械部品のクロムめっき再生が得意です。

● 窒化クロム・窒化チタンアルミ・酸化クロム・窒化チタンクロム・

窒化チタン他、各種高硬質被膜をアークイオンプレーティングで

生成します。

● 無電解ニッケル-リンめっきの軽金属上への析出、他被膜との積層処理

可能です。被膜の付加価値向上にお役立て下さい。

● ローター・ファン・クランクシャフト等のバランシング(回転体釣合せ)

● ラジアルクラウン研削を始めとした円筒研削加工や、内面研削・

平面研削も行います。

● フレーム溶射による、短納期での寸法・形状・機能の復元加工開始

しました。

-----------------------------------------------------------

人気blogランキングです。押してくださると嬉しいです。