歴史の道 吉田口登山道

1996(平成8)年 北口本宮冨士浅間神社を起点とした吉田口登山道は文化庁選定「歴史の道 百選」に選ばれる

登山道は浅間神社から馬返しまでを「草山三里」と呼び 馬返しから森林限界の五合目までの木々が生い茂る道を「木山三里」 その先頂上までの焼石の道を「焼山三里」と称される

三合目 三軒茶屋

三合目は見晴茶屋と蜂蜜屋の茶屋と三社宮があった

見晴茶屋と蜂蜜屋の茶屋

「見晴茶屋」の看板が立てかけてある

ショーケースの中に提灯が置いてある 提灯で富士登山は何時頃の時代か それとも他の目的で提灯を使用したのか

懐中電灯用のマメ球とろうそく

登山者が使用する懐中電灯用マメ球のスペアとして商いしていたのだろう

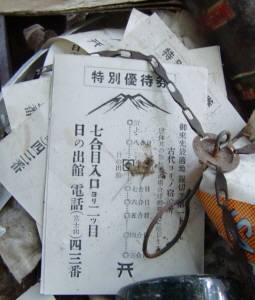

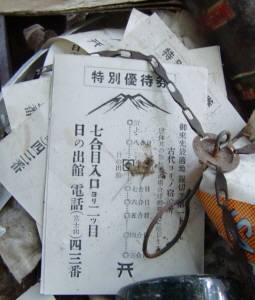

現存する七合目日の出館の「特別優待券」

「御来光最適地 親切ヲ第一トスル 古代ヨリノ宿泊所」と書かれている この券でどんなサービスが受けられたのだろう

徒歩での冨士参詣の時代は江戸から甲州街道を通り難所の小仏峠を越え大月あたりで一泊する

大月の桂川にかかる大月橋のたもとから冨士道に進み富士登拝をする 往復1週間の行程だったと云う

三社宮

三合目には道了・秋葉・飯綱の三神を祀った三社宮と呼ばれる小祠があった

三社宮の小祠

軒の上には「誠敬」(真心があって敬いつつしむ)と云う文字がかかっている

藤原朝臣俊学書の社名

三社宮内部

道了・秋葉・飯綱の三神とも山岳信仰の神で 権現(神仏習合時代の仏が神の形として現れる)の神号である

道了権現は天狗に 飯綱権現は烏天狗に化身 飯綱は高尾山薬王院に祀られていることや上杉謙信のカブトの飾られていることで有名

秋葉権現は隣の遠州(静岡県)から発生した秋葉社 秋葉講で距離的に近いため信者が多く三社宮として祀られたのか

元祖食行身録師像

食行身録(じきぎょうみろく)は伊藤伊兵衛と云い伊勢の生まれ 富士講の祖とも云われる

徳川吉宗時代米相場の暴騰を批判し富士山八合目半にある烏帽子岩近くで入定(即身成仏)した

身録は士農工商の平等 男女の平等など現代に通じる思想者であった

また身録は富士講の登拝を吉田口と定めた師でもある

三社宮が富士講の人々に信仰されていたと市の案内に書かれているが 食行身録の像が祀られていたからだろうか (新田次郎著「富士に死す」に食行身録の生涯が書かれている)

三神が祀られているのだろか 扉が閉じられていて不明

「三社大権現」などと記された幡

大願成就で奉納された頭髪

江戸時代の文化・文政期 「江戸八百八講 講中八百八万人」と隆盛を迎えた富士講は「富士を拝み 富士山霊に帰依し心願を唱え 報恩感謝する」と云う分りやすい一種新興宗教ブームのようなものだったようだ

そんな時代 ここ三合目 三軒茶屋・三社宮は白装束の富士講の登拝者たちで埋め尽くされていたのだろうか

1996(平成8)年 北口本宮冨士浅間神社を起点とした吉田口登山道は文化庁選定「歴史の道 百選」に選ばれる

登山道は浅間神社から馬返しまでを「草山三里」と呼び 馬返しから森林限界の五合目までの木々が生い茂る道を「木山三里」 その先頂上までの焼石の道を「焼山三里」と称される

三合目 三軒茶屋

三合目は見晴茶屋と蜂蜜屋の茶屋と三社宮があった

見晴茶屋と蜂蜜屋の茶屋

「見晴茶屋」の看板が立てかけてある

ショーケースの中に提灯が置いてある 提灯で富士登山は何時頃の時代か それとも他の目的で提灯を使用したのか

懐中電灯用のマメ球とろうそく

登山者が使用する懐中電灯用マメ球のスペアとして商いしていたのだろう

現存する七合目日の出館の「特別優待券」

「御来光最適地 親切ヲ第一トスル 古代ヨリノ宿泊所」と書かれている この券でどんなサービスが受けられたのだろう

徒歩での冨士参詣の時代は江戸から甲州街道を通り難所の小仏峠を越え大月あたりで一泊する

大月の桂川にかかる大月橋のたもとから冨士道に進み富士登拝をする 往復1週間の行程だったと云う

三社宮

三合目には道了・秋葉・飯綱の三神を祀った三社宮と呼ばれる小祠があった

三社宮の小祠

軒の上には「誠敬」(真心があって敬いつつしむ)と云う文字がかかっている

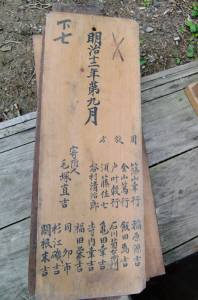

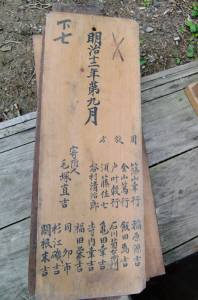

藤原朝臣俊学書の社名

三社宮内部

道了・秋葉・飯綱の三神とも山岳信仰の神で 権現(神仏習合時代の仏が神の形として現れる)の神号である

道了権現は天狗に 飯綱権現は烏天狗に化身 飯綱は高尾山薬王院に祀られていることや上杉謙信のカブトの飾られていることで有名

秋葉権現は隣の遠州(静岡県)から発生した秋葉社 秋葉講で距離的に近いため信者が多く三社宮として祀られたのか

元祖食行身録師像

食行身録(じきぎょうみろく)は伊藤伊兵衛と云い伊勢の生まれ 富士講の祖とも云われる

徳川吉宗時代米相場の暴騰を批判し富士山八合目半にある烏帽子岩近くで入定(即身成仏)した

身録は士農工商の平等 男女の平等など現代に通じる思想者であった

また身録は富士講の登拝を吉田口と定めた師でもある

三社宮が富士講の人々に信仰されていたと市の案内に書かれているが 食行身録の像が祀られていたからだろうか (新田次郎著「富士に死す」に食行身録の生涯が書かれている)

三神が祀られているのだろか 扉が閉じられていて不明

「三社大権現」などと記された幡

大願成就で奉納された頭髪

江戸時代の文化・文政期 「江戸八百八講 講中八百八万人」と隆盛を迎えた富士講は「富士を拝み 富士山霊に帰依し心願を唱え 報恩感謝する」と云う分りやすい一種新興宗教ブームのようなものだったようだ

そんな時代 ここ三合目 三軒茶屋・三社宮は白装束の富士講の登拝者たちで埋め尽くされていたのだろうか