10日、国会で十分審議されることなく、またメディアも相応の報道をすることもなく、重大な悪法が2本、相次いで成立しました。

1つは、新法「重要経済安保情報保護・活用法」(「経済安保法」)。(内容等は4月11日のブログ参照)

「衆参両委員会での審議時間は約39時間で、約68時間を費やした特定秘密保護法を大幅に下回るスピード審議」(10日付京都新聞=共同)でした。

衆院で一部「修正」されたものの、「機密の範囲や身辺調査の具体的な内容は「法案を認めてもらったあかつきには詳細に検討する」(高市早苗経済安保担当相)とする政府答弁を切り崩せなかった」(11日付京都新聞=共同)。

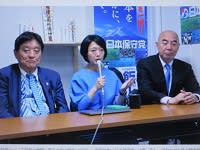

すべては政府の思惑通りだということです。「新法は多くの野党の賛成も得て、あっけなく成立した。旗振り役を務めた高市経済安保担当相は満面の笑みを浮かべ、深々と頭を2回下げた」(同共同、写真中は朝日新聞デジタルより)

それでも「経済安保法」は新聞もそれなりの扱いをしました。しかし、もう1つの悪法は、ほとんど注目されることさえありませんでした。それは、陸海空3自衛隊を一元的に指揮する「統合作戦司令部」の創設を柱とする「改正・防衛省設置法」です。

先の日米首脳会談(4月10日、写真左)の共同声明で、「作戦及び能力のシームレスな統合を可能にし、平時及び有事における自衛隊と米軍との間の相互運用性及び計画策定の強化を可能にするため、二国間でそれぞれの指揮・統制の枠組みを向上させる」と明記されました。「統合作戦司令部」の創設はそのためです。

「統合作戦司令部が動き出し、権限を強化された在日米軍司令部との「連携」が確立されたとき、同盟調整メカニズムに基づく自衛隊と米軍の一体化は、ほぼ完成すると思われる」(城野一憲・福岡大准教授「同盟調整メカニズムと「外国軍隊」―自衛隊と米軍の一体化の完成」=「世界」6月号所収)

強調しなければならないのは(メディアがほとんど触れていないのは)、「経済安保法」も「統合作戦司令部の創設」も、「軍拡(安保)3文書」(2022・12・16閣議決定)の柱である「国家安全保障戦略」にその必要性が明記されていることです。2つの悪法は「軍拡(安保)3文書」の実践なのです。

だからこそ改めて指摘しなければならないのは、この2つの悪法に、立憲民主党が、日本維新、国民民主とともに賛成したことの重大性です。いずれも反対した政党は日本共産党とれいわ新選組だけです。

憲法の基本原則を侵害し、戦争国家化を推し進める政府の悪法に賛成する政党が「野党」と言えるでしょうか。そうした政党が合従連衡し仮に「政権交代」したとしても、政治の基本が変わらないのは明白です。これらの政党に共通しているのは、いずれも日米安保条約(軍事同盟)を積極的に支持していることです。

戦争国家化(ファシズム)は、国家権力(政権与党)だけでは成り立ちません。それを支える「野党」の存在(政治の翼賛化)、そして国家権力に従順なマスメディアがあってこそ完成します。その歴史の教訓を今こそ想起すべきです。