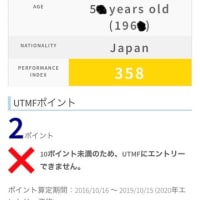

いびがわマラソンで「歩かずサブ4」をとうとう達成できました。

いびがわマラソンで「歩かずサブ4」をとうとう達成できました。初フルだった2009年から3年連続で「いびがわマラソン」を走ることができました。

1年目は、制限時間内にゴールすることはできたものの、一番きつい32㎞過ぎの坂を前に歩いてしまいました。

2年目の昨年は、直前に転んで肋骨と手の指を骨折。練習もままならず前日まで痛みが残るなか、完走目標で参加。終盤の坂ではわれながらスローモーションのような走りでしたが、「歩かずに完走」しました。

そして今年。2週間前の「水都おおがきハーフマラソン」でハーフの自己ベストを更新。10日前には30㎞TTにも取り組みました。3日前には5㎞タイムトライアルも実施。

出来る限りの準備をしてのぞむことができたこのレースで、とうとう「歩かずにサブ4」を達成できました。しかも自己ベストのおまけつき。

ゴールタイムは、3時間32分27秒(手元計測・ネットタイム)。しかも、最初の1㎞が7分近くかかったとはいえ初めてのネガティブスプリット。現状ではこれ以上望むべくもない最高の結果でした。

絶好のレースコンディション。いざ、スタート。

絶好のレースコンディション。いざ、スタート。

スタート時刻:AM10:00(定刻)

出走数(完走数):4,716(4,294) 完走率:91.0%

天候:くもり 気温:14.5℃ 湿度:67%

風向:東 風速:1m/s

(以上公式記録より)

朝から好天に恵まれ、少々暑さを感じるほどだった。最後まで迷ったが、陽射しが出ているのでサングラスも準備する。暑さだけがきがかりだった。

だが、山に入るとまもなくまったく予想していなかった雨が降り始める。空はもちろん雲に覆われた。頭に載せてたサングラスを、落とさないようにハーフパンツのポケットにしまいこむ。結局この後最後までサングラスは使わなかったから邪魔になった。

陽射しを遮る雲

と弱雨

と弱雨 は、まさに幸運の兆しのように思えた。湿り気のある空気は呼吸を楽にしてくれる。大量の汗を見込んで着用したファイントラックのアンダーウエアは雨にも大きな効果を発揮する。ただし、ハーフパンツは--主に汗で--びしょぬれになったけれど。次のレースまでにはパンツもフラッドラッシュスキンメッシュのものがぜひ欲しくなった。高いだけの価値はある。

は、まさに幸運の兆しのように思えた。湿り気のある空気は呼吸を楽にしてくれる。大量の汗を見込んで着用したファイントラックのアンダーウエアは雨にも大きな効果を発揮する。ただし、ハーフパンツは--主に汗で--びしょぬれになったけれど。次のレースまでにはパンツもフラッドラッシュスキンメッシュのものがぜひ欲しくなった。高いだけの価値はある。スタート前に失敗がひとつ。ランニングキャップをクルマの中に忘れてきてしまったのだった。駐車場自体はストレスなくスムーズに停めることができたが、なにせ歩いてゆくには遠すぎる。会場入り後もシャトルバスが頻繁に往復してるのかどうかわからなかったし、いずれにしても気持ち的に戻っている余裕はなかった。

空を眺め、この天気では帽子なしはつらいと判断し、急きょ購入。余計な出費だったがやむを得ない。結果的に雨用としても帽子があってよかった。

スタート直前のトイレはそれなりに混み合っていたが、無事10分前に自分のゼッケンの表示された看板の位置に並ぶことができた。

走るには、暑さや日差しはないほうがいいけれど、青空と太陽の下走りだすのは圧倒的に気分がいい。走り始めは少し陽が射し、道中は弱い雨もしくは曇り、ゴール近くはまた晴れ間がのぞいた。この日の天候の変化はマラソンレースにはうってつけだったと言える。

時計を見てはいたのだが、おもいのほか唐突にピストルの音が小さく鳴って、レースが始まった。過去2回の経験から最初の1㎞に7~8分かかることは想定していたが、7分かからずに1㎞を通過。

レース序盤。ハイタッチの誘惑。でっかいハートに感激。

レース序盤。ハイタッチの誘惑。でっかいハートに感激。

2㎞以降はレースプラン通り5分/㎞前後(できれば4分50秒台)でラップを刻みたかったので、まだ少し混み合って走路は自由にならなかったが、空いたスペースを探して走る。

序盤は、ハイタッチは自重するつもりだった。でも、吹奏楽や太鼓の応援を耳にし、おのずとテンションが上がってきて、他のランナーがハイタッチするのを見ながら、子どもたちの笑顔と差し出す手の列を横目に何もせず走っているのは難しい。「ここは気合入れのためにもハイタッチしておこう。どうせ思うようには走れないんだし」と、沿道沿いに走路を変える。

いつもならうれしくて一人残らずハイタッチするのだが、前のランナーとの距離が詰まってきたところで、沿道を離れるようにした。今回は、タイムを狙っている。

序盤は給水もセーブすることを考えていたが、スタート時気温が上がって暑さを感じていたこともあり、一応コップを取って、少し口を湿らす。

今回も最終盤を除いて、ほぼすべての給水所でコップを手にしたがこれまでのどのレースよりもスムーズに行えた。他のランナーとの接触などもまったくなかった。

給食は、バナナ一つ、塩一つまみさえ遠慮した。携行した飴を3つと、塩タブレット1つで何の問題もなかった。タイムを狙うなら、給水・給食の頻度やスムースさは無視できない。

スタート時とゴール時以外は、ほとんどの時間太陽が雲に隠れ、気温もあまり上がらなかったので、どうしても水分を取らなきゃという焦りもなかった。

揖斐峡大橋を渡った9km付近で、ジョグノートでリンクさせてもらっている、お猿姿のしょくにんさんを見つけてハイタッチ。次々やってくるランナーにハイタッチしながらしっかり声をかけ続けるしょくにんさんの応援ぶりには頭が下がる。声を掛けたが彼には誰だかわからなかったろう。でもこちらはうれしかったし元気が出た。ありがとうございました。

今回一番印象に残った風景が、13km地点あたりから見えたでっかいオレンジ色のハート。通称「恋のつり橋」と呼ばれる有名な橋がかかっているのだが、そのすぐ向こうの橋に1㎞先からでも見えるくらい大きなハートを描いた垂れ幕がかかっていたのだ。周りのランナーを見まわしたがどうもあまり気にしている人は少ないようで、気づいてないなら教えてあげたいと思いながらも、どうしようもなくて、一人ほくそ笑みながら走っていた。

それが昨年もかかっていたかはわからない。何のメッセージもなく、ただただでっかいハート。東日本大震災をも意識したメッセージなのかもしれない。だれかどこかに写真をアップしてるひとがいないだろうか?←発見しました!こちらのブログ。

15㎞手前あたりだったと思うが、Qちゃんを見つけてハイタッチ。ちょうどきつい勾配の上りが続くあたり。さすがQちゃん。元気が出ました。多少余裕をもって走っていたせいか、今回はソフトにハイタッチできてよかった。

今年も何千人ものランナーとハイタッチしたに違いない。ゴールするランナーの手を取る姿ももう恒例だ。

まだまだペースを守って、とにかく32㎞からの坂を登りきるまでは脚を残しておこう、それだけを考えながら走っていた。

時折眺める揖斐峡の玉露のような深い碧がやはり心にしみた。吸い込まれそうな景色に「昨年見たのと同じだな」という静かで感慨が何度か湧く。

新コースは去年より走りやすくなった。楽に感じた折り返し。

新コースは去年より走りやすくなった。楽に感じた折り返し。キホン川沿いに山を登って行くコースなので、折り返しまでは昇り基調ではあるのだが、どちらかというとアップダウンが頻繁に繰り返し訪れるタフなコースという感覚だ。

今回で3回目になるわけだが、折り返しまでの前半で「きつくてもうダメだ」と思ったことは一度もなかった。そのかわり、25㎞あたりから知らぬ間にスピードが落ちて、急速に脚の疲労がピークに達する。

何度かのアップダウンを経て、今年もやはり足先に痛みが出始めてはいた。下りの走りが下手なのだ。わかっているので、下りではスピードが出過ぎるのに注意して走るようにしているつもりなのだが、それでも足が先に突っ込む感じになる。走り終えるとたいてい黒爪がいくつもできていて、爪の下や横には血の混じった水ぶくれができている。

今回も6本が一部黒爪になっていた。

それでも走っている最中は、走れないほどの痛みには至らなかった。フルマラソンの際は必ず2枚携行しているバンドエイドは、今回も使わずに済んだ(実は使ったことは一度もない)。

今回折り返し手前の18㎞~21km区間が新コースとなり、ずいぶん眺めがよいとコース紹介に書かれていたので楽しみにしていた。

たしかに出来上がったばかりのきれいな道で、19km地点がこのコースの標高最高地点だそうで、観光ならちょっとしたビューポイントかもしれない。タイム狙いの今回、「ここが新しいコースか。走りやすいな」と思っただけで、先を急ぐ。

新コースでうれしかったのは、個人的にはそのあと。東横山発電所の建物の裏を走るのだ。道は狭いけれど応援の人もけっこういる。巨大な水力発電施設を間近に眺めながら走るのはちょっとした異空間を走る感覚で楽しかった。

昨年までは中間点手前に短いけれど急な坂があったと記憶していた。21km以降は昨年と同じコースだそうだが、中間点を折り返す際に「あれっ、ここで戻っちゃうのか?」という唐突感があって、昨年よりもスルッと通り抜けてしまった感じがした。

いびがわマラソン『攻略の鍵』は? いよいよ32㎞地点へ。

いびがわマラソン『攻略の鍵』は? いよいよ32㎞地点へ。

折り返し後もまだまだ快調に予定のラップを刻む。とにかく32㎞過ぎの坂を登るまではこのペースをキープするのだと肝に銘じながら。

14km、22㎞とすでに2度の給食エイドもあったが一切手を出さなかった。給水の水とアミノバリュー以外で口にしたのは携行した飴4個(ブドウ味・オレンジ味・パイナップル味・ボリビア産塩タブレット)と20㎞過ぎから何度かに分けて補給したザバスのピットインリキッドだけだったが、エネルギー不足は感じなかった。

ただ、ゴール後に何度も、何箇所も、脚をつったので、塩はもう少し摂るべきだったのかもしれない。レース中に脚をつらなくてよかった。

折り返し後しばらくは下り基調になる。コース高低図では25㎞あたりから割と急な下りのように読みとれるが、走っているとそれほど下りを意識することはない。

それがランナーの走りに大きな錯覚をもたらしているのかもしれない。ここで、調子に乗ってスピードを出し過ぎるとまんまといびがわの魔の手にとらえられることになる。

いや、調子に乗らなくても、脚に疲れがたまってくるこのタイミングにこの下り坂が(偶然にも)レイアウトされているがゆえに、平地のコースと同じペースで走ってきたランナーはこのあたりで下手をすると脚が止まってしまうのだ。

「いびがわマラソン」で最後まで走りぬくには、平常の目標ペースよりも幾分スピードを抑えて32㎞まで走ってくる必要がある。これこそが過去2回の経験を踏まえた『いびがわマラソン 攻略の鍵』だった(ちょっと大げさか)。

このあと29kmから再び昇りがしばらく続き、いったん下った後、ついに32㎞の坂がやってくる。

初めての感覚! いけるいける!

初めての感覚! いけるいける! 1年目は、32㎞からの坂が文字通り壁のように思えた。2年目、「クルマから見ると大した坂じゃないな」と思えたが、実際に走ってさしかかったときにはやはりきついきつい。とにかく歩かない・止まらない、それだけを考えて、「まるでスローモーションみたいだ」と思いながら、なんとか走って昇り切った。

そして今年は・・・全然オッケーだ。きつくなかったとは言わないが、それはこのコースの他のどの部分とも変わらないキツさだと思えた。

坂道は両手腕を、交互にやや下に押し込むようにして走った。大事なのはリズミカルに、精密な機械のごとく動かすことだ。いつも以上に背筋が伸びていることを意識する。天空から引っ張られているイメージ。前傾をやや解いて、(気持ち)上に伸びるようなフォームを心がける。

それでも「だいぶスピードは落ちてるだろうな」と思っていた。自分では不思議なのだが、実際にはこの走り方でも思ったほどペースダウンしてなかった。ピッチを落とさず、むしろ、リズムよく走ることを意識したことで、ひょっとしたらピッチは上がっていたのかもしれない。

ポイントはもう一つ。この坂を登り切ったあとに、実はもう一つ坂があるのだ。大して急ではないが、一仕事終えてホッとしてしまうと、この坂がまたきつい。1年目は、1つめの坂で歩いたあと元気を振り絞って走り始めたものの、再びこの2つ目の坂で歩く羽目になった。

それもわかっていたので、今回は33㎞すぎまでの2つ目のこの坂も慌てることなく確実に昇り切ることができた。

次に考えたのは。残り10㎞を切って、「さてどこからスパートしようかな」ということだった。脚にはまだ多少余裕がありそうだった

レース前の作戦としては、坂を登り切ったあと、万が一、まだ力が残っているようならペースアップして4分30秒~40秒/㎞くらいで走れたらと思っていた。

きつくて長かったラスト3㎞。

きつくて長かったラスト3㎞。昇りに入った29kmあたりから5分台に落ちていたラップが、下りに入って34kmからからふたたび4分台に。スパートのタイミングをうかがいながら走っていたところ、残り5㎞のあたりで再びお猿姿のしょくにんさんと娘さんふんするガチャピンが目に入る。まずガチャピンの娘さんとハイタッチ。「しょくにんさん!」と声を掛けると今度は「どなたでしたっけ?」と尋ねながら並走してくれた。「いいペースですよ~! がんばって! ミカンとチョコとどっちがいいですか?」と掌を広げて見せてくれる。「ミカンをお願いします」とご厚意をありがたく頂戴する。

しょくにんさんの心のこもった応援と一粒のミカンに、俄然テンションが上がった。自然とスピードが上がってこのまま突っ走ろうという気持ちになっていた。36~38㎞のラップは作戦通りの4分40秒台に。

残り4㎞の朝鳥公園あたりからは、一気に視界が開けて山から平地に出るので、応援してくれる人の数も増え、さらに気持ちも盛り上がる。

しかし、だ。この一本道の堤防道路4㎞がこれまでになくきつかった。遮るものがないのでずっと先まで見渡せて、遠くにゴールの庁舎なども見えてくるのだが、これがやけに遠く感じる。

勢いで40㎞までは4分50秒台のラップをキープしたが、行けども行けども最後にいびがわを渡る前島橋の姿が見えない。一方で、ここで頑張ればひょっとしたらネットタイム(スタートラインを踏んでからのタイム)でサブ3.5が成し遂げられるかもしれないということも頭に浮かんでいた。

後から考えると残り5㎞を4分30秒/㎞ペースでカバーしないと難しかったので、まったく無理な話だったが、この時点では頭が回らず、正確に計算できていなかった。

40㎞あたりからの2㎞ばかりは、これまでのレースでも一番きついくらいだった。歩きたい誘惑にさえ駆られたが、さすがにあと2㎞だったから歩くわけにはいかなかった。5㎞以上残ってたら歩いていたかもしれない。

「年甲斐もなく」という言葉が生まれて初めて頭に浮かんだほど必死で走っていた。「3時間半切れたらそのあとどうなってもいい」とも思ったりもした。川内勇輝選手の「全力使い果たしての倒れこみゴール」の映像が自分のゴールシーンと重なった。

しかしながら、少し冷静に考えている自分もいたりして、ゴールに向けて少し力を温存しようという力も確かに働いていた。あのとき、力を全く緩めずにゴールまで走り切れていたとしたら、まさしく川内選手同様救急車のお世話になっていたかもしれないと後から考えたが、彼のように若くはないので、一つ間違ったら命にかかわりかねない。

少し力を緩めたはずの自分が、後から思えば残念なようにも思えたが、それは無事にゴールできたからに違いない。

ようやくたどりついた前島橋のなかほどあたりからラストスパートする。ゴールには今回は走ることができなかった家人が待ちかまえているはずだった。川内選手のようにはいかなくとも、出来る限り全力でゴールラインを駆け抜けたかった。これは自分のいつもの流儀でもある。

ゴール手前で、名前を呼ぶ家人の声が聞こえたが姿は見つけられなかった。2度目に呼ばれてゴール手前で振り返ったのだけれど。お見せできないが、ゴールまで後ろに身体をひねって手を差し上げているおかしな写真が残っている。

アフターレースは悲喜こもごも。

アフターレースは悲喜こもごも。

新装なった揖斐川町役場前の駐車場がゴールエリアとなり、昨年に比べると余裕がある。ゴールしたランナーは、ここでタオルを掛けてもらったり(今年はなぜか普通にタオルを手渡されたけれど)、計測用のタグをはずしてもらったり。

マッサージコーナーは大人気で長蛇の列だったけれど、荷物を置いてとにかく横になりたかった。芝生だとうれしかったが、駐車場なので硬い路面に無事落ちあえた家人の敷いてくれたレジャーシートに横たわる。

つま先が痛かったのでとにかく靴を脱ぐ。どうなってるか見るのも怖くてソックスは脱がずにおいた。家人が気を利かせて右脚のカーフカバーを脱がせようと引っ張った途端ふくらはぎがつった。これが呼び水になったようで、筋肉を抑えて落ち着かせたと思ったら、今度は太腿、さらに腰までつりそうになる。挙句は左足のふくらはぎもつった。のべ5、6回にも及んだろうか。

しばらく横になっていたが、風に吹かれて今度は身体が寒くて震えるほどだった。気温はそんなに低くないはずだがタオル一枚ではしのげないほど寒い。歯がガチガチ鳴る。早く着替えないと風邪をひきそうなので、頃合いを見計らって、荷物の受け出しに向かう。これがちょっと距離があるので、疲れきり、傷んだランナーには少しつらい。

ウインドブレーカーを着たら寒さは少し落ち着いたし、お腹が減ってきたので、着替えは後にして、何か温かいものを食べようと、メイン会場で物色。運よく最後に2玉だけ残っていたという山菜うどんをいただく。これがまた熱々でうまかった。

メインステージでは高石ともやさんがコンサートで会場を盛り上げてくれていた。この時は知らなかったが、有森裕子さんが2個目のメダルを取った時の有名な一言「自分で自分を褒めてあげたい」というのは、高石ともやの歌の歌詞からとったものだとか。

ステージの高石さんはがんで亡くなった奥さんの話などをされていたけれど、今年も元気で力強かったなあ。曲名はわからないが、明らかに「いびがわマラソン」をテーマにした歌に聞き入った。ぜいたくだあ。

シャトルバスで市場駐車場に戻るとすぐ横の粕川橋に垂れ幕がかかっていて胸に沁みた。

ぜひ。

今年もまたさらに進化したすばらしい大会運営と熱く心のこもった応援ありがとうございました。大会関係者と揖斐川町民のみなさんに心より感謝申し上げます。

<おしまい>