昨日は3ヵ月ぶりにオペラを観て来ました。

演目は、新国立劇場の今シーズンのオープニングを飾る「ドン・カルロ」です。

幸運にも、1階8列目という素晴らしい席で観ることができました。

「ドン・カルロ」は、オペラ通からヴェルディの最高傑作の呼び声も高い円熟期の名作だけに、数人の主役が頑張っていれば何とか格好がつくような作品ではありません。

6人の主役級の歌手がすべて粒ぞろいでないといけないわけですから、これは難しいですよね。

今日の新国立の「ドン・カルロ」は、そのような難しい条件を見事に克服して、素晴らしい出来だったのではないでしょうか。

NHKのカメラが入っていましたから、後日テレビ放送でも見られると思います。

<日時>2006年9月16日(土)14:00~

<場所>新国立劇場

<キャスト>

■フィリッポ二世:ヴィタリ・コワリョフ

■ドン・カルロ:ミロスラフ・ドヴォルスキー

■ロドリーゴ:マーティン・ガントナー

■エリザベッタ:大村 博美

■エボリ公女:マルゴルツァータ・ヴァレヴスカ

■宗教裁判長:妻屋 秀和

■修道士:長谷川 顯

■テバルド:背戸 裕子

■レルマ伯爵/王室の布告者:樋口 達哉

■天よりの声:幸田 浩子

<指揮>ミゲル・ゴメス=マルティネス

<管弦楽>東京フィルハーモニー交響楽団

<合唱>新国立劇場合唱団

<演出・美術>マルコ・アルトゥーロ・マレッリ

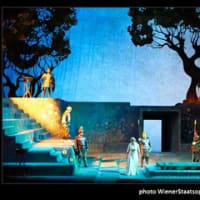

舞台には、大きな石板を複数枚組み合わせて、その隙間が大きな十字架のイメージになっています。

その後もこの石板たちを色々組み合わせて舞台が構成されていきますが、どんな組み合わせになっても、どんなシーンでも、最後まで十字架のイメージは残っています。

シンプルだけど、とても印象的な演出でした。

演出を担当したマレッリは、主人公のひとりであるフィリッポ二世の建てたスペインのエル・エスコリアル宮殿を訪れた際に、このアイデアが閃いたそうです。

第1幕

冒頭、舞台上に静かに横たわっているドン・カルロの背後から響く修道士(実はカルロ5世)の朗々とした歌唱を聴いて、「うん、これはいけるぞ!」と感じました。

有名な「友情のテーマ」もとても素晴らしかったのですが、2人の温度感の違いを少し感じてしまったことも事実です。

ドン・カルロ役のドヴォルスキーは素晴らしい美声で熱い思いを歌に託すのですが、ロドリーゴ役のガントナー が少し優等生的な感じがして、もう少し「男くさい」ロドリーゴを聴きたかったなあ。

ちょっと欲張りでしょうか。(笑)

ガントナーは、1年まえのマイスタージンガーで、役者顔負けの素晴らしいベックメッサーを演じてくれたので、そのときのイメージが強すぎたのかもしれません。

第2幕

第2場の異端者の火刑の場面、「天よりの声」役の幸田浩子さんが赤ん坊を抱いて舞台に現われ、まさに「天上の声」そのものの透明感溢れる歌を聴かせてくれました。マリア様のイメージでしょうか。

この幕のラストでは、舞台の一番後ろでは火がつけられた火刑台、舞台中央には赤ん坊を抱いた「天よりの声」、舞台の一番前では呆然と後ろを振り返るドン・カルロがたて一列に並びます。ドン・カルロの運命、おかれた境遇を考えると、大変印象的なシーンでした。

第3幕

冒頭の独奏チェロが何とも感銘深い見事な演奏!

続くモノローグ風のコワリョフの歌も、心に沁みる素晴らしい歌唱でした。国王の、王子に対する苦悩、愛してくれない妻に対する苦悩が見事に表現されていたと思います。実はこのアリア、このオペラの中でも私が最も好きなもののひとつだったので、うるうるしながら聴いておりました。

その後、腰を大きくかがめ杖をつきながら登場した宗教裁判長と、国王の激しいやり取りの場面も、お互いの信念のぶつかり合いのようなものが感じられて、大いに感銘を受けました。

宗教裁判長役の妻屋さん、身体は衰えて目も見えないにもかかわらず、小憎らしいまでの気骨を持ち続けた宗教裁判長を、見事に演じていました。

でも、バスとバスががっぷり四つに組んだ音楽って、ワーグナー以外ではあまり聴いたことがありませんが、凄い迫力ですね。

今回の上演では、第3幕に入って、俄然燃焼度の高い充実した音楽になってきたような気がします。

エボリ公女がエリザベッタに告白する場面で歌う「宿命の美貌よ」でも、ヴァレヴスカが迫真の歌と演技を見せてくれました。

第2場では、何といってもロドリーゴが暗殺される場面で自ら歌うアリア。

このオペラ全体の中でも最も美しいもののひとつだと思うのですが、今回も本当に素晴らしかった。

ヴェルディは、死を目前に迎えようとする人に対して、とりわけ愛情に満ちた美しい音楽を書いているような気がします。

「椿姫」の第三幕のヴィオレッタしかり、「ドン・カルロ」のロドリーゴしかり。

単に悲しい表情の音楽ではないんですね。「死への不安」や「死そのものの悲しみ」を突き抜けたような純度の高いもの、言い換えれば天に召されようとしている者への敬意が、そのまま音楽になっているように感じます。

第4幕

エリザベッタの諦観というか心の叫びともいえる美しいアリア「世のむなしさを知る人よ」が最大の聴かせどころです。

第3幕の途中から、黒を基調とした衣裳から純白の衣裳に着替えた大村さんが、もうそれはそれは感動的に歌ってくれました。

彼女の声は、どんなに緊張感に満ちた部分でも決して金属的になりません。

凛とした歌唱と低い音域での豊かな声が、とくに印象に残りました。

すらりとした長身で舞台姿も美しく、今後ますます人気がでるでしょうね。

この日もっとも大きなブラヴォーをもらっていました。

全体を通して感じたことは、「ドン・カルロ」という作品に対して、歌手をはじめ関係者全員が、誠実に精一杯の愛情をもって接していたことです。そのことを肌で感じられたことが、同じ時間に同じ場所に居合わせた者として、とても幸せでした。

そして、大村博美さんという、素晴らしいソプラノに出会えたことも、大きな収穫。

また、堅実に全体を統率した指揮者のマルティネス、第3幕のソロ・チェロに代表されるような東京フィルの好演も特筆できます。

私は、「ドン・カルロ」の素晴らしさを十分満喫させてもらいました。

演目は、新国立劇場の今シーズンのオープニングを飾る「ドン・カルロ」です。

幸運にも、1階8列目という素晴らしい席で観ることができました。

「ドン・カルロ」は、オペラ通からヴェルディの最高傑作の呼び声も高い円熟期の名作だけに、数人の主役が頑張っていれば何とか格好がつくような作品ではありません。

6人の主役級の歌手がすべて粒ぞろいでないといけないわけですから、これは難しいですよね。

今日の新国立の「ドン・カルロ」は、そのような難しい条件を見事に克服して、素晴らしい出来だったのではないでしょうか。

NHKのカメラが入っていましたから、後日テレビ放送でも見られると思います。

<日時>2006年9月16日(土)14:00~

<場所>新国立劇場

<キャスト>

■フィリッポ二世:ヴィタリ・コワリョフ

■ドン・カルロ:ミロスラフ・ドヴォルスキー

■ロドリーゴ:マーティン・ガントナー

■エリザベッタ:大村 博美

■エボリ公女:マルゴルツァータ・ヴァレヴスカ

■宗教裁判長:妻屋 秀和

■修道士:長谷川 顯

■テバルド:背戸 裕子

■レルマ伯爵/王室の布告者:樋口 達哉

■天よりの声:幸田 浩子

<指揮>ミゲル・ゴメス=マルティネス

<管弦楽>東京フィルハーモニー交響楽団

<合唱>新国立劇場合唱団

<演出・美術>マルコ・アルトゥーロ・マレッリ

舞台には、大きな石板を複数枚組み合わせて、その隙間が大きな十字架のイメージになっています。

その後もこの石板たちを色々組み合わせて舞台が構成されていきますが、どんな組み合わせになっても、どんなシーンでも、最後まで十字架のイメージは残っています。

シンプルだけど、とても印象的な演出でした。

演出を担当したマレッリは、主人公のひとりであるフィリッポ二世の建てたスペインのエル・エスコリアル宮殿を訪れた際に、このアイデアが閃いたそうです。

第1幕

冒頭、舞台上に静かに横たわっているドン・カルロの背後から響く修道士(実はカルロ5世)の朗々とした歌唱を聴いて、「うん、これはいけるぞ!」と感じました。

有名な「友情のテーマ」もとても素晴らしかったのですが、2人の温度感の違いを少し感じてしまったことも事実です。

ドン・カルロ役のドヴォルスキーは素晴らしい美声で熱い思いを歌に託すのですが、ロドリーゴ役のガントナー が少し優等生的な感じがして、もう少し「男くさい」ロドリーゴを聴きたかったなあ。

ちょっと欲張りでしょうか。(笑)

ガントナーは、1年まえのマイスタージンガーで、役者顔負けの素晴らしいベックメッサーを演じてくれたので、そのときのイメージが強すぎたのかもしれません。

第2幕

第2場の異端者の火刑の場面、「天よりの声」役の幸田浩子さんが赤ん坊を抱いて舞台に現われ、まさに「天上の声」そのものの透明感溢れる歌を聴かせてくれました。マリア様のイメージでしょうか。

この幕のラストでは、舞台の一番後ろでは火がつけられた火刑台、舞台中央には赤ん坊を抱いた「天よりの声」、舞台の一番前では呆然と後ろを振り返るドン・カルロがたて一列に並びます。ドン・カルロの運命、おかれた境遇を考えると、大変印象的なシーンでした。

第3幕

冒頭の独奏チェロが何とも感銘深い見事な演奏!

続くモノローグ風のコワリョフの歌も、心に沁みる素晴らしい歌唱でした。国王の、王子に対する苦悩、愛してくれない妻に対する苦悩が見事に表現されていたと思います。実はこのアリア、このオペラの中でも私が最も好きなもののひとつだったので、うるうるしながら聴いておりました。

その後、腰を大きくかがめ杖をつきながら登場した宗教裁判長と、国王の激しいやり取りの場面も、お互いの信念のぶつかり合いのようなものが感じられて、大いに感銘を受けました。

宗教裁判長役の妻屋さん、身体は衰えて目も見えないにもかかわらず、小憎らしいまでの気骨を持ち続けた宗教裁判長を、見事に演じていました。

でも、バスとバスががっぷり四つに組んだ音楽って、ワーグナー以外ではあまり聴いたことがありませんが、凄い迫力ですね。

今回の上演では、第3幕に入って、俄然燃焼度の高い充実した音楽になってきたような気がします。

エボリ公女がエリザベッタに告白する場面で歌う「宿命の美貌よ」でも、ヴァレヴスカが迫真の歌と演技を見せてくれました。

第2場では、何といってもロドリーゴが暗殺される場面で自ら歌うアリア。

このオペラ全体の中でも最も美しいもののひとつだと思うのですが、今回も本当に素晴らしかった。

ヴェルディは、死を目前に迎えようとする人に対して、とりわけ愛情に満ちた美しい音楽を書いているような気がします。

「椿姫」の第三幕のヴィオレッタしかり、「ドン・カルロ」のロドリーゴしかり。

単に悲しい表情の音楽ではないんですね。「死への不安」や「死そのものの悲しみ」を突き抜けたような純度の高いもの、言い換えれば天に召されようとしている者への敬意が、そのまま音楽になっているように感じます。

第4幕

エリザベッタの諦観というか心の叫びともいえる美しいアリア「世のむなしさを知る人よ」が最大の聴かせどころです。

第3幕の途中から、黒を基調とした衣裳から純白の衣裳に着替えた大村さんが、もうそれはそれは感動的に歌ってくれました。

彼女の声は、どんなに緊張感に満ちた部分でも決して金属的になりません。

凛とした歌唱と低い音域での豊かな声が、とくに印象に残りました。

すらりとした長身で舞台姿も美しく、今後ますます人気がでるでしょうね。

この日もっとも大きなブラヴォーをもらっていました。

全体を通して感じたことは、「ドン・カルロ」という作品に対して、歌手をはじめ関係者全員が、誠実に精一杯の愛情をもって接していたことです。そのことを肌で感じられたことが、同じ時間に同じ場所に居合わせた者として、とても幸せでした。

そして、大村博美さんという、素晴らしいソプラノに出会えたことも、大きな収穫。

また、堅実に全体を統率した指揮者のマルティネス、第3幕のソロ・チェロに代表されるような東京フィルの好演も特筆できます。

私は、「ドン・カルロ」の素晴らしさを十分満喫させてもらいました。

>NHKのカメラが入っていましたから、後日テレビ放送でも見られると思います。

それは今から楽しみです。ワクワク。

大村さんは、今年パリアッチのネッダの素晴らしい歌唱に感心したことがあります。その彼女がまた良かったとあれば、行かねばなりますまい。

仕事サボって、平日の昼公演に行ってしまおうかと・・・・。

コメントありがとうございます。

「ドン・カルロ」通のnarkejpさまであれば、必ず気に入っていただけると思います。

批判的にみたら色々あるかもしれませんが、全体としての統一感が気に入りました。

宗教裁判長と国王フィリポ二世のやりとりは、素晴らしかったですよ。お互い背負っているものが違うので、引くわけにはいかないという切迫感が感じられました。

是非テレビ放送のときはご覧になってください。

yokochanさまもヴェルディの中後期の作品がお好きでしたか。

私もなんです。

何か、嬉しいなあ。

でも、なかなか日本では上演されないですよね。

そういう意味では、いい機会かもしれません。

お時間があれば、是非ご覧になってください。

>大村さんは、今年パリアッチのネッダの素晴らしい歌唱に感心したことがあります。

そうでしたか。私は今回が初めてでしたが、すっかり気にいってしまいました。

これから応援していきたいと思います。

ありがとうございました。

最近のを拝見させていただきました。

オペラだけでなくコンサートやCD視聴など、もう圧倒されました。

「ドン・カルロ」も同じに観たのにこんな風にご覧になっていらっしゃるので、もう本当に素晴らしいと思いました。

文中の懐かしい場面の写真はどうされたのですか?

先日も書きましたように遅まきながらほんの少しですが、romaniさんのブログで勉強させていただきます。

これから楽しみです。

ようこそ、おいでくださいました。

「ドン・カルロ」、今でも思い出します。良かったですねぇ。

>文中の懐かしい場面の写真はどうされたのですか?

新国立劇場のHPから拝借してきました。そのことを注記しようと思いつつ、すっかり失念してしまいました(汗)

思いがけずお褒めの言葉をいただき、お恥ずかしい次第ですが、できるだけ素直な表現で、大好きな音楽が語れたらと思っております。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。