あの原発事故から13年という長い年月、いまだに22900人もの県外生活を強いられてる方がいるという現実、廃炉処理には40年もの時間が必要になるということ等を見聞きすると、当事者の方達の先行きが見通せない状況下での生活がどんなものなのか・・と、普通の生活ができてる私達の有難いことに感謝しないと・・と思うここ数日でした。

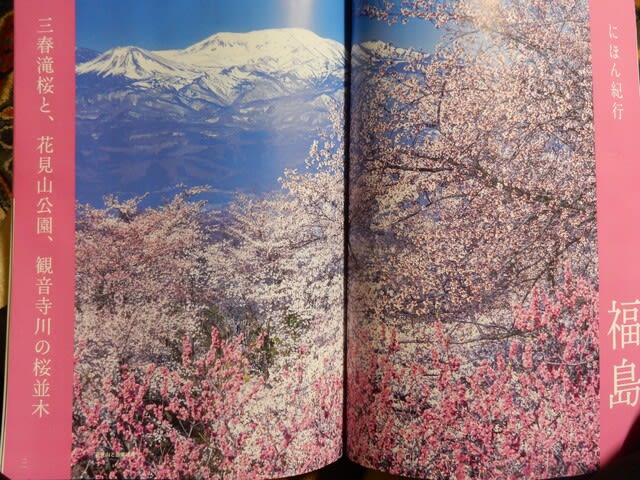

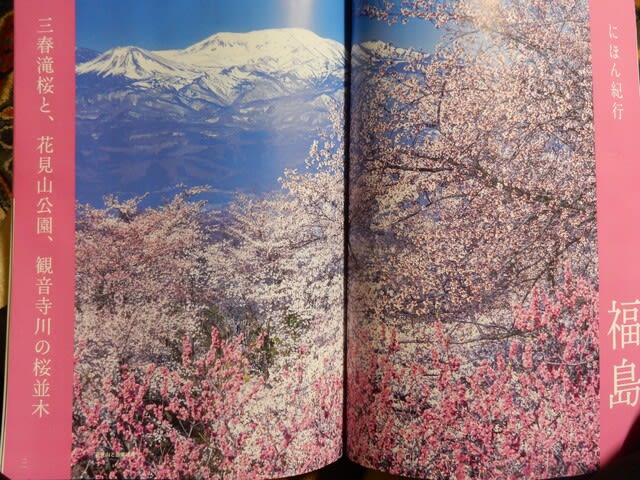

そんな、見れる機会も持てない福島の綺麗な「桜」を銀行から送って頂いた冊子で見ることができました。

写真撮りましたのでご一緒にお花見を・・・・

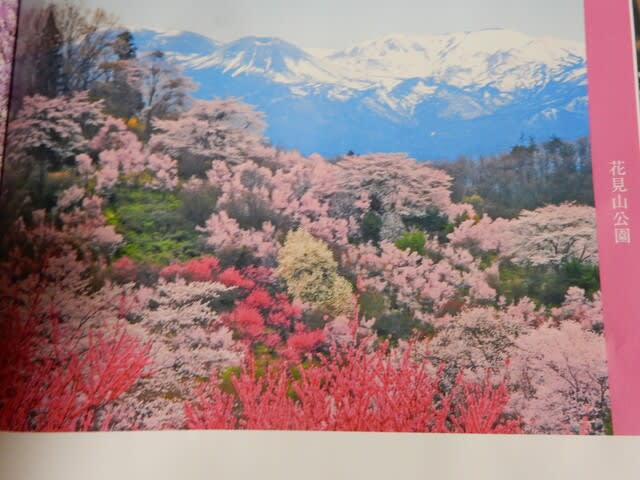

「花見山」から「吾妻連峰」を望みます。

「花見山」から「吾妻連峰」を望みます。

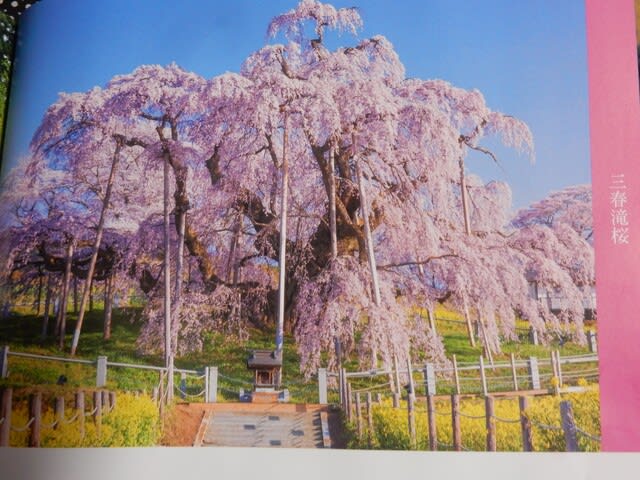

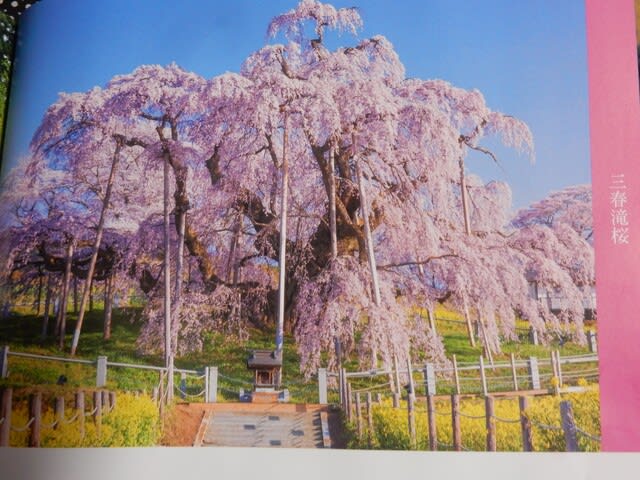

日本三大桜の一つ「田村郡三春町(みはるまち)」の「三春滝ザクラ」です。

日本三大桜の一つ「田村郡三春町(みはるまち)」の「三春滝ザクラ」です。

(桜)がカタカナ表記になっているのは、天然記念物の表記によるものだそうです。「根尾谷薄墨ザクラ(岐阜県)」「山高神代ザクラ(山梨県)」と共に大正11年に天然記念物に指定されたそうです。

大きさは高さ13.5m、地面から1.2mの幹回りが8・1m。三春滝ザクラの樹齢は1000年を超えてるといわれてるそうです。現在も毎年数十センチ成長しているとか・(古く朽ちはてた部分を栄養にして新しい組織が育つという新陳代謝を繰り返しているという訳です)すごい生命力ですね。

滝桜から4キロほど北にある「福聚寺(ふくじゅうじ)」の推定樹齢450年の紅枝垂桜」これは「滝ザクラ」が原木になっているものの一つだとか・・この三春町一帯にはこうしたしだれ桜が、400本以上あるといわれて、紅枝垂桜は、エドヒガンの変種で、劣性遺伝によって垂れてるとか・・

滝桜から4キロほど北にある「福聚寺(ふくじゅうじ)」の推定樹齢450年の紅枝垂桜」これは「滝ザクラ」が原木になっているものの一つだとか・・この三春町一帯にはこうしたしだれ桜が、400本以上あるといわれて、紅枝垂桜は、エドヒガンの変種で、劣性遺伝によって垂れてるとか・・

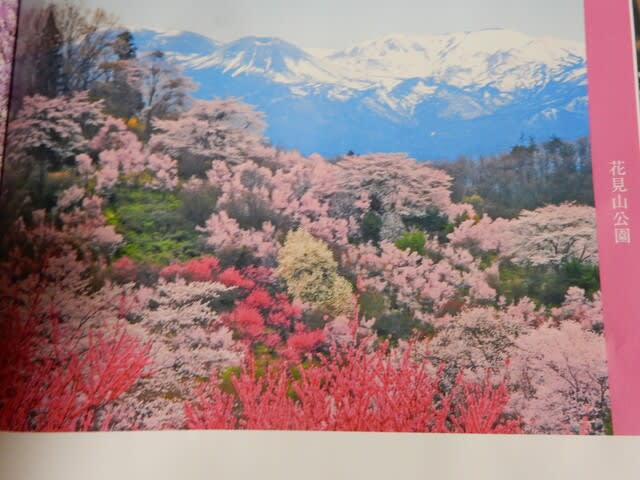

蚕農家の方が開墾されて、桜は十種類、桃や、梅等の花木を植えられて、この世の桃源郷と言われる「花見山公園」の桜は、花が咲き始めると主に生け花用に日々切られて出荷されていくそうで、次々に伸びる枝に次々蕾をつけていくということです。

蚕農家の方が開墾されて、桜は十種類、桃や、梅等の花木を植えられて、この世の桃源郷と言われる「花見山公園」の桜は、花が咲き始めると主に生け花用に日々切られて出荷されていくそうで、次々に伸びる枝に次々蕾をつけていくということです。

猪苗代湖に繋がる長瀬川にそそいでいる「観音寺川」の川沿いの土手1キロに、ソメイヨシノの桜並木が続きます。

猪苗代湖に繋がる長瀬川にそそいでいる「観音寺川」の川沿いの土手1キロに、ソメイヨシノの桜並木が続きます。

綺麗な桜の机上のお花見ができて感動しました。

こんなきれいな風景が見れる福島へ一日も早く帰郷できるように願っています。

そんな、見れる機会も持てない福島の綺麗な「桜」を銀行から送って頂いた冊子で見ることができました。

写真撮りましたのでご一緒にお花見を・・・・

「花見山」から「吾妻連峰」を望みます。

「花見山」から「吾妻連峰」を望みます。 日本三大桜の一つ「田村郡三春町(みはるまち)」の「三春滝ザクラ」です。

日本三大桜の一つ「田村郡三春町(みはるまち)」の「三春滝ザクラ」です。(桜)がカタカナ表記になっているのは、天然記念物の表記によるものだそうです。「根尾谷薄墨ザクラ(岐阜県)」「山高神代ザクラ(山梨県)」と共に大正11年に天然記念物に指定されたそうです。

大きさは高さ13.5m、地面から1.2mの幹回りが8・1m。三春滝ザクラの樹齢は1000年を超えてるといわれてるそうです。現在も毎年数十センチ成長しているとか・(古く朽ちはてた部分を栄養にして新しい組織が育つという新陳代謝を繰り返しているという訳です)すごい生命力ですね。

滝桜から4キロほど北にある「福聚寺(ふくじゅうじ)」の推定樹齢450年の紅枝垂桜」これは「滝ザクラ」が原木になっているものの一つだとか・・この三春町一帯にはこうしたしだれ桜が、400本以上あるといわれて、紅枝垂桜は、エドヒガンの変種で、劣性遺伝によって垂れてるとか・・

滝桜から4キロほど北にある「福聚寺(ふくじゅうじ)」の推定樹齢450年の紅枝垂桜」これは「滝ザクラ」が原木になっているものの一つだとか・・この三春町一帯にはこうしたしだれ桜が、400本以上あるといわれて、紅枝垂桜は、エドヒガンの変種で、劣性遺伝によって垂れてるとか・・ 蚕農家の方が開墾されて、桜は十種類、桃や、梅等の花木を植えられて、この世の桃源郷と言われる「花見山公園」の桜は、花が咲き始めると主に生け花用に日々切られて出荷されていくそうで、次々に伸びる枝に次々蕾をつけていくということです。

蚕農家の方が開墾されて、桜は十種類、桃や、梅等の花木を植えられて、この世の桃源郷と言われる「花見山公園」の桜は、花が咲き始めると主に生け花用に日々切られて出荷されていくそうで、次々に伸びる枝に次々蕾をつけていくということです。 猪苗代湖に繋がる長瀬川にそそいでいる「観音寺川」の川沿いの土手1キロに、ソメイヨシノの桜並木が続きます。

猪苗代湖に繋がる長瀬川にそそいでいる「観音寺川」の川沿いの土手1キロに、ソメイヨシノの桜並木が続きます。綺麗な桜の机上のお花見ができて感動しました。

こんなきれいな風景が見れる福島へ一日も早く帰郷できるように願っています。

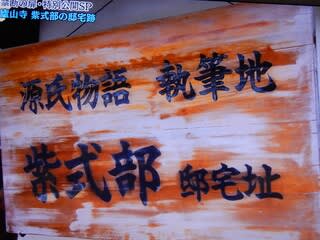

「盧山寺」が映って十数年前に「京都の病院」に定期的に付き添いで通っていた時、待ち時間に近くを散策していて偶然入って、誰もいなくてひっそりとした境内の奥で狭い道を進んで見つけた「紅葉」がきれいで思わずカメラに撮った光景を(過去ログにも載せてますが・・)思い出しました。

「盧山寺」が映って十数年前に「京都の病院」に定期的に付き添いで通っていた時、待ち時間に近くを散策していて偶然入って、誰もいなくてひっそりとした境内の奥で狭い道を進んで見つけた「紅葉」がきれいで思わずカメラに撮った光景を(過去ログにも載せてますが・・)思い出しました。

「源氏物語」関連の絵等が展示公開されているようです。

「源氏物語」関連の絵等が展示公開されているようです。 そしてここには

そしてここには

「明智光秀」に所縁があるという「禁断の扉」をあけると・・

「明智光秀」に所縁があるという「禁断の扉」をあけると・・ 大事にされてたという仏像が・・

大事にされてたという仏像が・・

特にこの仏像は携帯できるというので、何時も傍に置かれてお顔(頭)を撫でてらしたという痕跡が見られるそうです。

特にこの仏像は携帯できるというので、何時も傍に置かれてお顔(頭)を撫でてらしたという痕跡が見られるそうです。

当時の「比叡山」焼き討ちの時に信長から「盧山寺」も焼くように命じられてた光秀が、「正親町天皇」からの書状で焼かないようにといわれて焼かなかったそうで、自身の行く末を案じながらこちらの寺に預けられたということです。

当時の「比叡山」焼き討ちの時に信長から「盧山寺」も焼くように命じられてた光秀が、「正親町天皇」からの書状で焼かないようにといわれて焼かなかったそうで、自身の行く末を案じながらこちらの寺に預けられたということです。

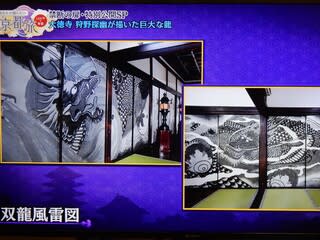

辰年だから「龍」が公開されているのですね。

辰年だから「龍」が公開されているのですね。

狩野探幽の龍比べです

狩野探幽の龍比べです

お若い時と比べたら晩年は繊細かな・・

お若い時と比べたら晩年は繊細かな・・

ご本尊様のとびらはあけれなくて・・

ご本尊様のとびらはあけれなくて・・

この方「醍醐天皇の第二皇子」と言われているらしいです。

この方「醍醐天皇の第二皇子」と言われているらしいです。

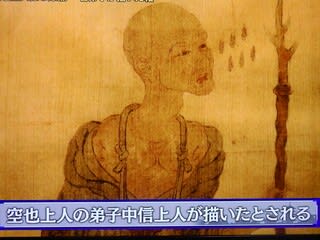

この絵の方は像がつくられる200年ほど前のものだそうです。

この絵の方は像がつくられる200年ほど前のものだそうです。 生きておられるときのものだと推察されてて絵の方が実写ということですね。

生きておられるときのものだと推察されてて絵の方が実写ということですね。

カルチャーできました。

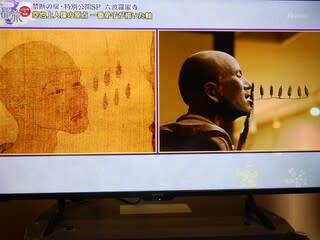

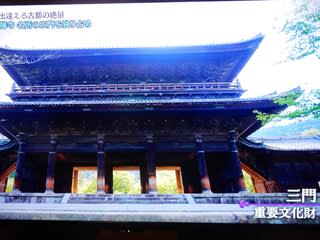

カルチャーできました。 「知恩院 三門」の上にあった「禁断の扉」を開けて頂いたところから・・

「知恩院 三門」の上にあった「禁断の扉」を開けて頂いたところから・・

重文が並ぶお堂が造られていたのです。

重文が並ぶお堂が造られていたのです。

行って見たいですが・・(3月半ばまで特別公開されてるようです。)

行って見たいですが・・(3月半ばまで特別公開されてるようです。)

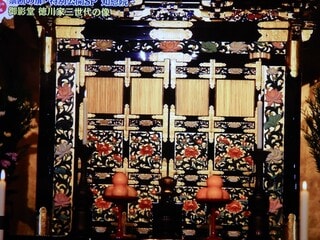

400年前の極彩色そのままだそうです「扉を開けない」ということで劣化しないんですよね。

400年前の極彩色そのままだそうです「扉を開けない」ということで劣化しないんですよね。

修復されていないままなんてすごいですよね。

修復されていないままなんてすごいですよね。

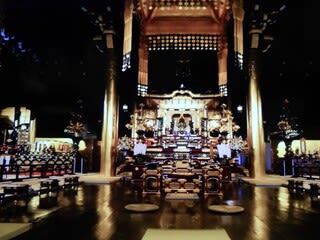

本堂の「ご本尊」は「法然上人」ですが、カメラはここまででした。そして・・

本堂の「ご本尊」は「法然上人」ですが、カメラはここまででした。そして・・ ご本尊の左手にある三つの「禁断の扉」、「厨子」には・・

ご本尊の左手にある三つの「禁断の扉」、「厨子」には・・

右側の厨子には・・

右側の厨子には・・

「家康さん」です。

「家康さん」です。

左の厨子には「秀忠さん」。

左の厨子には「秀忠さん」。 今まで見てきたイメージと違いますよね。

今まで見てきたイメージと違いますよね。

家康のお母様でした。「知恩院」で葬儀をなさったそうで「菩提寺」になっていたんですね。

家康のお母様でした。「知恩院」で葬儀をなさったそうで「菩提寺」になっていたんですね。

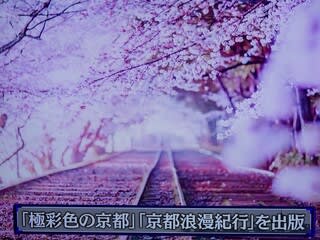

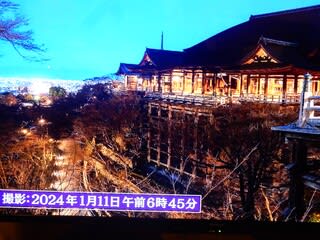

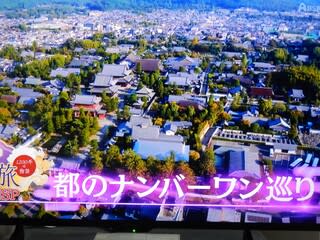

さすがに綺麗な写真ですよね~~番組ではこの写真を撮られた写真家「稲田さん」の案内で「雅俊さん」が絶景が見れる寺社を参拝されてました。

さすがに綺麗な写真ですよね~~番組ではこの写真を撮られた写真家「稲田さん」の案内で「雅俊さん」が絶景が見れる寺社を参拝されてました。

紫式部も見たといわれる「清水寺の舞台」のブルーアワーも感動しながら体現されてました。

紫式部も見たといわれる「清水寺の舞台」のブルーアワーも感動しながら体現されてました。

ご近所の方達が数人(30年以上の方も・・)集まって「早朝参拝」をされていました。(この光景をきっと見られていることでしょう)

ご近所の方達が数人(30年以上の方も・・)集まって「早朝参拝」をされていました。(この光景をきっと見られていることでしょう)

こちらの冬の早朝の光景は・・

こちらの冬の早朝の光景は・・

稲田さんが撮られた写真で番組で見せて頂けただけでも有難いですよね~。

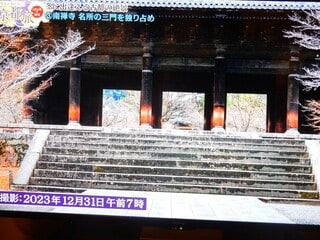

稲田さんが撮られた写真で番組で見せて頂けただけでも有難いですよね~。 南禅寺の冬は・・

南禅寺の冬は・・

「額縁」になってる冬の早朝の三門素敵ですね~~

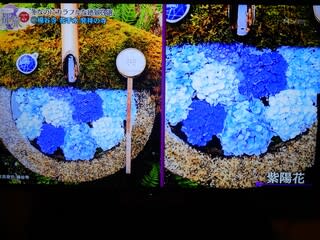

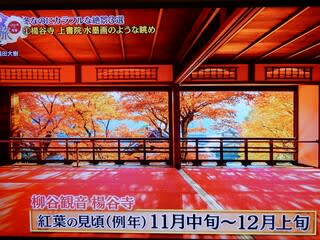

「額縁」になってる冬の早朝の三門素敵ですね~~ 花手水発祥の寺「楊谷寺」は・・

花手水発祥の寺「楊谷寺」は・・

今年の干支「龍」の形に花が飾られてました。

今年の干支「龍」の形に花が飾られてました。

綺麗ですね~四季折々で、参拝したくなりますよね~~

綺麗ですね~四季折々で、参拝したくなりますよね~~

すごく豪華ですね~~

すごく豪華ですね~~ 上書院がまた驚きの光景です~

上書院がまた驚きの光景です~

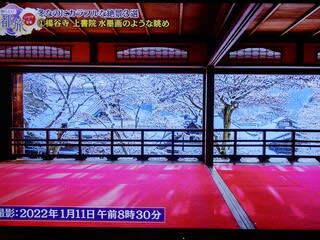

紅葉時は瑠璃光院に負けないくらいですよね~~~そして稲葉さんが撮られた冬景色は・・(撮影日が載ってるものは稲田さん撮影のものです)

紅葉時は瑠璃光院に負けないくらいですよね~~~そして稲葉さんが撮られた冬景色は・・(撮影日が載ってるものは稲田さん撮影のものです)

毛氈の赤と雪景色が絶妙です~

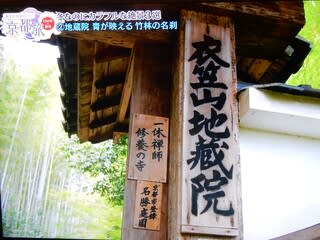

毛氈の赤と雪景色が絶妙です~ 地蔵院の冬景色は・・

地蔵院の冬景色は・・

青々とした竹が素晴らしいですね~

青々とした竹が素晴らしいですね~ 城南宮は・・

城南宮は・・

「梅林」のこんな光景は初めてです~

「梅林」のこんな光景は初めてです~

お馴染み「貴船神社の冬は・・

お馴染み「貴船神社の冬は・・

朱色と白のコントラストがいいですね~~。

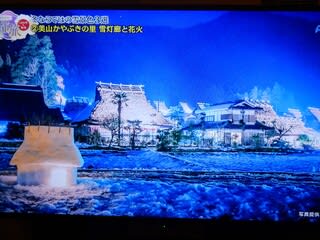

朱色と白のコントラストがいいですね~~。 の冬は・・

の冬は・・

花火があがるそうです。(写真は資料からのものでした)

花火があがるそうです。(写真は資料からのものでした)

宇治の平等院の冬は・・

宇治の平等院の冬は・・

素晴らしい景観です~~行って見てみたいですよね~

素晴らしい景観です~~行って見てみたいですよね~ の冬景色でした

の冬景色でした

稲田さんが午前三時ごろ来て、誰も踏み込んでいない奥宮の雪景色を感激しながら撮られたそうです。

稲田さんが午前三時ごろ来て、誰も踏み込んでいない奥宮の雪景色を感激しながら撮られたそうです。

一幕の「赤猪子物語」と、歌舞伎でもお馴染みの「ヤマトタケル」物語に出演させて頂きました。

一幕の「赤猪子物語」と、歌舞伎でもお馴染みの「ヤマトタケル」物語に出演させて頂きました。 )

)

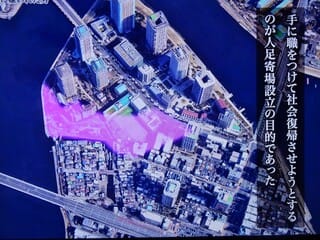

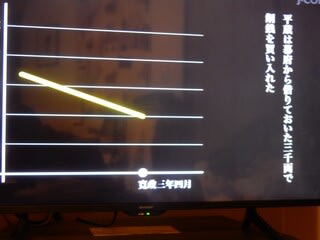

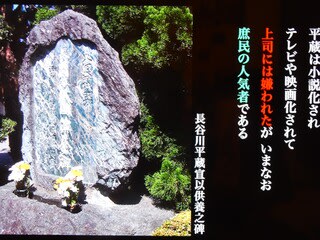

平蔵さんの立案で、「人足寄場」を作って「罪人等」を働かせて経済が回っていくんです。

平蔵さんの立案で、「人足寄場」を作って「罪人等」を働かせて経済が回っていくんです。

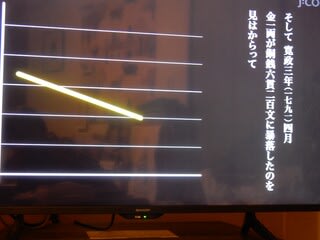

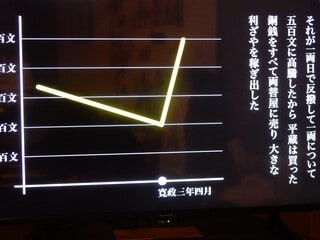

今でいう「インサイダー」的なことをやってはいたようですが・・

今でいう「インサイダー」的なことをやってはいたようですが・・

人足達にも生きて行ける張り合いを与えていたんですね。

人足達にも生きて行ける張り合いを与えていたんですね。

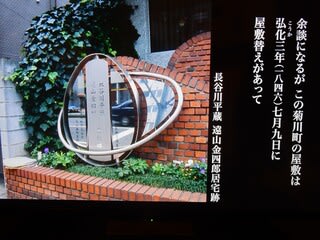

「平蔵さん」の「供養塔」が建てられたのは平成6年ということですが・・・「定信」の仕打ちが腹立たしいですね。

「平蔵さん」の「供養塔」が建てられたのは平成6年ということですが・・・「定信」の仕打ちが腹立たしいですね。

「長谷川家」という裕福な家に生まれた(女中さんとの間に生まれた子)そうですが、若い頃は遊び人だったそうです。長谷川家の地は「遠山の金さん家」になってたんですって。

「長谷川家」という裕福な家に生まれた(女中さんとの間に生まれた子)そうですが、若い頃は遊び人だったそうです。長谷川家の地は「遠山の金さん家」になってたんですって。

将軍「家治」にもお目見えしてたということです。

将軍「家治」にもお目見えしてたということです。

「遊び人」でも大出世ですよね。

「遊び人」でも大出世ですよね。

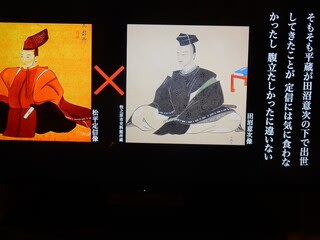

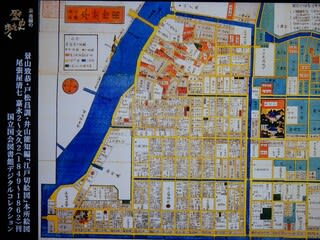

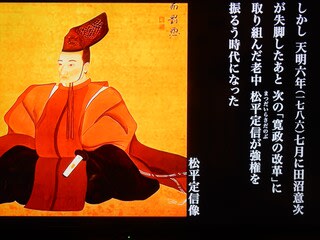

時代劇で「収賄政治」でよく出てくる「田沼意次」ですが、「家重」の時代に頭角を現していたようですね。

時代劇で「収賄政治」でよく出てくる「田沼意次」ですが、「家重」の時代に頭角を現していたようですね。

家治の側近になって以来約20年間「幕政」の中心にいたそうです。

家治の側近になって以来約20年間「幕政」の中心にいたそうです。

教科書で習いましたね

教科書で習いましたね

政治的なものにはたけていたようですね。でも賄賂は・・・

政治的なものにはたけていたようですね。でも賄賂は・・・

この「田沼」と「平蔵」は気があったようですね(このころは上司に嫌われていないのですが・・)

この「田沼」と「平蔵」は気があったようですね(このころは上司に嫌われていないのですが・・)

「平蔵」もしたたか(世渡り上手)なようですね。

「平蔵」もしたたか(世渡り上手)なようですね。

この「定信」の部下として「平蔵」は働き出すのですが・・・

この「定信」の部下として「平蔵」は働き出すのですが・・・

「日本一の桜の山」と呼ばれるようになった「吉野山」です。3万本の御神木です。

「日本一の桜の山」と呼ばれるようになった「吉野山」です。3万本の御神木です。

なぜそう呼ばれるようになったのか・・・が、山を聖地とする「修験道」の総本山「金峯山寺」でわかります。

なぜそう呼ばれるようになったのか・・・が、山を聖地とする「修験道」の総本山「金峯山寺」でわかります。

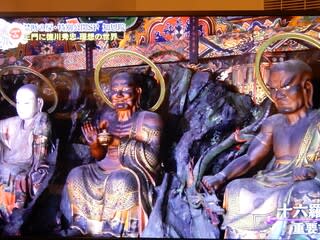

一年で一定期間だけ御開帳される、高さ7メートル日本最大の秘仏とされている国宝「金剛蔵王権現」です。三体で「過去 現在 未来」の人々を救うとされています。(さすが映像で見ると色鮮やかですね。実際に見た時は暗くて鮮やかではないブルーが目にとまりましたが・・)

一年で一定期間だけ御開帳される、高さ7メートル日本最大の秘仏とされている国宝「金剛蔵王権現」です。三体で「過去 現在 未来」の人々を救うとされています。(さすが映像で見ると色鮮やかですね。実際に見た時は暗くて鮮やかではないブルーが目にとまりましたが・・) 役行者たちが彫ったそうです。以来「桜」が御神木になり、人々が修行や参拝の折に一本一本植えていったそうで、日本一になったのです。

役行者たちが彫ったそうです。以来「桜」が御神木になり、人々が修行や参拝の折に一本一本植えていったそうで、日本一になったのです。 と感嘆したのを覚えています。

と感嘆したのを覚えています。 天空の聖地、冬の「高野山」です。

天空の聖地、冬の「高野山」です。

気温は氷点下にもなるそうです。

気温は氷点下にもなるそうです。

聖域の中の聖域「奥の院の森」この奥の「御廟」で、「空海」は生きていると信じられています。

聖域の中の聖域「奥の院の森」この奥の「御廟」で、「空海」は生きていると信じられています。

「御廟」との境を流れる「玉川」の下には各地の水難事故で亡くなられた方を供養する「卒塔婆」がたてられています。

「御廟」との境を流れる「玉川」の下には各地の水難事故で亡くなられた方を供養する「卒塔婆」がたてられています。 限りなく美しくて厳しい高野山の冬でした。

限りなく美しくて厳しい高野山の冬でした。 毎年ひろみさんが手作りされているという「羽子板」です。

毎年ひろみさんが手作りされているという「羽子板」です。 こちらはプロの方に製作して頂いたものだということでしたが、映像か何かで、昔見たことがありましたが、間近で目の保養をさせて頂きました。

こちらはプロの方に製作して頂いたものだということでしたが、映像か何かで、昔見たことがありましたが、間近で目の保養をさせて頂きました。 金沢城のライトアップも素敵でした。

金沢城のライトアップも素敵でした。

放送は昨年末でしたが、冬の初めのこの時期に行ったら「紅葉と雪つり」が両方見れるんですね。

放送は昨年末でしたが、冬の初めのこの時期に行ったら「紅葉と雪つり」が両方見れるんですね。

番組の映像を暗くしてカメラで撮ってるものですから綺麗に色が出てなくてすいません

番組の映像を暗くしてカメラで撮ってるものですから綺麗に色が出てなくてすいません

日の出をまちながら・・・

日の出をまちながら・・・

霧が躍るという表現をされてました。

霧が躍るという表現をされてました。

もっと映像流してほしかった~~って思いましたが、出かけて写真も撮ることもできない私には映像で見ることができただけで満足しないと・・。

もっと映像流してほしかった~~って思いましたが、出かけて写真も撮ることもできない私には映像で見ることができただけで満足しないと・・。 今回の「英雄達の・・」では彼女の葛藤しながらの「選択」を中心に「源氏物語の真実」ということで考察されていましたが・・・

今回の「英雄達の・・」では彼女の葛藤しながらの「選択」を中心に「源氏物語の真実」ということで考察されていましたが・・・

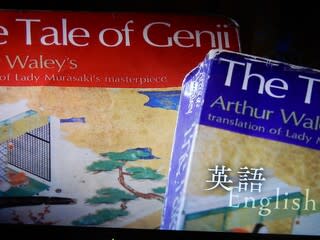

「テルグ語」ってあるんですね。初めて知りました。

「テルグ語」ってあるんですね。初めて知りました。

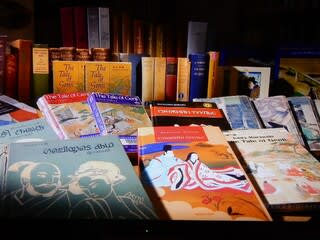

40か国語以上の「源氏物語」があるんだそうです。

40か国語以上の「源氏物語」があるんだそうです。

世界最古の「長編小説」を書いた紫式部、

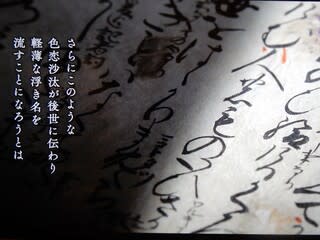

世界最古の「長編小説」を書いた紫式部、 生きにくい世の中で何を主題に物語にすればいいか悩んで・・

生きにくい世の中で何を主題に物語にすればいいか悩んで・・

石山寺に籠って構想を練っていたそうです。

石山寺に籠って構想を練っていたそうです。

「道長」の命令に背くか受け入れるかで悩んだそうですが・・

「道長」の命令に背くか受け入れるかで悩んだそうですが・・

幼い「若紫」を登場させます。

幼い「若紫」を登場させます。

若紫の身分とは真逆の「恋敵」を登場させて「結婚」させないのです。

若紫の身分とは真逆の「恋敵」を登場させて「結婚」させないのです。

幼いころから恋焦がれた「藤壺」(ジュリー源氏のドラマでは八千草薫さん)との間に子までなしますね

幼いころから恋焦がれた「藤壺」(ジュリー源氏のドラマでは八千草薫さん)との間に子までなしますね

「六条御息所(渡辺美佐子さん)」も年上で、生霊になってしまって年齢差を苦に亡くなりました。

「六条御息所(渡辺美佐子さん)」も年上で、生霊になってしまって年齢差を苦に亡くなりました。

一条天皇と彰子さんに親王が生まれて式部は責任を果たしたのです。

一条天皇と彰子さんに親王が生まれて式部は責任を果たしたのです。

晩年は物語を描き続けるべきなのか・・と悩んだそうです。

晩年は物語を描き続けるべきなのか・・と悩んだそうです。

仲良く暮らしていた「若紫(紫の上)」もなくなってしまうのです。

仲良く暮らしていた「若紫(紫の上)」もなくなってしまうのです。

凄い長編ですね

凄い長編ですね

「式部」自身?かと思わせる「浮舟」を登場させる、有名な「宇治十帖」は3部の後半だそうで、源氏の「子や孫」との事が描かれてるそうです。

「式部」自身?かと思わせる「浮舟」を登場させる、有名な「宇治十帖」は3部の後半だそうで、源氏の「子や孫」との事が描かれてるそうです。

「紫式部」は「孤独の人だった」ということでした。

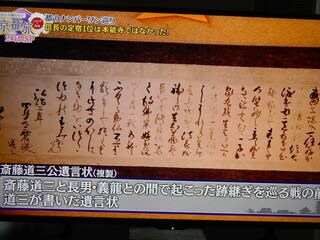

「紫式部」は「孤独の人だった」ということでした。 本能寺所縁が有名で、何時も本能寺に泊まっていたと思いがちでしたが・・

本能寺所縁が有名で、何時も本能寺に泊まっていたと思いがちでしたが・・ こちらの「妙覚寺」が「信長の定宿一位」でした。

こちらの「妙覚寺」が「信長の定宿一位」でした。

「斎藤道三」とのつながりからこちらの「妙覚寺」を利用していたようです。

「斎藤道三」とのつながりからこちらの「妙覚寺」を利用していたようです。

道三の四男が出家していたのですね。歴史ドラマでよく見ましたが信長は道三に「美濃」を託されていたことがここでもよく理解できました。

道三の四男が出家していたのですね。歴史ドラマでよく見ましたが信長は道三に「美濃」を託されていたことがここでもよく理解できました。

「秀吉」の定宿は「妙顕寺」だそうです。京都の都市計画で、寺町や、土塁などを整備しています。

「秀吉」の定宿は「妙顕寺」だそうです。京都の都市計画で、寺町や、土塁などを整備しています。

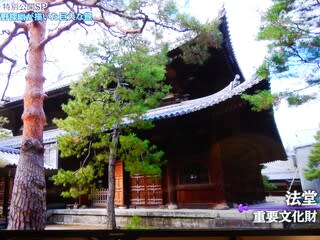

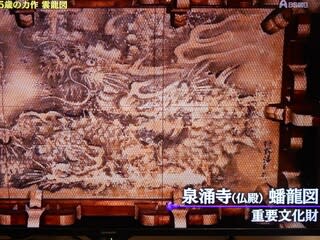

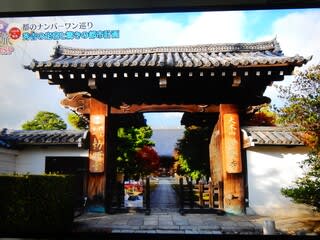

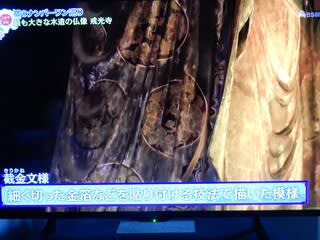

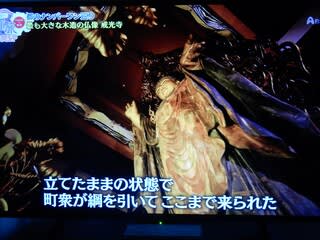

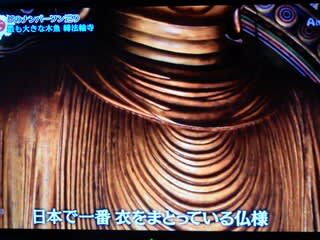

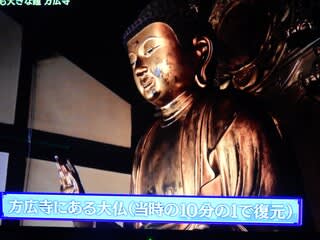

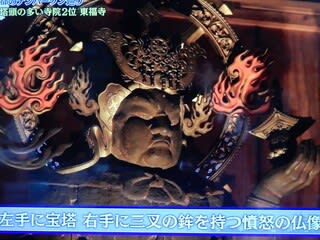

御寺泉涌寺の塔頭「戒光寺」に巨大木像仏像です。

御寺泉涌寺の塔頭「戒光寺」に巨大木像仏像です。

普通は寝かせて仏像をいてんさせますが、立てたまま運ばれたので民衆が見た時に「歩いてらっしゃる」ように見えたそうです。「生きた仏像」と呼ばれてるそうです。

普通は寝かせて仏像をいてんさせますが、立てたまま運ばれたので民衆が見た時に「歩いてらっしゃる」ように見えたそうです。「生きた仏像」と呼ばれてるそうです。

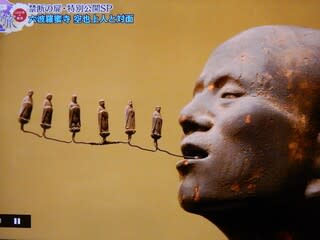

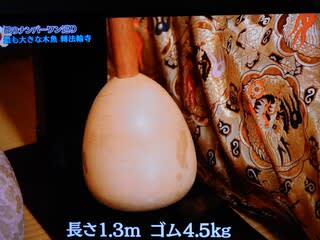

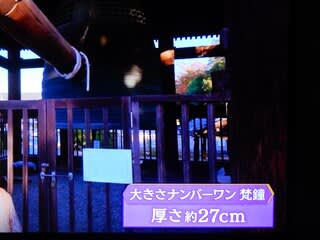

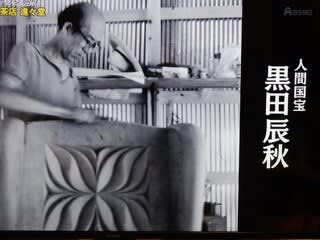

創作木魚も珍しいですね。

創作木魚も珍しいですね。 人間の元の姿の「木魚」も・・・

人間の元の姿の「木魚」も・・・

こちらでは珍しい「衣」をまとった仏像も

こちらでは珍しい「衣」をまとった仏像も

あの「家康」が激怒したという「方広寺」の「梵鐘」です。大きさがナンバーワンです。

あの「家康」が激怒したという「方広寺」の「梵鐘」です。大きさがナンバーワンです。

野ざらしにされていた時期もあったようです。

野ざらしにされていた時期もあったようです。 立派な門が多いですが・・一位は・・

立派な門が多いですが・・一位は・・

「東本願寺」さすがの風格ですね。

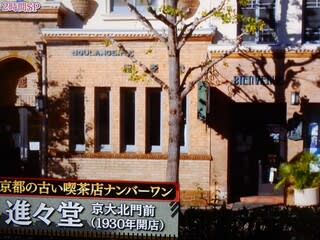

「東本願寺」さすがの風格ですね。 古い喫茶店は「京大前の進々堂」です

古い喫茶店は「京大前の進々堂」です

BGMはなしです。一度かけたことのある息子さんは怒られたそうです

BGMはなしです。一度かけたことのある息子さんは怒られたそうです

勉強しやすそうですね。

勉強しやすそうですね。 人気メニュー、パンをちぎってカレーをつけて食べます。

人気メニュー、パンをちぎってカレーをつけて食べます。

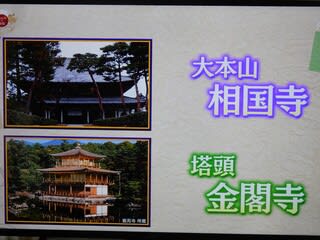

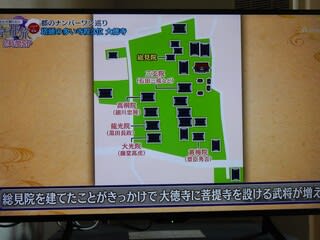

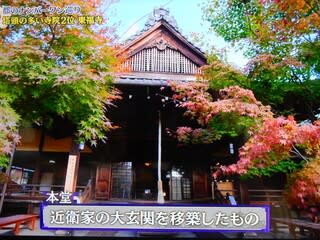

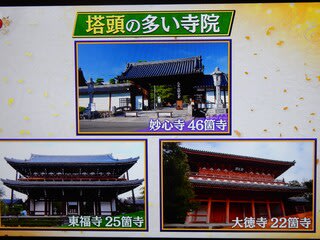

「金閣寺」は「相国寺」の塔頭だったんですね。「塔頭の多さ」では・・

「金閣寺」は「相国寺」の塔頭だったんですね。「塔頭の多さ」では・・

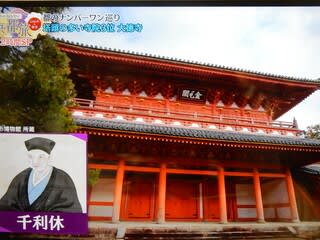

3位は千利休の所縁でもある「大徳寺」

3位は千利休の所縁でもある「大徳寺」

この像がいちばん「信長」に似ているとか‥と言われてるそうです。

この像がいちばん「信長」に似ているとか‥と言われてるそうです。

幕府の庇護を受けなかった地方の大名が建てやすかったことで塔頭が多いということです

幕府の庇護を受けなかった地方の大名が建てやすかったことで塔頭が多いということです

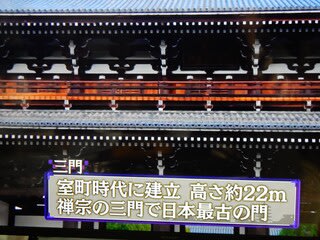

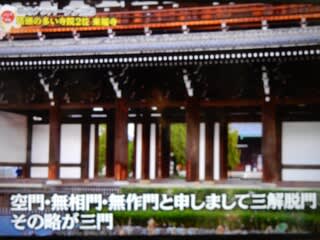

「三門」の意味がここでわかりました。

「三門」の意味がここでわかりました。

重森三玲さん作庭の庭行って見たいですが・・

重森三玲さん作庭の庭行って見たいですが・・

こちらの塔頭では住職さんが一人でお庭を飾られているそうです。

こちらの塔頭では住職さんが一人でお庭を飾られているそうです。

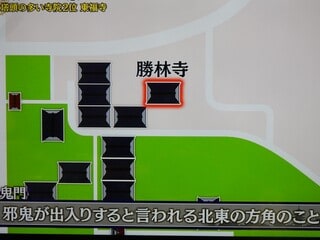

こちらの塔頭は「鬼門」を守られてるんですね。

こちらの塔頭は「鬼門」を守られてるんですね。

塔頭の多さ1位の「妙心寺」です、此方は下宿先の息子の自転車で、塔頭が並ぶ境内を北から南までゆっくり通り抜けた(歩いて家路へと向かう方もいました)ことがあります。

塔頭の多さ1位の「妙心寺」です、此方は下宿先の息子の自転車で、塔頭が並ぶ境内を北から南までゆっくり通り抜けた(歩いて家路へと向かう方もいました)ことがあります。

真田信之の菩提寺ですね。

真田信之の菩提寺ですね。

特別参拝期間でしか見れない「庭園」観れてよかった~~

特別参拝期間でしか見れない「庭園」観れてよかった~~

北から南まで自転車で走っても距離があった「妙心寺」は流石、ダントツで多いですね。

北から南まで自転車で走っても距離があった「妙心寺」は流石、ダントツで多いですね。

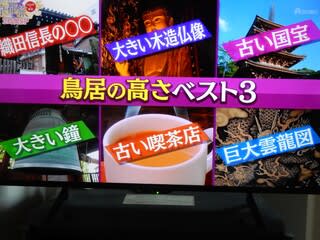

まずは鳥居から・・

まずは鳥居から・・

よく行きましたが「北野天満宮」が第三位だったんですね。あまり高さを感じませんでしたが・・

よく行きましたが「北野天満宮」が第三位だったんですね。あまり高さを感じませんでしたが・・

こちらへは前を通ったことがありましたが参拝はしたことなかったです2位は「松尾大社」

こちらへは前を通ったことがありましたが参拝はしたことなかったです2位は「松尾大社」

境内に「榊」を吊って榊のかれ方でその年の農作物の出来を占う鳥居があるそうです。

境内に「榊」を吊って榊のかれ方でその年の農作物の出来を占う鳥居があるそうです。

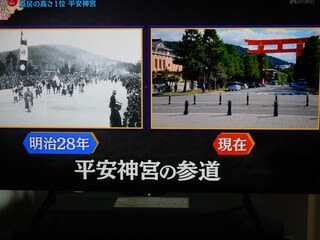

ご存じ「平安神宮の大鳥居」が1位です。

ご存じ「平安神宮の大鳥居」が1位です。

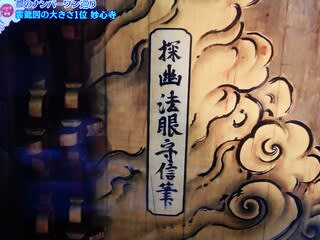

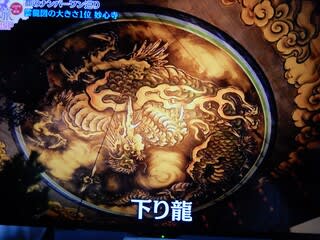

上から目線だった「探幽」が和尚様に座禅をしろと言われ3年間構想したということです。

上から目線だった「探幽」が和尚様に座禅をしろと言われ3年間構想したということです。

書かせていただきますとなったのです。

書かせていただきますとなったのです。

第一位は「妙心寺」の「雲竜図」でした。

第一位は「妙心寺」の「雲竜図」でした。 次は「国宝の古い順」です。

次は「国宝の古い順」です。

「浄瑠璃寺」が3位です。

「浄瑠璃寺」が3位です。

「平等院鳳凰堂」が2位

「平等院鳳凰堂」が2位

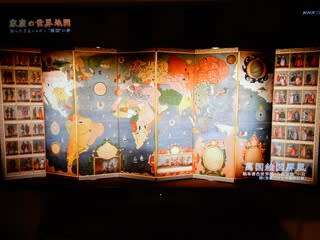

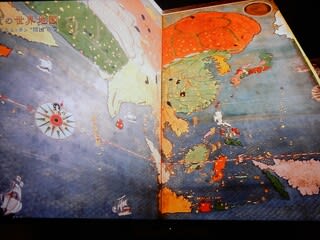

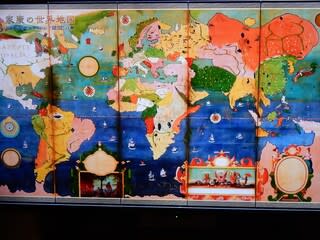

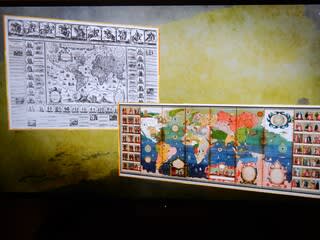

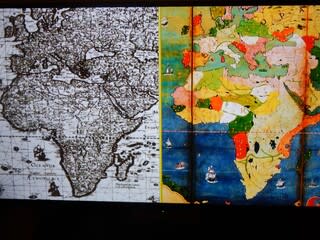

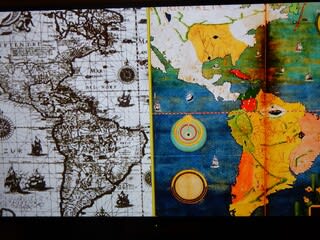

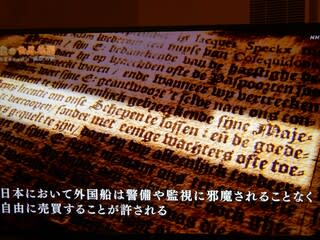

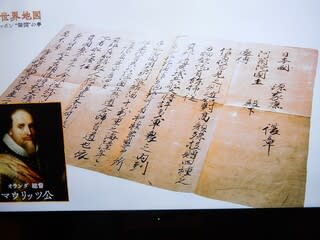

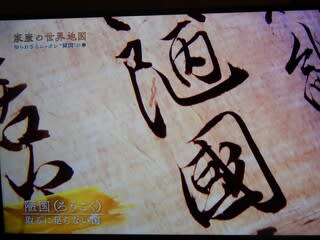

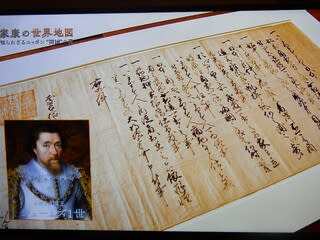

家康が愛用していた「世界地図」です。

家康が愛用していた「世界地図」です。

この本にも記録されてるようで、家康は「貿易」を進めたかったそうです。

この本にも記録されてるようで、家康は「貿易」を進めたかったそうです。

この地図ではまだ「北海道」が描かれてません

この地図ではまだ「北海道」が描かれてません

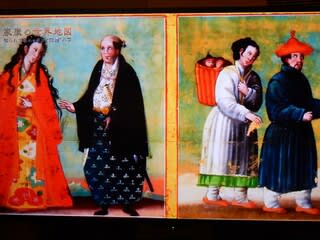

当時の民族が42種描かれてるようです。

当時の民族が42種描かれてるようです。

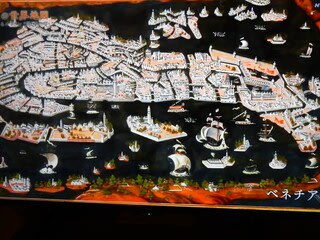

国王も、港も、街も正確に描かれてるようです。

国王も、港も、街も正確に描かれてるようです。

「ブラウ氏」が出版したものとほとんど同じだということでした。

「ブラウ氏」が出版したものとほとんど同じだということでした。

大河でも登場されてた「按針さん」との交流があったからですね。ここからいろんな国との交易が始まっていきます。

大河でも登場されてた「按針さん」との交流があったからですね。ここからいろんな国との交易が始まっていきます。

諸外国とのやり取りが「あちらの国と同じように・・」という、家康の差配が生きてくるのです。

諸外国とのやり取りが「あちらの国と同じように・・」という、家康の差配が生きてくるのです。

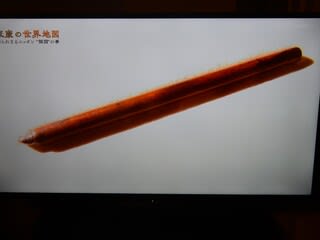

久能山東照宮にある、家康が使っていた「鉛筆」

久能山東照宮にある、家康が使っていた「鉛筆」

「はかり」のようです。

「はかり」のようです。

「香木」は信長が頂いたという「蘭奢待」とは一味違いますが・・・「銀」を作らせていたというのも初めて知りました。当時は日本で世界の3割を作っていたそうです。

「香木」は信長が頂いたという「蘭奢待」とは一味違いますが・・・「銀」を作らせていたというのも初めて知りました。当時は日本で世界の3割を作っていたそうです。 貿易で苦境に・・

貿易で苦境に・・

生糸の値段が跳ね上がり貿易赤字になってしまいます。

生糸の値段が跳ね上がり貿易赤字になってしまいます。

イギリスに「航路」を教えて「競争」をさせるという手を打ちます。

イギリスに「航路」を教えて「競争」をさせるという手を打ちます。

交渉条件も悩ましいことばかりです。

交渉条件も悩ましいことばかりです。

輸出されてるものすべて凄い調度品ですね。

輸出されてるものすべて凄い調度品ですね。

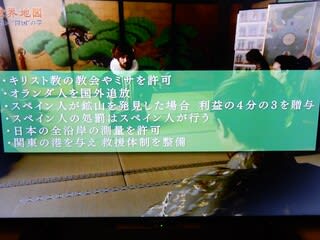

禁教令が出されて家康の外交が頓挫してしまいます。

禁教令が出されて家康の外交が頓挫してしまいます。

鎖国体制となってしまうのです。

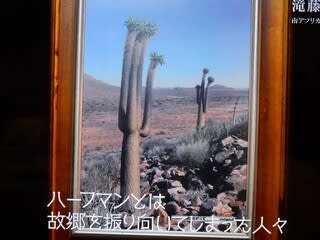

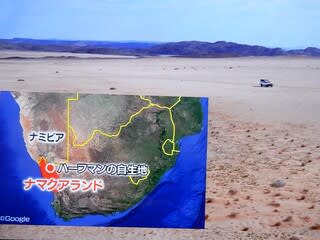

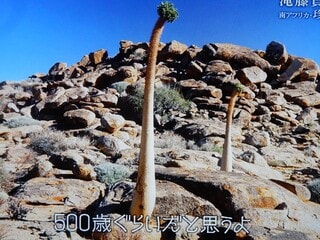

鎖国体制となってしまうのです。 「ナマクアナム」という名前から「たくさん生えているところを「ナマクアランド」となっています。

「ナマクアナム」という名前から「たくさん生えているところを「ナマクアランド」となっています。

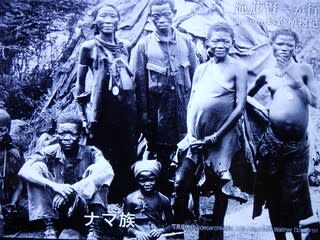

「ナミビアの先住民 ナマ族」が民族争いで南アフリカに逃れた際に前向きに生きることをせず、自分たちの境遇を憂いたそうで、その人達が神に咎められ植物にされたと伝わっているのです。(人間が植物にされたからハーフマンなんですね)

「ナミビアの先住民 ナマ族」が民族争いで南アフリカに逃れた際に前向きに生きることをせず、自分たちの境遇を憂いたそうで、その人達が神に咎められ植物にされたと伝わっているのです。(人間が植物にされたからハーフマンなんですね) 滝藤さん達は「ハーフマン」の自生地に向かいまして・・

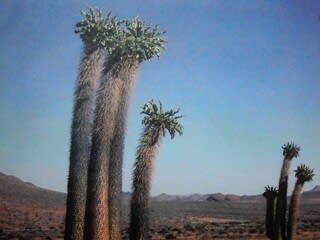

滝藤さん達は「ハーフマン」の自生地に向かいまして・・

途中、貴重な南アフリカの植物を盗もうとする人が後を絶たないという話と、「ハーフマン」を盗んだ人を捕まえたという案内人さん(警察官です)の話では「罰金ではなく禁固刑7年」だというお話でした。

途中、貴重な南アフリカの植物を盗もうとする人が後を絶たないという話と、「ハーフマン」を盗んだ人を捕まえたという案内人さん(警察官です)の話では「罰金ではなく禁固刑7年」だというお話でした。

すべて「真北をむいてます」

すべて「真北をむいてます」

花を咲かせようとしています。

花を咲かせようとしています。

温度を下げてくれて、灼熱の大地に植物が生き残れるのは「貴重な石英」との共生です。

温度を下げてくれて、灼熱の大地に植物が生き残れるのは「貴重な石英」との共生です。

3メートルほどの「ハーフマン」500歳ですって!!3センチほどの石との隙間から生命を維持させています。

3メートルほどの「ハーフマン」500歳ですって!!3センチほどの石との隙間から生命を維持させています。 滝藤さんもすごい植物達を見てきて、「過酷で限られたところで生きていくには、努力をしないといけないということだ」と感慨深げでした。

滝藤さんもすごい植物達を見てきて、「過酷で限られたところで生きていくには、努力をしないといけないということだ」と感慨深げでした。