さて催し物会場ではロボット操作の体験もできました。

サッカーにバスケットのシュート!

簡単すぎて息子はつまらなそう・・、そうこういうのは逆に今の子供は慣れている。

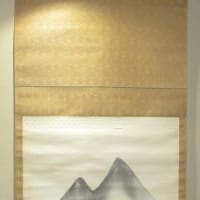

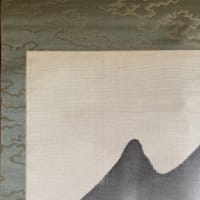

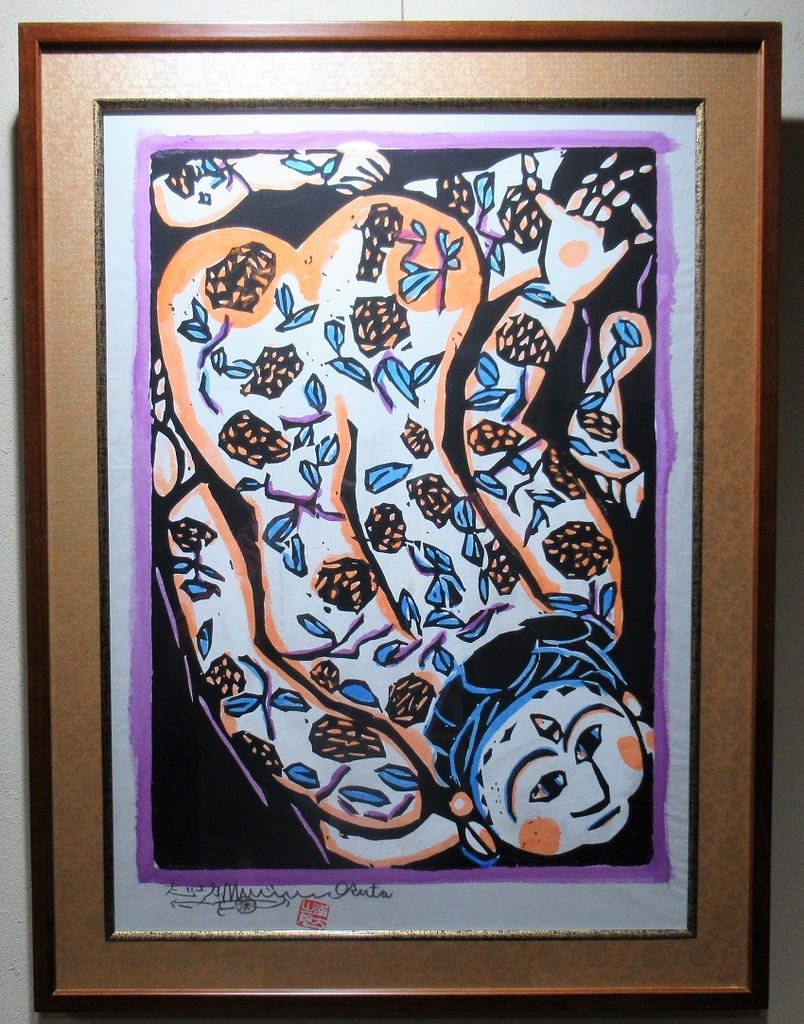

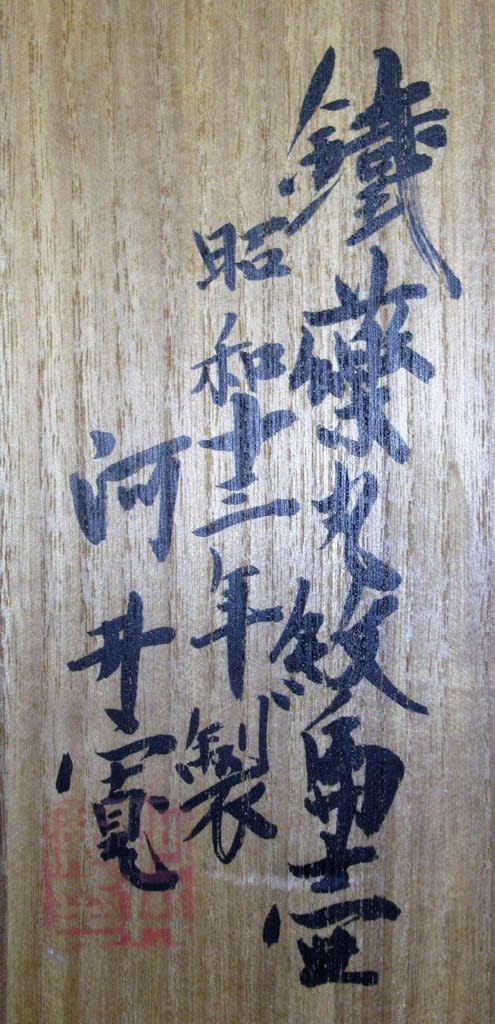

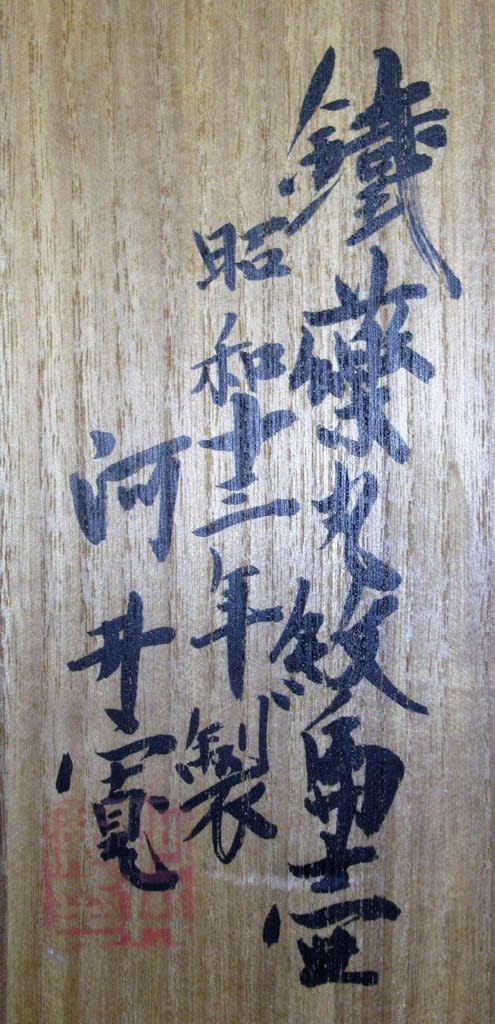

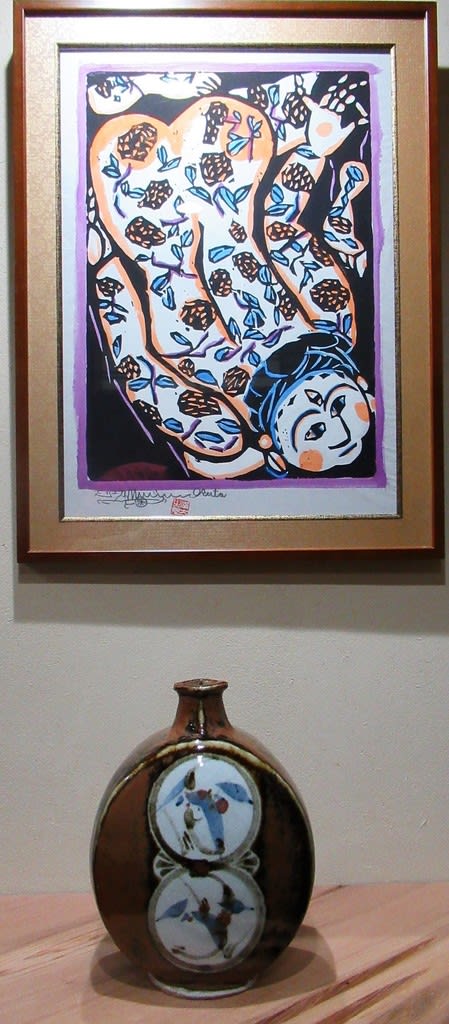

さて棟方志功と陶芸家の河井寛次郎の関係は言わずと知れた民芸運動を契機として仲間です。その棟方志功の版画の戦後第一作「鐘渓頌」24柵は、京都の河井の窯「鐘渓」の名で河井をたたえて作った作品シリーズです。その「鐘渓頌」の「朝菊の柵」を本日紹介いたします。

鐘渓頌 朝菊の柵 伝棟方志功画

紙本淡彩色版画手彩色額装 伝棟方巴里爾鑑シール(第え二千参百六拾壱号)

1955年(昭和30年)作 誂布タトウ+黄袋

全体サイズ:縦623*横473 作品サイズ:縦470*横340

疎開先に棟方志功はふるさと青森ではなく、しがらみがなく自由に暮らせる北陸、福光町を選んでいます。棟方は創作活動のかたわら、近くの小学校に呼ばれて、楽しそうに特別授業を行っていたそうです。また、棟方を訪れる人はだれとなく画室に招き入れて、板画の彫り方や摺り方まで教えたという。立山や富山湾などの自然に包まれ、福光町の素朴な子どもたちや人びととのふれあいなど、棟方にとっては居心地の良い、幸福な毎日だったと思われます。

40代の最もあぶらののった時代を福光で過ごしています。福光に疎開してまもなく、民芸運動の仲間で棟方を導いた陶芸家、河井寛次郎に頼まれて、彼の新作展のために6枚の大作を描いています。河井はこの絵に最高の賛辞を贈っています。これに前後して、版画の戦後第一作「鐘渓頌」24柵を創作しました。「鐘渓」とは京都の河井の窯の名で河井をたたえて作った作品シリーズです。この地へ疎開した画家、歌人、文学者など、さまざまな芸術家との交遊の輪も広がり、地域文化の発展にも貢献しています。当時、近隣の町に疎開していたのは版画家織田一麿、歌人の吉井勇、水墨・俳画の下村為山、小説家の岩倉政治、書の大澤雅休、俳人の前田普羅らであり、多くの作家らと親密になった。二女の小泉ちよえは、当時を回想して「鯉雨画斎では水を得た魚のように、それまで以上に制作も進みました」(「青花堂」より)と記しています。福光では豊かな自然風土に囲まれて、自分の描きたい物を存分に描いた時期です。

贋作の多い棟方志功ですので、当方には真贋を見極めるだけの見識がないのであくまでも「伝」であることをご承知おきください。

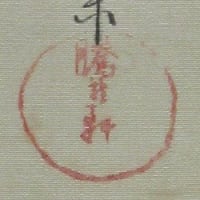

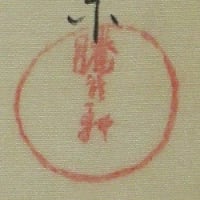

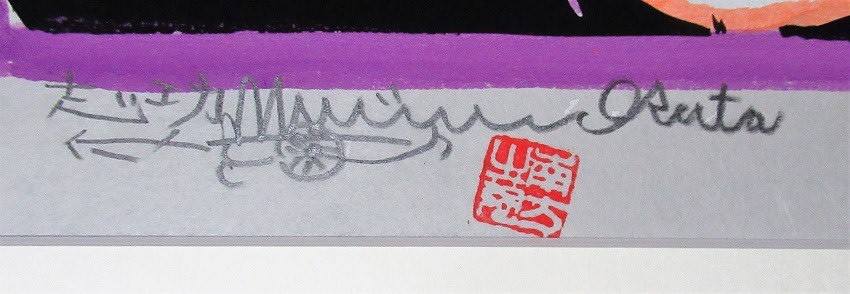

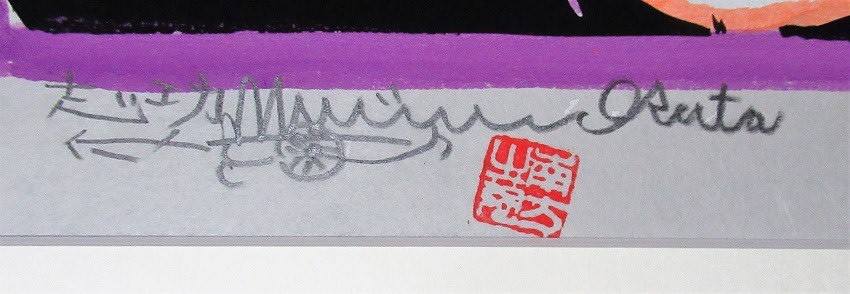

上記のようなサイン、並びに下記のような鑑定シールまで贋作の疑いがあるようです。

このような版画の鑑定はとても難しいように思います。

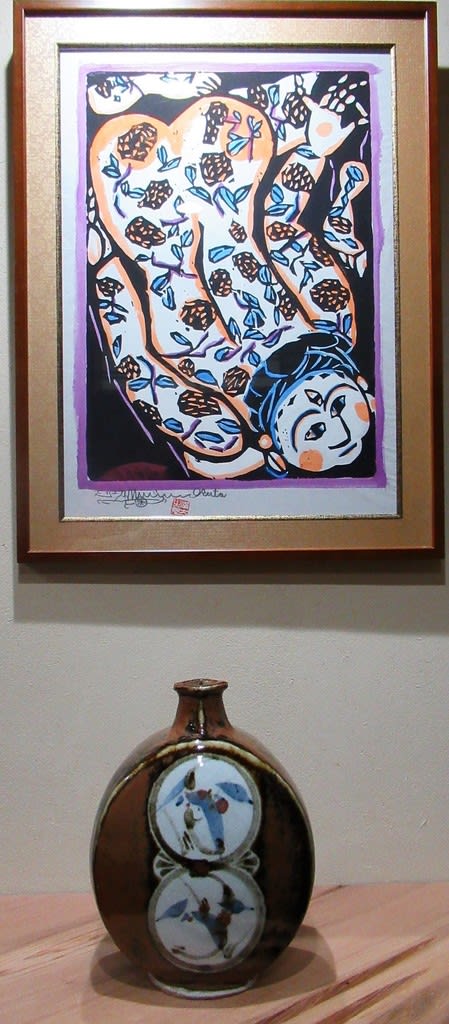

ただ縁あって所蔵している作品ですので、河井寛次郎の作品と一緒に飾ってみました。

鉄薬丸紋壺 河井寛次郎作

共箱

高さ255*胴幅190*奥行き130 高台径105

この河井寛次郎の作品はむろん真作で昭和13年の作です。当方にある浜田庄司、河井寛次郎らの民芸陶芸家の作品はほぼすべて真作です。

版画と違って、陶磁器はその雰囲気と釉薬などで意外に真贋は解りやすいものです。

浜田庄司や河井寛次郎の贋作はインターネットオークションに溢れかえっていますが、ほぼ画像を観ただけで真贋はほぼ判明できますね。

河井寛次郎の作行はやはり品格が違います。

絵の出来も違います。

また民芸としての力強さもあります。

河井寛次郎、浜田庄司、バーナードリーチ、金城次郎などの作品を理解していないと近代陶芸は語れないものと思います。

それらをまず手元に置くことから始めましょう。

河井寛次郎の作品は浜田庄司ほどではありませんが、いくつかの作品を所蔵していますし、普段使っている茶碗は河井寛次郎の初期の作品です。

棟方志功、河井寛次郎、浜田庄司、バーナード・リーチ、金城次郎らの作品は民芸運動に限らず、近代工芸を語る上では切っても切り離せない作品群です。

サッカーにバスケットのシュート!

簡単すぎて息子はつまらなそう・・、そうこういうのは逆に今の子供は慣れている。

さて棟方志功と陶芸家の河井寛次郎の関係は言わずと知れた民芸運動を契機として仲間です。その棟方志功の版画の戦後第一作「鐘渓頌」24柵は、京都の河井の窯「鐘渓」の名で河井をたたえて作った作品シリーズです。その「鐘渓頌」の「朝菊の柵」を本日紹介いたします。

鐘渓頌 朝菊の柵 伝棟方志功画

紙本淡彩色版画手彩色額装 伝棟方巴里爾鑑シール(第え二千参百六拾壱号)

1955年(昭和30年)作 誂布タトウ+黄袋

全体サイズ:縦623*横473 作品サイズ:縦470*横340

疎開先に棟方志功はふるさと青森ではなく、しがらみがなく自由に暮らせる北陸、福光町を選んでいます。棟方は創作活動のかたわら、近くの小学校に呼ばれて、楽しそうに特別授業を行っていたそうです。また、棟方を訪れる人はだれとなく画室に招き入れて、板画の彫り方や摺り方まで教えたという。立山や富山湾などの自然に包まれ、福光町の素朴な子どもたちや人びととのふれあいなど、棟方にとっては居心地の良い、幸福な毎日だったと思われます。

40代の最もあぶらののった時代を福光で過ごしています。福光に疎開してまもなく、民芸運動の仲間で棟方を導いた陶芸家、河井寛次郎に頼まれて、彼の新作展のために6枚の大作を描いています。河井はこの絵に最高の賛辞を贈っています。これに前後して、版画の戦後第一作「鐘渓頌」24柵を創作しました。「鐘渓」とは京都の河井の窯の名で河井をたたえて作った作品シリーズです。この地へ疎開した画家、歌人、文学者など、さまざまな芸術家との交遊の輪も広がり、地域文化の発展にも貢献しています。当時、近隣の町に疎開していたのは版画家織田一麿、歌人の吉井勇、水墨・俳画の下村為山、小説家の岩倉政治、書の大澤雅休、俳人の前田普羅らであり、多くの作家らと親密になった。二女の小泉ちよえは、当時を回想して「鯉雨画斎では水を得た魚のように、それまで以上に制作も進みました」(「青花堂」より)と記しています。福光では豊かな自然風土に囲まれて、自分の描きたい物を存分に描いた時期です。

贋作の多い棟方志功ですので、当方には真贋を見極めるだけの見識がないのであくまでも「伝」であることをご承知おきください。

上記のようなサイン、並びに下記のような鑑定シールまで贋作の疑いがあるようです。

このような版画の鑑定はとても難しいように思います。

ただ縁あって所蔵している作品ですので、河井寛次郎の作品と一緒に飾ってみました。

鉄薬丸紋壺 河井寛次郎作

共箱

高さ255*胴幅190*奥行き130 高台径105

この河井寛次郎の作品はむろん真作で昭和13年の作です。当方にある浜田庄司、河井寛次郎らの民芸陶芸家の作品はほぼすべて真作です。

版画と違って、陶磁器はその雰囲気と釉薬などで意外に真贋は解りやすいものです。

浜田庄司や河井寛次郎の贋作はインターネットオークションに溢れかえっていますが、ほぼ画像を観ただけで真贋はほぼ判明できますね。

河井寛次郎の作行はやはり品格が違います。

絵の出来も違います。

また民芸としての力強さもあります。

河井寛次郎、浜田庄司、バーナードリーチ、金城次郎などの作品を理解していないと近代陶芸は語れないものと思います。

それらをまず手元に置くことから始めましょう。

河井寛次郎の作品は浜田庄司ほどではありませんが、いくつかの作品を所蔵していますし、普段使っている茶碗は河井寛次郎の初期の作品です。

棟方志功、河井寛次郎、浜田庄司、バーナード・リーチ、金城次郎らの作品は民芸運動に限らず、近代工芸を語る上では切っても切り離せない作品群です。