先週末にはまだ桜が見れるとあって、家族で近所までピクニック・・。

シートを敷いて昼食です。

風が強くて桜吹雪・・・。

近代南画も散り際が美しい・・・??

近代の南画家は富岡鉄斎で終焉したというのが定説?ですが、果たして田中一村(米邨)の南画風の作品、下村為山、そして本日投稿する楠瓊州という画家らをもっと評価すべきでしょう。

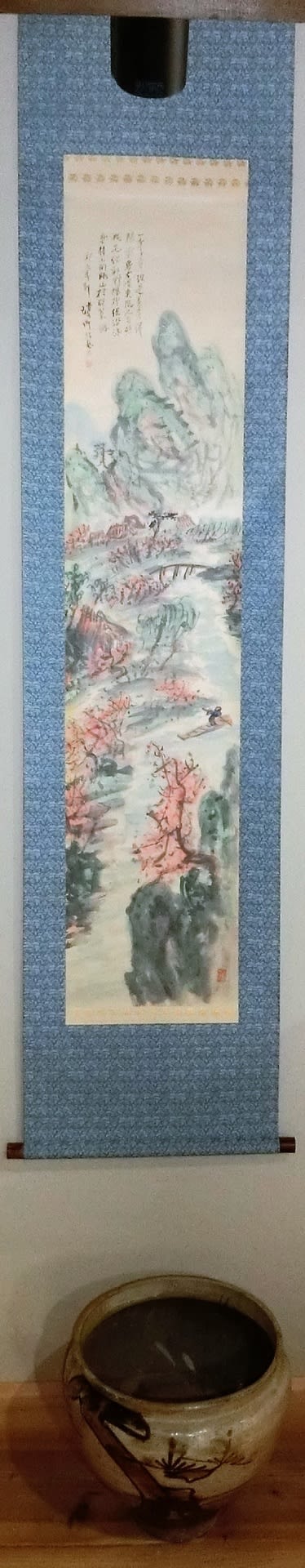

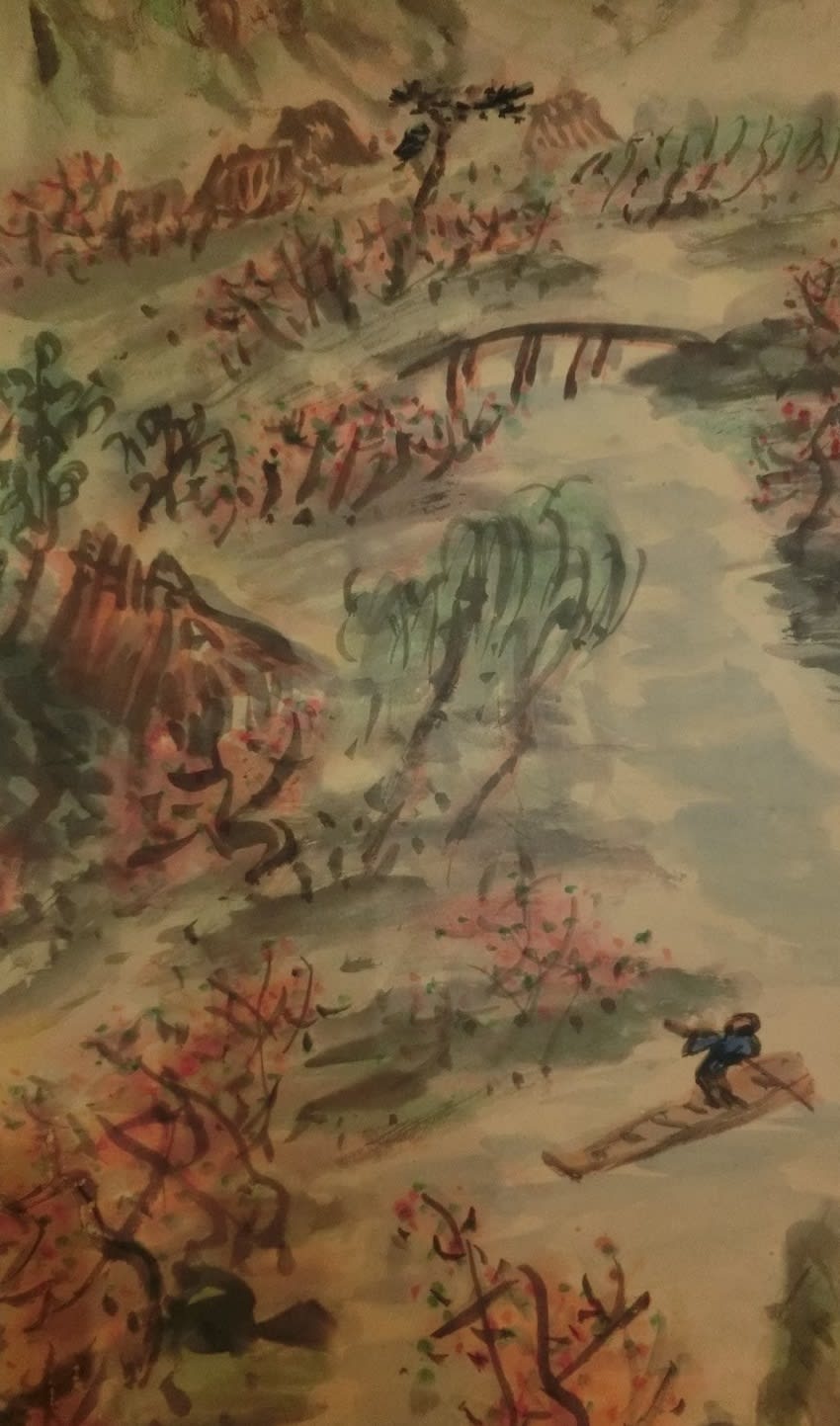

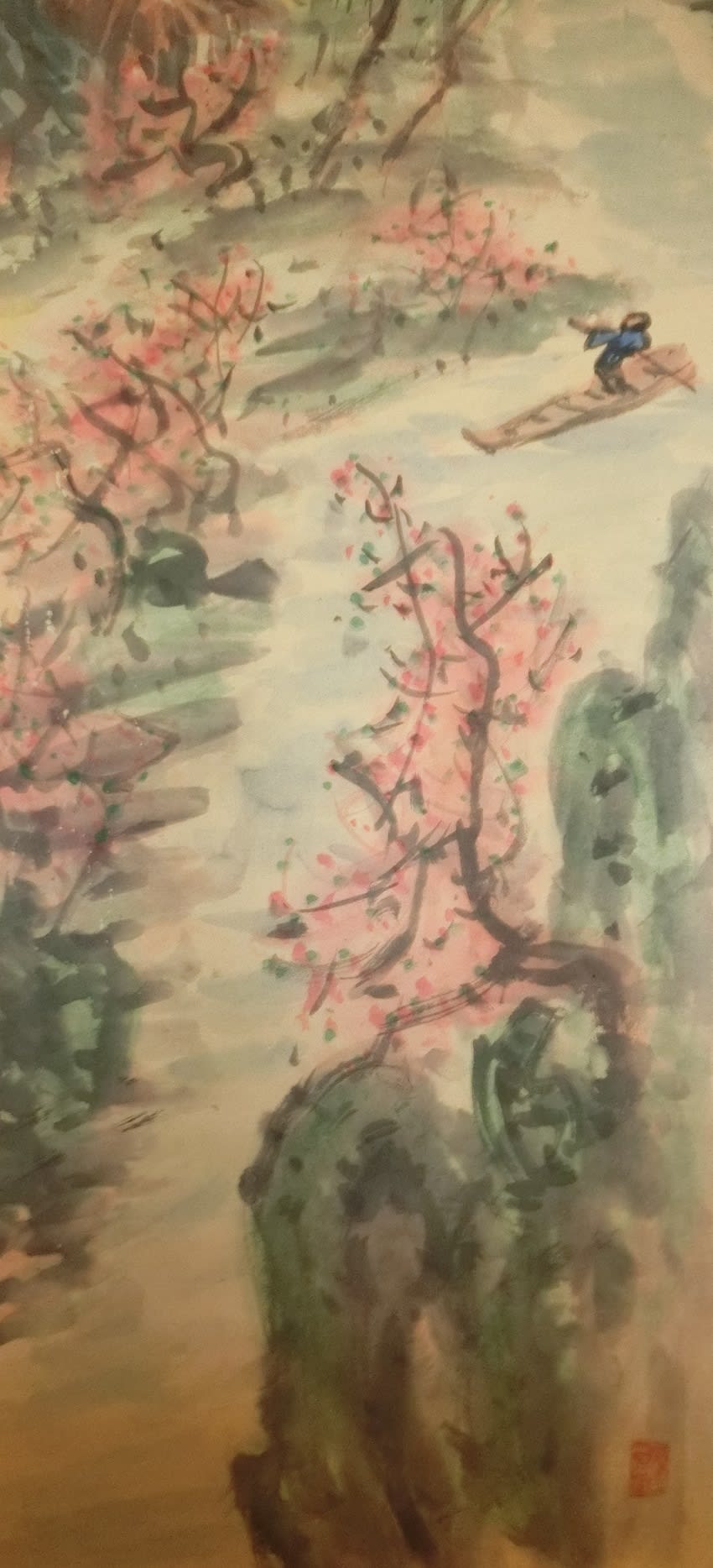

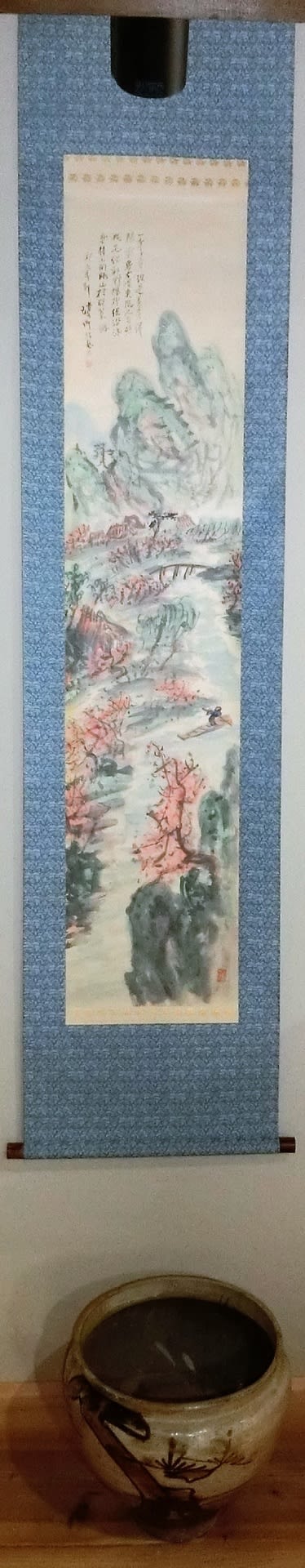

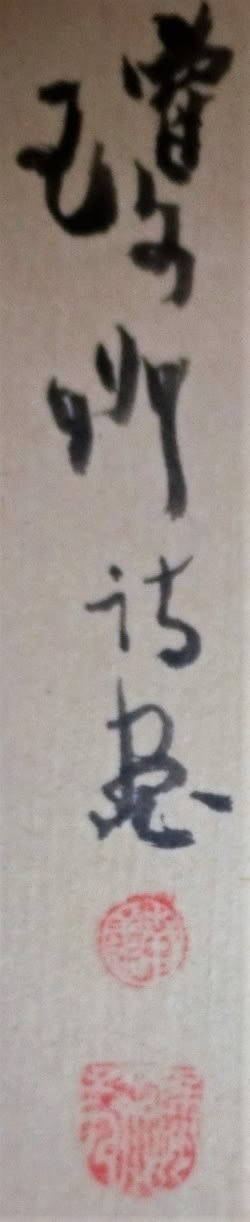

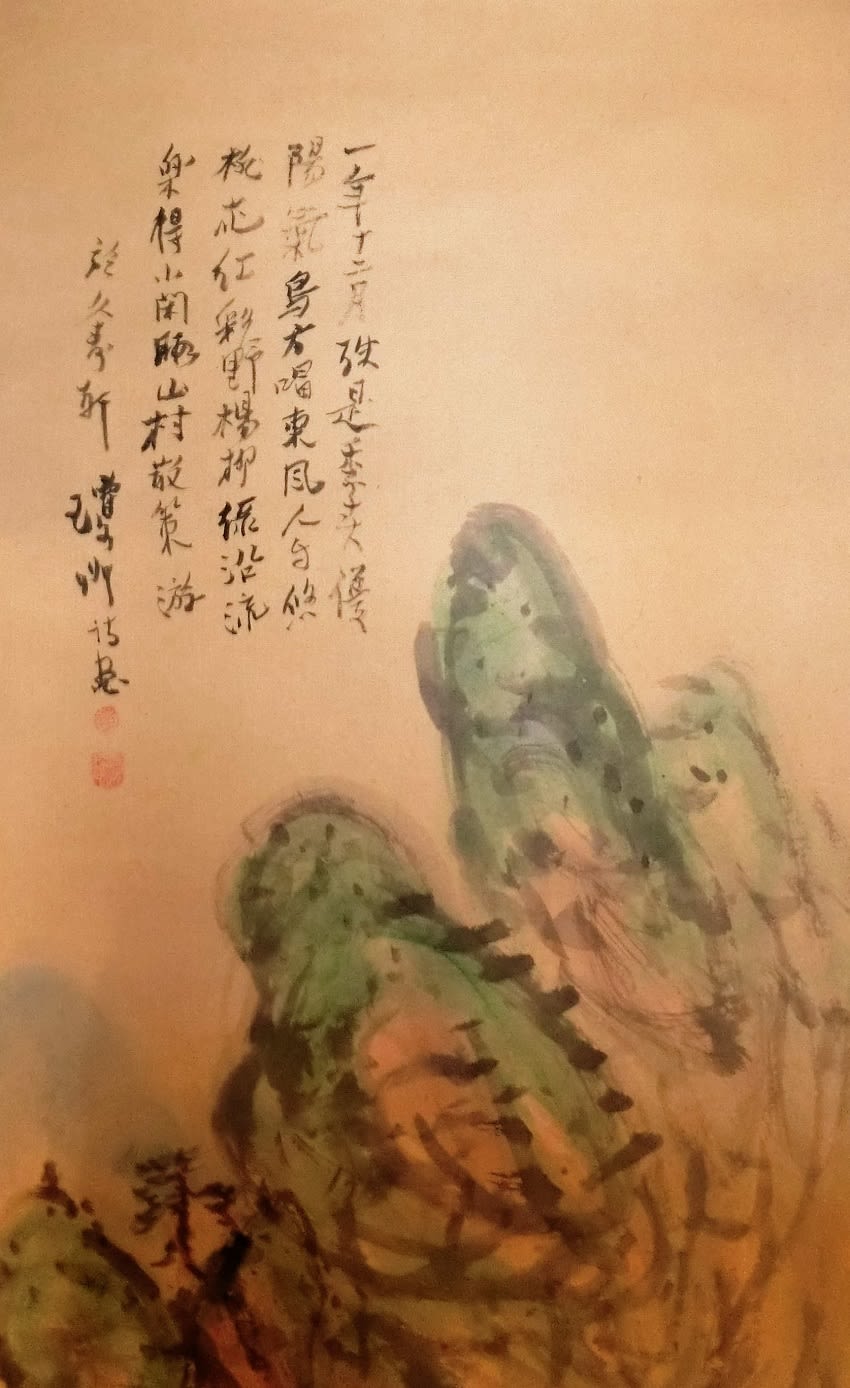

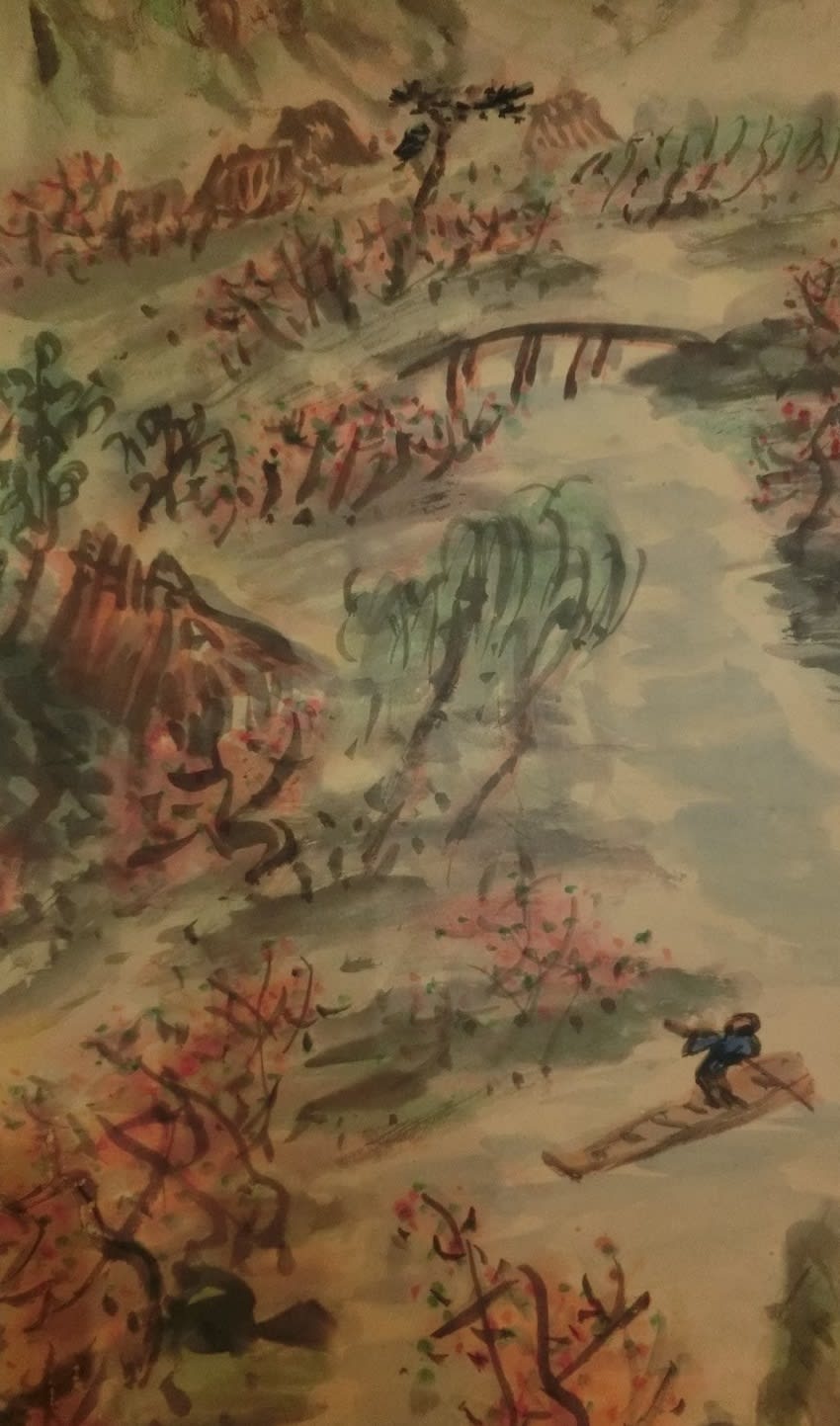

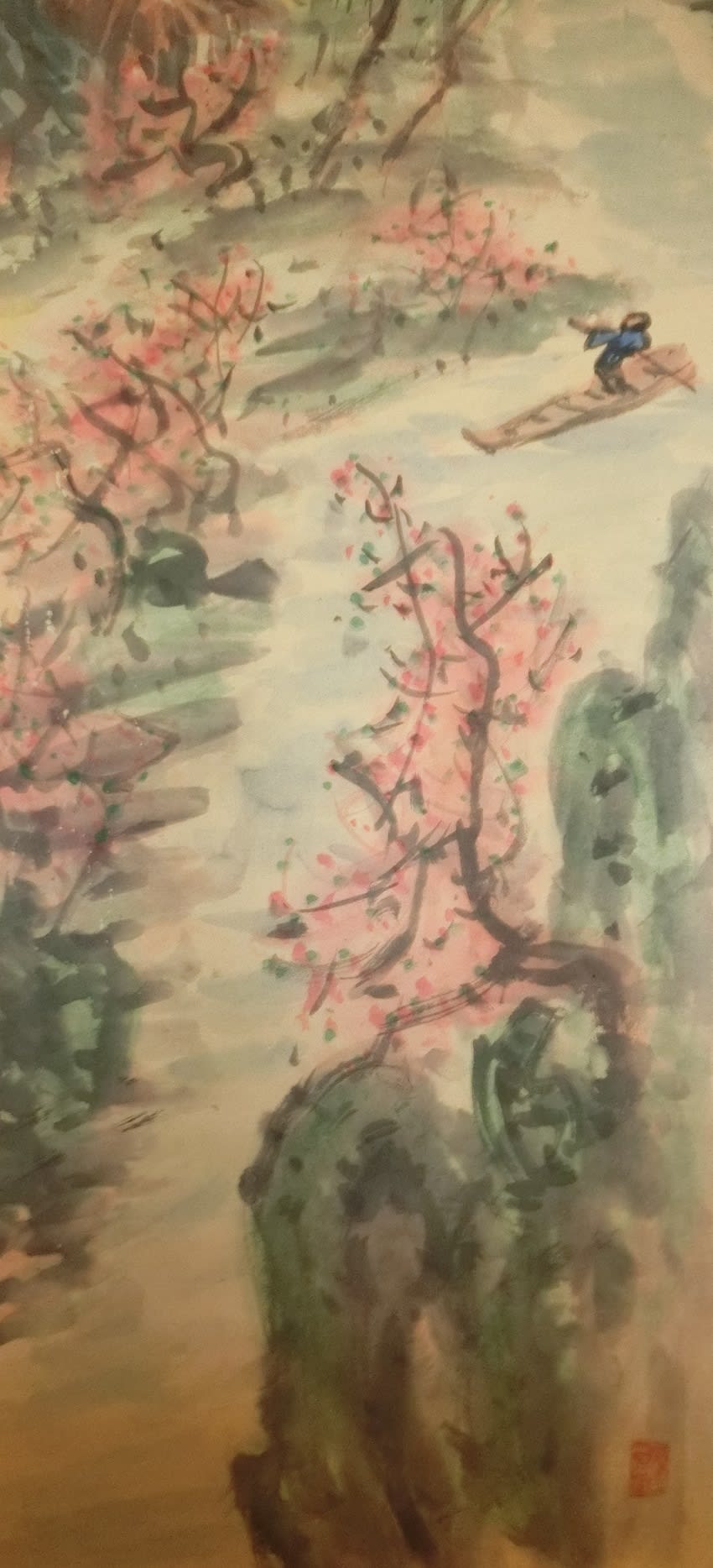

山村桃花之図 楠瓊州筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱入タトウ付

全体サイズ:横430*縦2030 画サイズ:横290*縦1320

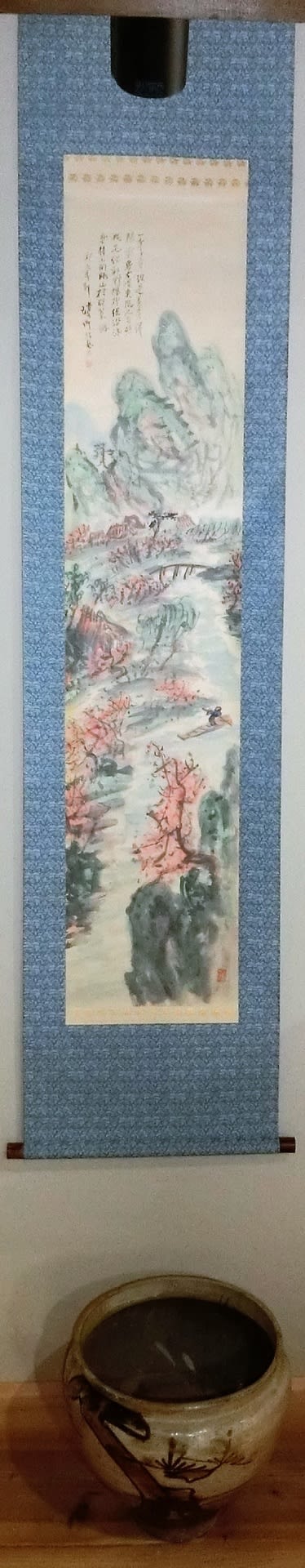

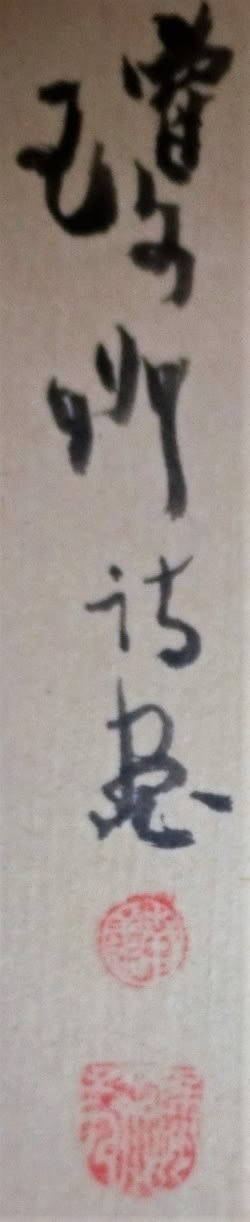

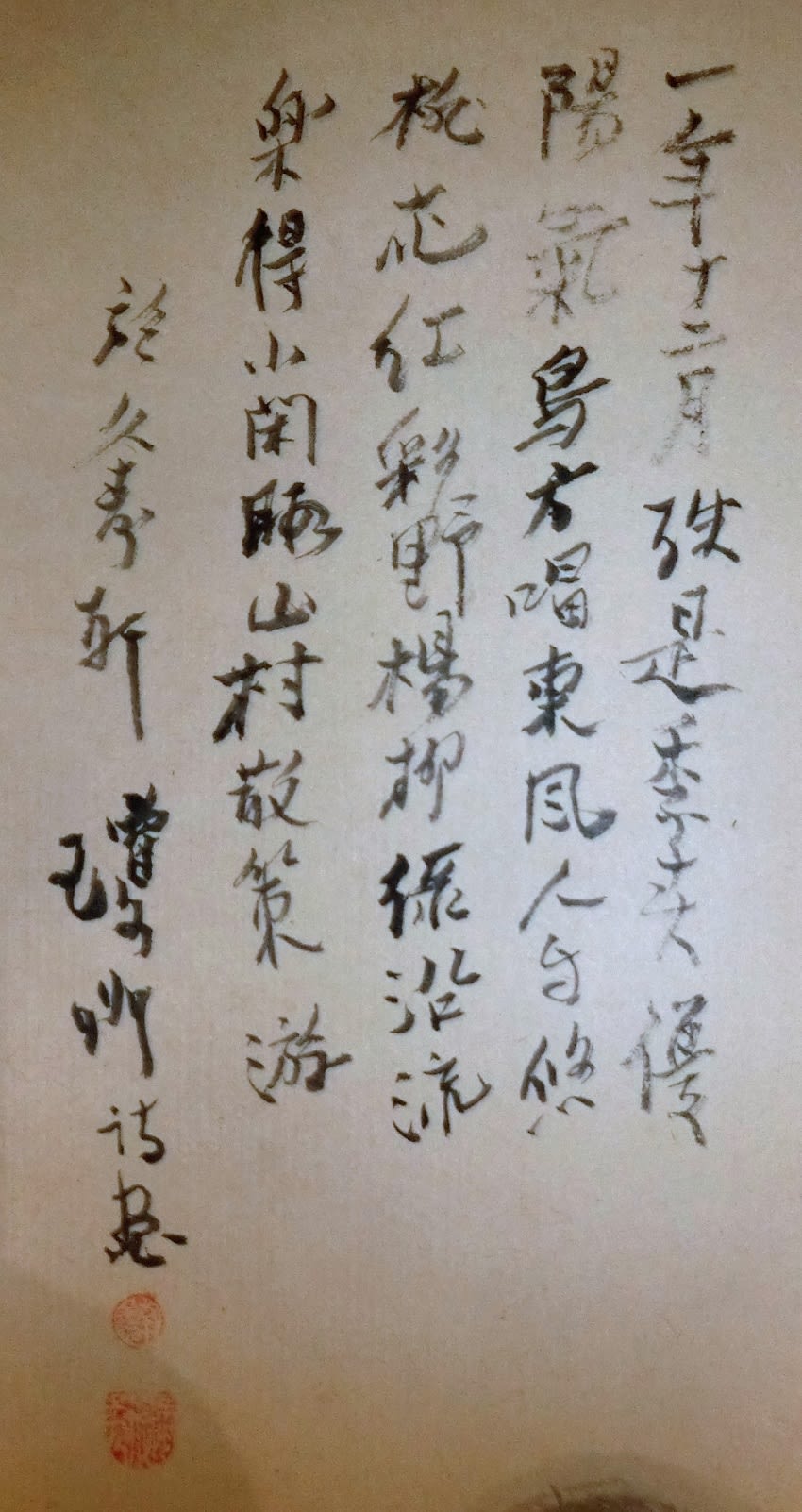

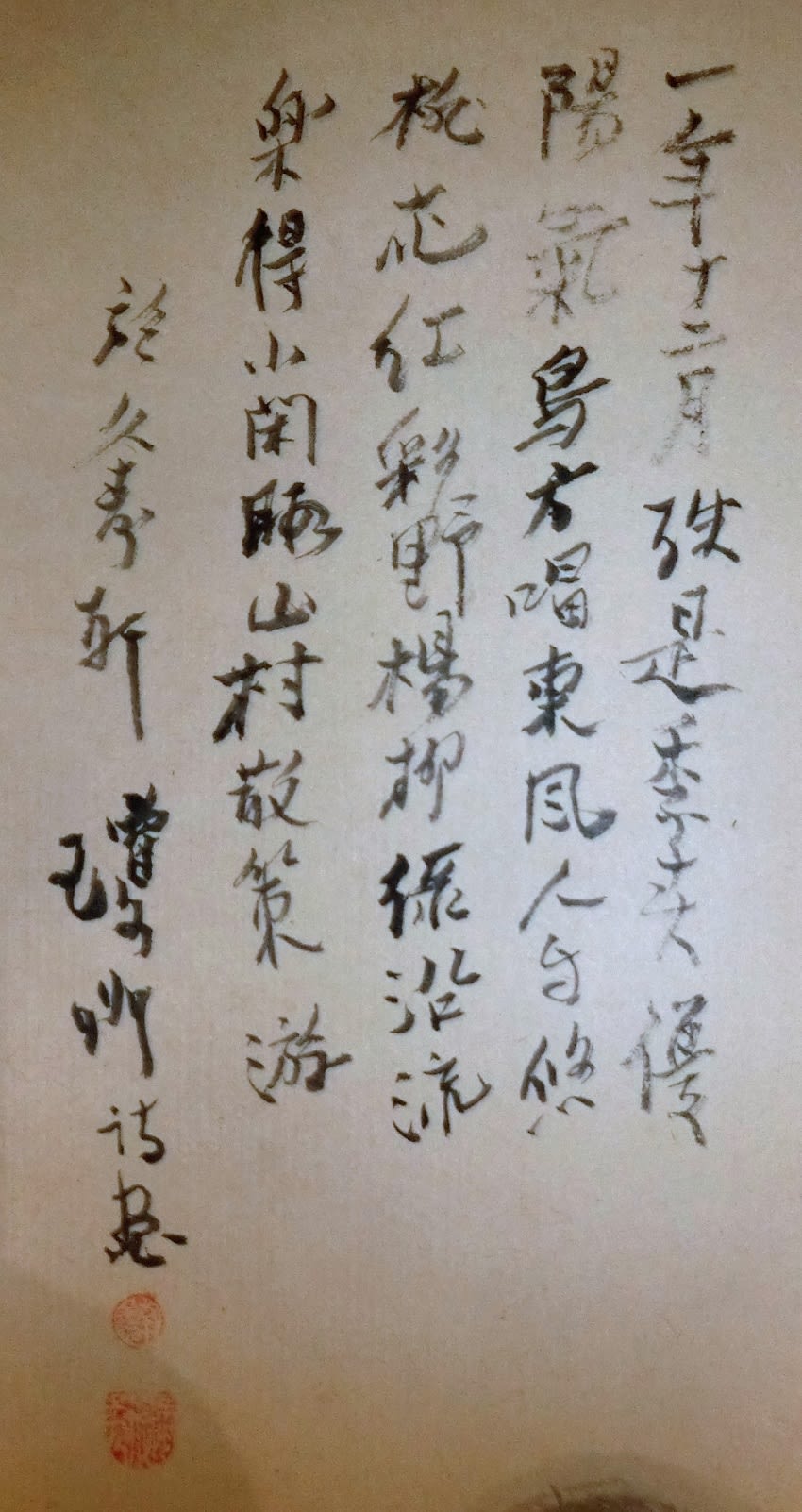

賛には「一年十二月 殊是李春優 陽気鳥方唱 東国人自悠 桃花紅彩野 楊柳緑沿流 楽小閑暇 山村散策遊 於久寿軒 瓊州詩畫 押印」とあり、昭和元年(1926年 12月25日から昭和元年)34歳の特別な期日に描いた作品。

********************************

楠瓊州:日本画家。広島県生。名は善二郎。田中柏陰の門下。京都に出て、服部五老・江上瓊山に師事し南画を学ぶ。富岡鉄斎・浦上玉堂を研鑽し、晩年梅原龍三郎や中川一政らの影響も受け、油彩や水彩、南画の融合を試みた。また詩書・篆刻・和歌も能くした。昭和31年(1956)歿、64才

********************************

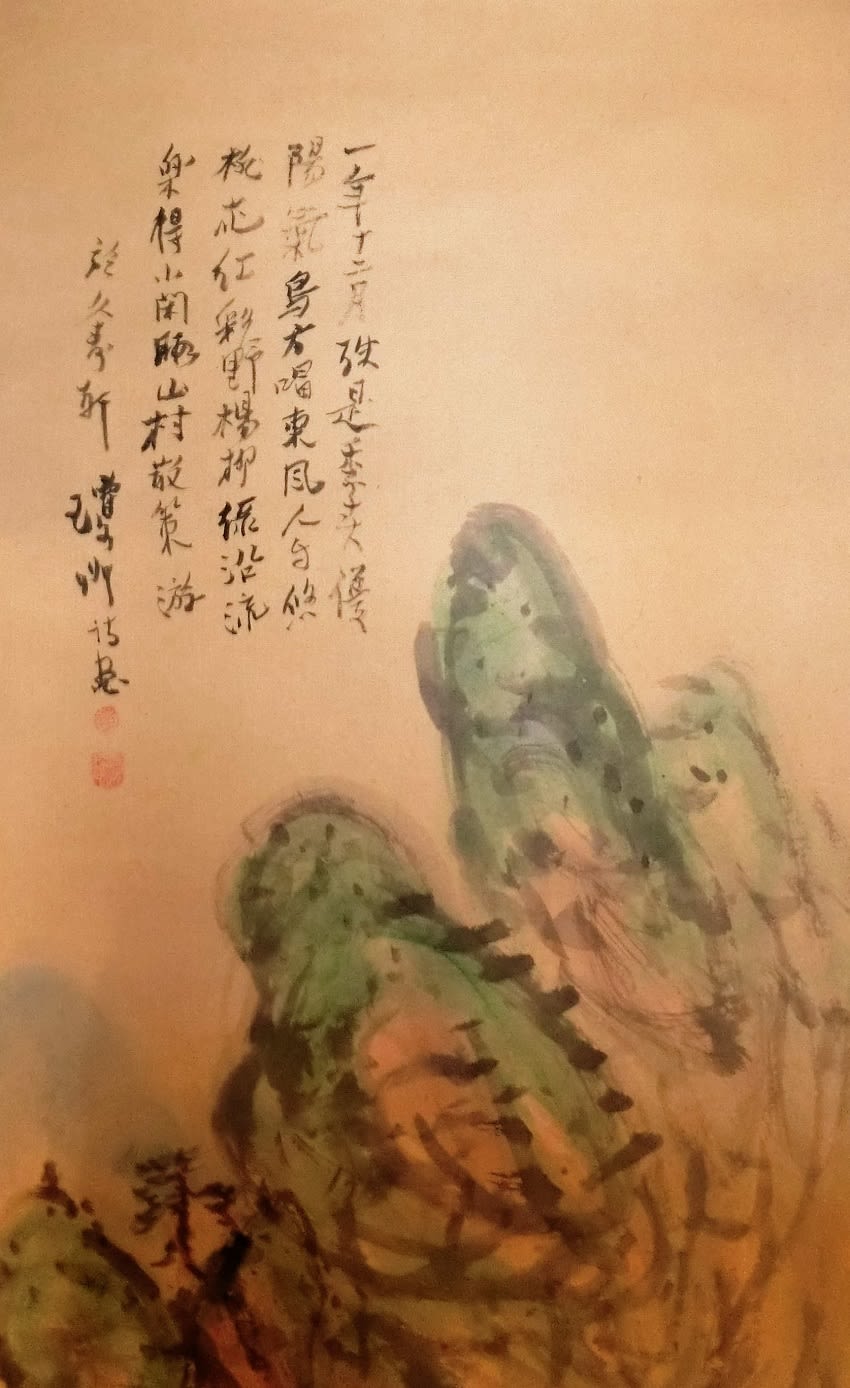

絵全体がぼや~とした感じがするのが楠瓊州の作品の特徴と言えます。多くの作品を集めるとノイローゼになりそう? よって春の作品のように花曇りのようにぼやけているのがお似合いのようです。

********************************

補足

世の中には、満ちあふれた素晴らしい才能を持ちながらも、いつしか時の流れの中に、忘れられ、遂には消えていってしまった画家が何人もいます。この二人の南画家、下村為山と楠瓊州もまさにそんな画家です。ともに己の信念を押し通して、どの画壇、団体にも属さず、いささか、頑なに偏して生きた人達だとも言えましょう。

楠瓊州は明冶25年2月、広島県尾道市に生まれる。高等小学校を卒業後、服部五老の内弟子となって絵の修行に励むが、父の急逝により、尾道に戻り家業を継ぐ。その後再び京都に赴き南画家江上瓊山に師事。尾道に戻った後、23歳で画家として立つべく札幌に渡るが、大正7年には東京に転居。飛鳥山にほど近い北区西ヶ原で、亡くなるまでの約40年間おびただしい画作を続けた。

南画の基調である水墨山水画を出発点としながら、油絵、水彩画、南画の長所もあわせた新日本画の確立を望んでいたという。昭和31年3月24日、64歳で孤独の内に没し、画室には膨大な画稿が残されたのである。だれ一人身寄りとてなく、あばら家のセンベイ布団にくるまったまま、近所の人にも気づかれず冷たくなっていたという。

「その画家の絵は、これまで何人かの人に売られたが、それもきわめて安いうえにきわめてマレであった。よくそれで生きられたと思うが、晩年は書いた絵を友人のところへ持って来ては、米にかえ、金のかたとし、細々と生き延びて絵をかき続けたという。

もっとも、コレだけのことなら、気の毒とはいってもたいして不思議ではなく不精な絵かきの中にはありそうなことである。またコレという画才もなく、生活の才覚もないのなら、やむおえぬ運命かもしれぬ。しかしこの画家は生活の才覚は無かったかも知れぬが、決してただの無能の画家では無かった。いや、それどころか、この晩年の困窮の中で、しだいに画境を純化し、何のとらわれも無い自然な境地に立ち至り続々と興味ある画作を書き残したのである。

数日前、知人からの話でその晩期の遺作の何十点かを見た私は、このあばら家の画家が晩年の孤独のうちに上りつめていた画の世界の純度に驚いた。困窮生活にかかわらず、少しも貧乏くさいところがなく、甘美な情緒さえたたえ、力まず、気取らず、よごれず、遥々とし美の国に遊んでいる。

絵のかき方は南画だが、南画といっても児童画のような自由さをはらみ、香り高い色感をもっている。よくもこの境地まで行ったものだ。世間に画家は多いし、えらい人も多い。しかし、その中でこの名も無く貧しい画家がひとり静かに実現しているものは、決して見過ごすべきものではない、画家らしい画家のひとりがこんなところにもいたことを私は喜ぶ。その画家の名は楠瓊州である。」

当代一流の美術評論家でもある河北倫明氏のこの一文は、思わぬ反響を呼び、後に国立近代美術館主催の「近代における文人画展」や、また氏が館長をつとめる京都近代美術館での「異色の水墨画展」への遺作九十余展に発展したというのである。

元総理の宮沢喜一さんが惚れ、美術評論家の河北倫明氏が褒め、そして有名な 書家上田桑鳩氏が熱愛した人物。

********************************

なんとも曖昧な、ぼんやりした感じのする絵を描きます。好みによりましょうが、このような一種独特の風景画が彼独自の個性を生み出しています。

床に掛けて、過ぎ行く春を懐かしみ「世の中にたえて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし」と吟じて鑑賞するのも 一興でしょう。

富岡鉄斎、下村為山、田中米邨のような強さ、鋭さはありませんが、「甘美な情緒さえたたえ、力まず、気取らず、よごれず、遥々とし美の国に遊んでいる。」という評は言いえて妙です。

本ブログで紹介するまでもなく「もっと評価されるべき画家」に相違ありません。

シートを敷いて昼食です。

風が強くて桜吹雪・・・。

近代南画も散り際が美しい・・・??

近代の南画家は富岡鉄斎で終焉したというのが定説?ですが、果たして田中一村(米邨)の南画風の作品、下村為山、そして本日投稿する楠瓊州という画家らをもっと評価すべきでしょう。

山村桃花之図 楠瓊州筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱入タトウ付

全体サイズ:横430*縦2030 画サイズ:横290*縦1320

賛には「一年十二月 殊是李春優 陽気鳥方唱 東国人自悠 桃花紅彩野 楊柳緑沿流 楽小閑暇 山村散策遊 於久寿軒 瓊州詩畫 押印」とあり、昭和元年(1926年 12月25日から昭和元年)34歳の特別な期日に描いた作品。

********************************

楠瓊州:日本画家。広島県生。名は善二郎。田中柏陰の門下。京都に出て、服部五老・江上瓊山に師事し南画を学ぶ。富岡鉄斎・浦上玉堂を研鑽し、晩年梅原龍三郎や中川一政らの影響も受け、油彩や水彩、南画の融合を試みた。また詩書・篆刻・和歌も能くした。昭和31年(1956)歿、64才

********************************

絵全体がぼや~とした感じがするのが楠瓊州の作品の特徴と言えます。多くの作品を集めるとノイローゼになりそう? よって春の作品のように花曇りのようにぼやけているのがお似合いのようです。

********************************

補足

世の中には、満ちあふれた素晴らしい才能を持ちながらも、いつしか時の流れの中に、忘れられ、遂には消えていってしまった画家が何人もいます。この二人の南画家、下村為山と楠瓊州もまさにそんな画家です。ともに己の信念を押し通して、どの画壇、団体にも属さず、いささか、頑なに偏して生きた人達だとも言えましょう。

楠瓊州は明冶25年2月、広島県尾道市に生まれる。高等小学校を卒業後、服部五老の内弟子となって絵の修行に励むが、父の急逝により、尾道に戻り家業を継ぐ。その後再び京都に赴き南画家江上瓊山に師事。尾道に戻った後、23歳で画家として立つべく札幌に渡るが、大正7年には東京に転居。飛鳥山にほど近い北区西ヶ原で、亡くなるまでの約40年間おびただしい画作を続けた。

南画の基調である水墨山水画を出発点としながら、油絵、水彩画、南画の長所もあわせた新日本画の確立を望んでいたという。昭和31年3月24日、64歳で孤独の内に没し、画室には膨大な画稿が残されたのである。だれ一人身寄りとてなく、あばら家のセンベイ布団にくるまったまま、近所の人にも気づかれず冷たくなっていたという。

「その画家の絵は、これまで何人かの人に売られたが、それもきわめて安いうえにきわめてマレであった。よくそれで生きられたと思うが、晩年は書いた絵を友人のところへ持って来ては、米にかえ、金のかたとし、細々と生き延びて絵をかき続けたという。

もっとも、コレだけのことなら、気の毒とはいってもたいして不思議ではなく不精な絵かきの中にはありそうなことである。またコレという画才もなく、生活の才覚もないのなら、やむおえぬ運命かもしれぬ。しかしこの画家は生活の才覚は無かったかも知れぬが、決してただの無能の画家では無かった。いや、それどころか、この晩年の困窮の中で、しだいに画境を純化し、何のとらわれも無い自然な境地に立ち至り続々と興味ある画作を書き残したのである。

数日前、知人からの話でその晩期の遺作の何十点かを見た私は、このあばら家の画家が晩年の孤独のうちに上りつめていた画の世界の純度に驚いた。困窮生活にかかわらず、少しも貧乏くさいところがなく、甘美な情緒さえたたえ、力まず、気取らず、よごれず、遥々とし美の国に遊んでいる。

絵のかき方は南画だが、南画といっても児童画のような自由さをはらみ、香り高い色感をもっている。よくもこの境地まで行ったものだ。世間に画家は多いし、えらい人も多い。しかし、その中でこの名も無く貧しい画家がひとり静かに実現しているものは、決して見過ごすべきものではない、画家らしい画家のひとりがこんなところにもいたことを私は喜ぶ。その画家の名は楠瓊州である。」

当代一流の美術評論家でもある河北倫明氏のこの一文は、思わぬ反響を呼び、後に国立近代美術館主催の「近代における文人画展」や、また氏が館長をつとめる京都近代美術館での「異色の水墨画展」への遺作九十余展に発展したというのである。

元総理の宮沢喜一さんが惚れ、美術評論家の河北倫明氏が褒め、そして有名な 書家上田桑鳩氏が熱愛した人物。

********************************

なんとも曖昧な、ぼんやりした感じのする絵を描きます。好みによりましょうが、このような一種独特の風景画が彼独自の個性を生み出しています。

床に掛けて、過ぎ行く春を懐かしみ「世の中にたえて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし」と吟じて鑑賞するのも 一興でしょう。

富岡鉄斎、下村為山、田中米邨のような強さ、鋭さはありませんが、「甘美な情緒さえたたえ、力まず、気取らず、よごれず、遥々とし美の国に遊んでいる。」という評は言いえて妙です。

本ブログで紹介するまでもなく「もっと評価されるべき画家」に相違ありません。