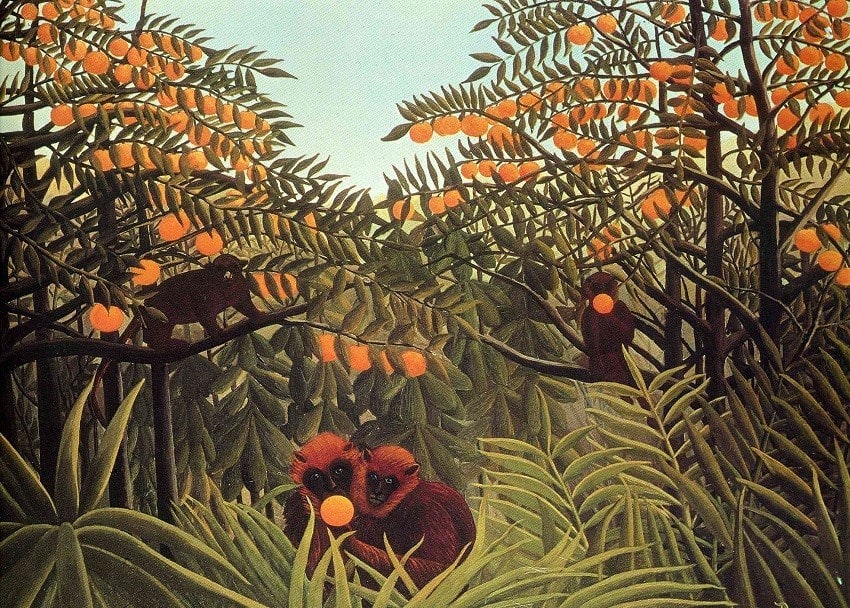

先日大手町のM社の本社ビルに挨拶に訪れてきましたが、訪問した30階の応接階にて展示作品を見せていただきました。コーヒーをいただきながら打ち合わせした室内には中川一政の作品、応接室までの通路にはビュッフェ、山本丘人、平山郁夫らの代表的な作品、さらに普段は入れない展示室を案内していただきルノワール、マネ、ルソー(熱帯)、梅原龍三郎、さらにもう一点(モネかセザンヌか?)あったと思いますが、残念ながら失念しました。

さすがに身近で見るとすごい! とくにルソーの「熱帯」はニューヨーク、メトロポリタン美術館から売りに出されていたルソーの傑作で、日動画廊を通じてM社が購入したものです。たびたび美術館にて見ることがありますね。マネの作品もよかったです。所蔵主から作品を見せていただく機会は少ないながら何度かあるのですが、ゆっくり身近で、時には陶磁器などは手にとって見られるのは嬉しいものです。

さて本日は澤田政廣のブロンズ像の作品の紹介です。佐野隆一氏の米寿の記念に作られた作品のようですが、いったいどのくらいの数が作られた作品かは不明です。

天人 澤田政廣作 1977年

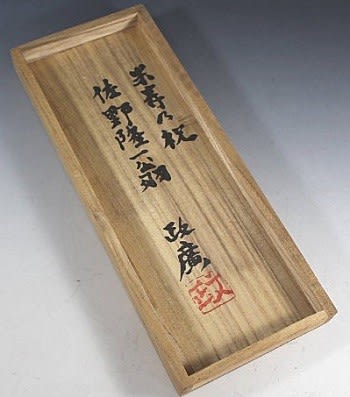

作品裏・共箱裏「米寿(の祝)佐野隆一翁」刻銘並びに箱書

共布・共箱

高さ254*最大幅83*最大奥行47

澤田政廣と親しかった佐野隆一という人物は下記の通りです。

**************************

佐野隆一:(さの りゅういち、1889年8月1日 ~1977年5月29日)は、静岡県田方郡三島町(現・三島市)出身の実業家・篤志家。自身が設立した鉄興社(現・東北東ソー化学)を日本有数の総合電気化学メーカーに成長させ、社長・会長を務めた。また、自身が蒐集した古美術品をもとに佐野美術館を設立したほか、出身地の三島市にたびたび寄付を行い、図書館や学校、福祉施設などの開設に貢献した。「三島のお父さん」と呼ばれ、三島市名誉市民(第1号)に推挙されている。

青年時代

1889年(明治22年)8月1日、静岡県田方郡三島町久保町(現・三島市中央町)の商家に生まれた。父親は佐野米吉、母親はたみであり、実家は秋月堂という和菓子舗を営んでいた。3人兄弟の長男だった。

三島町立三島第一尋常高等小学校(現・三島市立南小学校)を卒業すると、1907年(明治40年)には旧制静岡県立韮山中学校(現・静岡県立韮山高等学校)を卒業した(第10回卒業生)。東京高等工業学校(現・東京工業大学)では化学者の加藤与五郎を「生涯の恩師」と慕い、加藤の影響を受けて「決して人まね、物まねをしない」をモットーとした。1910年(明治43年)7月に東京高等工業学校応用化学科を卒業した。後年には学生の研究助成のために加藤科学振興会を設立し、また電気化学方面の功労者を顕彰する加藤記念賞を設立した。学生時代には登山を好み、しばしば長野県まで登山旅行を行った。1910年(明治43年)8月には横浜製糖株式会社(現・三井製糖)で技師となり、1916年(大正5年)9月には中村化学研究所(現・新中村化学工業)で技師となった。31歳の時には東北電力株式会社で支配人兼技師長となり、炭酸マンガン鉱の開発などで功績を上げた。

実業家として

36歳だった1925年(大正14年)3月には、フェロアロイを製造する合名会社鉄興社を設立して代表社員となった。1928年(昭和3年)には鉄興社を株式会社組織に改組し、自身は代表取締役専務に就任した。1936年(昭和11年)10月には日本石英硝子株式会社(現・東ソー・クォーツ)の取締役社長に就任した。50歳だった1939年(昭和14年)12月には鉄興社の社長に就任した。1951年(昭和26年)12月にはプラス・テク株式会社の社長に就任した。1953年(昭和28年)5月には日本カーボン株式会社の社長に就任した。1955年(昭和30年)2月には東邦アセチレン株式会社の社長に就任した。1959年(昭和34年)4月には三島箱根観光開発株式会社の社長に就任し、芦の湖カントリークラブなどを建設している。1962年(昭和37年)に鉄興社の会長に就任し、1970年(昭和45年)12月には鉄興社の相談役に退いた。1975年(昭和50年)には鉄興社は東洋曹達工業株式会社と合併し、同年4月には東洋曹達工業の名誉顧問となった。1983年(昭和58年)には東北東ソー化学となっている。

1965年(昭和40年)11月1日には三島市議会によって三島市名誉市民(第1号)に推挙された。1977年(昭和52年)5月29日に死去し、6月24日には三島市の市民葬が行われた。菩提寺は三嶋山法華寺。1989年(平成元年)には三島市によって「佐野隆一翁生誕百年祭」が開催され、7月21日には佐野美術館で記念式典が挙行された。

篤志家として

父親の佐野米吉は骨董品の蒐集を趣味としていたが、佐野も日本刀・日本画・中国の陶磁器・朝鮮の仏像といった古美術品などの蒐集に力を入れた。1931年(昭和6年)には両親のために日本庭園を有する和風邸宅を建設したが、後にはこの場所を美術館の建設用地とした。1966年(昭和41年)2月11日には自身の喜寿を記念して財団法人佐野美術館を設立し、それまで築き上げてきたコレクションを寄贈した。彫刻家の澤田政廣(文化功労者・文化勲章)は美術品蒐集家としての佐野を大恩人として慕い、「その幅の広さ、深さ、時代差、すべて芸術品であり、人の気の付かない芸術に類する貴重な品々である」と述べている。佐野美術館には佐野の銅像が据えられている。1977年(昭和52年)には遺族から三島市に対して邸宅が寄贈され、隆泉苑として公開されている。1997年(平成9年)、隆泉苑は国の登録有形文化財に登録された。

佐野は戦前より出身地の三島へ寄付を行っており、1935年(昭和10年)6月に健康相談所の建設費と産業奨励費として三島町に1万円を寄付し、翌年には紺綬褒章を授与された。市制施行後の三島市に対して行った初の寄付は公共図書館の建設費であり、1960年(昭和35年)12月には自身の名が冠された三島市立図書館佐野記念館が開館した。1963年以後には三島市立北小学校・三島市立南小学校・三島市立東小学校・三島市立西小学校の4小学校にプールの建設費を寄付した。また、三島市立緑町佐野保育園、佐野母子寮(1967年)、養護老人ホーム佐野楽寿荘(1968年)、老人福祉センター、障碍者福祉施設の三島市立佐野学園(1969年)、児童養護施設の静岡恵明学園(1962年)、佐野学生寮などの建設費の寄付も行った。また、会長を務めた電気化学協会の若手研究者を対象とする佐野賞(現:進歩賞(佐野賞))にその名を残している。

佐野美術館: 日本刀・陶磁器・青銅器・金銅仏・銅鏡・能面・絵画・書などの美術工芸品が収蔵されており、特に日本刀のコレクションで知られる。敷地内には、「隆泉苑」と呼ばれる回遊式の日本庭園があり、湧水が四季変わらず湧いている。この庭園は昭和初期に佐野隆一が造らせたもので、佐野の没後、遺族により当館に寄贈されたものである。

1997年(平成9年)、隆泉苑の表門と園内の日本家屋が登録有形文化財に登録された。展覧会は絵本原画から、刀剣まで幅広く行っており、昨今の展示の目玉とし

て、名槍蜻蛉切が年数回展示され、いわゆる「刀剣女子」の人気を集めている。

**************************

さて前述の説明で気になるのは「蜻蛉切」という瞑想。当方も数点の刀剣を所持しているので興味があり、調べてみました。

何体作られたかは不明です。ブロンズで作られた作品はシリアス番号?などがないので型からどれだけの数量が量産されたかが分からないので価値がよくわかりませんね。インターネットでも調べましたが天女を題材した作品はいくつかありますが、本作品については不明です。

共布のついた共箱に収まっています。

蓋の開きやすい共箱なので、風呂敷の包んでの保存・・。

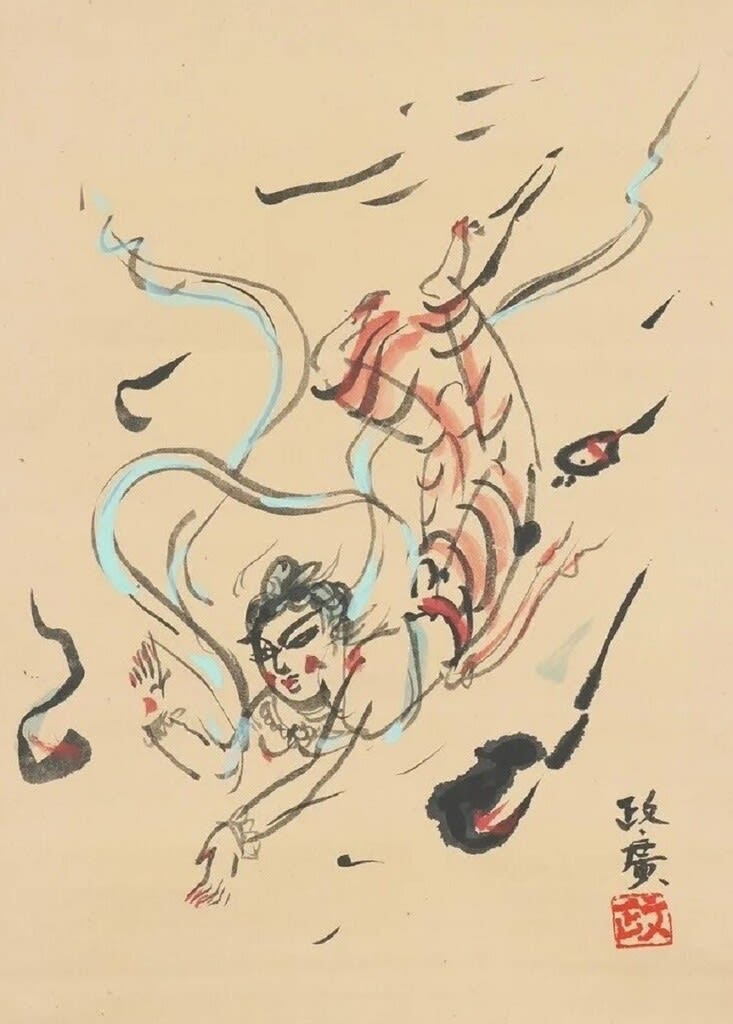

前述のように天女を題材した作品を澤田政廣は数点を手掛けており、さらには絵も数多く描いているようです。下記の作品は当方のブログにて紹介した作品です。

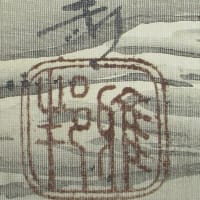

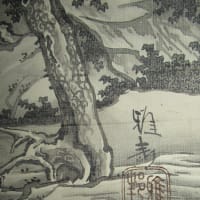

飛天 澤田政廣筆

紙本水墨着色軸装 百生静観堂表具 共箱

全体サイズ:縦1450*横500 画サイズ:縦500*横360

このようなスケッチ的な天女を描いた絵の作品は数多くありますね。澤田政廣の好きな題材、永遠のモチーフであったのでしょう。

澤田政廣と佐野隆一、そして名槍と本田忠勝。このような関連を調べていくことの愉しみが骨董蒐集の醍醐味なのでしょう。

骨董蒐集の三大原則として「自分のお金で買うこと、売る事、そして蒐集を中断してよく調べること。」とされている意図がよくわかります。しいて付け加えるなら修理、維持管理に蒐集と同等の時間と費用を費やすべき点かな??

当方でも反省しますが、作品を棚などにしまったままでは所蔵する意味がありませんね。飾る、使う、調べることが蒐集の醍醐味のようです。さすがのM社は飾ることに心がけているようです。