今回は「緊急特別企画」として、「MGザクver2.0」のキット内容についてをお送りします。

今日はホビーショップ ミドリの店長さんとエプロンさんのご厚意により「MGザクver2.0(以下、2.0)」の店頭展示用サンプルの組み立てをさせてもらえました(!)。とにかくスゴいキットです。筆者は今、非常に興奮&感動しております! この感動を、当ブログをご覧の読者の皆様にお伝えすべく、できるだけ詳細に書いていきます。

画像の方はエプロンさんの模型製作日記に出ていますので、ぜひ見に行ってくださいね!

注:この記事はかなりネタバレになりますので、キットを手に入れた時の新鮮な感動を味わいたい方はご注意ください!

筆者がミドリさんに到着すると、店長さんが頭と胸を組み立て終わったところでした。筆者はその後を継いで組み立て始めたのですが…。

まず説明書はMGではおなじみの、部分ごとに解説が入っているものではなく、最初の2ページに機体解説とザクのバリエーションについての記述があります。どちらかといえば「MG ver.Ka」シリーズに近いモノです。組み立て方の注意が大きく表示されていて、初めてガンプラを組み立てる方への配慮も行き届いています。

ランナーへのパーツの配置は、すでに各模型雑誌で報じられているように、腕のパーツなら腕のランナー、脚のパーツなら脚のランナーと固められて配置されています(脚のシリンダー関係のパーツのみ、スライド金型を使用した腕フレームのランナーに配置されています)。これにより、「説明書のこのパーツはどのランナーに?」と探し回る時間が節約されるという親切設計です。

すでに組み上がっている頭部を見てみると、造形的にはMGザクF2(以下、F2)に近い雰囲気ですが、モノアイより上、頭頂の部分が高めになっています。モノアイスリットの上下高さが意外とあるのと合わせて、F2よりもやや幼い表情になっているのが好みの分かれるところでしょうねぇ。頭部の大きさはF2に比べかなり大きく、MGver1.0(以下、1.0)に近いサイズになっています。HGUCに近い感じでしょうか。MGグフと並べるにはちょうど良いサイズかもしれません。

個人的好みで、サイズが小さく精悍な表情のF2の頭に乗せ替えようかなぁと思いましたが、無塗装の場合は無理ということが分かりました。F2とは成型色が違うんです。2.0の薄いグリーンはF2やHGUCのモノよりもやや濃い色になっています(模型雑誌に載った写真で予想はしていましたが…)。濃い方のグリーンは、F2やHGUCと微妙に違う色で、ザクウォーリアの濃いグリーンとほぼ同じ色です。

頭部には首の左右回転に連動してモノアイが可動するギミックが入っていますが、作動はとてもスムーズです。1.0のレバーによる可動は、歯車部分のゲート処理がマズいと作動しなかったですから、長足の進歩ですよ! 顔を正面に向けたままモノアイを横目に見る「スレンダー、お前はここに残れ!」の状態にするには、首を回してモノアイを横に振ってから一度頭を外し、頭を正面に向けて取り付けると良いようです。

首の可動は何というか、生き物っぽい感じがしました。胸側から生えているボールジョイントを受ける頭部内部のポリキャップには、深さに余裕があり、これによってスライドすることで首が伸び縮みするようになっているんです。まるで傑作トイ「可動戦士ザク」みたいです。首の造形は太くてガッシリしていますよ~!

動力パイプは模型雑誌で報じられている通り、ランナーにつながった状態から1個1個切り離すと、ランナーに設けられたレールに沿ってパイプの芯のパーツに移動するようになっています。紛失防止と組み立ての手間を省く、ナイスアイデアです! パイプのパーティングラインはどうなってるのかなぁと思ったら、「UCハードグラフ」のランバ・ラル隊セット付属のザク頭のように、半分に分割されたパイプの筒を組み立てたようなモールドが入っています(←分かりにくい!:汗)。

気になる方はペーパー掛けして消してしまっても良いでしょう。

胸部はコクピットシートの移動ギミックと肩関節の付け根の可動ギミックが見所です。ランドセルを外した状態で出てくるレバーを動かすとコクピットシートが左右にスライドするのですが、非常に精密なパイロットフィギュアが横移動するのを見るとなんとなく笑ってしまいますよ! 作動は非常にスムーズです。

肩付け根関節は、胸の傾斜と平行に設置された可動軸により、肩の付け根部分が斜め上に移動するようになっています。シリンダー状のモールドが入ったパーツが「グニャっ」と出てきて(平行四辺形をつぶすような動き?)、動かした時の内部のスカスカ感がありません。

ランドセルは非常に薄く、シンプルな造形です。J型のキットではスラスターノズルはとても小さくて無可動に見えますが、少しだけボール可動します。

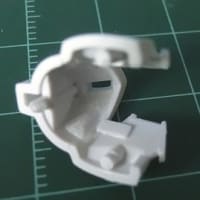

さて、筆者は腕から組み立て始めました。肩の付け根はボールジョイントになっていますが、ここも筒状のポリキャップ内部でボールがスライドするようになっており、可動範囲の確保とニュートラルな位置でのスカスカ感の防止を両立しています。F2胸部のスライド機構に比べて非常にシンプルな構造になっています。

腕の可動部はほとんどがABS樹脂になっていて、可動は機械に油を差した後のようにスムーズです。ヒジ関節の可動にはヒジアーマーが連動して関節ブロックに付いて来るようになっています。ヒジの可動範囲は人間並み! 前腕の手首近くのブロックも独立してボール可動します。

装甲は巧みなパーツ分割により、合わせ目が目立たないだけでなく、パーツのパーティングラインも目立ちません。上腕の装甲は合わせ目部分が段差になっていますが、ペーパーでならしてやると良いのではと思います。

手首は最近の「中指~小指が一体成型で、切り離すと独立ボール可動になる」方式プラス、人差し指~小指の第2関節部でMGドムのように可動するようになっています。特筆すべきは、これだけのギミックが装備されているのに、手首全体はコンパクトにまとまっている点です。従来のMGザク系キットに比べるとかなり大きいですが、プロポーションが破綻するほどではありません。

あと、このキット、パーティングラインが非常に薄いです。いつもなら指のパーツを切り出した後は段差になっているパーティングラインを処理するのが大変なのですが、2.0ではデザインナイフのカンナ掛けだけでもOKかも(!)。

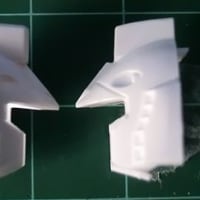

肩シールドは今までのザクキットと比べ、縦横のバランスがかなり設定画に近くなっています。長さが短く、幅が広くなっているようです。安彦氏の設定画に近いバランスだと思います。シールドは可動部に自由度の高いアームが設けられていて、劇中のようにシールドを背中側に回した状態にもできますよ!

肩ブロックの装甲は、MGグフのようなパーツ分割ですが、内側がスカスカのグフと違い、内側のフタのパーツが付いています。

時間の都合で、右腕だけ組み立てました。

脚に移ります。足首は足の甲とアキレス腱にそれぞれ可動式のシリンダーが設けられています。さらにつま先が独立可動、ザクの足首の可動範囲を狭くする原因の足の甲ブロックも大きく可動します。足首自体はかなり小さく、1.0やF2はおろか、HGUCゲルググよりも小さいです(!)HGUCザクより一回り大きいぐらいです。個人的には非常に好みのバランスです。ヒザ下重量が軽そうで軽快に走りそう…(笑)。

足首関節は従来のガンプラとは全く違う雰囲気です。文章では表しにくいのが残念ですが、グニッとひねることも可能な軸可動の構造です。従来のボールジョイントによる可動とは充実感が違います。組んでみて「これ設計した人、天才や~!!」と感動しましたよ! パーツの形状からして違うんです!

太ももからスネの可動は派手さはありませんが、ヒザの可動範囲は正座こそ無理なもののザクとしては最強クラスです。ヒザにはF2のようなシリンダーギミックはありません。股関節はボールジョイントではなく2軸式の可動です。股関節軸は太ももの前寄りに設けられた「MG F91」方式です。このキット唯一の不安要素かも…。

太もも内部裏側のプロペラント・タンク(?)は、組み立て後も取り外し可能のようです。キットのバリエーション展開がやりやすそうな構造ですねぇ。

脚で特筆すべき点は、装甲を付けても可動範囲がフレーム状態とほとんど変わらない点です。ヒザを曲げた時のなだらかなラインとか、脚全体の一体感なんか、見ていて気持ちよくなってきますよ!

さて、片脚を組んだ時点でタイムアップになったので、今回のレポートはここまでです。全体的なプロポーションは、HGUCザク開発時にカトキ氏によって描かれた開発画稿のプロポーションに近い感じで、やや頭が大きくアレンジされています。腰スカートもちょっと短めかも…。

武器パーツはスライド金型による一体成型を多用した構造で、いわゆる「モナカ割り」の部分は皆無に等しいです。進化したMGにふさわしい構造です。パーティングラインも極薄ですよ~!

実に組んでいて楽しいキットです。こんなに製作中にウハウハうれしくなるキットって今まで無かったかも(笑)。しかも組み立てに難しい所は(筆者の知る範囲では)無く、むしろ楽な部類に入ると思います。こんなスゴい内容のキットが3000円台で手に入るなんて…! これからはこのザクのようなキットがMGのスタンダードになっていくとうれしいですねぇ。

早く発売される月末にならないかなぁ…♪ 自分のキットを買って作るのが待ち遠しいオッサンでした。

今日はホビーショップ ミドリの店長さんとエプロンさんのご厚意により「MGザクver2.0(以下、2.0)」の店頭展示用サンプルの組み立てをさせてもらえました(!)。とにかくスゴいキットです。筆者は今、非常に興奮&感動しております! この感動を、当ブログをご覧の読者の皆様にお伝えすべく、できるだけ詳細に書いていきます。

画像の方はエプロンさんの模型製作日記に出ていますので、ぜひ見に行ってくださいね!

注:この記事はかなりネタバレになりますので、キットを手に入れた時の新鮮な感動を味わいたい方はご注意ください!

筆者がミドリさんに到着すると、店長さんが頭と胸を組み立て終わったところでした。筆者はその後を継いで組み立て始めたのですが…。

まず説明書はMGではおなじみの、部分ごとに解説が入っているものではなく、最初の2ページに機体解説とザクのバリエーションについての記述があります。どちらかといえば「MG ver.Ka」シリーズに近いモノです。組み立て方の注意が大きく表示されていて、初めてガンプラを組み立てる方への配慮も行き届いています。

ランナーへのパーツの配置は、すでに各模型雑誌で報じられているように、腕のパーツなら腕のランナー、脚のパーツなら脚のランナーと固められて配置されています(脚のシリンダー関係のパーツのみ、スライド金型を使用した腕フレームのランナーに配置されています)。これにより、「説明書のこのパーツはどのランナーに?」と探し回る時間が節約されるという親切設計です。

すでに組み上がっている頭部を見てみると、造形的にはMGザクF2(以下、F2)に近い雰囲気ですが、モノアイより上、頭頂の部分が高めになっています。モノアイスリットの上下高さが意外とあるのと合わせて、F2よりもやや幼い表情になっているのが好みの分かれるところでしょうねぇ。頭部の大きさはF2に比べかなり大きく、MGver1.0(以下、1.0)に近いサイズになっています。HGUCに近い感じでしょうか。MGグフと並べるにはちょうど良いサイズかもしれません。

個人的好みで、サイズが小さく精悍な表情のF2の頭に乗せ替えようかなぁと思いましたが、無塗装の場合は無理ということが分かりました。F2とは成型色が違うんです。2.0の薄いグリーンはF2やHGUCのモノよりもやや濃い色になっています(模型雑誌に載った写真で予想はしていましたが…)。濃い方のグリーンは、F2やHGUCと微妙に違う色で、ザクウォーリアの濃いグリーンとほぼ同じ色です。

頭部には首の左右回転に連動してモノアイが可動するギミックが入っていますが、作動はとてもスムーズです。1.0のレバーによる可動は、歯車部分のゲート処理がマズいと作動しなかったですから、長足の進歩ですよ! 顔を正面に向けたままモノアイを横目に見る「スレンダー、お前はここに残れ!」の状態にするには、首を回してモノアイを横に振ってから一度頭を外し、頭を正面に向けて取り付けると良いようです。

首の可動は何というか、生き物っぽい感じがしました。胸側から生えているボールジョイントを受ける頭部内部のポリキャップには、深さに余裕があり、これによってスライドすることで首が伸び縮みするようになっているんです。まるで傑作トイ「可動戦士ザク」みたいです。首の造形は太くてガッシリしていますよ~!

動力パイプは模型雑誌で報じられている通り、ランナーにつながった状態から1個1個切り離すと、ランナーに設けられたレールに沿ってパイプの芯のパーツに移動するようになっています。紛失防止と組み立ての手間を省く、ナイスアイデアです! パイプのパーティングラインはどうなってるのかなぁと思ったら、「UCハードグラフ」のランバ・ラル隊セット付属のザク頭のように、半分に分割されたパイプの筒を組み立てたようなモールドが入っています(←分かりにくい!:汗)。

気になる方はペーパー掛けして消してしまっても良いでしょう。

胸部はコクピットシートの移動ギミックと肩関節の付け根の可動ギミックが見所です。ランドセルを外した状態で出てくるレバーを動かすとコクピットシートが左右にスライドするのですが、非常に精密なパイロットフィギュアが横移動するのを見るとなんとなく笑ってしまいますよ! 作動は非常にスムーズです。

肩付け根関節は、胸の傾斜と平行に設置された可動軸により、肩の付け根部分が斜め上に移動するようになっています。シリンダー状のモールドが入ったパーツが「グニャっ」と出てきて(平行四辺形をつぶすような動き?)、動かした時の内部のスカスカ感がありません。

ランドセルは非常に薄く、シンプルな造形です。J型のキットではスラスターノズルはとても小さくて無可動に見えますが、少しだけボール可動します。

さて、筆者は腕から組み立て始めました。肩の付け根はボールジョイントになっていますが、ここも筒状のポリキャップ内部でボールがスライドするようになっており、可動範囲の確保とニュートラルな位置でのスカスカ感の防止を両立しています。F2胸部のスライド機構に比べて非常にシンプルな構造になっています。

腕の可動部はほとんどがABS樹脂になっていて、可動は機械に油を差した後のようにスムーズです。ヒジ関節の可動にはヒジアーマーが連動して関節ブロックに付いて来るようになっています。ヒジの可動範囲は人間並み! 前腕の手首近くのブロックも独立してボール可動します。

装甲は巧みなパーツ分割により、合わせ目が目立たないだけでなく、パーツのパーティングラインも目立ちません。上腕の装甲は合わせ目部分が段差になっていますが、ペーパーでならしてやると良いのではと思います。

手首は最近の「中指~小指が一体成型で、切り離すと独立ボール可動になる」方式プラス、人差し指~小指の第2関節部でMGドムのように可動するようになっています。特筆すべきは、これだけのギミックが装備されているのに、手首全体はコンパクトにまとまっている点です。従来のMGザク系キットに比べるとかなり大きいですが、プロポーションが破綻するほどではありません。

あと、このキット、パーティングラインが非常に薄いです。いつもなら指のパーツを切り出した後は段差になっているパーティングラインを処理するのが大変なのですが、2.0ではデザインナイフのカンナ掛けだけでもOKかも(!)。

肩シールドは今までのザクキットと比べ、縦横のバランスがかなり設定画に近くなっています。長さが短く、幅が広くなっているようです。安彦氏の設定画に近いバランスだと思います。シールドは可動部に自由度の高いアームが設けられていて、劇中のようにシールドを背中側に回した状態にもできますよ!

肩ブロックの装甲は、MGグフのようなパーツ分割ですが、内側がスカスカのグフと違い、内側のフタのパーツが付いています。

時間の都合で、右腕だけ組み立てました。

脚に移ります。足首は足の甲とアキレス腱にそれぞれ可動式のシリンダーが設けられています。さらにつま先が独立可動、ザクの足首の可動範囲を狭くする原因の足の甲ブロックも大きく可動します。足首自体はかなり小さく、1.0やF2はおろか、HGUCゲルググよりも小さいです(!)HGUCザクより一回り大きいぐらいです。個人的には非常に好みのバランスです。ヒザ下重量が軽そうで軽快に走りそう…(笑)。

足首関節は従来のガンプラとは全く違う雰囲気です。文章では表しにくいのが残念ですが、グニッとひねることも可能な軸可動の構造です。従来のボールジョイントによる可動とは充実感が違います。組んでみて「これ設計した人、天才や~!!」と感動しましたよ! パーツの形状からして違うんです!

太ももからスネの可動は派手さはありませんが、ヒザの可動範囲は正座こそ無理なもののザクとしては最強クラスです。ヒザにはF2のようなシリンダーギミックはありません。股関節はボールジョイントではなく2軸式の可動です。股関節軸は太ももの前寄りに設けられた「MG F91」方式です。このキット唯一の不安要素かも…。

太もも内部裏側のプロペラント・タンク(?)は、組み立て後も取り外し可能のようです。キットのバリエーション展開がやりやすそうな構造ですねぇ。

脚で特筆すべき点は、装甲を付けても可動範囲がフレーム状態とほとんど変わらない点です。ヒザを曲げた時のなだらかなラインとか、脚全体の一体感なんか、見ていて気持ちよくなってきますよ!

さて、片脚を組んだ時点でタイムアップになったので、今回のレポートはここまでです。全体的なプロポーションは、HGUCザク開発時にカトキ氏によって描かれた開発画稿のプロポーションに近い感じで、やや頭が大きくアレンジされています。腰スカートもちょっと短めかも…。

武器パーツはスライド金型による一体成型を多用した構造で、いわゆる「モナカ割り」の部分は皆無に等しいです。進化したMGにふさわしい構造です。パーティングラインも極薄ですよ~!

実に組んでいて楽しいキットです。こんなに製作中にウハウハうれしくなるキットって今まで無かったかも(笑)。しかも組み立てに難しい所は(筆者の知る範囲では)無く、むしろ楽な部類に入ると思います。こんなスゴい内容のキットが3000円台で手に入るなんて…! これからはこのザクのようなキットがMGのスタンダードになっていくとうれしいですねぇ。

早く発売される月末にならないかなぁ…♪ 自分のキットを買って作るのが待ち遠しいオッサンでした。