みるみるの会に参加させていただいての感想

2016/02/13

津室和彦(山口県・小学校教員)

今年も,飛び入りでファシリテーターをさせてもらいました。美術館で,しかもトークを前提に工夫して展示された作品群を見ながらのトーク,大変勉強になりました。

そして,トークの後,すぐにみるみるの会の皆さんが行うふり返り。これが大変に深く,面白い。メンバー全員がファシリテーターとしての経験を積んでおられるからこそ,実感のこもった,考えさせられる話し合いになるのでしょう。厳しくも温かい意見や代案が飛び交う話し合いは,必ず次回のファシリテーションに生きると確信しました。こんなすばらしい話し合いにも混ぜていただけたこと,本当に感謝しています。ありがとうございました。

さて,今期グラントワでの第1回目と今回のトークで感じたよさと,私自身の反省を以下に常体でまとめて記します。

よさ①

実物なので,近寄ったり離れたり,鑑賞者自身が好きに動きを選べる。スクリーンに映像として提示する場合と違い,鑑賞者ひとりひとりに自由がある。動けるので話し手と聞き手の位置関係が微妙に変化するのも,コミュニケーションをとるうえで,よい方向に働く。

よさ②

ユニット展示してある関連作品と並んだ状態で時には比べたり結びつけたりしながらみることができる。単体でトークするよりも,思考が広がったり深まったりすることが多い。

よさ③

もちろん,本物作品を五感で感じ取りながら考えられること。参加者のモチベーションが違う。

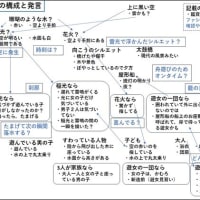

反省①

アイスブレイクに時間がかかった。特に,しっかり「みて かんがえて はなして きく」という基本ルールの確認をし,この場に集まったみんなで絵の意味をみつけて行こうという「めあて」の明示を怠ったことがまずかった。中学生の集団は,対話型鑑賞について経験があるだろうという思いこみで端折ってしまったのと,全体の時間枠がわかっていなかったため,焦ってしまった。基本は守るべきだった。

反省②

緊張がとれず,自主的に挙手・発言できない参加者に対して,指名も含めて発言しやすい状況を作り出すべきだった。発言しづらい雰囲気を感じ取ったならば,こちらが選択肢を示し必ず挙手するなど体を動かせる場をつくるべきだった。体を動かすことで,緊張もほぐれ,発言しやすくなっただろう。

反省③

「マネキンと生身の人間と両方がいる」という発言について,明確に根拠を話すようしつこく促すべきだった。一見しただけでは判断がつきかね,参加者に迷いや驚きが生じるよい発言だったので,それを手がかりに思考を深められる場面だった。後に出てきた「本物の毛でできた毛髪とプラスチックの作り物の頭がある」のような発言につながる可能性があったと思う。

反省④

みるみるメンバーの助け船的発言「不安感や不安定感」については,子どもたちが感じ取りにくいようだった。子どもたちからこのような発言を引き出すには,どうすればよかったのか考えさせられる。表情に乏しくしかも作り物っぽいマネキン特有の雰囲気や,さらには生身ではなく敢えてマネキンを用いた意図などに気づいて行けるような支援が必要だったのかもしれない。このことは,反省③ともつながる。

見ず知らずのメンバーでトークをする良さを引き出すには,ファシリテーターも瞬時に状況や雰囲気を察知し,柔軟かつ瞬時に状況や雰囲気を判断し,次の一手を打っていかなければなりません。この緊張感あふれるライブな感覚は,美術館での一期一会ならではです。担任しているクラスで行うトークとは,また違う醍醐味がありました。