経済大国となった日本の前に「追いつき追い越せ」と見上げ続けるモデルはなくなった、といわれた。しかし、現実には市場原理という古典的な弱肉強食モデルが米国からの圧力とともに浸透し、その圧力に抗するだけの思想的な基盤もなく、時が過ぎていく。

日本は、何処へ向かおうとしているのだろうか いろひらてつろう

日本は、もうアメリカ合衆国の51番目の「州」になってしまったのだろうか。

小泉構造改革の「官から民」へのワンフレーズ・ポリティクスによって、国民の共有財産である医療制度が市場原理で切り刻まれる状況がいよいよ顕在化してきた。

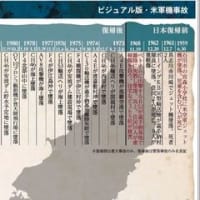

その源流は、1989年7月に始まった「日米構造協議」、正確には米国が「イニシアティブ(主導権)」を行使する会議で「日本市場の閉鎖性」を打ち破るとして突きつけてきた「公共投資の増額(10年で430兆円、のちに630兆円に日本みずから計画変更)」「大規模店舗法の見直し」「独占禁止法の強化」などを諾々と呑んできたことにある。

貿易と財政、双子の赤字に悩んでいた米国が、日本の経済構造を変えて利を得ようと考えるのはひとつの戦略であろう。問題は、その圧力に呼応して公共投資を無定見に拡大させてバブルを招き、未だに800兆円もの財政赤字を抱える国にしながら一向に総括、反省、再構築を示そうとしない日本の「政官財」にある。

米国からの要求は90年代半ばから「年次改革要望書」として具体化し、郵政、通信そして医療、保険へとエスカレートしてきた。

小泉政権に極めて近い宮内義彦オリックス会長は、米国と縁が深く、「市場原理主義者」と呼ばれている。経営者の「解雇する自由」を説き、「社会はひと握りのエリートが動かせばいい」「田舎に住めなくなったら都会にくればいい」「市場競争は優れた者が消費者に支持され、劣った者が消えていく当たり前の『優勝劣敗』の社会だ」とも言っている。宮内氏率いるオリックスが村上ファンドの大スポンサーだったことは改めて触れるまでもないだろう。

「お金を儲けて悪いんですか?」と、宮内氏の薫陶を受けたとされる村上氏は記者会見で言った。

お金儲けがいけないわけがない。誰しもお金がなければ生活に困る。生きていくにはお金は不可欠だ。しかし大企業の経営者や投資ファンドの主宰者が「金を儲けてどこが悪い」と居直った瞬間、彼らは人としての限界をさらけ出したことになる。

巨額のお金を動かすことは、ひとつの権力である。権力は、行使する「手段」と「目的」が問われる。手段と目的を顧みず、ひたすら利を求めるのは単にお金に使われている行為にすぎまい。手段と目的を吟味する根底には、どのような社会を築くかという想像力と哲理が求められるのである。

市場競争に任せた優勝劣敗が「当たり前」で「一部のエリートが動かす」社会とは、いったいどれほどの価値がある社会だろう。封建時代に逆戻りしたいのか。人間が歴史的にかち取ってきた「生存の自由」や「平等」「幸福の追求」「公共の福祉の実現」といったテーマは眼中にないらしい。平気でこういうことを言う人は、人間として「ものを考える」基本的な訓練がなされていないのではないか。哲学、古い言葉でいえば経綸がないのである。

国の行く末を考え、社会を安定的に長らえるために利益を還元しようとする財界人が消えて久しい。外交においては、もはや米国の期待以上に「よく思われたい」と気を使い、動き回っている。日本は米国の属州になってしまったのだろうか。

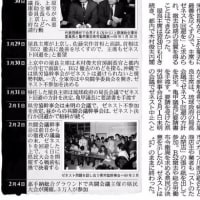

この7月からの診療報酬改定で療養病床の削減、老健施設などへの転換がいよいよ現実に動き出した。医療と介護併せて38万床の療養病床を今後6年間で15万床まで減らす。削減される23万床は、老健やケアハウス、有料老人ホーム、在宅へ転換するのだと厚労省は打ち上げている。しかし、削減するにしても「受け皿がまったくできていない」「公的医療給付の削減を最優先にした拙速案」「介護保険施設の医療体制がまったくできていない状況で転換したら医療事故が多発する」「姥捨て政策」などなど次から次へと批判が湧き起こり、厚労省も「一緒に考えましょう」と言いはじめた。

それが「地域ケア構想のモデルプラン」である。以下、7月14日付け「官庁速報」から引用する。

『厚生労働省は、療養病床の転換計画などを盛り込んで各都道府県が策定する「地域ケア整備構想」について、全国の6都道府県と2政令都市を選び、構想の骨格となるモデルプランをそれぞれ今冬までに作成する方針を決めた。(中略)このため各都道府県は来夏までに①療養病床再編を踏まえた地域ケア体制の基本的な考え方、②新たな受け入れ施設となる老人保健施設などへの転換プラン、③将来的な高齢化や独居世帯の増加を踏まえた施設、在宅の介護サービス利用見込み―などを盛り込んだ地域ケア整備構想を策定することになっている。モデルプランは同構想の参考となる内容とする』

おそらく、大病院は、このモデルプランで、さらに医療と福祉を複合化させた形への制度転換を求めるだろう。施設基準やマンパワーの配分の見直しを迫るに違いない。だが、「社会的入院を減らす」大義名分が、「公的医療給付の削減」という財政論にしか置き換えられない現状では、高齢者患者の自己負担は増える一方になるだろう。施設に入れる老人と、入れず家族の支えも失う老人へと、厳然と分かれてしまう怖れがある。

そして医療サービスが公的保険で支えられなくなるのと引き換えに民間の、とりわけ外資系の保険会社のパイはどんどん拡大していく。一説には民間保険会社は、医療分野の市場規模を百兆円と試算して進軍ラッパを高らかに鳴り響かせているという。

経済大国となった日本の前に「追いつき追い越せ」と見上げ続けるモデルはなくなった、といわれた。しかし、現実には市場原理という古典的な弱肉強食モデルが米国からの圧力とともに浸透し、その圧力に抗するだけの思想的な基盤もなく、時が過ぎていく。

日本の軸はどこにあるのか。

何処へ向かおうとしているのだろうか。

(長野県佐久総合病院内科医師・南佐久郡南相木村国保直営診療所長 色平哲郎)

日本は、何処へ向かおうとしているのだろうか いろひらてつろう

日本は、もうアメリカ合衆国の51番目の「州」になってしまったのだろうか。

小泉構造改革の「官から民」へのワンフレーズ・ポリティクスによって、国民の共有財産である医療制度が市場原理で切り刻まれる状況がいよいよ顕在化してきた。

その源流は、1989年7月に始まった「日米構造協議」、正確には米国が「イニシアティブ(主導権)」を行使する会議で「日本市場の閉鎖性」を打ち破るとして突きつけてきた「公共投資の増額(10年で430兆円、のちに630兆円に日本みずから計画変更)」「大規模店舗法の見直し」「独占禁止法の強化」などを諾々と呑んできたことにある。

貿易と財政、双子の赤字に悩んでいた米国が、日本の経済構造を変えて利を得ようと考えるのはひとつの戦略であろう。問題は、その圧力に呼応して公共投資を無定見に拡大させてバブルを招き、未だに800兆円もの財政赤字を抱える国にしながら一向に総括、反省、再構築を示そうとしない日本の「政官財」にある。

米国からの要求は90年代半ばから「年次改革要望書」として具体化し、郵政、通信そして医療、保険へとエスカレートしてきた。

小泉政権に極めて近い宮内義彦オリックス会長は、米国と縁が深く、「市場原理主義者」と呼ばれている。経営者の「解雇する自由」を説き、「社会はひと握りのエリートが動かせばいい」「田舎に住めなくなったら都会にくればいい」「市場競争は優れた者が消費者に支持され、劣った者が消えていく当たり前の『優勝劣敗』の社会だ」とも言っている。宮内氏率いるオリックスが村上ファンドの大スポンサーだったことは改めて触れるまでもないだろう。

「お金を儲けて悪いんですか?」と、宮内氏の薫陶を受けたとされる村上氏は記者会見で言った。

お金儲けがいけないわけがない。誰しもお金がなければ生活に困る。生きていくにはお金は不可欠だ。しかし大企業の経営者や投資ファンドの主宰者が「金を儲けてどこが悪い」と居直った瞬間、彼らは人としての限界をさらけ出したことになる。

巨額のお金を動かすことは、ひとつの権力である。権力は、行使する「手段」と「目的」が問われる。手段と目的を顧みず、ひたすら利を求めるのは単にお金に使われている行為にすぎまい。手段と目的を吟味する根底には、どのような社会を築くかという想像力と哲理が求められるのである。

市場競争に任せた優勝劣敗が「当たり前」で「一部のエリートが動かす」社会とは、いったいどれほどの価値がある社会だろう。封建時代に逆戻りしたいのか。人間が歴史的にかち取ってきた「生存の自由」や「平等」「幸福の追求」「公共の福祉の実現」といったテーマは眼中にないらしい。平気でこういうことを言う人は、人間として「ものを考える」基本的な訓練がなされていないのではないか。哲学、古い言葉でいえば経綸がないのである。

国の行く末を考え、社会を安定的に長らえるために利益を還元しようとする財界人が消えて久しい。外交においては、もはや米国の期待以上に「よく思われたい」と気を使い、動き回っている。日本は米国の属州になってしまったのだろうか。

この7月からの診療報酬改定で療養病床の削減、老健施設などへの転換がいよいよ現実に動き出した。医療と介護併せて38万床の療養病床を今後6年間で15万床まで減らす。削減される23万床は、老健やケアハウス、有料老人ホーム、在宅へ転換するのだと厚労省は打ち上げている。しかし、削減するにしても「受け皿がまったくできていない」「公的医療給付の削減を最優先にした拙速案」「介護保険施設の医療体制がまったくできていない状況で転換したら医療事故が多発する」「姥捨て政策」などなど次から次へと批判が湧き起こり、厚労省も「一緒に考えましょう」と言いはじめた。

それが「地域ケア構想のモデルプラン」である。以下、7月14日付け「官庁速報」から引用する。

『厚生労働省は、療養病床の転換計画などを盛り込んで各都道府県が策定する「地域ケア整備構想」について、全国の6都道府県と2政令都市を選び、構想の骨格となるモデルプランをそれぞれ今冬までに作成する方針を決めた。(中略)このため各都道府県は来夏までに①療養病床再編を踏まえた地域ケア体制の基本的な考え方、②新たな受け入れ施設となる老人保健施設などへの転換プラン、③将来的な高齢化や独居世帯の増加を踏まえた施設、在宅の介護サービス利用見込み―などを盛り込んだ地域ケア整備構想を策定することになっている。モデルプランは同構想の参考となる内容とする』

おそらく、大病院は、このモデルプランで、さらに医療と福祉を複合化させた形への制度転換を求めるだろう。施設基準やマンパワーの配分の見直しを迫るに違いない。だが、「社会的入院を減らす」大義名分が、「公的医療給付の削減」という財政論にしか置き換えられない現状では、高齢者患者の自己負担は増える一方になるだろう。施設に入れる老人と、入れず家族の支えも失う老人へと、厳然と分かれてしまう怖れがある。

そして医療サービスが公的保険で支えられなくなるのと引き換えに民間の、とりわけ外資系の保険会社のパイはどんどん拡大していく。一説には民間保険会社は、医療分野の市場規模を百兆円と試算して進軍ラッパを高らかに鳴り響かせているという。

経済大国となった日本の前に「追いつき追い越せ」と見上げ続けるモデルはなくなった、といわれた。しかし、現実には市場原理という古典的な弱肉強食モデルが米国からの圧力とともに浸透し、その圧力に抗するだけの思想的な基盤もなく、時が過ぎていく。

日本の軸はどこにあるのか。

何処へ向かおうとしているのだろうか。

(長野県佐久総合病院内科医師・南佐久郡南相木村国保直営診療所長 色平哲郎)