2011年9月11日(日) 死の町

先日8日に、野田新総理が、福島第一原発や周辺を視察した時に、原発事故担当の細野大臣のほか、鉢呂経産相も同行したのだが、鉢呂大臣は、視察後の問題発言が原因で、辞任した。発言の内容や、その時の状況など、事実関係は必ずしも明確ではないが、報道記事等によれば、概略は、以下のようだ。

① 視察翌日の、9日午前の記者会見で、鉢呂経産相は、視察した原発周辺地域について、説明する中で、「残念ながら周辺市町村の市街地は人っ子一人いない“死の町”だった」などと淡々と感想を語った、という。

この発言が、被災地等で大きな問題になったが、その後になって更に、以下の言動が明るみに出た。

② 鉢呂経産相は、8日午後11時過ぎごろ、福島第1原発視察を終え、防災服姿のまま東京・赤坂の議員宿舎に帰宅した際、記者団に非公式の取材に応じた、という。

10人程度の記者に取り囲まれた鉢呂氏は、視察について「ひどいと感じた」などと感想を述べた。その際、近くにいた毎日新聞記者に近寄って、防災服をすりつける仕草をし、「放射能をつけたぞ」などと言ったようで、「いろいろ回ったけど、除染をしないと始まらないな。除染をしっかりしないといけないと思った」などとも語ったという。

「死の町」や「放射能をつけたぞ」との発言や仕草が問題になり、その後、発言撤回などを、行ったものの、辞任せざるを得なくなったものだ。

今回の事件についての自分の感想を、以下に述べたい。

①の死の町発言について

氏の、死の町という表現は、びっくりする程のキツさではあるが、見たままの、率直な感想と思う。大なり小なり、誰しも心に抱く思いだろう。 でも、そこで終わってしまっているとすれば、そこに、氏の、野次馬的な、思いやりのない、冷酷な視線を感じざるを得ない。

若し、その言葉の後に続けて、

“不本意ながら避難せざるを得ず、各地で大変つらい生活を強いられている、住民の皆さんの事を思うと、堪らない気持ちだ。 何としてでも、以前の町の賑わいを取り戻さなくてはと、痛切に感じ、国としても、最大限の努力をしたい。”などとあったら、何の問題も無かったと思う。

今回の氏の発言で、キリスト教の聖書の、詩編23にある、以下の有名な一節が連想されたが、

“たといわれ死の影の谷をあゆむとも、わざわいをおそれじ

なんじ我と共にいませばなり”

死の影の谷とは、なんとも恐ろしい処だろうかと、思うとともに、神と共に居る希望があるのである。

氏の発言には、この希望が、全く見えないのだ。

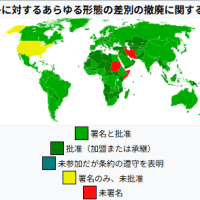

わが国では、過去に、原爆や、核実験による、「死の灰」が大問題になり、今回の原発事故でも、数度の水素爆発で、東日本中心に、放射性物質が飛散し、死の灰として恐れられた。

死の町という表現は、単に、人っ子一人いない、淋しい町というだけでなく、死の灰が沢山降下している町、という印象に繋がるのだ。氏は、そういう意味も込めて発言したのか、と勘繰りたくなる程だ。

経産相は、原発の設置や稼働、再稼働等に関する、重要な責任と権限を持っているだけに、他の大臣の発言と違い、極めて重いのだ。

②の発言について

①が明るみになった後で、実はこんなこともあった、と、②が、ばらされたようだ。発言内容以前のことだが、非公式の顔見知りの記者の取材に応じた受け答えだったようだが、記者とは、どんな場でも、常に特ダネを求めていて、決して気を許してはいけない、怖い存在だ、と言うことを、改めて世に示したようだ。

鉢呂氏は、初めて、白い防護服を来て、事故原発や規制区域まで行けたことが、余程、嬉しかったのだろうか。放射能をうつす、と言いながら、擦りつけるような仕草をした、と言うのが、事実とすれば、子供のように、はしゃいでいる風景に見える。

現在は、死の灰は殆ど飛散していないので、防護服の役目は、放射性物質の付着を防ぐよりも、環境からの放射線から、人体を守ることが主なのだが、原発関係大臣の一人として、余りの知識の無さと、稚拙な行動に、開いた口がふさがらない。

福島から転校した子供が、放射能がうつる、と周囲から敬遠された、というニュースが以前あったが、それを思い出した。放射能を、ウイルスのように捉えて敬遠する心境だ。 今回の氏のパフォーマンスが、子供たちの中に、放射能ごっこ、などといういじめが、流行る切っ掛け、にならなければ、と思う。

思っている事や感じた印象を大事にすることは重要なことだが、立場を弁え、周囲に配慮して、そのまま言っていい事と、言ってはいけない事とを区別することが、大人の分別だろうか。政治家の問題発言の例は多いが、最近では

2010年11月 柳田法相

国会答弁では、2つの事を覚えて居れば、法務大臣は勤まる

(当ブログ 観客へのサービス精神? 2010/11/22 参照)

2007年1月 柳澤厚労相

子供を産む機械っちゃなんだけども、一人頭で頑張ってもらうしかないな

等が思い浮かぶ。

状況によっては、気を許してしまい、ついつい、本音が出て仕舞うところが、面白いところでもある。