聖徳太子の母親

(pergal.jpg)

(himiko92.jpg)

(himiko22b.gif)

デンマンさん。。。どう言うわけで急に聖徳太子のお母さんを持ち出してきたのでござ~♪~ますか?

(kato3.gif)

ちょっと次のリストを見てください。。。

(liv20-07-06b.jpg)

■『拡大する』

■『聖徳太子のママ』

これはライブドアの僕の「徒然ブログ」の日本時間で7月6日の午後4時36分から午後10時2分までのアクセス者の記録です。。。赤枠で囲んだ箇所に注目して欲しい。。。

あらっ。。。7月6日の午後7時6分に『聖徳太子のママ』を読んだネット市民がいたのですわねぇ~。。。

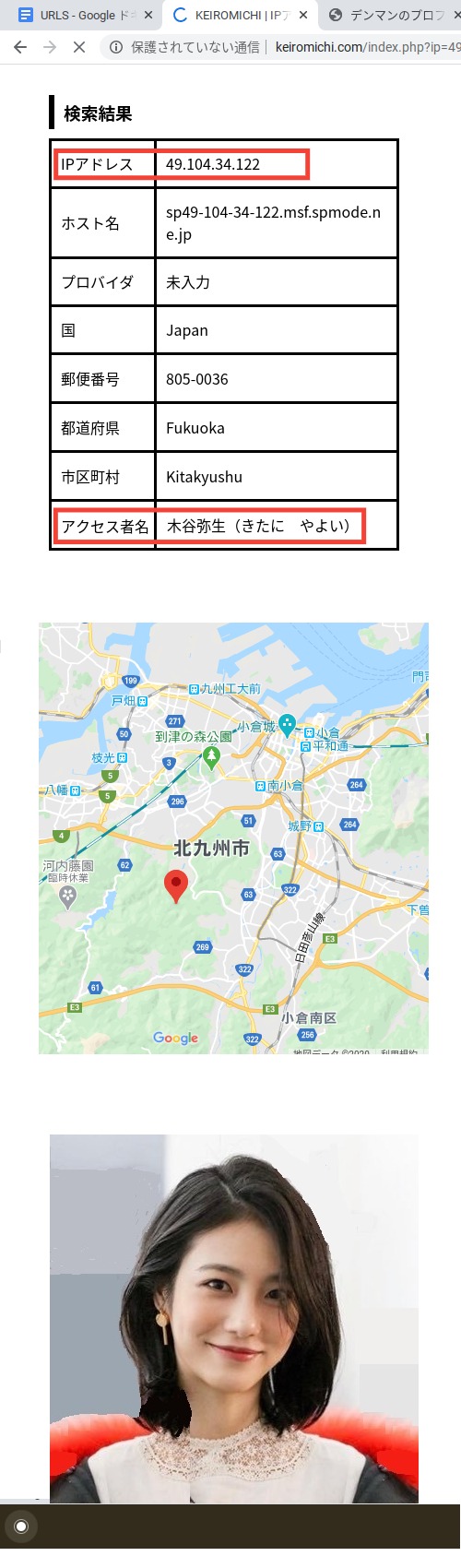

そうなのです。。。実は、北九州市に住んでいる木谷弥生(きたに やよい)さんが読んだのです。。。

IPアドレスを調べて弥生さんが読んだことを突き止めたのですか?

そうです。。。

(ip34122.jpg)

。。。で、弥生さんは北九州市で何をしているのでござ~ますか?

北九州市立大学で日本文化と日本史を勉強しているのですよ。。。

(kitaq2.png)

あらっ。。。それで日本史の研究テーマとして聖徳太子のママを調べていたのですか?

そういうことです。。。弥生さんは次のように検索して記事を見つけたのですよ。。。

(gog20-07-06.jpg)

■『拡大する』

■『現時点での検索結果』

■『聖徳太子のママ』

あらっ。。。聖徳太子のママ 徒然と入れて検索したのですわねぇ~。。。 弥生さんは「徒然ブログ」の常連さんなのでござ~ますか?

そうなのです。。。

でも。。。、でも。。。、「聖徳太子のママ」と入れたのは、偶然にしては出来すぎていると思いますわァ~。。。

あのねぇ~、弥生さんは『聖徳太子のママ』という記事のタイトルを僕のブログで目にしたことがあったのですよ。。。

そのタイトルを覚えていたのでござ~ますか?

そういうことです。。。

それで、弥生さんは何を調べたのですか?

だから、聖徳太子のママにはペルシャ人の血が流れているのだろうか?。。。時たまネットで見かける記事にそのようなことが書いてあった。。。それで、ずっとオツムの片隅で、そのことが気にかかっていたのですよ。。。

。。。で、どういうわけで急に調べようと思ったのでござ~ますか?

タームペーパーを書くのに、このテーマを選んだからです。。。

つまり、聖徳太子の母親の祖先にはペルシャ人が居た事をテーマにして調べ始めたのですか?

そういうことです。。。

。。。で、弥生さんは記事を読んで参考になるような情報をゲットしたのでござ~ますか?

もちろんです。。。卑弥子さんも読んでみてください。。。

聖徳太子のママの謎

当時ペルシャ人をハシ人と呼び、波斯人と書きました。

太子の個人教授の一人である覚袈(かくか)がペルシャ系の人ではないかという推測は、太子の母が穴穂部間人(あなほべのはしひと)と書かれている事と、大いに関係があります。

間人(はしひと)とは波斯人(はしひと)でペルシャ人のことではないか!と、いうわけです。

太子が赤い髪の毛をしていたという伝承があります。この伝承に真実が隠されているのではないか?

もしそうだとするなら、太子の母親がペルシャ人であるということも決して荒唐無稽な事ではありません。

(shotoku03.gif)

聖徳太子の父は用明天皇、母は蘇我稲目の孫娘です。

この稲目の父は高麗(こま)で、高句麗からやってきたのですが、実は

この人がペルシャのサカ族の出身だと言う研究家も居ます。

しかし、そんな遠いところにペルシャ人を持ってゆかなくてもよいのです。

私はその説よりも、むしろ穴穂部間人の母親、つまり小姉君(おあねぎみ)がペルシャ人の血を受け継いでいるのではないか、とみています。

もし当時、ペルシャ人が日本へやってきて、どの一族を頼りにするかといえば、当然、飛ぶ鳥を落とす勢いの蘇我氏の元を訪れたことでしょう。

その頃、渡来人を掌握していたのが蘇我氏だからです。

ペルシャ人の中には、蘇我氏との絆を確固なものにするために、蘇我稲目に娘を側室として差し出す親も現れたでしょう。

そのようにして穴穂部間人が生まれた、と考えるわけです。

小姉君の父はたしかに稲目なのですが、母親の出自について日本書紀は沈黙しています。

なぜ沈黙する必要があるのか?

その答えを出すには誰が日本書紀を書いたかが分かれば簡単です。

天武天皇の息子の舎人親王が編集長だったと言うように書かれていますが、彼はむしろ発行人であり、実際に編集に当たっていたのは藤原不比等です。

藤原氏は、元、中臣氏ということで、日本古来の氏族となっていますが、不比等のおじいさんの御食子(みけこ)は百済からやって来ました。

従って、自分たちが「よそ者」であるということを書きたくなっかたように、穴穂部間人の出自についても沈黙していたのです。

では、なぜ、不比等は自分の名前を編集長として書紀に書かなかったのか?

それには、これまた事情があります。

そのことについてはこのページ (『壬申の乱』は天智帝暗殺で始まった) で説明しています。

しかし、この説を採ると、飛び越えねばならないハードルがあります。

どういうことかというと、実は、小姉君の母親が物部氏出身と思える節があるのです。

というのは、当時の皇子・皇女は一定の年齢まで母方の実家で養育されるのが普通でした。

そして育った土地の名前をつける慣習がありました。

飛鳥で育った大王の娘なら飛鳥皇女と呼ばれるわけです。

すると穴穂部間人皇女の穴穂も地名に由来することになります。

大和周辺に穴穂の地名は河内と奈良の石上にあります。

皇女がどちらで育ったか分りませんが、どちらも物部氏の領地なのです。

つまり小姉君は蘇我稲目の娘であると同時に、物部氏の娘でもあったのです。

しかも穴穂部間人皇女は物部の土地で成長しました。

しかし、ご存知のように、仏教をめぐって蘇我氏と物部氏は対立し、それまでの史上最大の戦闘を繰り広げました。

したがって、このようなことがあり得るだろうかと、あなたは疑問に思うかもしれません。

ところが、それ以前、朝廷で権力を握っていた大伴氏を退けるため、蘇我氏と物部氏は手を握り合ったことがあります。

どういうことかというと、小姉君は、蘇我氏と物部氏が宮中で勢力を伸ばす方策として、互いに婚姻関係を結んでいた当時の産物ということになります。

「友情の証」として、蘇我稲目かあるいは彼の父親の高麗が自分の側室の中から美しいペルシャ人の娘を物部の氏の長者に与えたのでしょう。

このようなことは、この当時よくあることでした。

軽皇子(後の孝徳天皇)が小足姫(おたらしひめ)を中臣鎌足(藤原鎌足)に与えたのもこのような例です。

このことについては、このページ (藤原鎌足と軽皇子) で述べています。

そのお返しに、今度は、物部氏がペルシャ人の女性から生まれた娘を蘇我稲目の側室として与えたわけです。

その娘から生まれたのが小姉君だというわけです。

したがって、小姉君の体内にはペルシャ人の血が4分の1流れていたわけです。

彼女の娘が穴穂部間人皇女です。

確証があるわけではありませんが、これが事実とするならば、聖徳太子には、16分の1のペルシャ人の血が流れていたことになります。

太子が赤い髪の毛をしていたという伝承は、このことによって説明がつきます。

また、後に推古天皇を生む堅塩媛(きたしひめ)と小姉君の間の確執も、このことによっていっそう良く理解することができます。

つまり、この腹違いの姉妹は共に欽明天皇の後宮に入ります。

ところが、若くてきれいな小姉君へと天皇の愛は傾いてゆきます。

それも分かるような気がします。

エキゾチックなペルシャ人の血を引いている小姉君は、天皇の目には、さぞかし魅惑的に映ったことでしょう。

しかし、堅塩媛(きたしひめ)にしてみれば我慢のならないことです。

このようなことを身近に見て来た娘の豊御食炊屋姫(とよみけかしきやひめ)も、当然、この混血児の叔母のことを良く思うはずがありません。

母親からずいぶんとグチをきかされたことでしょう。

この豊御食炊屋姫が推古帝です。

推古天皇は、後年、この小姉君の血を引き継いでいる皇子(聖徳太子も含めて)が天皇になることを極力避けようとしています。

推古帝の身になってみると、2重の意味でこのような皇子を排除したかったでしょう。

先ず「よそ者」の血が流れているということ。

しかも、この混血児の叔母のために、自分の母親がつらい目にあってきたということ。

このように考えてゆくと、つまり小姉君にペルシャ人の血が流れているとすれば、このあたりの事情が非常にすっきりと説明できます。

しかし、これだけに止まりません。

なぜ、聖徳太子は厩戸王子と呼ばれたのか?

母親の穴穂部間人皇女が宮中を見回るうちに、馬屋の前で産気づき、そこで出産したからという逸話が日本書紀などに見られます。

これはキリストの生誕を彷佛とさせます。

しかし、納得ゆくような説明が見当たりません。

ここで、聖徳太子の母親にペルシャ人の血が混じっていたこと、また彼女の回りにペルシャ人を含めて、多くの渡来人が居たことを考えると、このことも、非常にうまく説明がつきます。

では、次のページでもっと詳しくこのことを見て行こうと思います。

『聖徳太子の個人教授にはペルシャ人がいた』より

(2003年8月3日)

なるほど。。。デンマンさんの説では聖徳太子のお母様のお名前の“穴穂”は地名から取ったと言うのですわね。

そうです。。。当時、そのように皇子や皇女は一定の年齢まで母方の実家で養育されるのが普通だった。 そして育った土地の名前をつける慣習があったのですよ。

つうことは。。。“穴穂(あなほ)”を“うつほ”という齋藤さんの説は、こじつけだとデンマンさんはおっしゃるのでござ~♪~ますか?

Beaverland Net Form Processor

From: hideosaitou71@***.*****.or.jp

To: barclay1720@aol.com

Date:Sun, Mar 4, 2012 8:01 pm.

MESSAGE SENT THROUGH YOUR WEBSITE

This form was submitted:

Mar 04 2012 / 20:01:10

userid = barclay1720

FreeCity = oldhist-persia2-good

Your_Name = 齋藤 英夫

Your_Email_Address:

hideosaitou71@***.*****.or.jp

Comments :

楽しく読ませていただきました。

ペルシャのことを波斯国と中国で呼ばれたことですが、同じ国名が「うつぼ物語」のなかにでてきますが聖徳太子の母の名が「穴穂」が冠されていますので、穴穂で「うつほ」と著者の源順は充てていると考えています。

これを、引継いで紫式部が源氏物語を書いたと思います。

うつほ物語の中では波斯国の琴が中心に書かれていて「仏教」に掛けられています。

ここを抑えて読まなければ、聖徳太子のことや、うつほ物語、源氏物語も正しい翻訳さえ怪しいものとなってしまいます。

Thank you for using Bravenet Email Form Processing!

いや。。。齋藤さんの説がこじつけだと言うつもりはありません。 そのような考え方も面白いと思いますよ。

(utsuho2.jpg)

俊蔭の娘は、太政大臣の子息(藤原兼雅)との間に

子をもうけたが、貧しさをかこち、

北山の森の木の空洞 - うつほで子(藤原仲忠)を

育てながら秘琴の技を教えた。

空洞 - うつほ と“穴穂(あなほ)”の「穴」は「中が空っぽ」という意味で共通しますからね。 だから、“穴穂”を「うつほ」と読ませても不思議ではない。

じゃあ、『うつほ物語』の作者も、そう考えたのでござ~♪~ますか?

いや。。。『うつほ物語』がマジで聖徳太子のお母さんと関係ある話であれば『宇津保物語』としないで『穴穂物語』としたでしょうね。 でも、実際には『うつほ物語』と聖徳太子のお母さんは関係ありません。

つまり、齋藤さんのコメントは見当違いだとデンマンさんはおっしゃるのでござ~♪~ますか?

いや。。。全くの見当違いでもありません。 遣唐使清原俊蔭(としかげ)は渡唐の途中で難破のため波斯国(ペルシア)へ漂着するのですよ。 唐でもなく、琉球でもなく、お隣の高麗でもなく、ましてや呂宋(ルソン)や越南(ベトナム)でもない。

作者は、どうして波斯国(ペルシア)をえらんだのでござ~♪~ましょうか?

要するに、当時でも遣唐使清原俊蔭(としかげ)が渡唐の途中で難破のため波斯国(ペルシア)へ漂着したとしても荒唐無稽な話ではない程にペルシャ人がけっこうたくさん京都に住んでいたという証拠ですよ。

つまり、波斯国(ペルシア)は遠い国かもしれないけれど、ペルシャ人は身近にも居たということでござ~♪~ますか?

その通りですよ。 『竹取物語』には伝奇的性格が強い。 それと比べれば、『うつほ物語』は当時の“世話物語(現実的物語)”ですよ。 そのような現実的な話の中にペルシャが出てくるということ自体、ペルシャ人が当時、身近に居たという証拠だと僕は思いますね。 だから、聖徳太子のお母さんにペルシャ人の血が流れていたとしても不思議なことではないのですよ。

初出: 2020年7月16日

(laugh16.gif)

【卑弥子の独り言】

(himiko22.gif)

ですってぇ~。。。

あなたは聖徳太子のお母さんにペルシャ人の血が流れていると思いますか?

ええっ。。。「そんな昔のことは、誰にもわからないのだよ! そんな事をいつまでも言ってないで、他にもっと面白い話をしろ!」

そんな事を おっしゃらないでくださいましなァ~。。。

じゃあ、あなたにも興味がある話題を。。。

どうして小百合さんが「軽井沢タリアセン夫人」と呼ばれるのか?

あなたは ご存知でござ~♪~ますかァ?

実は簡単な事なのですわよう。

小百合さんは軽井沢に別荘を持ったのですわ。

小さな頃から軽井沢に住むことが夢だったのですってぇ~。。。

分からない事ではござ~ませんわァ。

そもそも小百合さんが軽井沢に興味を持ったのは、朝吹登水子のエッセーなどを読んだことがきっかけだったとか。。。

現在、朝吹登水子の山荘、睡鳩荘(すいきゅうそう)は軽井沢タリアセンに移築されて公開されています。

(suikyu9.jpg)

それで、小百合さんは軽井沢タリアセンを訪れては睡鳩荘に足を運んで少女の頃の事を思い出すのが楽しみなんですってよ。

そういう訳で、デンマンさんが小百合さんのことを「軽井沢タリアセン夫人」と呼ぶようになったのですわ。

軽井沢・雲場池の紅葉

軽井沢のイルミネーション

秋の旧軽井沢銀座ぶらり散歩

とにかく、明日もデンマンさんが興味深い記事を書くと思いますわ。

だから、あなたも、お暇なら、また読みに戻ってきてくださいまし。

じゃあねぇ~~。

(hand.gif)

メチャ面白い、

ためになる関連記事

(linger65.gif)

■ 『ちょっと変わった 新しい古代日本史』

■ 『面白くて楽しいレンゲ物語』

(house22.jpg)

■ 『カナダのバーナビーと軽井沢に

別荘を持つことを夢見る小百合さんの物語』

(30june.jpg)

■ 『センスあるランジェリー』

(surfing9.gif)

(sayuri5.gif)

ところで、平成の紫式部こと、卑弥子さんは見かけによらず、京都の女子大学で腐女子に「日本文化と源氏物語」を講義している橘卑弥子・准教授という肩書きを持っています。

卑弥子さんの面白い話をもっと読みたい人は

下のリンクをクリックして読んでみてくださいね。

(miya08.jpg)

■『なぜ蝦夷なの?』

■『プリキュアとヒトラー』

■『戦争絶対反対よね』

■『怨霊の歴史』

■『色欲@歴史』

■『紫式部と敗戦』

■『ラピスラズリと源氏物語』

(annasalleh.jpg)

■『性と愛@古代史』

■『仙台を離れて』

■『美人とブス@大奥』

■『絵の中のウソ』

■『阿倍仲麻呂@ベトナム』

■『バイクガール』

■『六条御息所』

■『卑弥子さんの大学』

■『元寇と捕虜』

■『マキアベリにビックリ』

■『痴漢が心配』

■『びた一文』

■『卑弥子@ブカレスト』

■『エロい源氏を探して』

■『ラピスラズリの舟形杯』

■『平成の紫式部』

■『隠元豆と国性爺合戦』

■『おばさんと呼ばれて』

(zurose2.jpg)

■『女帝の平和』

■『アタマにくる一言』

■『悪女レオタード@昌原市』

■『スウィートビーン』

■『ガチで浦島太郎やし』

■『ご苦労さま』

■『デンマンのはなし』

■『卑弥呼の墓』

■『室生犀星と人間学』

■『松平春嶽ダントツ』

■『英語は3語で伝わる』

■『くだらない物』

■『漢字で体操』

■『面白い漢字テスト』

(hama10.jpg)

■『日本のエロい文化』

■『女のオナラ』

■『紫式部と宮本武蔵』

■『頼朝の死の謎』

■『パンツと戦争』

■『海外美女 新着記事』

■『日本語を作った男』

■『江戸の敵を長崎で』

■『芸術は尻だ』

■『尻の芸術』

■『左翼的な下着』

■『エロい源氏』

■『ネット市民は見ている』

(costa04b.jpg)

■『朝妻船』

■『阿修羅を探して』

■『羅漢と良寛』

■『源氏エロ』

■『元寇船』

■『ハマガソ』

■『歴史ロマン@バンコク』

■『平安のキス』

■『大久保独裁政権』

■『愛情ゲットの呪術』

■『源氏物語とおばさん』

■『たこつぼ探し』

■『光源氏の弟』

■『勝負服』

■『大伴家持の野心』

■『そこが天才の偉いとこか?』

■『生パンツカテゴリー』

■『大衆文学』

■『車中も亦臭し』

(godiva05.jpg)

(byebye.gif)