ポーツマス条約 (ポーツマスじょうやく)

英語: Portsmouth Treaty, Treaty of Portsmouth, Portsmouth Peace Treaty

アメリカ合衆国大統領セオドア・ルーズベルトの斡旋によって日本とロシア帝国との間で結ばれた日露戦争の講和条約。日露講和条約とも称する。1905年(明治38年)9月4日(日本時間では9月5日15時47分)、アメリカ東部の港湾都市ポーツマス近郊のポーツマス海軍造船所において、日本全権小村寿太郎(外務大臣)とロシア全権セルゲイ・Y・ウィッテの間で調印された。

また、条約内容を交渉した会議(同年8月10日-)のことをポーツマス会議、 日露講和会議、ポーツマス講和会議などと呼ぶ。

日露戦争において終始優勢を保っていた日本は、日本海海戦戦勝後の1905年(明治38年)6月、これ以上の戦争継続が国力の面で限界であったことから、当時英仏列強に肩を並べるまでに成長し国際的権威を高めようとしていたアメリカ合衆国に対し「中立の友誼的斡旋」(外交文書)を申し入れた。米国に斡旋を依頼したのは、陸奥国一関藩(岩手県)出身の日本の駐米公使高平小五郎であり、以後、和平交渉の動きが加速化した[1]。

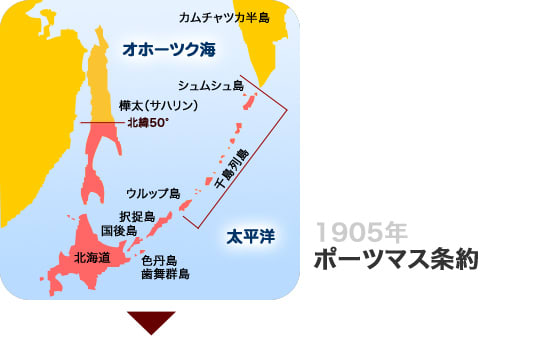

講和会議は、1905年8月に開かれた。当初ロシアは強硬姿勢を貫き「たかだか小さな戦闘において敗れただけであり、ロシアは負けてはいない。まだまだ継戦も辞さない」と主張していたため、交渉は暗礁に乗り上げていたが、日本としてはこれ以上の戦争の継続は不可能であると判断しており、またこの調停を成功させたい米国はロシアに働きかけることで事態の収拾をはかった。結局、ロシアは満州および朝鮮からは撤兵し、日本に樺太の南部を割譲するものの、戦争賠償金には一切応じないというロシア側の最低条件で交渉は締結した。半面、日本は困難な外交的取引を通じて辛うじて勝者としての体面を勝ち取った。

この条約によって、日本は、満州南部の鉄道及び領地の租借権、大韓帝国に対する排他的指導権などを獲得したものの、軍事費として投じてきた国家予算一年分の約4倍にあたる20億円を埋め合わせるための戦争賠償金を獲得することができなかった。そのため、締結直後、戦時中に増税による耐乏生活を強いられてきた国民によって日比谷焼打事件などの暴動が起こった。

交渉に至るまで

1905年3月、日本軍はロシア軍を破って奉天(現在の瀋陽)を占領したものの、戦闘能力はすでに限界を超え、武器・弾薬の調達の目途も立たなくなっていた。一方のロシアでは同年1月の血の日曜日事件などにみられる国内情勢の混乱とロシア第一革命の広がり、さらにロシア軍のあいつぐ敗北とそれにともなう弱体化、日本の強大化に対する列強の怖れなどもあって、日露講和を求める国際世論が強まっていた[1]。

1905年5月27日から28日にかけての日本海海戦での完全勝利は、日本にとって講和への絶好の機会となった。5月31日、小村壽太郎外務大臣は、高平小五郎駐米公使[注釈 1]にあてて訓電を発し、中立国アメリカのセオドア・ルーズベルト大統領に「直接かつ全然一己の発意により」日露両国間の講和を斡旋するよう求め、命を受けた高平は翌日「中立の友誼的斡旋」を大統領に申し入れた[2]。

米大統領の仲介を得た高平は、小村外相に対し、ポーツマスは合衆国政府の直轄地で近郊にポーツマス海軍造船所があり、宿舎となるホテルもあって、日露両国の全権委員は互いに離れて起居できることを伝えている[1]。

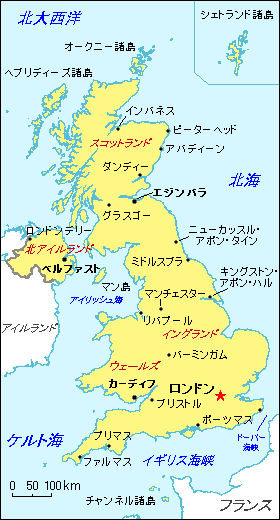

パリ(ロシア案)、芝罘またはワシントンD.C.(日本の当初案)、ハーグ(米英案)を押さえての開催地決定であった[1]。ポーツマスは、ニューヨークの北方約400キロメートル地点に立地し、軍港であると同時に別荘の建ち並ぶ閑静な避暑地でもあり、警備がきわめて容易なことから公式会場に選定されたのである[3]。

また、米国内の開催には、セオドア・ルーズベルトの「日本にとって予の努力が最も利益になるというのなら、いかなる時にでもその労を執る」(外交文書)という発言に象徴される親日的な性格[注釈 2]に加え、講和の調停工作を利用し、米国をして国際社会の主役たらしめ、従来ロシアの強い影響下にあった東アジアにおいて、日・米もふくんだ勢力均衡の実現をはかるという思惑があった[1]。

中国の門戸開放を願うアメリカとしては、日本とロシアのいずれかが圧倒的な勝利を収めて満州を独占することは避けなければならなかったのであり、このアメリカの立場と、国内の革命運動抑圧のため戦争終結を望むロシア、戦力の限界点を超えて勝利を確実にしたい日本のそれぞれの希望が一致したのである[4]。ドイツ・フランス両国からも、「ロシアの内訌がフランス革命の時のように隣国に容易ならざる影響を及ぼす虞がある」(外交文書)として講和が打診されていた。ルーズベルトの仲介はこれを踏まえたものであったが、その背景には、米国がその長期戦略において、従来「モンロー主義」と称されてきた伝統的な孤立主義からの脱却を図ろうとする思潮の変化があった[1]。

ルーズベルト大統領は、駐露アメリカ大使のジョージ・マイヤーにロシア皇帝への説得を命じたあと、1905年6月9日、日露両国に対し、講和交渉の開催を正式に提案した。この提案を受諾したのは、日本が提案のあった翌日の6月10日、ロシアが6月12日であった[2]。なお、ルーズベルトは交渉を有利に進めるために日本は樺太(サハリン)に軍を派遣して同地を占領すべきだと意見を示唆している[2][注釈 3]。

日本の国内において、首相桂太郎が日本の全権代表として最初に打診したのは、外相小村壽太郎ではなく元老伊藤博文であった。桂政権(第1次桂内閣)は、講和条件が日本国民に受け入れがたいものになることを当初から予見し、それまで4度首相を務めた伊藤であれば国民の不満を和らげることができるのではないかと期待したのである[5]。伊藤ははじめは引き受けてもよいという姿勢を示したのに対し、彼の側近は、戦勝の栄誉は桂がにない、講和によって生じる国民の反感を伊藤が一手に引き受けるのは馬鹿げているとして猛反対し、最終的には伊藤も全権大使への就任を辞退した[5][注釈 4]。

結局、日向国飫肥藩(宮崎県)の下級藩士出身で、第1次桂内閣(1901年-1906年)の外務大臣として日英同盟の締結に功のあった小村壽太郎が全権代表に選ばれた。小村は、身長150センチメートルに満たぬ小男で、当時50歳になる直前であった[6]。伊藤博文もまた交渉の容易でないことをよく知っており、小村に対しては「君の帰朝の時には、他人はどうあろうとも、吾輩だけは必ず出迎えにゆく」と語り、励ましている[7]。

<>絵画

ロシア全権セルゲイ・ウィッテ(イリヤ・レーピン画)

対するロシア全権代表セルゲイ・ウィッテ(元蔵相)は、当時56歳で身長180センチメートルを越す大男であった[6]。戦前は財政事情等から日露開戦に反対していたものの、かれの和平論は対日強硬派により退けられ、戦争中はロシア帝国の政権中枢より遠ざけられていた。ロシア国内では、全権としてウィッテが最適任であることは衆目の一致するところであったが、皇帝ニコライ2世は彼を好まなかった[7]。ウラジーミル・ラムスドルフロシア外相は駐仏大使ネリドフを推薦したがネリドフはこれを辞退し、ムラビヨフ駐伊大使も引き受けなかったので、結局ウィッテが登用された[7]。ウィッテは、皇帝より「一にぎりの土地も、一ルーブルの金も日本に与えてはいけない」という厳命を受けていた[6]。そのためウィッテは、ポーツマス到着以来まるで戦勝国の代表のように振る舞い、ロシアは必ずしも講和を欲しておらず、いつでも戦争をつづける準備があるという姿勢をくずさなかった[6]。

すべての戦力においてロシアより劣勢であった日本は、開戦当初より、戦争の期間を約1年に想定し、先制攻撃をおこなって戦況が優勢なうちに講和に持ち込もうとしていた[8]。開戦後、日本軍が連戦連勝をつづけてきたのはむしろ奇跡的ともいえたが、3月の奉天会戦の勝利以後は武器・弾薬の補給も途絶えた。そのため、日本軍は決してロシア軍に対し決戦を挑むことなく、ひたすら講和の機会をうかがった[注釈 5]。5月末の日本海海戦でロシアバルチック艦隊を撃滅したことは、その絶好の機会だったのである[8]。

すでに日本はこの戦争に約180万の将兵を動員し、死傷者は約20万人、戦費は約20億円に達していた。満州軍総参謀長の児玉源太郎は、1年間の戦争継続を想定した場合、さらに25万人の兵と15億円の戦費を要するとして、続行は不可能と結論づけていた[8]。とくに下級将校が勇敢に進撃して戦死した結果、その補充は容易でなかった[7]。一方、ロシアは、海軍は失ったもののシベリア鉄道を利用して陸軍を増強することが可能であり、新たに増援部隊が加わって、日本軍を圧倒する兵力を集めつつあった[8]。

( wikipedia より抄出、編集あり。)