2017年4月15日 霧雨のち雨

2016年に採集したタダルリが羽化していた為、現地に赴いた。

約一年ぶりとなるオクシズである。

3月は仕事が忙過ぎた為疲れがひどく、採集にまともに出かけられる日が無かったが、4月に入りほんの少し仕事が落ち着き、「行くなら今しかない!」と連日採集の計画を立てた。

採集仲間をお誘いしたが予定が合わず、綾瀬氏は翌日同行して頂けるとの事。この日ヒゲちゃん氏が来てくれたようだが、相模ナンバーの車になったことを伝えていなかった為、駐車場に私の車が無かったという事ですれ違ってしまった・・・。

本日の目標はタダルリ。

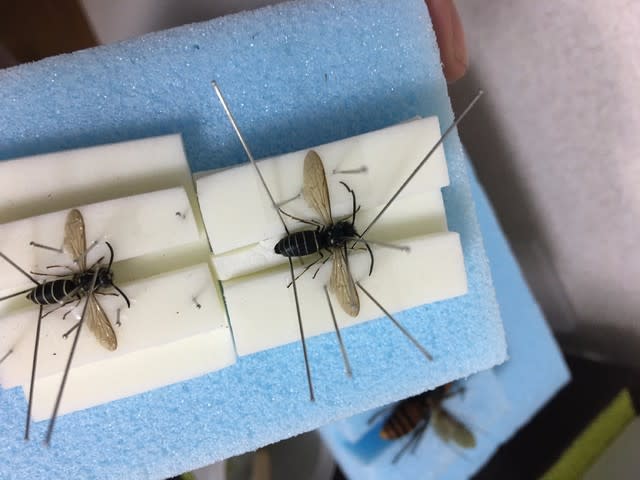

標本整理をしているとこの地タダルリは、羽化個体以外は譲渡等により手元に下手な展足個体が4ペア程しか残っておらず、他にまだ未採集のホソツヤが採れればといった感じであった。

昨年残してあった幼虫材を調べることにした。

この材は昨年タダルリを1♂のみ採集し残してあった材。

少し削ると表面にぽっかりと蛹室が現れた。

しかし出てきたのはトウカイコルリ。ルリと混在していたのか、いずれにしても2017年初ラベルはコルリとなった。

この場所のコルリは多数採集しているが、自身初採集の地での採集はやはり特別なものがある。

しかし雨は次第に強くなりカッパを持ってこなかった私の体力を奪っていく・・・。ルリクワ採集に特化させる為に購入したメッセンジャーバッグは失敗で、材を手に取るたびに着陸したがるので他の採集に回すことにした。

ガスもひどくなり視界もかなり悪いので3♂1♀採集したところでカメラをまた壊してしまわないよう撤収。

目当てのタダルリは採れなかったが明日は晴れるので問題ないだろう。

2016年に採集したタダルリが羽化していた為、現地に赴いた。

約一年ぶりとなるオクシズである。

3月は仕事が忙過ぎた為疲れがひどく、採集にまともに出かけられる日が無かったが、4月に入りほんの少し仕事が落ち着き、「行くなら今しかない!」と連日採集の計画を立てた。

採集仲間をお誘いしたが予定が合わず、綾瀬氏は翌日同行して頂けるとの事。この日ヒゲちゃん氏が来てくれたようだが、相模ナンバーの車になったことを伝えていなかった為、駐車場に私の車が無かったという事ですれ違ってしまった・・・。

本日の目標はタダルリ。

標本整理をしているとこの地タダルリは、羽化個体以外は譲渡等により手元に下手な展足個体が4ペア程しか残っておらず、他にまだ未採集のホソツヤが採れればといった感じであった。

昨年残してあった幼虫材を調べることにした。

この材は昨年タダルリを1♂のみ採集し残してあった材。

少し削ると表面にぽっかりと蛹室が現れた。

しかし出てきたのはトウカイコルリ。ルリと混在していたのか、いずれにしても2017年初ラベルはコルリとなった。

この場所のコルリは多数採集しているが、自身初採集の地での採集はやはり特別なものがある。

しかし雨は次第に強くなりカッパを持ってこなかった私の体力を奪っていく・・・。ルリクワ採集に特化させる為に購入したメッセンジャーバッグは失敗で、材を手に取るたびに着陸したがるので他の採集に回すことにした。

ガスもひどくなり視界もかなり悪いので3♂1♀採集したところでカメラをまた壊してしまわないよう撤収。

目当てのタダルリは採れなかったが明日は晴れるので問題ないだろう。