クワガタの標本を作る=展足だが、私はいつもはタトウにて仮展足した後、パキパキに乾燥させてから軟化し展足する。

このやり方のほうが針が少なくて済むし、関節がバシッと決まりやすい気がする。

しかし、そんなことを待っていられない素敵なクワガタを採集した時はどうするか・・・

久しぶりに生展をまじめにやる機会が訪れたので紹介する(というか備忘録である)

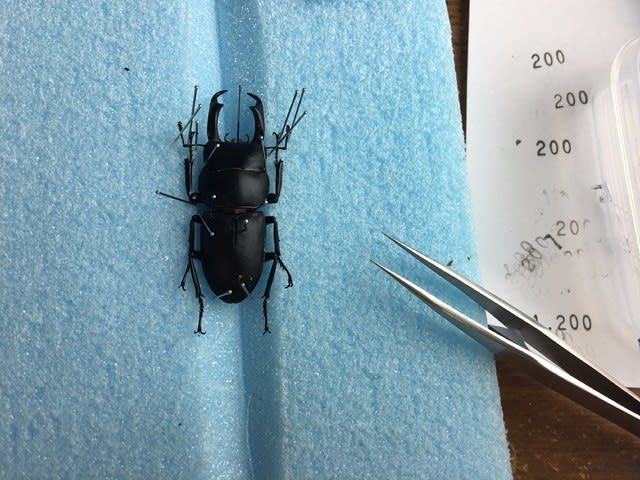

モデルはヤエヤママルバネクワガタ。

まさか自分がこのクワガタ採集に手を出すとは思いもしなかった。

※採集記は後日(いつになるんだよ)

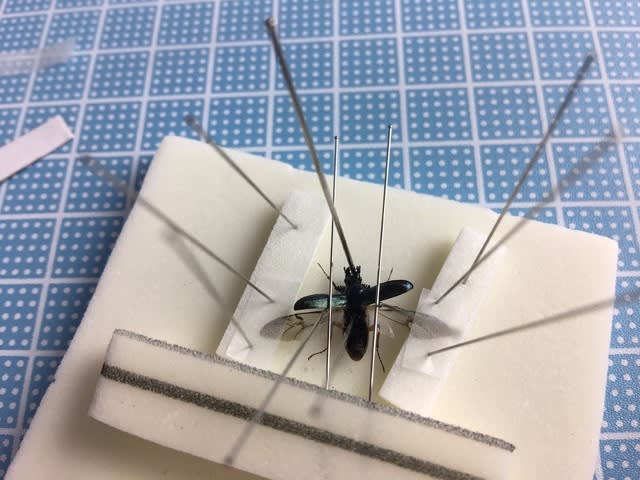

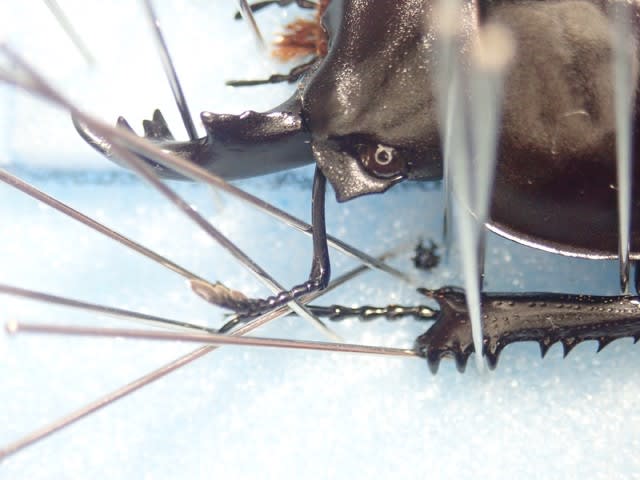

酢酸エチルで一日ほど〆た個体。

一通りの関節が動くか確認する。※筋肉を動かす目的もある為、全方向に動かす。

死後硬直が解けておらず、関節が固かったり戻ってしまうようなら、乾燥しないように密閉されたタッパーなどに入れてもう一日ほど置く。

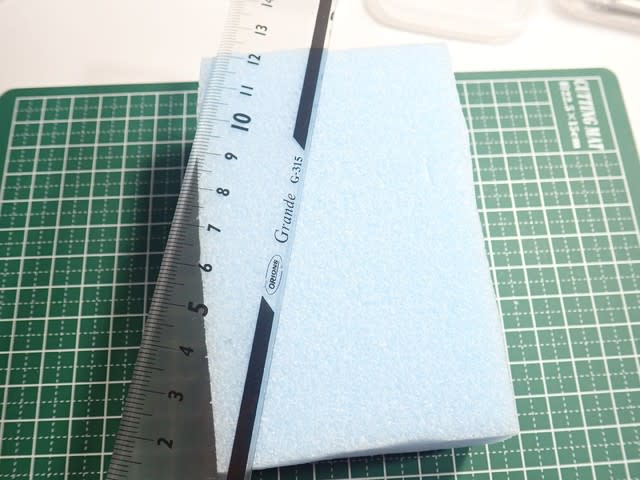

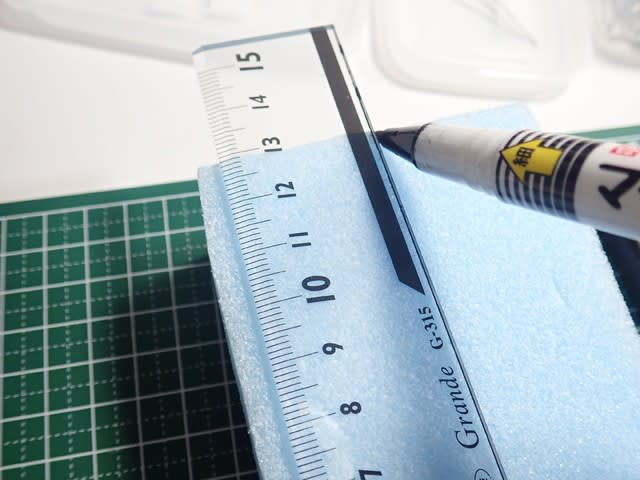

次に30~40mm厚のスタイロフォーム(画像は40mm)を適当な大きさにカットする。

※発泡スチロール等でも良いが、入手のし易さと加工のしやすさからこれを使っている。ビバホーム、カインズホーム、ジャンボエンチョーなどで入手できる。

ちなみにジャンボエンチョーは数十円の追加料金で綺麗にコンパクトにカットしてもらえる。

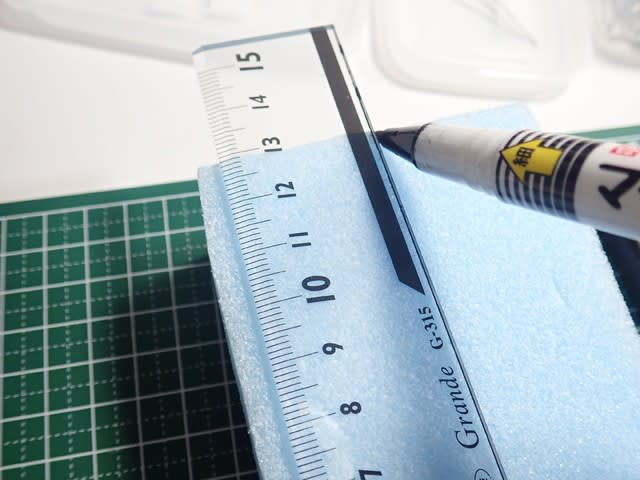

さて、中央に一本線を引きます。

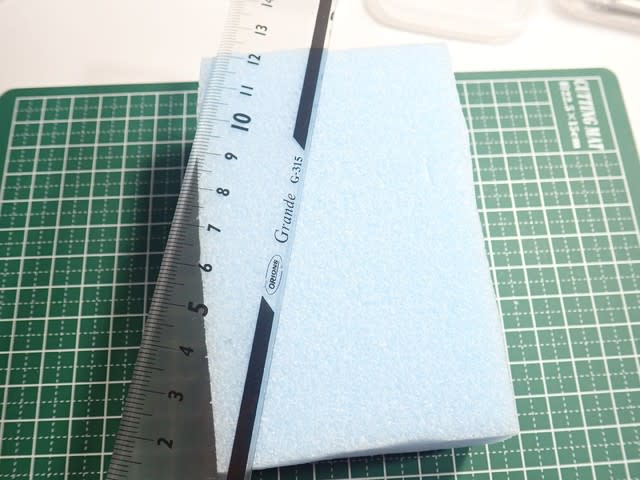

引けました。

私は定義の黒線をガイドに横に線を引きます。

180度回転させて左右に一本ずつ。

こんな感じです。

クワガタの腹面の凸部分のサイズを測ります。

中央に図ったサイズの印をつけます。

上下に切り込みを入れます。

中央はやや深めに。

斜めに切り込みを入れます。

パキっと!

溝が彫れました。

クワガタを乗せてみます。

・・・溝が狭いようで浮いてしまってますね。

横幅の広いマルバネ用に溝の幅を広げました。

今度はピッタリハマりました。

いい感じです。

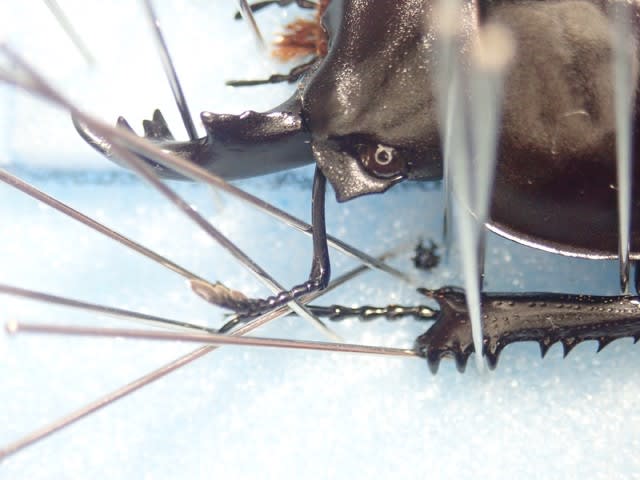

上手くクワガタを溝に収められたら、できるだけ上下前後左右まっすぐになるよう針を通します。

※私は志賀有頭3号を使用。通す位置は右の羽(鞘翅会合線よりやや右、腹部は中脚腿節の下あたりに出るといいと思います)。

クワガタとスタイロフォームの間に空間を設けるため、針を引いてクワガタを少し浮かします。

いい感じに空間が出来ました。これで板に足が引っ掛からずに展足出来ます。

頭が下がってしまわないように、薄くカットしたスタイロフォームで枕にします。

動かないようダブルニードルしておきます。

胸と

お尻を固定。

触角は後で取り出すのが面倒な為、先に軽く出しておきます。

頭と

顎も固定します。ここまでで身体が斜めになったりしていないか確認し、足を展していきます。

※自分の好きな形にすれば良いのですが、この個体は日本のマルバネ 図鑑を参考に展足しました。

BE-KUWA64号が使いやすいと思います。

先ずは左後脚腿節から。

※私は右利きの為左から仕上げています。利き腕側を残すほうが調整がしやすいです。

いい感じのところで挟み込むようにして固定します。(この時軽く鞘翅も抑えられると良かったり悪かったり)

続いて頸節。

挟み込みます。

そしてフセツをまっすぐに伸ばします。

先ずは針をクロスさせてガイドを作り。

微調整。

最後に爪を開きます。

気に入らなければまた微調整。

いい感じになりました。

続いて左中脚

腿節から

真上から確認してみます

気に入った位置で止め

挟みます

続いてフセツです

1

2。ミスったのでやり直します

いい感じになりました。

真上から確認してみます。

爪を開きます

微調整

真上から確認

最後に前脚

腿節を挟み

頸節を整え

固定します

フセツをガイドし

爪を

広げます

続いて触覚を整えて行きます。

内側から整えて行きます。

いい感じになりました。

全体を確認します。

左と同じ要領で、後

中

前と仕上げていきます。

乾燥後修正が必要な箇所を微調整していきます。

所要時間は15〜20分です。

このやり方のほうが針が少なくて済むし、関節がバシッと決まりやすい気がする。

しかし、そんなことを待っていられない素敵なクワガタを採集した時はどうするか・・・

久しぶりに生展をまじめにやる機会が訪れたので紹介する(というか備忘録である)

モデルはヤエヤママルバネクワガタ。

まさか自分がこのクワガタ採集に手を出すとは思いもしなかった。

※採集記は後日(いつになるんだよ)

酢酸エチルで一日ほど〆た個体。

一通りの関節が動くか確認する。※筋肉を動かす目的もある為、全方向に動かす。

死後硬直が解けておらず、関節が固かったり戻ってしまうようなら、乾燥しないように密閉されたタッパーなどに入れてもう一日ほど置く。

次に30~40mm厚のスタイロフォーム(画像は40mm)を適当な大きさにカットする。

※発泡スチロール等でも良いが、入手のし易さと加工のしやすさからこれを使っている。ビバホーム、カインズホーム、ジャンボエンチョーなどで入手できる。

ちなみにジャンボエンチョーは数十円の追加料金で綺麗にコンパクトにカットしてもらえる。

さて、中央に一本線を引きます。

引けました。

私は定義の黒線をガイドに横に線を引きます。

180度回転させて左右に一本ずつ。

こんな感じです。

クワガタの腹面の凸部分のサイズを測ります。

中央に図ったサイズの印をつけます。

上下に切り込みを入れます。

中央はやや深めに。

斜めに切り込みを入れます。

パキっと!

溝が彫れました。

クワガタを乗せてみます。

・・・溝が狭いようで浮いてしまってますね。

横幅の広いマルバネ用に溝の幅を広げました。

今度はピッタリハマりました。

いい感じです。

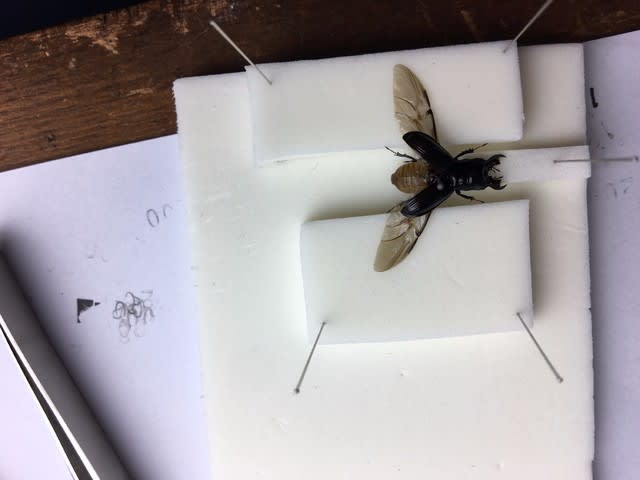

上手くクワガタを溝に収められたら、できるだけ上下前後左右まっすぐになるよう針を通します。

※私は志賀有頭3号を使用。通す位置は右の羽(鞘翅会合線よりやや右、腹部は中脚腿節の下あたりに出るといいと思います)。

クワガタとスタイロフォームの間に空間を設けるため、針を引いてクワガタを少し浮かします。

いい感じに空間が出来ました。これで板に足が引っ掛からずに展足出来ます。

頭が下がってしまわないように、薄くカットしたスタイロフォームで枕にします。

動かないようダブルニードルしておきます。

胸と

お尻を固定。

触角は後で取り出すのが面倒な為、先に軽く出しておきます。

頭と

顎も固定します。ここまでで身体が斜めになったりしていないか確認し、足を展していきます。

※自分の好きな形にすれば良いのですが、この個体は日本のマルバネ 図鑑を参考に展足しました。

BE-KUWA64号が使いやすいと思います。

先ずは左後脚腿節から。

※私は右利きの為左から仕上げています。利き腕側を残すほうが調整がしやすいです。

いい感じのところで挟み込むようにして固定します。(この時軽く鞘翅も抑えられると良かったり悪かったり)

続いて頸節。

挟み込みます。

そしてフセツをまっすぐに伸ばします。

先ずは針をクロスさせてガイドを作り。

微調整。

最後に爪を開きます。

気に入らなければまた微調整。

いい感じになりました。

続いて左中脚

腿節から

真上から確認してみます

気に入った位置で止め

挟みます

続いてフセツです

1

2。ミスったのでやり直します

いい感じになりました。

真上から確認してみます。

爪を開きます

微調整

真上から確認

最後に前脚

腿節を挟み

頸節を整え

固定します

フセツをガイドし

爪を

広げます

続いて触覚を整えて行きます。

内側から整えて行きます。

いい感じになりました。

全体を確認します。

左と同じ要領で、後

中

前と仕上げていきます。

乾燥後修正が必要な箇所を微調整していきます。

所要時間は15〜20分です。