- 新幹線の改札口から入場し、九州新幹線や山陽新幹線とおなじホームから出発する在来線、博多南線にのって博多南駅にいってきました。

出張で博多までは新幹線で何度も往復していましたが、なかなか博多南線に乗る機会がなくて、やっと乗車することができました👍

博多南線の始発駅。博多。

博多南線は在来線ですが、JR九州の在来線切符売り場でなく、新幹線切符売り場の自販機で切符を購入して、新幹線改札口から入場します。

(上)博多南までの切符。博多南線はICOCA等のICカードは使用不可なので現金で切符を買い求める必要があります。

料金は330円。新幹線の自動券売機のタッチパネルの左下隅に「博多南」のボタンがあるので330円を投入してボタンを押すと、「乗車券」のほかに「特定特急券」なるものも出てきました。330円の内訳は運賃130円+特定特急料金200円ということのようです。

博多南行きは新幹線16番ホームから発車します。朝ラッシュ時を除き1時間に1本の運転で、この日は12:09発の841A列車にのりました。

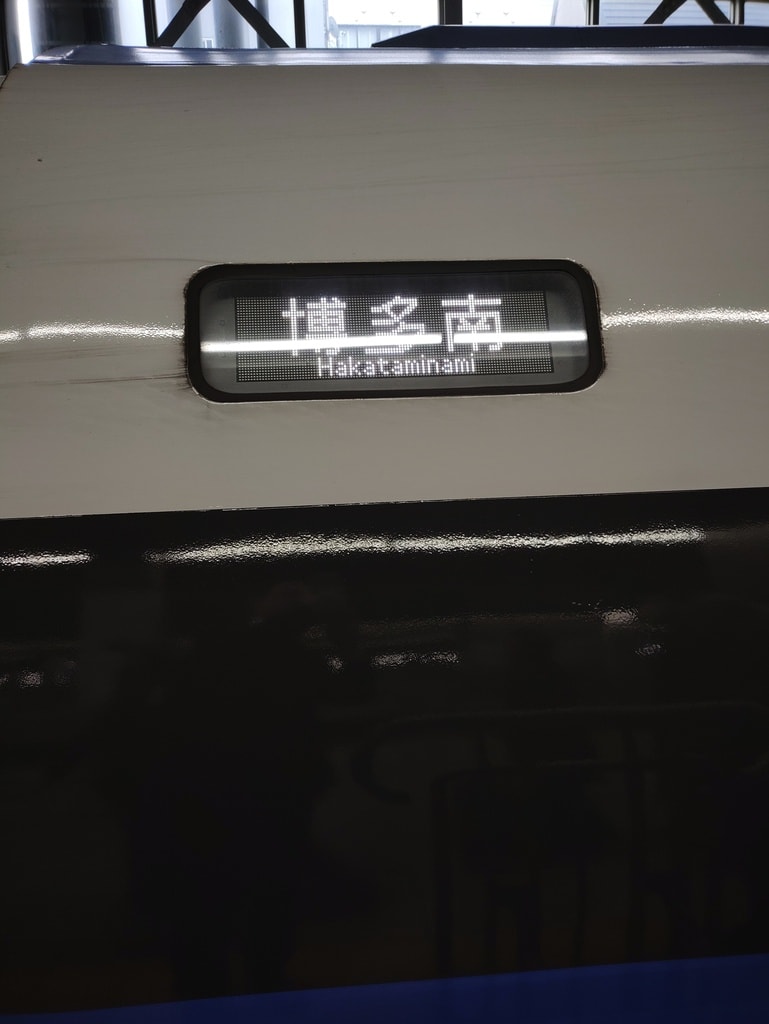

やってきたのは新大阪からのこだま号。もうすぐ引退予定の500系電車でした。博多で乗客を降ろすと、行先表示は列車名なしの「博多南」行の表示になりました。

列車入線前から数十人の乗客が列を作ってまっていましたが、ほとんどの客は博多南で出口に近い後ろ寄りの車両に集中していて、8両のキャパでも余裕で座ることができました。

車内の行先表示「博多南」。

しばらくは九州新幹線と同じ線路を走り、分岐したとおもったらすぐ終点の「博多南」に到着。わずか8分の旅です。

博多南駅は片面ホーム1面のみの小さめの駅で車両基地にあります。てっきり無人駅かと思っていましたが、有人駅で1人だけの駅員さんが数人のお客さんを忙しそうにさばいていました。自動券売機があるのになんで有人窓口に人が並んでいるのか不思議でした。小さい駅ながらトイレと待合室もありました。

博多南の駅名標。九州内の在来線だが、ここはJR西日本の駅なので青と白のJR西日本タイプのものが興味深い。

柱のあちこちに「全ての列車は博多駅に停車します」のシールが。博多を通過する列車があると思っているお客さんっているっていうこと?

折り返しまでの間、停車中の500系電車。この電車は12:17に博多南に到着すると一旦扉を閉め、車内清掃を行って12:42発854A列車として博多に向かいます。

先ほどの写真とは反対側(熊本側)から停車中の500系を写す。博多南駅のホームは8両編成でギリギリの長さ。写真を撮るのにこれ以上は後ろに下がれませんでした。

熊本側を臨む。どうやら見える範囲には車止めは見えず。終点の車止めの写真を集めている私としては少し残念。

折り返しの12:42発の博多行きは、そのまま博多からこだま854号新大阪行きになるので、その旨の注意書きが掲示されています。

少し時間があるので駅の周りを見てから、同じ車両で折り返すことにしました。

コンパクトな駅入口。写真右上の歩道橋を渡ると小振りの駅前ビルとペデストリアンデッキにつながっています。

歩道橋を渡った対岸からみた駅

歩道橋を渡って振り返ると駅の入口はこんな感じ。

さらに下がってペデストリアンデッキから撮影。右の建物は駅前ビル。おそらくJRとは無関係で駅舎とは直接繋がっていません。

ペデストリアンデッキの下はこんな感じ。バス路線が乗り入れているようですが、人影はなし。

列車の発車時間も迫ってきましたので、乗り場にもどることにします。

博多南駅の切符売り場。自動券売機は3台も稼働しています。地方の小駅にしては台数が多い。自動改札機横には指定券発券機もありました(写真中央の緑色で枠取りされた機械)。さっきまで駅前に人影はなかったのに発車前にはそれなりに人が集まってきました。

改札口から新幹線までこんなに近い駅は(JR東日本管内のミニ新幹線の在来線区間を除けば)珍しい。なんか印象的な風景。

博多南駅でも、ICOCA等のICカードは使えません。支払いを全部スマホで済ましているような人は乗車お断りです。

ということで、博多南でも現金で切符を購入しました。博多駅で購入した青地で大判の切符ではなく、昔はよくみた小さい判の切符でした。

特定特急券も珍しいので博多駅に着いた際に駅員さんに申し出て、使用済印を押してもらい持ち帰りました。

九州内の在来線での移動なのに切符には「西日本会社線」の文字が(博多南線がJR西日本なので当然といえばそれまでですが)。

車内清掃も終わり、折り返し「博多」行の表示が。「こだま」「ひかり」などの表示なしの、単なる「博多」の表示がなんか新鮮。

帰りの博多行きの500系車内。500系の断面の丸さからくる、幅というか天井の低い感じももうすぐ見納め。

車内表示のかぎかっこ付き、「博多行き」。博多行きは仮の姿でこのまま新大阪行きですよということを暗示しているのか。

このあと、博多到着後は車内清掃などはなく、そのまま、こだま854号新大阪行きになりました。博多南から通しで山陽新幹線に乗る人は降りる必要はないんですね。

博多駅で自由席の列に並んでいる人は「なんで博多始発のこだまに並んでいるのに、先に乗ってるヤツがいるんだ?」と思ったかもしれません。

私は、博多で下車して、後続ののぞみで自宅に帰りました。

博多駅に止まっている、特急いそかぜです。

博多駅に止まっている、特急いそかぜです。