ホワイトヘッドという現代の哲学者がいうには、「西洋の全ての哲学はプラトン哲学への脚注に過ぎない」ということです。

はい。

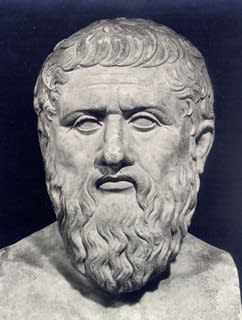

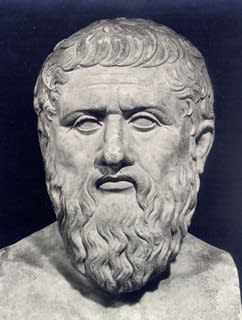

というわけで、今回は西欧哲学最大の哲学者といってもよいプラトン(B.C.427-B.C.347)です。

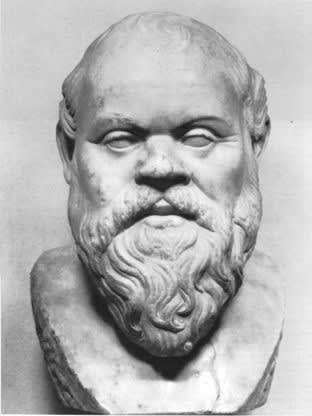

彼は当初政治家を志していたのですが、28歳の時に、兄のアデイマントスとグラウコンとともにつきあいをもっていたソクラテスが死刑に処されたことに衝撃を受け、やがて哲学者としての道を歩むようになった人物です。

ソクラテスは自分の思想を何も書き残さなかったけれど、プラトンがそれを書き残したということは以前話したよね。

そうなると難しいのは、どこからがソクラテスの思想で、どこからがプラトンの思想なのか、という問題だ。

いちおう、研究上はプラトンの著作は前期・中期・後期に分けられており、前期の著作にソクラテスらしさが色濃く表れているとされているんだ。

最初は、師匠ソクラテスの思い出を、ただただ書き残そうと思ったのかもしれないね。

でも、少しずつ思い出の中の師匠と思考の対話をしながら、プラトンはソクラテスが述べなかった論理を自分なりに見出していったんじゃないかな。

だから、どこからソクラテスの思想かという区分は、実はあまり意味がないのかもしれない。

それでもあえて違いを意識するのだとすれば、ソクラテスが問答法によって相手を「無知」の困惑に陥らせるばかりで、自らはほとんど答えを示さなかったのに対し、プラトンはその答えを明示することができたという点だろうね。

たとえば、『メノン』では「徳は教えられるか」という問いに対して問答を重ねるうちに、ソクラテスは相手を無知の困惑に導きながら、そもそも「徳とはなにか、ぼくにもわからないのだ」と告白している。

それに対して問答相手のメノンは、「おやソクラテス、いったいあなたは、それがなんであるかが、あなたにぜんぜんわかっていないとしたら、どうやってそれを探し求めるつもりですか?」と逆に問い詰められる場面があるんだ。

すると、ソクラテスは、既に「知っているもの」は探求する必要がない以上、を探究することはありえないが、同時に「知らないもの」についても何を探究すべきか知られていないのだから、それもまた探求することもあり得ないという「探求のパラドクス」を示した上で、次のように説明する。

魂はなんども生まれ変わる不死のものであるが、その過程ですっかりあらゆることを学んでしまっている。

「徳」もその一つだから、それを学ぶということは、実は魂の中にあるものを「想起する」ことであり、それを思い出させるのが問答法なのだというわけです。

たとえば、僕らは自分で時計をもっていたことはわかっているけれど、しばらく使わないでおいたら、それをどこに置いたか忘れてしまって思い出せないという経験があるよね。

だからその時計を探し出そうとすることができる。そもそも時計をもっていないどころか、それが何かを知らなかったら探そうなんてことも思いつかないでしょう。

「徳」というのもそのようなもので、たしかに魂の中に刻まれているんだけれど、生まれかわる過程で忘れちゃった。

でも、忘れているだけで、それがどんなものであったのかは、問答によって魂から引き出すことができる。

これが「想起説」(アナムネーシス)というやつだ。

『メノン』の中では、そのことを数学も何も知らない奴隷の少年をソクラテスが問答しながら、少年が自ら幾何学の正答を導き出すエピソードを紹介している。

まぁ、「魂の生まれ変わり」という点はちょっと待てよと思うけれど、この想起説というのはよく考えるとうまくできている話でもあるんだ。

たしかに、まったく知りえないものだったら、僕らはそもそも探そうとすることもないからね。

だから、完全にわかっていないんだけれ、存在していることを直感させる何かがある。

それをプラトンは(もちろん著作ではソクラテスに語らせながら)、「ものそのもの」と言っている。

ソクラテスは「〇〇とは何か?」と問うたけれど、それに対応するのが「〇〇そのもの」というものだ。

プラトンはこれを「イデア」(真実在)と名づけた。

これを考える上でいつも君たちにやってもらっていることがあります。

これができたら1学期の成績は「5」をあげますよ。

それは「完全な直線」を書いてほしいというものです。どんな道具を使ってもいいですよ。

挑戦者は?ハイ、そこの君!どうぞ!

できた?

なるほど、きれいな直線ですね。

でも、これじゃあ、不十分ですね。僕は「完全な」といいましたよ。

え、何が不十分かって?

だって、これは細い長方形ではないでしょうか。

どんなに細く描いたとしても、この現実世界では不完全なものになっちゃうよね。

え?これじゃ、どんなに直線を精確に描いても正解はないじゃないかって?詐欺だって。はい、そのとおり、どのみち」「5」はあげられないという意味ではそのとおりです。ごめんなさい。

まぁ、それでも今体験してもらいたかったのは、まさに現実に書き表そうとすると、途端に不完全になってしまう直線って、じゃあなんなの?ということを考えてもらいたかったからです。

あらためて聞くけれど、「直線」って何?

数学ではどう教わった?

生徒:「二点間を最短で結ぶ線。」

そうですね。厳密にいうと、それは「線分」なのですが、まぁひとまずはそれでよしとしましょう。細かいことは数学の先生に聞いてね。

ここで確認しておきたいことは、一口に「直線(分)」といっても、感覚できる世界で表現すると不完全なものばかりになってしまい、一つとして同じものはないという点です。

そうであるにもかかわらず、「直線そのもの」はある。

そして、厳密な数学の定義はおくとして、さしあたり「二点間を最短で結ぶ線」と言葉で定義できるわけだ。

こうした言葉で定義されるものが、イデアであると言っていいでしょう。

そして、プラトンは「正義」や「美」といった概念についてもこうしたイデアが存在するというんだ。

くり返し言うように、重要なことは、それは感覚されるものではなく、それを超えた存在であり、それをつかみ取ることができるのが理性の眼だということだ。

これをプラトンは理性でしか捉えられないイデアを「真理」とし、身体の五感で捉えられるものは「まがい物」に過ぎない「現象」だというわけです。

感覚が認識を惑わす例って、何か挙げられるかな?

生徒:錯覚なんかそうじゃないですか。鉛筆を振ってみると曲がって見えるというやつとか。

なるほど、おもしろいね。実際は鉛筆は曲がっていないのに、振ってみるとそうみえるというやつね。

これは目が鉛筆の動きについていかないために生じる錯覚だよね。

この種の錯覚はたくさんあるよね。

水に棒を突っ込んでみても屈折して見えるし、君たちの10代の耳には聞こえても僕のように40代の耳には聞こえない音の周波数っていうのもある。

感覚って不思議だよね。

でも、それは豊かさを与えるものでもあると思うんだよね。

いきつけのインド料理店のマスターは、人間が味わうための感覚には味覚と嗅覚と視覚以外にもう一つあるというんだ。

何だと思う?

それが指で味わう触覚だというんだ!だからインド料理は本来右手でつまみながら食すでしょ。

指先で味を感じるなんて信じられないかな。

でも、それは僕らの文化にもありますよ。

そう、お寿司やおにぎり。

今でこそ寿司を箸で食べる人も増えましたが、寿司屋の職人さんによってはそれをたしなめる人もいたそうです。

おにぎりだって、せっかく握ったものを箸で種たら、別の味わいがしませんか。

だから、感覚や感性の豊かさはそのまま世界の豊かさにつながるんだと思う。

このことは、視覚障碍者や聴覚障碍者の世界が貧しいなんてことは、まったく意味しません。

むしろ、目が見えないことや耳が聞こえないことが別の感覚を研ぎ澄ますことで、見えたり聴こえる人には認識できない世界の感受の仕方があることを、ディドロの『盲人書簡』という本は明らかにしています。

それでも、プラトンは感性や感覚を徹底して貶めて、理性と感覚に優劣をつけたんです。

これは、彼が理想のイデア界と現実の現象界に分けた二世界説という考え方にも対応しています。

よく理想の愛を「プラトニックラブ」と言いますが、これがプラトンから来ていることはよく言われることですね。

逆に言えば、理想の愛は現実二は存在しないということにもなります。

どんなに猛烈な恋愛経験をしても、悲しいかな、しばしば時とともにその情熱は失われていく場合が少なくありません。

場合によっては、信じられないほど愛し合っていた二人が別れるなんてこともあります。

だから、「今が幸せ」だからといって、現実にあまり期待しない方がいい。

むしろ、現実があまりに悲惨だからこそ、人間は理想に憧れるものなのでしょう。

プラトンの場合、「知への愛(エロス)」を原点としたイデア界へのあこがれであり、そのあこがれが知を愛する哲学の原理であるというんだ。

じゃあ、感覚を超えたイデア界って、どんな世界なのだろう?

そうだね。

身体を必要としない以上、それは死の世界だね。

ソクラテスの死を描いた『クリトン』や『パイドン』では、しきりにソクラテスが死は害悪ではないことを述べているけれど、それはこのプラトンの思想と結びつけて語らせているのでしょう。

そこでプラトンは、死の世界に赴くためには真理を理性でつかみ取る哲学の方法が大切だといい、だから「哲学は死のレッスンだ」とまでいっているんだ。

だから、彼はそのモデルとなる数学を重視しているんだよね。

数学は究極的には五感を必要としなくてもアタマの中だけで答えを導き出してしまえる学問だからね。

さて、プラトンは感覚や感情を貶め、イデアを認識することがすぐれているという二分法を打ち立てました。

この根本には、やはりソクラテスの刑死という出来事の経験が暗く影を落としていると思われます。

次回はそのことについて扱いたいと思います。

はい。

というわけで、今回は西欧哲学最大の哲学者といってもよいプラトン(B.C.427-B.C.347)です。

彼は当初政治家を志していたのですが、28歳の時に、兄のアデイマントスとグラウコンとともにつきあいをもっていたソクラテスが死刑に処されたことに衝撃を受け、やがて哲学者としての道を歩むようになった人物です。

ソクラテスは自分の思想を何も書き残さなかったけれど、プラトンがそれを書き残したということは以前話したよね。

そうなると難しいのは、どこからがソクラテスの思想で、どこからがプラトンの思想なのか、という問題だ。

いちおう、研究上はプラトンの著作は前期・中期・後期に分けられており、前期の著作にソクラテスらしさが色濃く表れているとされているんだ。

最初は、師匠ソクラテスの思い出を、ただただ書き残そうと思ったのかもしれないね。

でも、少しずつ思い出の中の師匠と思考の対話をしながら、プラトンはソクラテスが述べなかった論理を自分なりに見出していったんじゃないかな。

だから、どこからソクラテスの思想かという区分は、実はあまり意味がないのかもしれない。

それでもあえて違いを意識するのだとすれば、ソクラテスが問答法によって相手を「無知」の困惑に陥らせるばかりで、自らはほとんど答えを示さなかったのに対し、プラトンはその答えを明示することができたという点だろうね。

たとえば、『メノン』では「徳は教えられるか」という問いに対して問答を重ねるうちに、ソクラテスは相手を無知の困惑に導きながら、そもそも「徳とはなにか、ぼくにもわからないのだ」と告白している。

それに対して問答相手のメノンは、「おやソクラテス、いったいあなたは、それがなんであるかが、あなたにぜんぜんわかっていないとしたら、どうやってそれを探し求めるつもりですか?」と逆に問い詰められる場面があるんだ。

すると、ソクラテスは、既に「知っているもの」は探求する必要がない以上、を探究することはありえないが、同時に「知らないもの」についても何を探究すべきか知られていないのだから、それもまた探求することもあり得ないという「探求のパラドクス」を示した上で、次のように説明する。

魂はなんども生まれ変わる不死のものであるが、その過程ですっかりあらゆることを学んでしまっている。

「徳」もその一つだから、それを学ぶということは、実は魂の中にあるものを「想起する」ことであり、それを思い出させるのが問答法なのだというわけです。

たとえば、僕らは自分で時計をもっていたことはわかっているけれど、しばらく使わないでおいたら、それをどこに置いたか忘れてしまって思い出せないという経験があるよね。

だからその時計を探し出そうとすることができる。そもそも時計をもっていないどころか、それが何かを知らなかったら探そうなんてことも思いつかないでしょう。

「徳」というのもそのようなもので、たしかに魂の中に刻まれているんだけれど、生まれかわる過程で忘れちゃった。

でも、忘れているだけで、それがどんなものであったのかは、問答によって魂から引き出すことができる。

これが「想起説」(アナムネーシス)というやつだ。

『メノン』の中では、そのことを数学も何も知らない奴隷の少年をソクラテスが問答しながら、少年が自ら幾何学の正答を導き出すエピソードを紹介している。

まぁ、「魂の生まれ変わり」という点はちょっと待てよと思うけれど、この想起説というのはよく考えるとうまくできている話でもあるんだ。

たしかに、まったく知りえないものだったら、僕らはそもそも探そうとすることもないからね。

だから、完全にわかっていないんだけれ、存在していることを直感させる何かがある。

それをプラトンは(もちろん著作ではソクラテスに語らせながら)、「ものそのもの」と言っている。

ソクラテスは「〇〇とは何か?」と問うたけれど、それに対応するのが「〇〇そのもの」というものだ。

プラトンはこれを「イデア」(真実在)と名づけた。

これを考える上でいつも君たちにやってもらっていることがあります。

これができたら1学期の成績は「5」をあげますよ。

それは「完全な直線」を書いてほしいというものです。どんな道具を使ってもいいですよ。

挑戦者は?ハイ、そこの君!どうぞ!

できた?

なるほど、きれいな直線ですね。

でも、これじゃあ、不十分ですね。僕は「完全な」といいましたよ。

え、何が不十分かって?

だって、これは細い長方形ではないでしょうか。

どんなに細く描いたとしても、この現実世界では不完全なものになっちゃうよね。

え?これじゃ、どんなに直線を精確に描いても正解はないじゃないかって?詐欺だって。はい、そのとおり、どのみち」「5」はあげられないという意味ではそのとおりです。ごめんなさい。

まぁ、それでも今体験してもらいたかったのは、まさに現実に書き表そうとすると、途端に不完全になってしまう直線って、じゃあなんなの?ということを考えてもらいたかったからです。

あらためて聞くけれど、「直線」って何?

数学ではどう教わった?

生徒:「二点間を最短で結ぶ線。」

そうですね。厳密にいうと、それは「線分」なのですが、まぁひとまずはそれでよしとしましょう。細かいことは数学の先生に聞いてね。

ここで確認しておきたいことは、一口に「直線(分)」といっても、感覚できる世界で表現すると不完全なものばかりになってしまい、一つとして同じものはないという点です。

そうであるにもかかわらず、「直線そのもの」はある。

そして、厳密な数学の定義はおくとして、さしあたり「二点間を最短で結ぶ線」と言葉で定義できるわけだ。

こうした言葉で定義されるものが、イデアであると言っていいでしょう。

そして、プラトンは「正義」や「美」といった概念についてもこうしたイデアが存在するというんだ。

くり返し言うように、重要なことは、それは感覚されるものではなく、それを超えた存在であり、それをつかみ取ることができるのが理性の眼だということだ。

これをプラトンは理性でしか捉えられないイデアを「真理」とし、身体の五感で捉えられるものは「まがい物」に過ぎない「現象」だというわけです。

感覚が認識を惑わす例って、何か挙げられるかな?

生徒:錯覚なんかそうじゃないですか。鉛筆を振ってみると曲がって見えるというやつとか。

なるほど、おもしろいね。実際は鉛筆は曲がっていないのに、振ってみるとそうみえるというやつね。

これは目が鉛筆の動きについていかないために生じる錯覚だよね。

この種の錯覚はたくさんあるよね。

水に棒を突っ込んでみても屈折して見えるし、君たちの10代の耳には聞こえても僕のように40代の耳には聞こえない音の周波数っていうのもある。

感覚って不思議だよね。

でも、それは豊かさを与えるものでもあると思うんだよね。

いきつけのインド料理店のマスターは、人間が味わうための感覚には味覚と嗅覚と視覚以外にもう一つあるというんだ。

何だと思う?

それが指で味わう触覚だというんだ!だからインド料理は本来右手でつまみながら食すでしょ。

指先で味を感じるなんて信じられないかな。

でも、それは僕らの文化にもありますよ。

そう、お寿司やおにぎり。

今でこそ寿司を箸で食べる人も増えましたが、寿司屋の職人さんによってはそれをたしなめる人もいたそうです。

おにぎりだって、せっかく握ったものを箸で種たら、別の味わいがしませんか。

だから、感覚や感性の豊かさはそのまま世界の豊かさにつながるんだと思う。

このことは、視覚障碍者や聴覚障碍者の世界が貧しいなんてことは、まったく意味しません。

むしろ、目が見えないことや耳が聞こえないことが別の感覚を研ぎ澄ますことで、見えたり聴こえる人には認識できない世界の感受の仕方があることを、ディドロの『盲人書簡』という本は明らかにしています。

それでも、プラトンは感性や感覚を徹底して貶めて、理性と感覚に優劣をつけたんです。

これは、彼が理想のイデア界と現実の現象界に分けた二世界説という考え方にも対応しています。

よく理想の愛を「プラトニックラブ」と言いますが、これがプラトンから来ていることはよく言われることですね。

逆に言えば、理想の愛は現実二は存在しないということにもなります。

どんなに猛烈な恋愛経験をしても、悲しいかな、しばしば時とともにその情熱は失われていく場合が少なくありません。

場合によっては、信じられないほど愛し合っていた二人が別れるなんてこともあります。

だから、「今が幸せ」だからといって、現実にあまり期待しない方がいい。

むしろ、現実があまりに悲惨だからこそ、人間は理想に憧れるものなのでしょう。

プラトンの場合、「知への愛(エロス)」を原点としたイデア界へのあこがれであり、そのあこがれが知を愛する哲学の原理であるというんだ。

じゃあ、感覚を超えたイデア界って、どんな世界なのだろう?

そうだね。

身体を必要としない以上、それは死の世界だね。

ソクラテスの死を描いた『クリトン』や『パイドン』では、しきりにソクラテスが死は害悪ではないことを述べているけれど、それはこのプラトンの思想と結びつけて語らせているのでしょう。

そこでプラトンは、死の世界に赴くためには真理を理性でつかみ取る哲学の方法が大切だといい、だから「哲学は死のレッスンだ」とまでいっているんだ。

だから、彼はそのモデルとなる数学を重視しているんだよね。

数学は究極的には五感を必要としなくてもアタマの中だけで答えを導き出してしまえる学問だからね。

さて、プラトンは感覚や感情を貶め、イデアを認識することがすぐれているという二分法を打ち立てました。

この根本には、やはりソクラテスの刑死という出来事の経験が暗く影を落としていると思われます。

次回はそのことについて扱いたいと思います。