日本の地方が危機的な状況だというニュースをしばしば耳にしますね。

どのくらい危機的なのか。

2014年に民間研究機関の日本創成会議が発表したのは衝撃だった。

なんと、2040年までに行政機能の維持が難しくなる「消滅可能性都市」が、全国で896自治体に上ることが示された(毎日新聞・2014年5月19日)。

福島県は原発事故が収束していないせいか、県単位のみの集計なので外されている。

この問題は継続的に追わなければいけないけれど、今回はこれに関連した住民自治のニュースだ。

2017年5月2日の日経新聞記事によると、高知県・大川村が人口流出と高齢化にさらされて村議会議員の担い手不足から、議会を廃止して有権者が参加する「町村総会」の設置が検討され始めたんだ。

2017年6月2日の朝日新聞によると、

鉱山で栄えた同村も、今や1960年代の人口の10分の1に減り、高齢化率は44%。

議員報酬も全国の町村議平均よりも3割低い15万5千円。

そんな中で浮上したのが「町村総会」だ。

地方自治法94条では町と村に限り、条例で議会の代わりに有権者全員で作る町村総会を置くことを認めています

いってみれば村政における直接民主制の実施ですね。

恥ずかしながら、こうした制度があることは今回のニュースで初めて知りました。

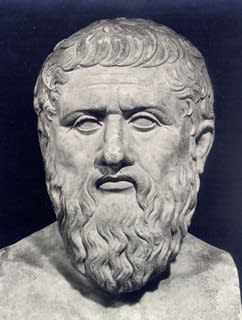

よく「政治・経済」の教科書に直接民主制の典型として、スイスの住民集会で有権者が挙手している場面なんか掲載されていますが、それが身近なものになるかもしれません。

もちろん、予算議決をはじめ政治的な専門性も必要ですから、これらを総会で決めていくことの困難は容易に想像されます。

山間の自治体では移動そのものも大変でしょう。

しかし、あらためて考えなければいけないのは、人口減社会・中央一極集中国家において地方自治はどうするかという課題が現実になっているところで、民主主義とは何かという問題でしょう。

むもしかすると、そこには誰かに肩代わりしてもらう代表民主主義ではない、真の民主政治のあり方が開かれるのかもしれない、と考えるのは楽観的に過ぎますかね?

それでも、近年、住民自治の変化は目覚ましい。

朝日新聞6月26日の記事によると、滋賀県愛荘町で通勤者・通学者も投票できる住民投票条例が成立した。

これもまた人口減社会において町外の人々に「第二の住民票」を発行するという街づくりに反映させようという取り組みだ。

これは首都圏に住む通勤者にも言えることかもしれませんね。

東京都に通勤しながら周辺県に住む人にとっては、都知事選や都議会選挙に一票を投じたいという思いはあるでしょう。

ただし、一応ここでは過疎化の問題に限定しておきましょう。

香川県三木町では2017年3月に「ふるさと住民票」を発行し、通勤・通学や出身者だけでなく、ふるさと納税をした町外在住者が登録すれば政策糧での「パブリックコメント」に参加できるという特典があるんだ。

その意味でいうと「ふるさと納税」という制度も興味深い。

そもそも故郷を離れた出身者が、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」という発想が基本にある(総務省・ふるさと納税ポータルサイト)。

最近では、その納税の見返りの返礼品争奪が激化して、その趣旨から外れる問題も生じている(毎日新聞2016年1月31日)けれど、逆にその地域の問題解決に共感・賛同して納税をしてもらうような「ふるさと納税」もある。

たとえば、NPOが主体となって広島県では殺処分対象の犬を減らす活動のためにふるさと納税を利用したり、佐賀県では難病と闘う子供たち「毎日の治療」に伴う痛みを和らげるための研究にふるさと納税を利用するというものもあるようです。

地域の課題解決に共感賛同してもらう人々に、地域づくりを協力してもらうというのは「住民」という概念を拡大する意味もあるようですね。

実はこうした「住民」概念の変容というのは、原発事故で離散した避難自治体の問題にとって重要な意味をもっているんだ。

今、福島県内で避難指示を出されていた自治体の多くが、政府の避難解除宣言を受けて次々と帰還政策を始めている。

けれど、実態としては帰還率はかなり低い。

僕は住民の方に直接その理由を聴く機会を得たんだけれど、完全に元通りに回復されていない放射線汚染地に対する恐れはもちろんあるけれど、もう一つ重要なのは、原発事故の原因だった原発そのものが地域からなくなっていないことが不安だという声をいくつも聞いた。

え?原発は爆発して稼働しなくなったじゃないかって?

それは福島第一原子力発電所の方だよ。

福島にはもう一つ福島第二原子力発電所があって、そこは停止状態なんだ。

福島県議会では廃炉を求める議決を出したんだけれど、東京電力にその意思はないらしい。

一口に避難というけれど、その苦難は想像を絶している。

もう二度とその経験だけはしたくないというのが、原発避難の被害者たちの率直な思いであり、その原因がなくなっていないことが一番帰還を妨げる原因となっているという認識は持っておいた方がいい。

ところが、だ。

実は避難私事が解除された自治体の一つ富岡町の住民数は増えている。

これは帰還者がふえたということではないか、と即断すると理解を誤ることになるんだ。

この問題を考えている市村高志さんと山下裕介さんのセミナーを聴く機会があったのだけれど、それによれば第一原発の廃炉作業に仕事を求めてきた住民数が増えたということが実態らしい。

するとどうなるのか、というと基本的にそのような労働に住み始めた新住民だけが住民なのかという問題が生じる。

もともと住んでいた人々は、移住したことにさせられて、富岡という地域とは無関係な存在にさせられてよいのだろうか。

果たして、新住民の人々が富岡という街をこよなく愛して遠い将来まで責任をもって地域づくりをしてくれるのだろうか。

こうした原発事故による強制避難の苦難と「故郷」への愛着という思いが、いま地理的空間的な条件を超えた「住民」概念をつくり始めようとしているんだ。

でも、こうした新しい「住民」概念の生成にはとても関心があるんだけれど、それ以上に、それが何に基づいているのかというのがもっとも関心のある点なんだ。

言い換えると、なぜ避難者たちはかつての生活地域を簡単に移住したと割り切れないのだろうか。

一口に「郷土愛」というのかもしれないけれど、その人の人格をつくり記憶や経験の根っこというべき場所を失うということの意味づけが、そこには必要になってくるのだと思う。

実は、この点に関してぼくはけっこうドライで、僕自身は郷土愛というものがほとんどないんだよね。

でも、そんな人間でも故郷を失ったら、自分が育った場を失ったらどう感じるんだろうというのは、ものすごく考えさせられる。

新しい「住民」という概念は空間にとらわれない利害関係や理念への賛同というのがポイントになるのかもしれないけれど、原発事故の後にはその人にとっての「根」という場所論の視点も必要になってくるんじゃないかな。

そして、それは思想が相手にしなければいけない問題であるように思うんだ。

どのくらい危機的なのか。

2014年に民間研究機関の日本創成会議が発表したのは衝撃だった。

なんと、2040年までに行政機能の維持が難しくなる「消滅可能性都市」が、全国で896自治体に上ることが示された(毎日新聞・2014年5月19日)。

福島県は原発事故が収束していないせいか、県単位のみの集計なので外されている。

この問題は継続的に追わなければいけないけれど、今回はこれに関連した住民自治のニュースだ。

2017年5月2日の日経新聞記事によると、高知県・大川村が人口流出と高齢化にさらされて村議会議員の担い手不足から、議会を廃止して有権者が参加する「町村総会」の設置が検討され始めたんだ。

2017年6月2日の朝日新聞によると、

鉱山で栄えた同村も、今や1960年代の人口の10分の1に減り、高齢化率は44%。

議員報酬も全国の町村議平均よりも3割低い15万5千円。

そんな中で浮上したのが「町村総会」だ。

地方自治法94条では町と村に限り、条例で議会の代わりに有権者全員で作る町村総会を置くことを認めています

いってみれば村政における直接民主制の実施ですね。

恥ずかしながら、こうした制度があることは今回のニュースで初めて知りました。

よく「政治・経済」の教科書に直接民主制の典型として、スイスの住民集会で有権者が挙手している場面なんか掲載されていますが、それが身近なものになるかもしれません。

もちろん、予算議決をはじめ政治的な専門性も必要ですから、これらを総会で決めていくことの困難は容易に想像されます。

山間の自治体では移動そのものも大変でしょう。

しかし、あらためて考えなければいけないのは、人口減社会・中央一極集中国家において地方自治はどうするかという課題が現実になっているところで、民主主義とは何かという問題でしょう。

むもしかすると、そこには誰かに肩代わりしてもらう代表民主主義ではない、真の民主政治のあり方が開かれるのかもしれない、と考えるのは楽観的に過ぎますかね?

それでも、近年、住民自治の変化は目覚ましい。

朝日新聞6月26日の記事によると、滋賀県愛荘町で通勤者・通学者も投票できる住民投票条例が成立した。

これもまた人口減社会において町外の人々に「第二の住民票」を発行するという街づくりに反映させようという取り組みだ。

これは首都圏に住む通勤者にも言えることかもしれませんね。

東京都に通勤しながら周辺県に住む人にとっては、都知事選や都議会選挙に一票を投じたいという思いはあるでしょう。

ただし、一応ここでは過疎化の問題に限定しておきましょう。

香川県三木町では2017年3月に「ふるさと住民票」を発行し、通勤・通学や出身者だけでなく、ふるさと納税をした町外在住者が登録すれば政策糧での「パブリックコメント」に参加できるという特典があるんだ。

その意味でいうと「ふるさと納税」という制度も興味深い。

そもそも故郷を離れた出身者が、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」という発想が基本にある(総務省・ふるさと納税ポータルサイト)。

最近では、その納税の見返りの返礼品争奪が激化して、その趣旨から外れる問題も生じている(毎日新聞2016年1月31日)けれど、逆にその地域の問題解決に共感・賛同して納税をしてもらうような「ふるさと納税」もある。

たとえば、NPOが主体となって広島県では殺処分対象の犬を減らす活動のためにふるさと納税を利用したり、佐賀県では難病と闘う子供たち「毎日の治療」に伴う痛みを和らげるための研究にふるさと納税を利用するというものもあるようです。

地域の課題解決に共感賛同してもらう人々に、地域づくりを協力してもらうというのは「住民」という概念を拡大する意味もあるようですね。

実はこうした「住民」概念の変容というのは、原発事故で離散した避難自治体の問題にとって重要な意味をもっているんだ。

今、福島県内で避難指示を出されていた自治体の多くが、政府の避難解除宣言を受けて次々と帰還政策を始めている。

けれど、実態としては帰還率はかなり低い。

僕は住民の方に直接その理由を聴く機会を得たんだけれど、完全に元通りに回復されていない放射線汚染地に対する恐れはもちろんあるけれど、もう一つ重要なのは、原発事故の原因だった原発そのものが地域からなくなっていないことが不安だという声をいくつも聞いた。

え?原発は爆発して稼働しなくなったじゃないかって?

それは福島第一原子力発電所の方だよ。

福島にはもう一つ福島第二原子力発電所があって、そこは停止状態なんだ。

福島県議会では廃炉を求める議決を出したんだけれど、東京電力にその意思はないらしい。

一口に避難というけれど、その苦難は想像を絶している。

もう二度とその経験だけはしたくないというのが、原発避難の被害者たちの率直な思いであり、その原因がなくなっていないことが一番帰還を妨げる原因となっているという認識は持っておいた方がいい。

ところが、だ。

実は避難私事が解除された自治体の一つ富岡町の住民数は増えている。

これは帰還者がふえたということではないか、と即断すると理解を誤ることになるんだ。

この問題を考えている市村高志さんと山下裕介さんのセミナーを聴く機会があったのだけれど、それによれば第一原発の廃炉作業に仕事を求めてきた住民数が増えたということが実態らしい。

するとどうなるのか、というと基本的にそのような労働に住み始めた新住民だけが住民なのかという問題が生じる。

もともと住んでいた人々は、移住したことにさせられて、富岡という地域とは無関係な存在にさせられてよいのだろうか。

果たして、新住民の人々が富岡という街をこよなく愛して遠い将来まで責任をもって地域づくりをしてくれるのだろうか。

こうした原発事故による強制避難の苦難と「故郷」への愛着という思いが、いま地理的空間的な条件を超えた「住民」概念をつくり始めようとしているんだ。

でも、こうした新しい「住民」概念の生成にはとても関心があるんだけれど、それ以上に、それが何に基づいているのかというのがもっとも関心のある点なんだ。

言い換えると、なぜ避難者たちはかつての生活地域を簡単に移住したと割り切れないのだろうか。

一口に「郷土愛」というのかもしれないけれど、その人の人格をつくり記憶や経験の根っこというべき場所を失うということの意味づけが、そこには必要になってくるのだと思う。

実は、この点に関してぼくはけっこうドライで、僕自身は郷土愛というものがほとんどないんだよね。

でも、そんな人間でも故郷を失ったら、自分が育った場を失ったらどう感じるんだろうというのは、ものすごく考えさせられる。

新しい「住民」という概念は空間にとらわれない利害関係や理念への賛同というのがポイントになるのかもしれないけれど、原発事故の後にはその人にとっての「根」という場所論の視点も必要になってくるんじゃないかな。

そして、それは思想が相手にしなければいけない問題であるように思うんだ。