前回はソフィストのことを「詭弁家」、けっこうあしざまに言っちゃったね。

一応弁護しておくと、どんな高名な思想家もその時代その時代によって評価がひっくり返ります。

ソフィストもそう。

今日扱うソクラテスなんか大嫌いだったニーチェは、ソフィストを絶賛します。

もちろん、僕らの評価もその時代状況にかなり影響されているという点では同じですから、単純にその思想家を断罪することには注意しなくてはいけないんです。

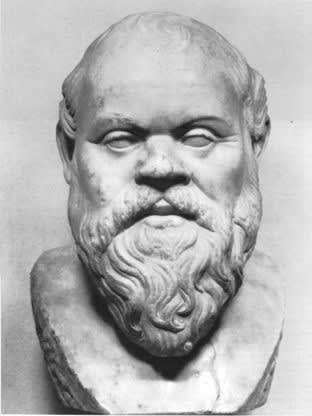

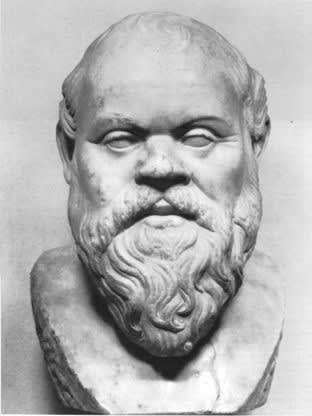

そのことを心に留めながら、今日はソクラテス(B.C.470-B.C.399)を扱います。

とはいえ、ソクラテスは面倒くさいです。

その中でももっとも面倒くさいのは、彼が自分の思想を書き残していない点です。

したがって、彼自身の思想が実のところどんなものであったのかはよくわからないのですよ。

じゃあ、なぜこんな2000年以上経っても、その思想が今に伝わっているのかというと、彼を論じたいくつかの文献を手がかりにしているのです。

中でも、彼の弟子であるプラトンが書き記した「対話篇」が最も参照される文献とされています。

実は、ソフィストに対する厳しい評価もプラトンの記述がもとになっています。

プラトンと言えば西欧哲学の元祖とされる哲学者であり、彼の影響を抜きにして哲学は語れないわけですから、その彼が哲学者の原形として描いたソクラテスとはいったい何者なのか、いまだにその興味は尽きないわけです。

さて、そのソクラテスはとにかく不思議な人物だった。

彼は、ときどき街なかで固まったまま、いつまでも動かなくなってしまう変な「癖」をもっていたと言います。

長い時は一晩中も固まったまま立ち続けていたという。

「饗宴」という対話篇の中には、宴会にいつまでも来ないソクラテスを呼んでくるように召使に命じた友人に、別の友人が「いや、それはよしてくれ。あの人は、そのままにしおいてやってくれ。あれは、あの人の癖の一つで、時々、どこでもお構いなしに、道をそれては入り込み、そこにたたずんでしまうのだよ」(鈴木照雄訳,『世界の名著・プラトンⅠ』,中央公論社,104頁)と述べる場面がありますよ。

これがいったん始まると、いつ元に戻るか誰も見当もつかない。

これ、何しているかわかる?

これは「思考」という癖です。

みんなもこんな経験はありませんか?

いったん考え始めると、じっと固まってしてしまう経験。

僕はけっこう歩きながら考えることができてしまうので固まることはあまりありませんが、それでも考え事しながら歩いている最中は視界が狭いし、時間があっという間に過ぎてしまっていることに驚きますね。

ソクラテス自身はこの瞬間を思考しているとは言っていない。

じゃあ、何をしているんだというと、このとき彼は「ダイモン」の声を聴いているというんだ。

ダイモンは人間と神々の中間に位置する「鬼神」とも呼ばれる存在だ。

彼は、固まってしまっているときはいつも、自分には見えないダイモンの声聞いていると言っている。

ハンナ・アーレントというユダヤ人女性の現代思想家は、「ダイモン」は自分の中のもう一人の自分であり、そして思考するとは、このもう一人の自分と心の中で対話する営みだと、ソクラテスから読み取っている。

たしかに、僕らは考え事しているときには心の中で誰かとしゃべっていないだろうか。

言葉を発している以上、それは相手がいることになると思うんだけれど、心の中においてそれは思考という心の中での対話を相手するもう一人の自分だというんだね。

それでも、一晩中固まったまま考え続けるというのは尋常じゃない。

哲学者というのはそういう思考の人間だという側面があることを示すものなのでしょうね。

不思議な人間だと言えば、彼は見た目が醜男だったそうですが、アテネで最ももてる男だったとも言います。

これ、なぜだと思いますか?

金持ちだった?

いや、彼はむしろその逆だったようです。

性格がよかった?

いや、後で見るように、彼はソフィストと問答すればするほど嫌われるし、最終的にはアテネ市民による裁判で死刑に処せられてしまう。

それでももてる男だったという。

誰に?

実は、それは若者たちにもてたんだ。しかも男の子。

「饗宴」には、ソクラテスに恋い焦がれるアルキビアデスという美少年が、その想いを告白しながら、彼にいっしょに寝ようと誘うんだけれど、つれなく相手にされなかったことの悔しさを告白しています。

そうです。古代のアテネでの恋愛と言えば、同性愛が珍しくなかったわけです。

恋愛なんて文化的なものだから、今の時代がたまたま異性愛文化だからと言って、絶対視しちゃいけないよ。

日本だって、武士の恋愛文化には「衆道」(しゅどう)という同性愛文化があったんだ。俗っぽく言えば、信長と小姓の森蘭丸の関係なんかがあるよね。

それはともかく、ソクラテスの何がそんなに魅力的だったのか。

それは彼自身もアルキビアですの美貌に興味をもたなかったように、それは知性だったと言われている。

ポイントは「若者たち」が魅力を感じた知性とは何かという点だ。

既に、世の中はこういうものだと決めてかかってしまっている「大人」にとっては、むしろウザい存在だったでしょう。

これは、君たちのように古い価値観に反感をもったりできる若い感性をもった人々にこそ、哲学は魅力的であるというものなんです。

ソクラテス自身、いい年齢になってまで哲学に入れ込んでいることを馬鹿にされる場面もありますが、むしろそれこそが若者を惹きつけた彼の知性だったということでしょう。

それを踏まえながらソクラテスの思想に入り込んでいきますね。

あるとき、ソクラテスの友人カイレポンが「ソクラテスよりも知恵者はいない」という託宣をデルフォイの神殿から持ち帰ってきた。

それを聴いたソクラテスは自分がそんなに知者ではないのに、神もおかしなことを言うなぁと思うわけです。

既に世の中にはソフィストという知識人もいましたから、自分より知恵のある人を探し出して神に反問してみようとしたわけです。

注意してほしいのは、彼は神そのものを疑ったわけではないんですね。

神の真意は何だろうかと、それを問おうとしたわけです。

「正義とは何か?」、「美とは何か?」

こうした問いを立てながら、彼は政治家やソフィストたちと問答をして知恵があるのかどうか観察していくわけですが、どうもそれらの人々もまた、何もわかっていないということを彼自身が公衆の面前で暴露してしまう。

あ、当時のアテネではアゴラという広場を中心にして、人々の前で公開討論をする文化があったのですね。

そこで普段知識があるとされるソフィストたちがソクラテスに無知であることを暴露されてしまうもんだから、たまったもんじゃない。

後で問題にしますが、結果的にこれに恨みを抱いた人々によってソクラテスは裁判に訴えられてしまいます。

たしかに、ソフィストたちが知恵者ではないということは証明できた。

だからと言って、彼自身もまた「正義」や「美」について何かを知っているわけではない。

いったい神は何を言おうとしたのか…

この疑問を突き詰めていったときに、彼はあることに気づきます。

「彼(ソフィストたち)は何も知らないのに知っていると思い、私の方は実際に知らないので、そのとおりにまた知っていると思いもしない。だから、知らないことはそれを知っていると思いもしないという、この何かちょっとした差によって、私の方が彼よりも智慧があるらしい」

これを「無知の知」といいます。

知者というのは神だけのことを指すのであり、皆は「知ったかぶり」のままに生きている。

そのことにまず気づかせていく活動にソクラテスは取り組んでいくわけです。

プライドの高い人にとっては、なんて迷惑な存在でしょうね。

でも、これって学校のセンセイが陥りやすい問題なんだよね。

ふだん、いちおう知識やら何やらを君たちに教えることを商売にしている人にとって、「あんたは何もわかってない」なんて自覚させたら、その人は怒り心頭でしょう。それがまさにソフィストたちだったんだ。

じゃあ、けっきょくゴルギアスのように「何も知りない」というニヒリズムでいいのか、「他者を支配する術」をそなえれば「徳」を身につけたことになるのかというと、ソクラテスはそうではない。

人間には知りたいという欲求(エロス)があり、それは不完全な人間が完全なものに憧れる証である。

そして、それを求める「魂」が、できるだけよくなるように気遣い、世話にしなければならないというのが、ソクラテスの「魂への配慮」という思想なんです。

そのために彼は、アテネ市民に対して自分は「アブ」のような役割を果たすと称しました。

これは、無知の眠りに貪っている人びとの精神を「ちくっ」刺すような存在ですね。

これは安眠したい人にとっては厄介ですよ。

あるいは、「シビレエイ」だとも自称した。

シビレエイって知ってます?

これって、変な動物で相手をしっぽの毒でしびれさせると同時に、自分自身もしびれちゃうんだって。

ソクラテスは、思考というのは何かを得る経験ではなく、むしろ「何もわからなくなってしまう」一種の麻痺状態だと考えた。

じっさい、ソクラテスと問答した相手は、「もうすっかり何が何だか分からなくなってしまいました」という状態に陥ってしまいます。

それは、実はソクラテス自身も同じ状態になってしまうのですが、彼はこの境地こそ「無知の知」であり、その経験を共有することを喜んで、「じゃあ、あらためて〇〇とは何か、いっしょに考えてみよう!」と問い直しを図る零地点立ち戻とうとします。

だから、ソクラテス自身は、けっして明確な答えを提示するのではないのです。

ひたすら、相手を問いにさらしながら無知であることを暴露し、「なにがなんだかわからなくなった」という困惑に陥らせてしまうんです。

なんて嫌な奴だよね!

でも、彼自身はその困惑こそ無知の自覚に立てた証だと喜んでしまう。

そして、そこから共に考えようという営みそのものが、各人の魂を善い方向へ向かわせることだと信じていたんだ。

では、なぜ魂に配慮しなければならないのか?

ソクラテスは、それを「金銭から徳(魂の善さ)が生じるのではなく、金銭その他すべては徳によって善きものになる」のだというのです。

カネはいらない、と言っているのではありません。カネは必要ですよ。

問題は、それに翻弄されているのが悪しき魂のあり方なのであって、逆にそれをコントロールできる魂になるように世話をすべきだというわけです。

それが、ソクラテスにとっては「知る」ということだった。

「知徳合一」とか「知行合一」という言葉はそれを表していますね。

「知る」ことができれば徳も備わり、行いもすぐれたものとなる。

こうした「知」に主眼を置くソクラテスの立場は「主知主義」とも言われます。

重要なのは、ソクラテスは一人ではなく、みんなで共に考えていこうとした哲学者だったという点です。

それをソクラテスは「問答法」という方法をもって、市井の人々との対話で真理を明らかにしていこうという実践に取り組んでいた。

ソクラテスは、真理というのは言葉になる以前に一人ひとりの魂の中に埋まっているものだと考えていた。

それを問答によって引き出そうとした。これを「産婆術」と言います。

まさに、言葉をたましいから出産させる方法だったんだね。

たとえば、君たちだって、考えや思いが言葉にならずに胸のあたりに仕えているような経験をしたことはないですか。

それを「君の言いたいことはこれ?」とか、問いを投げかけることで言葉に結びつけさせるような営みだ。

それが、まさに自分自身の言葉ということになるよね。

実は、この自分の言葉をつかむという経験こそ、人間にとってはとても快楽なんだよね。

現代社会で心を病んでいる人が心理カウンセリングを求める人が多いけれど、あれも一種の産婆術なんだと思う。

自分が気づいていない心の傷の原因を自分自身の言葉で気づかせることで、魂を楽にさせてる方法だ。

とはいえ、ソクラテスの産婆術は、心の傷や苦しさを癒すための心理カウンセリングとは、やはり違う。

できるだけ善きものとなるように魂に配慮するとは、自分自身との対話である思考によって徹底して自己吟味することである。

そこでは、癒しのためではなく「おまえ、ほんとうにあんな行動をとってよかったのか?」と、自分自身からの問いに答えなければならないという点では、実は厳しい経験と言えるでしょう。

この自分自身を問いにさらす存在を「良心」と名づけてもよいかもしれませんね。

近代ではカントという哲学者が言った実践理性というものに近いのかもしれません。

とにかく「善い」存在として自分の魂を善きものにしようという営みなんです。

ここで思い出すのは、ソクラテスの「悪を悪と知りながら、自ら進んで悪を為すものはいない」という命題です。

人は知ってさえいれば、悪事をなすことはない。

逆に言えば、悪事をなしてしまう人というのは「知らない」からだというんだ。

これは、けっこう深刻な問題ですよ。

たとえば、皆さんは「悪いと思いながら犯す犯罪」と「悪いと知らずに犯した犯罪」のどちらが罪が重いと思いますか?

一つの話題を提供します。

ナチスドイツ時代にユダヤ人が大量虐殺されたという事実は知っていますよね。

その政策を進める過程で重要な責任を負っていたアドルフ・アイヒマンという官僚がいました。

戦後、彼はアルゼンチンへ逃亡していたのですが、1960年にイスラエルの秘密警察モサドにつかまりエルサレムで裁判にかけられる。

大量虐殺の責任者として罪を問われたわけだ。

イスラエル側の検検察官や民衆は、アイヒマンをとんでもない悪の権化や怪物という人物のイメージに仕立て上げようとしていたんだけれど、先程紹介したアーレントという人は裁判を傍聴しながら、彼が大悪人でも残虐な人間でもなく、ただの小役人で「自分で考えることができない人間」だということに気づいてしまう。

事実、彼は裁判において、ユダヤ人を抹殺することが決められた法律を官僚として守っただけなのに、なぜ訴追されなければならないのか意味がわからないと述べます。

個人的にはユダヤ人に同情もしたけれど、法を守っただけなのになぜなのだ、とまったく自分が何をしでかしたのかを反省する、つまり思考することができなかったんだ。

彼女は、この発見からホロコーストのような巨大な悪というものは、異常な残虐性や冷酷さからではなく、「陳腐な悪」によって引き起こされてしまうという大胆なテーゼを発表したんだ。

このアーレントの発見は、ユダヤ側の被害者感情に受け入れられず、大論争を巻き起こしたんだけれど、これはソクラテスの命題と関わって重要な問いを提起していると思いませんか。

法律を順守しながらも、その行為の意味を吟味することができなかったアイヒマンは「善い生き方」だったと言えるのか。

この問題はいずれ特別授業で扱いたいと思います。

くり返すけれど、それが「善いのかどうか」について問う際には自分一人だけではなく、他者との対話によって吟味にかけることがソクラテスの最大の眼目だった。

なぜなら、そのことによって市民一人ひとりが真理に目を向けようとしていけば、自ずと善い都市国家になっていくと彼が考えたからなのです。

だから、彼の問答法による実践は、何よりもアテネ市民のために取り組んできたのだということをくり返し主張するのです。

そのことをソクラテスは『ソクラテスの弁明』で次のように述べています。

人間にとっては、徳その他のことについて毎日談論するという、このことが、まさに最大のよきことなのであって、私がそれらについて問答しながら自分と他人を吟味しているのを諸君は聞かれているわけであるが、これに反して、吟味のない生活というものは人間の生きる生活ではないと言っても、わたしがこういうのを諸君はなおさら信じないだろう。しかしそのことは、まさにわたしの言うとおりなのです、諸君。ただ、それを信じさせることが容易でないのです 。

ところが、既にふれたように、アテネ市民のために取り組んだソクラテスの哲学実践は、逆に市民から反感を買うことによって、裁判にかけられたうえに死刑に処せられます。

なぜ、そんなことになってしまったのか。

次回は、「ソクラテス裁判」の意味について考えましょう。

一応弁護しておくと、どんな高名な思想家もその時代その時代によって評価がひっくり返ります。

ソフィストもそう。

今日扱うソクラテスなんか大嫌いだったニーチェは、ソフィストを絶賛します。

もちろん、僕らの評価もその時代状況にかなり影響されているという点では同じですから、単純にその思想家を断罪することには注意しなくてはいけないんです。

そのことを心に留めながら、今日はソクラテス(B.C.470-B.C.399)を扱います。

とはいえ、ソクラテスは面倒くさいです。

その中でももっとも面倒くさいのは、彼が自分の思想を書き残していない点です。

したがって、彼自身の思想が実のところどんなものであったのかはよくわからないのですよ。

じゃあ、なぜこんな2000年以上経っても、その思想が今に伝わっているのかというと、彼を論じたいくつかの文献を手がかりにしているのです。

中でも、彼の弟子であるプラトンが書き記した「対話篇」が最も参照される文献とされています。

実は、ソフィストに対する厳しい評価もプラトンの記述がもとになっています。

プラトンと言えば西欧哲学の元祖とされる哲学者であり、彼の影響を抜きにして哲学は語れないわけですから、その彼が哲学者の原形として描いたソクラテスとはいったい何者なのか、いまだにその興味は尽きないわけです。

さて、そのソクラテスはとにかく不思議な人物だった。

彼は、ときどき街なかで固まったまま、いつまでも動かなくなってしまう変な「癖」をもっていたと言います。

長い時は一晩中も固まったまま立ち続けていたという。

「饗宴」という対話篇の中には、宴会にいつまでも来ないソクラテスを呼んでくるように召使に命じた友人に、別の友人が「いや、それはよしてくれ。あの人は、そのままにしおいてやってくれ。あれは、あの人の癖の一つで、時々、どこでもお構いなしに、道をそれては入り込み、そこにたたずんでしまうのだよ」(鈴木照雄訳,『世界の名著・プラトンⅠ』,中央公論社,104頁)と述べる場面がありますよ。

これがいったん始まると、いつ元に戻るか誰も見当もつかない。

これ、何しているかわかる?

これは「思考」という癖です。

みんなもこんな経験はありませんか?

いったん考え始めると、じっと固まってしてしまう経験。

僕はけっこう歩きながら考えることができてしまうので固まることはあまりありませんが、それでも考え事しながら歩いている最中は視界が狭いし、時間があっという間に過ぎてしまっていることに驚きますね。

ソクラテス自身はこの瞬間を思考しているとは言っていない。

じゃあ、何をしているんだというと、このとき彼は「ダイモン」の声を聴いているというんだ。

ダイモンは人間と神々の中間に位置する「鬼神」とも呼ばれる存在だ。

彼は、固まってしまっているときはいつも、自分には見えないダイモンの声聞いていると言っている。

ハンナ・アーレントというユダヤ人女性の現代思想家は、「ダイモン」は自分の中のもう一人の自分であり、そして思考するとは、このもう一人の自分と心の中で対話する営みだと、ソクラテスから読み取っている。

たしかに、僕らは考え事しているときには心の中で誰かとしゃべっていないだろうか。

言葉を発している以上、それは相手がいることになると思うんだけれど、心の中においてそれは思考という心の中での対話を相手するもう一人の自分だというんだね。

それでも、一晩中固まったまま考え続けるというのは尋常じゃない。

哲学者というのはそういう思考の人間だという側面があることを示すものなのでしょうね。

不思議な人間だと言えば、彼は見た目が醜男だったそうですが、アテネで最ももてる男だったとも言います。

これ、なぜだと思いますか?

金持ちだった?

いや、彼はむしろその逆だったようです。

性格がよかった?

いや、後で見るように、彼はソフィストと問答すればするほど嫌われるし、最終的にはアテネ市民による裁判で死刑に処せられてしまう。

それでももてる男だったという。

誰に?

実は、それは若者たちにもてたんだ。しかも男の子。

「饗宴」には、ソクラテスに恋い焦がれるアルキビアデスという美少年が、その想いを告白しながら、彼にいっしょに寝ようと誘うんだけれど、つれなく相手にされなかったことの悔しさを告白しています。

そうです。古代のアテネでの恋愛と言えば、同性愛が珍しくなかったわけです。

恋愛なんて文化的なものだから、今の時代がたまたま異性愛文化だからと言って、絶対視しちゃいけないよ。

日本だって、武士の恋愛文化には「衆道」(しゅどう)という同性愛文化があったんだ。俗っぽく言えば、信長と小姓の森蘭丸の関係なんかがあるよね。

それはともかく、ソクラテスの何がそんなに魅力的だったのか。

それは彼自身もアルキビアですの美貌に興味をもたなかったように、それは知性だったと言われている。

ポイントは「若者たち」が魅力を感じた知性とは何かという点だ。

既に、世の中はこういうものだと決めてかかってしまっている「大人」にとっては、むしろウザい存在だったでしょう。

これは、君たちのように古い価値観に反感をもったりできる若い感性をもった人々にこそ、哲学は魅力的であるというものなんです。

ソクラテス自身、いい年齢になってまで哲学に入れ込んでいることを馬鹿にされる場面もありますが、むしろそれこそが若者を惹きつけた彼の知性だったということでしょう。

それを踏まえながらソクラテスの思想に入り込んでいきますね。

あるとき、ソクラテスの友人カイレポンが「ソクラテスよりも知恵者はいない」という託宣をデルフォイの神殿から持ち帰ってきた。

それを聴いたソクラテスは自分がそんなに知者ではないのに、神もおかしなことを言うなぁと思うわけです。

既に世の中にはソフィストという知識人もいましたから、自分より知恵のある人を探し出して神に反問してみようとしたわけです。

注意してほしいのは、彼は神そのものを疑ったわけではないんですね。

神の真意は何だろうかと、それを問おうとしたわけです。

「正義とは何か?」、「美とは何か?」

こうした問いを立てながら、彼は政治家やソフィストたちと問答をして知恵があるのかどうか観察していくわけですが、どうもそれらの人々もまた、何もわかっていないということを彼自身が公衆の面前で暴露してしまう。

あ、当時のアテネではアゴラという広場を中心にして、人々の前で公開討論をする文化があったのですね。

そこで普段知識があるとされるソフィストたちがソクラテスに無知であることを暴露されてしまうもんだから、たまったもんじゃない。

後で問題にしますが、結果的にこれに恨みを抱いた人々によってソクラテスは裁判に訴えられてしまいます。

たしかに、ソフィストたちが知恵者ではないということは証明できた。

だからと言って、彼自身もまた「正義」や「美」について何かを知っているわけではない。

いったい神は何を言おうとしたのか…

この疑問を突き詰めていったときに、彼はあることに気づきます。

「彼(ソフィストたち)は何も知らないのに知っていると思い、私の方は実際に知らないので、そのとおりにまた知っていると思いもしない。だから、知らないことはそれを知っていると思いもしないという、この何かちょっとした差によって、私の方が彼よりも智慧があるらしい」

これを「無知の知」といいます。

知者というのは神だけのことを指すのであり、皆は「知ったかぶり」のままに生きている。

そのことにまず気づかせていく活動にソクラテスは取り組んでいくわけです。

プライドの高い人にとっては、なんて迷惑な存在でしょうね。

でも、これって学校のセンセイが陥りやすい問題なんだよね。

ふだん、いちおう知識やら何やらを君たちに教えることを商売にしている人にとって、「あんたは何もわかってない」なんて自覚させたら、その人は怒り心頭でしょう。それがまさにソフィストたちだったんだ。

じゃあ、けっきょくゴルギアスのように「何も知りない」というニヒリズムでいいのか、「他者を支配する術」をそなえれば「徳」を身につけたことになるのかというと、ソクラテスはそうではない。

人間には知りたいという欲求(エロス)があり、それは不完全な人間が完全なものに憧れる証である。

そして、それを求める「魂」が、できるだけよくなるように気遣い、世話にしなければならないというのが、ソクラテスの「魂への配慮」という思想なんです。

そのために彼は、アテネ市民に対して自分は「アブ」のような役割を果たすと称しました。

これは、無知の眠りに貪っている人びとの精神を「ちくっ」刺すような存在ですね。

これは安眠したい人にとっては厄介ですよ。

あるいは、「シビレエイ」だとも自称した。

シビレエイって知ってます?

これって、変な動物で相手をしっぽの毒でしびれさせると同時に、自分自身もしびれちゃうんだって。

ソクラテスは、思考というのは何かを得る経験ではなく、むしろ「何もわからなくなってしまう」一種の麻痺状態だと考えた。

じっさい、ソクラテスと問答した相手は、「もうすっかり何が何だか分からなくなってしまいました」という状態に陥ってしまいます。

それは、実はソクラテス自身も同じ状態になってしまうのですが、彼はこの境地こそ「無知の知」であり、その経験を共有することを喜んで、「じゃあ、あらためて〇〇とは何か、いっしょに考えてみよう!」と問い直しを図る零地点立ち戻とうとします。

だから、ソクラテス自身は、けっして明確な答えを提示するのではないのです。

ひたすら、相手を問いにさらしながら無知であることを暴露し、「なにがなんだかわからなくなった」という困惑に陥らせてしまうんです。

なんて嫌な奴だよね!

でも、彼自身はその困惑こそ無知の自覚に立てた証だと喜んでしまう。

そして、そこから共に考えようという営みそのものが、各人の魂を善い方向へ向かわせることだと信じていたんだ。

では、なぜ魂に配慮しなければならないのか?

ソクラテスは、それを「金銭から徳(魂の善さ)が生じるのではなく、金銭その他すべては徳によって善きものになる」のだというのです。

カネはいらない、と言っているのではありません。カネは必要ですよ。

問題は、それに翻弄されているのが悪しき魂のあり方なのであって、逆にそれをコントロールできる魂になるように世話をすべきだというわけです。

それが、ソクラテスにとっては「知る」ということだった。

「知徳合一」とか「知行合一」という言葉はそれを表していますね。

「知る」ことができれば徳も備わり、行いもすぐれたものとなる。

こうした「知」に主眼を置くソクラテスの立場は「主知主義」とも言われます。

重要なのは、ソクラテスは一人ではなく、みんなで共に考えていこうとした哲学者だったという点です。

それをソクラテスは「問答法」という方法をもって、市井の人々との対話で真理を明らかにしていこうという実践に取り組んでいた。

ソクラテスは、真理というのは言葉になる以前に一人ひとりの魂の中に埋まっているものだと考えていた。

それを問答によって引き出そうとした。これを「産婆術」と言います。

まさに、言葉をたましいから出産させる方法だったんだね。

たとえば、君たちだって、考えや思いが言葉にならずに胸のあたりに仕えているような経験をしたことはないですか。

それを「君の言いたいことはこれ?」とか、問いを投げかけることで言葉に結びつけさせるような営みだ。

それが、まさに自分自身の言葉ということになるよね。

実は、この自分の言葉をつかむという経験こそ、人間にとってはとても快楽なんだよね。

現代社会で心を病んでいる人が心理カウンセリングを求める人が多いけれど、あれも一種の産婆術なんだと思う。

自分が気づいていない心の傷の原因を自分自身の言葉で気づかせることで、魂を楽にさせてる方法だ。

とはいえ、ソクラテスの産婆術は、心の傷や苦しさを癒すための心理カウンセリングとは、やはり違う。

できるだけ善きものとなるように魂に配慮するとは、自分自身との対話である思考によって徹底して自己吟味することである。

そこでは、癒しのためではなく「おまえ、ほんとうにあんな行動をとってよかったのか?」と、自分自身からの問いに答えなければならないという点では、実は厳しい経験と言えるでしょう。

この自分自身を問いにさらす存在を「良心」と名づけてもよいかもしれませんね。

近代ではカントという哲学者が言った実践理性というものに近いのかもしれません。

とにかく「善い」存在として自分の魂を善きものにしようという営みなんです。

ここで思い出すのは、ソクラテスの「悪を悪と知りながら、自ら進んで悪を為すものはいない」という命題です。

人は知ってさえいれば、悪事をなすことはない。

逆に言えば、悪事をなしてしまう人というのは「知らない」からだというんだ。

これは、けっこう深刻な問題ですよ。

たとえば、皆さんは「悪いと思いながら犯す犯罪」と「悪いと知らずに犯した犯罪」のどちらが罪が重いと思いますか?

一つの話題を提供します。

ナチスドイツ時代にユダヤ人が大量虐殺されたという事実は知っていますよね。

その政策を進める過程で重要な責任を負っていたアドルフ・アイヒマンという官僚がいました。

戦後、彼はアルゼンチンへ逃亡していたのですが、1960年にイスラエルの秘密警察モサドにつかまりエルサレムで裁判にかけられる。

大量虐殺の責任者として罪を問われたわけだ。

イスラエル側の検検察官や民衆は、アイヒマンをとんでもない悪の権化や怪物という人物のイメージに仕立て上げようとしていたんだけれど、先程紹介したアーレントという人は裁判を傍聴しながら、彼が大悪人でも残虐な人間でもなく、ただの小役人で「自分で考えることができない人間」だということに気づいてしまう。

事実、彼は裁判において、ユダヤ人を抹殺することが決められた法律を官僚として守っただけなのに、なぜ訴追されなければならないのか意味がわからないと述べます。

個人的にはユダヤ人に同情もしたけれど、法を守っただけなのになぜなのだ、とまったく自分が何をしでかしたのかを反省する、つまり思考することができなかったんだ。

彼女は、この発見からホロコーストのような巨大な悪というものは、異常な残虐性や冷酷さからではなく、「陳腐な悪」によって引き起こされてしまうという大胆なテーゼを発表したんだ。

このアーレントの発見は、ユダヤ側の被害者感情に受け入れられず、大論争を巻き起こしたんだけれど、これはソクラテスの命題と関わって重要な問いを提起していると思いませんか。

法律を順守しながらも、その行為の意味を吟味することができなかったアイヒマンは「善い生き方」だったと言えるのか。

この問題はいずれ特別授業で扱いたいと思います。

くり返すけれど、それが「善いのかどうか」について問う際には自分一人だけではなく、他者との対話によって吟味にかけることがソクラテスの最大の眼目だった。

なぜなら、そのことによって市民一人ひとりが真理に目を向けようとしていけば、自ずと善い都市国家になっていくと彼が考えたからなのです。

だから、彼の問答法による実践は、何よりもアテネ市民のために取り組んできたのだということをくり返し主張するのです。

そのことをソクラテスは『ソクラテスの弁明』で次のように述べています。

人間にとっては、徳その他のことについて毎日談論するという、このことが、まさに最大のよきことなのであって、私がそれらについて問答しながら自分と他人を吟味しているのを諸君は聞かれているわけであるが、これに反して、吟味のない生活というものは人間の生きる生活ではないと言っても、わたしがこういうのを諸君はなおさら信じないだろう。しかしそのことは、まさにわたしの言うとおりなのです、諸君。ただ、それを信じさせることが容易でないのです 。

ところが、既にふれたように、アテネ市民のために取り組んだソクラテスの哲学実践は、逆に市民から反感を買うことによって、裁判にかけられたうえに死刑に処せられます。

なぜ、そんなことになってしまったのか。

次回は、「ソクラテス裁判」の意味について考えましょう。