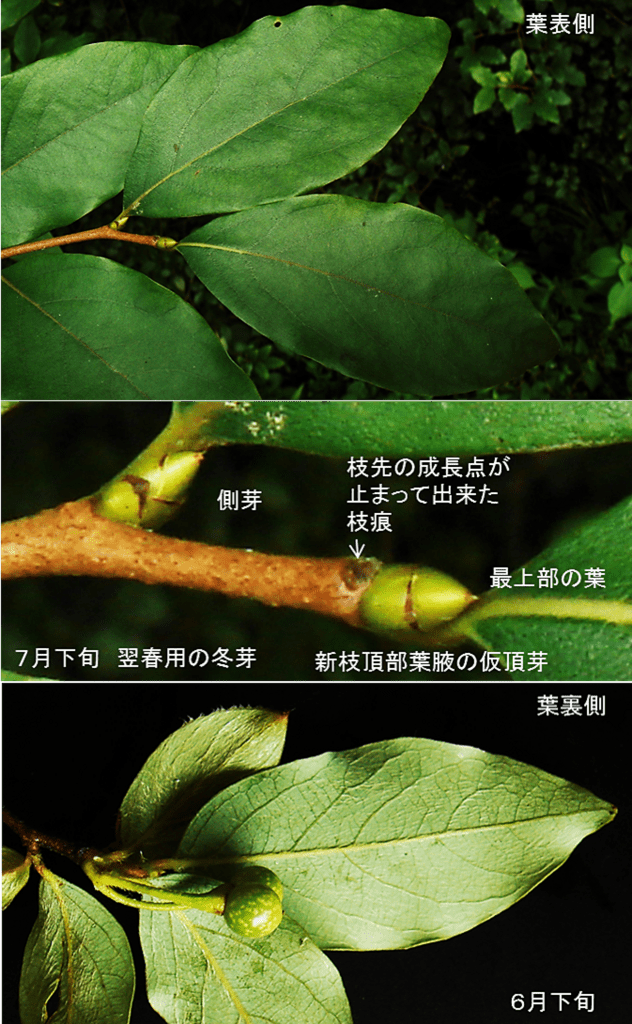

ヤマコウバシ(山香ばし クスノキ科 クロモジ属 落葉小高木 雌雄異株 花期4月) 和名は枝・葉の芳香に由来。葉は互生、葉柄は短かく、葉身は卵状楕円形で葉先は鈍頭、縁は全縁。新葉の葉裏に灰白色の絹毛が密生するが次第に落ちて成葉の脈上に僅かに残る。秋に褐色に黄葉し枯れた後も落葉せず、春まで枝に残り木々が葉を落とした林の中でよく目立つ。

冬芽(混芽)が展開し新梢が芽吹くとその基部に長い花柄を散形状に伸ばして花をつける。写真は雌株の雌花で花被6片が半開、花被の中から子房が覗き花柱・柱頭が徳利状に出る。果実は液果で次第に太くなる果柄につき秋に暗赤色から黒色に熟す。

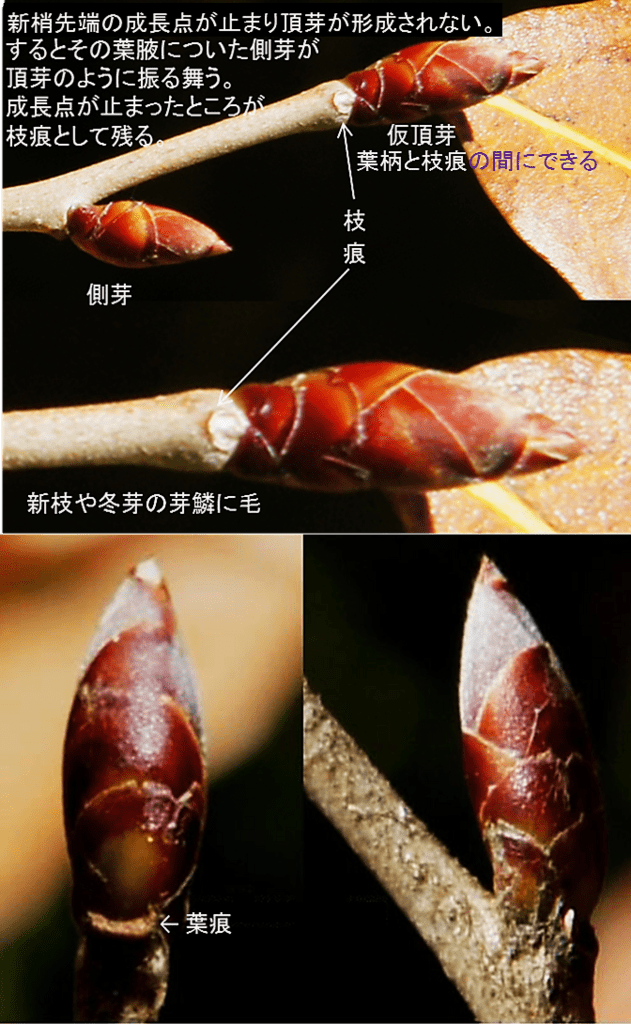

冬芽(混芽)は紡錘形で赤褐色の芽麟に包まれ先端部に白い短毛がつく。枝の先端部の冬芽(混芽)は仮頂芽 (新梢先端の成長点が止まり頂芽が形成されない時、直下の腋芽があたかも頂芽の様に振る舞う)。

日本に広く分布するが雄株は発見されておらず、雌株だけで結実する単為生殖で子孫を増やしてきたのか謎のままでした。

学名Lindera glauca

属名Lindera SWEの植物学者Johann Linder (~1723)

種小名glauca 淡い青緑色/灰緑色 (葉裏の色)

アラカシQuercus glauca の小種名もglauca。アラカシの葉裏も白っぽい毛が密生して灰緑色に見えるのが特徴。

クロモジ属の受精・結実について

(1) クロモジ、アブラチャン、ダンコウバイの3種は、自家受精や単為生殖を行わず、近親交配による弱勢を避けていることが示さ れている。

(2) ヤマコウバシは雌雄異株で大陸には雄株と雌株が生育している。しかし日本で見られるのは雌株ばかりです。雌株の仮雄蕊が稀に正常な花粉を分泌し雌蕊が結実するのか、あるいは雌株単独の単為生殖で結実するのか長い間不明のままでした。ところが遺伝子の研究の結果、クロモジ属の内ヤマコウバシは単為生殖で健全な種子を生産していることが分かった。

「ヤマコウバシの日本各地の種子サンプルの遺伝子配列を解析した結果、遺伝子型は母樹の正確なコピーであり、しかもサンプル間で殆ど変異が見られないことが明らかになった。ヤマコウバシがたった一本の雌株から生じた巨大なクローンであることを意味する。

大阪市立大学 https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/news/2020/210226-1

TOP (目次) 画像・文 塩城 忠