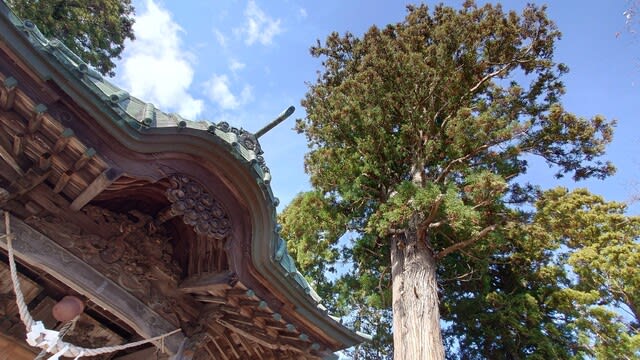

神社の大きな木を見上げたら気持ちがすっきりしそう、青空もこんなに広がってるし…

****************

相馬太田神社

1323年、陸奥相馬氏第六代当主・相馬重胤が鎮守・妙見を鎮座した

明治維新後、妙見菩薩を医徳寺に遷し、御祭神を天之御中主神とした

狛犬は社殿前と階段下に二対

****************

相馬小高神社

相馬氏の居城だった小高城跡にある神社

小高城は1336年に相馬重胤の子光胤によって築城されてから江戸時代の初めまで約280年間、奥州相馬氏の居城だった

江戸時代になって相馬氏が中村城に移ったあとも妙見が祀られ、明治時代に小高神社、戦後に相馬小高神社と改称

社殿前の狛犬、渦巻いて流れるようなたてがみと尾、凛々しい表情がすばらしい

吽形の足元にいる子獅子、真っ直ぐ上を向いて母獅子を見つめている姿がなんとも愛らしい

台座に「白河町 三國岩次郎 刻」とある、昭和初期の石工で白河ではよく見かける名前らしい、名工かも!

****************

貴船神社

御祭神は、雨を司る龍神タカオカミノカミ、五穀豊穣や出世・武芸を司る神クラオカミノカミのニ神

相馬重胤が行方郡に移る1323年以前からこの地域で信仰されていたという、屋根やお賽銭箱に九曜紋が見える…

ニシキギは季気の変容力を象徴する縁起の良い木、私たちの強さと熱意を高めてくれる

社殿前の狛犬、彫りは浅いが表情や動きはいい感じ!

****************

日鷲神社

相馬重胤が下総国から行方郡に移る際に一緒に移って太田に祀られ、そのあと小高に移された

御祭神は天日鷲命(あめのひわしのみこと)、弓矢など武器を司る戦の神、代々の奥州相馬氏から戦場での守護神として信仰されていた

御祈祷殿には護摩壇が設けられ護摩木を焚いて祈祷が行われる

江戸時代の相馬中村藩主・相馬昌胤が藩内の寺社に吉田神道を広めたことに由縁

****************

太田から小高へ向かう途中の道ばたに咲いてるサザンカ、10数年前はもっと背が高かったような気がする

紅葉・黄葉したカエデやニシキギ、イチョウ、常に緑を保つスギやマツ、サカキ… 神社に植えられた樹木には精霊が宿る

狛犬たちは魔物から神社を守るためににらみをきかせてる、格好いいのから可愛いのまでいろいろいるけどね