https://www.miraikan.jst.go.jp/exhibition/tsunagari/images/authagraph/authagraph_about_img01.gif

記事参照

News Up 世界の見方が変わる?新しい世界地図

11月2日 14時19分

私たちが日常的によく目にする「メルカトル図法」の世界地図は、緯度が高くなるほど大陸の面積が拡大され、形がゆがむ欠点があります。

できるだけ正しく、ゆがみの少ない世界地図ができないか。

日本人が新たに考案した世界地図がことし、優れたデザインを表彰する「グッドデザイン賞」の大賞に選ばれました。

正確な地球の全体像を示すだけでなく、世界の見方が多様にあることを示して、高く評価されました。

考案したのは建築家

新しい世界地図を考案したのは慶應義塾大学政策・メディア研究科の鳴川肇准教授です。

「authalic(面積が等しい)」と「graph(図)」を合わせて「オーサグラフ」と名付けました。

鳴川さんは、もともと建築家で、自分が設計した建物を、3次元の立体から2次元の平面に写し込む投影法に興味を持ち、研究を重ねてきました。

その過程で、球体である地球を、どのようにしたら正確に平面に表現できるのかを考え始めたということです。

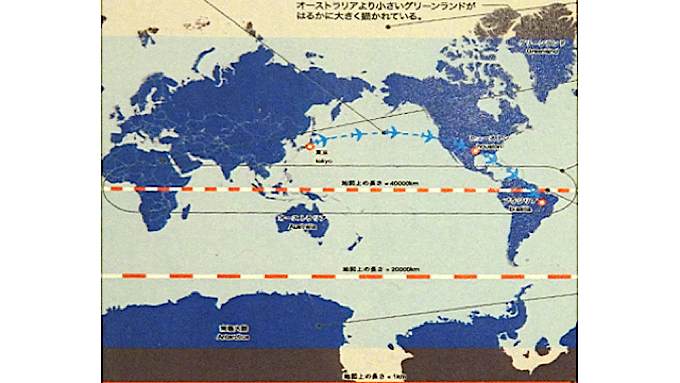

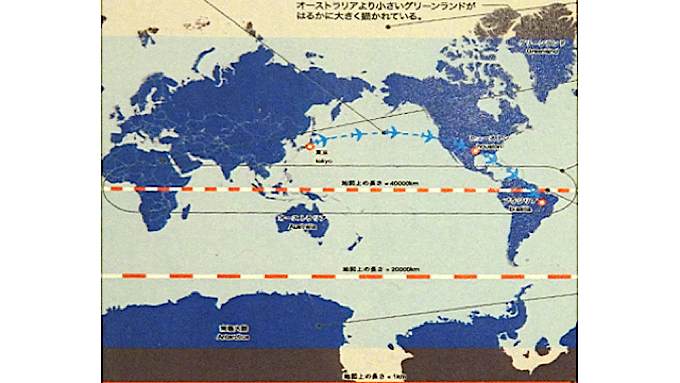

グリーンランドはオーストラリアより大きい?

世界で最も知られている世界地図は「メルカトル図法」と呼ばれ、1569年に発表されました。

当時、南極大陸の存在は知られておらず、ヨーロッパの国々が興味を持っていたのは、銀や香辛料などが採れる赤道付近の地域でした。

メルカトル図法では、赤道付近の地理は比較的正確に表現されるため、当時としては「ほぼ完璧な世界地図」でした。

一方で、緯度が高くなるほど、大陸の面積が拡大され、形がゆがんでしまいます。

極地に近づけば、近づくほど、大陸を引き延ばさないと、平面に描くことができないからです。

このため、南極大陸やグリーンランドなどは、実際の面積よりもはるかに大きくなってしまいます。 さらに、地図上の2点間を結ぶ距離も正確ではありません。

例えば日本からブラジルへ行く場合、実際はアメリカを経由するのが最短距離ですが、メルカトル図法の場合、遠回りしているように見えてしまう欠点があるのです。

大陸を正しく描くと地図がギザギザに

こうした問題点を解決するために、さまざまな世界地図が考案されてきました。

その中で、鳴川さんが最も優れていると考えているのが、1946年にアメリカ人のバックミンスター・フラーが考えた「ダイマキシオン・マップ」です。

この世界地図では、6つの大陸の面積と形がほぼ正確に描かれています。

発表されたのはアメリカとソ連の冷戦が始まった時期ですが、この地図を見ると、冷戦が東西ではなく、北極海を挟んだ対立だということがわかります。

一方で、大陸の面積と形を正確に描くことを優先したため、地図がギザギザになってしまい、太平洋が3つの領域に分断されてしまうなどのデメリットがありました。

球体を正四面体に

鳴川さんは、メルカトル図法のように地球1個分を長方形に収めつつ、ダイマキシオン・マップのように大陸の面積や形がほぼ正しい世界地図を描けないかと考えました。

当初、鳴川さんは面積が完璧な地図を目指していましたが、妻から「面積が正しいからと言って、形がいびつでは誰も見向きもしない」と厳しい指摘を受け、面積を極力正しく保ちながら、形のゆがみも少なくし、地球儀での陸や海の見え方と違和感がない姿で平面に描く方法を模索しました。

そこで鳴川さんが考え出したのは、地球の表面積を96等分して、その面積の比率を保ちながら正四面体の表面に書き写すという方法です。

正四面体は、はさみで切り開くと展開図が長方形になるという特徴を利用したのです。

鳴川准教授は何回も地球の模型を作っては、はさみで切り開き、失敗を何度も繰り返して、オーサグラフの完成にこぎつけました。

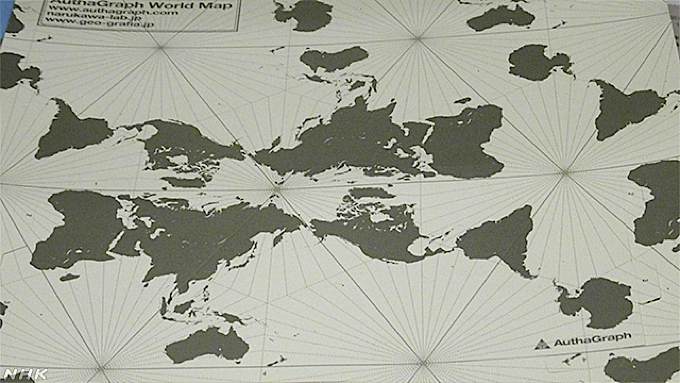

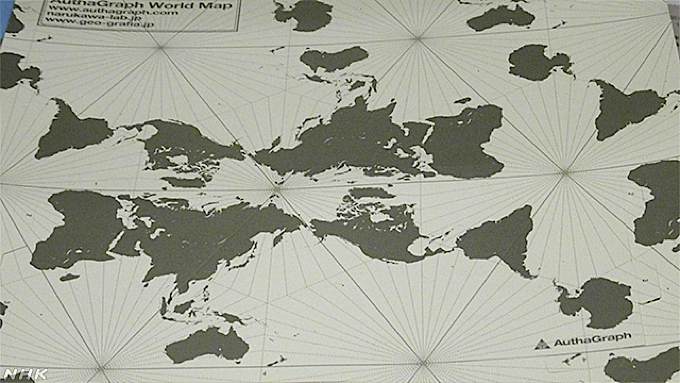

球体の表面を長方形に完全に書き写すことは不可能だと数学的に証明されているということですが、オーサグラフでは、南極大陸をはじめ6つの大陸が面積がほぼ正しい状態で、形も均等にゆがみを分散することでほぼ正確に描かれています。

この結果、グリーンランドはオーストラリア大陸よりは小さいことが、正しく表現されています。

また、東京からブラジルへ行くのにアメリカを経由するのが最短距離であることを示すこともできました。

世界を自由に見渡せる地図

オーサグラフが画期的なのは、大陸の面積を極力正しく、形のゆがみを抑えて描いただけではありません。

縦横に隣り合わせて地図を並べることで、地理的な関係を損なうことなく、限りなくつなげることができるのです。

鳴川准教授は「私たちが住む球面の世界は、どれだけ歩いても行き止まりのない世界ですが、そのことを平面で、どれだけ忠実に再現できるかということも試したかった」と話しています。

このため、世界のあらゆる場所を中心にして、三角形や、長方形、平行四辺形など、さまざまな形の世界地図を作ることができるようになりました。

鳴川准教授は「日本は極東と呼ばれてきましたが、これはヨーロッパを中心に据えた世界地図から見て、東の端という視点です。

オーサグラフによって、世界を見据える斬新な視点が生まれ、よりバランスが取れた国際認識へ舵が切れるような発想が生まれるきっかけになれば」と話しています。

「日本って小さな島国じゃない」

ネットでは、400年以上前の世界地図がいまだに使われていることや、日本が意外と大きく感じることに驚きの声が上がっています。

「この地図を見ると、日本って小さな島国というサイズじゃないこともわかるよね」

「ロシアが認識よりもかなり小さい」

「子どもの頃、メルカトル図法の地図と地球儀を買ってもらって、大陸の大きさの違いにめっちゃ悩んだ思い出が」

「メルカトル図法に慣れた目には違和感があるけど、世界観が変わる」

「今の時代の価値観に、これまで使っていた地図が合っていないことに気付いた」

日本科学未来館のホームページでも

オーサグラフは、今月3日まで東京ミッドタウンで開かれているグッドデザイン賞の受賞作品の展示会で見ることができるほか、日本科学未来館のホームページでも見ることができます。

日本科学未来館のホームページ

https://www.miraikan.jst.go.jp/exhibition/tsunagari/authagraph.html

注目・関連ワード

1. News Up

2. 五輪会場問題

3. 豊洲市場問題

4. TPP

5. 米大統領選

6. 三笠宮さま ご逝去

7. 大川小津波訴訟

科学・文化ニュース一覧へ戻る

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161102/k10010753391000.html

記事参照

News Up 世界の見方が変わる?新しい世界地図

11月2日 14時19分

私たちが日常的によく目にする「メルカトル図法」の世界地図は、緯度が高くなるほど大陸の面積が拡大され、形がゆがむ欠点があります。

できるだけ正しく、ゆがみの少ない世界地図ができないか。

日本人が新たに考案した世界地図がことし、優れたデザインを表彰する「グッドデザイン賞」の大賞に選ばれました。

正確な地球の全体像を示すだけでなく、世界の見方が多様にあることを示して、高く評価されました。

考案したのは建築家

新しい世界地図を考案したのは慶應義塾大学政策・メディア研究科の鳴川肇准教授です。

「authalic(面積が等しい)」と「graph(図)」を合わせて「オーサグラフ」と名付けました。

鳴川さんは、もともと建築家で、自分が設計した建物を、3次元の立体から2次元の平面に写し込む投影法に興味を持ち、研究を重ねてきました。

その過程で、球体である地球を、どのようにしたら正確に平面に表現できるのかを考え始めたということです。

グリーンランドはオーストラリアより大きい?

世界で最も知られている世界地図は「メルカトル図法」と呼ばれ、1569年に発表されました。

当時、南極大陸の存在は知られておらず、ヨーロッパの国々が興味を持っていたのは、銀や香辛料などが採れる赤道付近の地域でした。

メルカトル図法では、赤道付近の地理は比較的正確に表現されるため、当時としては「ほぼ完璧な世界地図」でした。

一方で、緯度が高くなるほど、大陸の面積が拡大され、形がゆがんでしまいます。

極地に近づけば、近づくほど、大陸を引き延ばさないと、平面に描くことができないからです。

このため、南極大陸やグリーンランドなどは、実際の面積よりもはるかに大きくなってしまいます。 さらに、地図上の2点間を結ぶ距離も正確ではありません。

例えば日本からブラジルへ行く場合、実際はアメリカを経由するのが最短距離ですが、メルカトル図法の場合、遠回りしているように見えてしまう欠点があるのです。

大陸を正しく描くと地図がギザギザに

こうした問題点を解決するために、さまざまな世界地図が考案されてきました。

その中で、鳴川さんが最も優れていると考えているのが、1946年にアメリカ人のバックミンスター・フラーが考えた「ダイマキシオン・マップ」です。

この世界地図では、6つの大陸の面積と形がほぼ正確に描かれています。

発表されたのはアメリカとソ連の冷戦が始まった時期ですが、この地図を見ると、冷戦が東西ではなく、北極海を挟んだ対立だということがわかります。

一方で、大陸の面積と形を正確に描くことを優先したため、地図がギザギザになってしまい、太平洋が3つの領域に分断されてしまうなどのデメリットがありました。

球体を正四面体に

鳴川さんは、メルカトル図法のように地球1個分を長方形に収めつつ、ダイマキシオン・マップのように大陸の面積や形がほぼ正しい世界地図を描けないかと考えました。

当初、鳴川さんは面積が完璧な地図を目指していましたが、妻から「面積が正しいからと言って、形がいびつでは誰も見向きもしない」と厳しい指摘を受け、面積を極力正しく保ちながら、形のゆがみも少なくし、地球儀での陸や海の見え方と違和感がない姿で平面に描く方法を模索しました。

そこで鳴川さんが考え出したのは、地球の表面積を96等分して、その面積の比率を保ちながら正四面体の表面に書き写すという方法です。

正四面体は、はさみで切り開くと展開図が長方形になるという特徴を利用したのです。

鳴川准教授は何回も地球の模型を作っては、はさみで切り開き、失敗を何度も繰り返して、オーサグラフの完成にこぎつけました。

球体の表面を長方形に完全に書き写すことは不可能だと数学的に証明されているということですが、オーサグラフでは、南極大陸をはじめ6つの大陸が面積がほぼ正しい状態で、形も均等にゆがみを分散することでほぼ正確に描かれています。

この結果、グリーンランドはオーストラリア大陸よりは小さいことが、正しく表現されています。

また、東京からブラジルへ行くのにアメリカを経由するのが最短距離であることを示すこともできました。

世界を自由に見渡せる地図

オーサグラフが画期的なのは、大陸の面積を極力正しく、形のゆがみを抑えて描いただけではありません。

縦横に隣り合わせて地図を並べることで、地理的な関係を損なうことなく、限りなくつなげることができるのです。

鳴川准教授は「私たちが住む球面の世界は、どれだけ歩いても行き止まりのない世界ですが、そのことを平面で、どれだけ忠実に再現できるかということも試したかった」と話しています。

このため、世界のあらゆる場所を中心にして、三角形や、長方形、平行四辺形など、さまざまな形の世界地図を作ることができるようになりました。

鳴川准教授は「日本は極東と呼ばれてきましたが、これはヨーロッパを中心に据えた世界地図から見て、東の端という視点です。

オーサグラフによって、世界を見据える斬新な視点が生まれ、よりバランスが取れた国際認識へ舵が切れるような発想が生まれるきっかけになれば」と話しています。

「日本って小さな島国じゃない」

ネットでは、400年以上前の世界地図がいまだに使われていることや、日本が意外と大きく感じることに驚きの声が上がっています。

「この地図を見ると、日本って小さな島国というサイズじゃないこともわかるよね」

「ロシアが認識よりもかなり小さい」

「子どもの頃、メルカトル図法の地図と地球儀を買ってもらって、大陸の大きさの違いにめっちゃ悩んだ思い出が」

「メルカトル図法に慣れた目には違和感があるけど、世界観が変わる」

「今の時代の価値観に、これまで使っていた地図が合っていないことに気付いた」

日本科学未来館のホームページでも

オーサグラフは、今月3日まで東京ミッドタウンで開かれているグッドデザイン賞の受賞作品の展示会で見ることができるほか、日本科学未来館のホームページでも見ることができます。

日本科学未来館のホームページ

https://www.miraikan.jst.go.jp/exhibition/tsunagari/authagraph.html

注目・関連ワード

1. News Up

2. 五輪会場問題

3. 豊洲市場問題

4. TPP

5. 米大統領選

6. 三笠宮さま ご逝去

7. 大川小津波訴訟

科学・文化ニュース一覧へ戻る

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161102/k10010753391000.html

例えば、オーストラリアのタスマニア島から南極を見た場合、距離も方向も正しくなく、分からない状態と言える。

地図の中心から放射状に見るのならば良いのかもしれない。