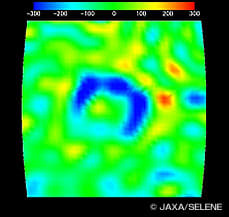

米航空宇宙局(NASA)とアリゾナ大などが、米無人火星探査機「フェニックス」が撮影した「火星の氷」として下の画像を公表しました。

これまで火星の北極付近の地下には、水の流れ出した跡などから氷があるのではないかと推定されていました。

それが今回のように氷そのものの画像が送られて来たことは画期的なことです。

なんでも、火星の北極付近に着陸した無人探査機「フェニックス」が着陸する際のガス噴射で地表の土が吹き飛ばされて露出したのではないかということです。

益々、火星に生物が生息する可能性が高くなりました。

火星に着陸した無人探査機「フェニックス」が撮影した氷とみられる白い物体。上部は機体底面の噴射ノズル(NASA、アリゾナ大など提供)

火星の氷か、探査機撮影 着陸時の噴射で露出(共同通信) - goo ニュース

【今日の写真】

「オオマチヨイグサ」です。

これまで火星の北極付近の地下には、水の流れ出した跡などから氷があるのではないかと推定されていました。

それが今回のように氷そのものの画像が送られて来たことは画期的なことです。

なんでも、火星の北極付近に着陸した無人探査機「フェニックス」が着陸する際のガス噴射で地表の土が吹き飛ばされて露出したのではないかということです。

益々、火星に生物が生息する可能性が高くなりました。

火星に着陸した無人探査機「フェニックス」が撮影した氷とみられる白い物体。上部は機体底面の噴射ノズル(NASA、アリゾナ大など提供)

火星の氷か、探査機撮影 着陸時の噴射で露出(共同通信) - goo ニュース

【今日の写真】

「オオマチヨイグサ」です。