さて前回は綿織物のことを少しお勉強しました

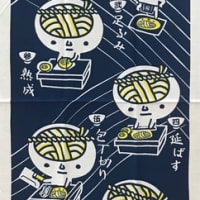

手拭いは綿織物の「晒し」で 出来ています

晒しの状態になったものを手拭いにするには

次は何をするのかな?

今回は 大好きな「かまわぬ」さんの手順を追ってみます

まず 1反12メートルもあるものを 水洗いするんですって!

それは 染料を浸透しやすくするためだということです

当然 洗ったら干さないといけませんが

12メートルを切らずに干すので 干し場の高さが10メートル以上だってよ!

圧巻です!

圧巻です!

しかもその干し場 台の上から手作業だってんだから 怖いねどうも

ひ~!おいちゃん怖くないの?

ひ~!おいちゃん怖くないの?

こうして 怖い思いをして(なのか?)乾いた晒しに

ガラを付けて行くわけですが

その前に!

もう一手間必要なんですな

染め方には何種類かあるようですが

そのどれもたぶん 糊付け という工程を経ています

染めたくない所に糊を付けるのですね!

まず糊をつけたい所をくりぬいた型を作ります

それは和紙を柿渋で塗り固めたものだそうで「渋紙」というそうです

いまだに和紙を使っているところがいいね!

もちろん感光紙などを使ってトレースするなど

技術の進歩もあり それを採用している所もあるようです

それができたら 何と1枚ずつそれを置いて糊付けをするそうです

1枚1枚手作業ですよ!

木綿が1反12メートルですから~

それを何反もでしょ!

晒しから考えたら この手間 気が遠くなんね…

小学校くらいで経験した版画みたいなもの?

これが1色だけのデザインなら簡単だけれど

2色以上だと 糊で土台を作って

あいたところへ染料を流し込むということになるそうです

あ そのあたりは 次回ということで(笑)

そして 糊付けを終えた反物は糊が流れるのを防ぐため

「おがくず」や「粟がら」を付けておく

と あります

こういう所がなんか好き!

この便利になった時代に 例えば化学製品で何か代用してしまいそうなところ

いかにも昔から使っているものを 今もそのまま使う

なぜならそれが一番便利だから

ケロむしょうに こういうのに弱いのね

「おがくず」はまだ見たことがあるよ

駅のホームにもあるもの

でも「粟がら」って見たことないなぁ

粟のからですよね 籾殻みたいなもの???

ネットで調べても「マッコルリ」とか出てくるし(笑)

今度知り合いに聞いてみようと思います

で やっと やぁっと次が染めの作業です

が

染の技法については また次の機会にいたしましょう

ふぅ~む 大変なんだねぇ… しみじみ

↓手拭いに興味のあるかたもないかたも

ポチュッとひとつお願いしやす!

にほんブログ村

にほんブログ村

手拭いは綿織物の「晒し」で 出来ています

晒しの状態になったものを手拭いにするには

次は何をするのかな?

今回は 大好きな「かまわぬ」さんの手順を追ってみます

まず 1反12メートルもあるものを 水洗いするんですって!

それは 染料を浸透しやすくするためだということです

当然 洗ったら干さないといけませんが

12メートルを切らずに干すので 干し場の高さが10メートル以上だってよ!

圧巻です!

圧巻です!しかもその干し場 台の上から手作業だってんだから 怖いねどうも

ひ~!おいちゃん怖くないの?

ひ~!おいちゃん怖くないの?こうして 怖い思いをして(なのか?)乾いた晒しに

ガラを付けて行くわけですが

その前に!

もう一手間必要なんですな

染め方には何種類かあるようですが

そのどれもたぶん 糊付け という工程を経ています

染めたくない所に糊を付けるのですね!

まず糊をつけたい所をくりぬいた型を作ります

それは和紙を柿渋で塗り固めたものだそうで「渋紙」というそうです

いまだに和紙を使っているところがいいね!

もちろん感光紙などを使ってトレースするなど

技術の進歩もあり それを採用している所もあるようです

それができたら 何と1枚ずつそれを置いて糊付けをするそうです

1枚1枚手作業ですよ!

木綿が1反12メートルですから~

それを何反もでしょ!

晒しから考えたら この手間 気が遠くなんね…

小学校くらいで経験した版画みたいなもの?

これが1色だけのデザインなら簡単だけれど

2色以上だと 糊で土台を作って

あいたところへ染料を流し込むということになるそうです

あ そのあたりは 次回ということで(笑)

そして 糊付けを終えた反物は糊が流れるのを防ぐため

「おがくず」や「粟がら」を付けておく

と あります

こういう所がなんか好き!

この便利になった時代に 例えば化学製品で何か代用してしまいそうなところ

いかにも昔から使っているものを 今もそのまま使う

なぜならそれが一番便利だから

ケロむしょうに こういうのに弱いのね

「おがくず」はまだ見たことがあるよ

駅のホームにもあるもの

でも「粟がら」って見たことないなぁ

粟のからですよね 籾殻みたいなもの???

ネットで調べても「マッコルリ」とか出てくるし(笑)

今度知り合いに聞いてみようと思います

で やっと やぁっと次が染めの作業です

が

染の技法については また次の機会にいたしましょう

ふぅ~む 大変なんだねぇ… しみじみ

↓手拭いに興味のあるかたもないかたも

ポチュッとひとつお願いしやす!

さすがだね。

この工程の大変さが、いいものを作り上げるんだと思うと、

無性にうれしいよね。

干すところはマジすごいわ~@@

陶芸も似たようなとこがあって、やっぱり日本ってすごい!

ワンダフル日本!

染めの作業もまた大変で

完成までにはこれまた長い道程

手拭いでこうなんだからさ

着物だといったいどうなっちゃうの?って思うよ

高い訳だ(笑)

陶芸でもやっぱりかなりの手間がかかりそうだね

土からだものね!

でもそれだけ愛着もわくでしょう♪

ほんとワンダフル日本だよ!

社会科見学みたいで面白いよ!

ケロもすんごく好きー!

実際に手拭い作る所を見学できたり

体験できる所もあるんだよね

ケロさんの手ぬぐいに対する愛情を感じてしまいました。

「粟がら」なんですが、「粟おこし」や小鳥の餌の「粟」でしょうか?

ウチの文鳥(ライゾウ)の餌の中にも入っていて食べる時に鳥が皮を剥きながら食べるんですが

その剥いた皮が「粟がら」なんでしょうか?

オガクズみたいと言えば遠からずカナ?と思ったものですから…

ご来店ありがとうございます♪

そっか、粟の皮は

らいぞうしゃんが剥がして食べるのね

それだ!

という事は、やっとケロにも

粟がほんわか浮かんで来たぞ

小鳥の餌で見覚えあるよ

なるほど♪ありがとう!

またいらしてね~ん