農業の法人化が進みます。

「法人は、法令の規定に従い、定款(ていかん)その他の基本約款(やっかん)で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負(お)う」(民法第34条)

法人(ウィキペディア・パソコンむけ)

よのなかの多くの会社は法人です。ただし身近な商店や農家は法人ではなく個人経営が多い。家族単位の少人数や小規模な取引しかしない場合、法人にするメリット(利点)がないからです。

経営が個人名義(めいぎ)の場合、負債(ふさい)が出ると、経営者名義の自宅や土地といった全ての財産で弁済(べんさい)しなければなりません。

法人の場合は、負債は会社の負債であるため、債権者(さいけんしゃ)に弁済されるのは会社のおカネです。会社の連帯保証人になっていなければ、経営者個人が弁済する必要はありません。経営の失敗からも再度立ち直りやすくなります。

国は、企業が法人として規模を拡大し安定して長く納税(のうぜい)することを期待します。多くの労働者を雇用(こよう)しやすい仕組みも整えます。複式簿記(ぼき)や労務管理など事務処理は面倒になりますが、信用が増えおカネが借りやすくなり法人税率が低く抑(おさ)えられます。

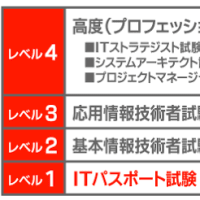

高校では資格を取ろう!|簿記(ぼき)ってなんだ?

北海道の酪農は、法人化による規模の拡大の典型例です。複数の個人農家がひとつの法人をつくり、社員を雇い設備を拡大し品質の高い製品を大手企業と取引する。社員を雇うことで家族単位ではなかなか取れなかった休みも取れるようになります。事務や営業専門の社員も雇います。

銀の匙(さじ)2 Silver Spoon(荒川弘・著)

漁業も法人化が進みます。1990年初め世界一だった日本の漁獲(ぎょかく)量。2011年は第八位です。養殖は増えましたが、沖合や遠洋漁業は激減しています。商社が、海外と直接取引して加工輸入流通まで一括してやってしまうからです。そのために百円寿司も当たり前になりましたね。商社に対抗し国内でも加工流通まであつかう法人が増えていきます。チェーン店や施設に一定の品質でまとめて納入するなど、付加価値(ふかかち)を付け売り上げを大きくしようとしているのです。

漁業製造業サービス業そして農業分野でも世界規模の競争が始まります。地方の農家も無関係ではいられないでしょう。

環太平洋戦略的経済連携協定(TPP★)は、太平洋を囲む国々による経済の自由化を目的とした多角的な経済連携(れんけい)協定です 。

かつて、同様のウルグアイ・ラウンドでは国から地方へ多額の補償金が払われましたが、道路や温泉ランド建設のように、農業そのものの競争力強化にはあまり使われませんでした。それが、手っ取り早く地元がうるおったように見えたからです。

ウルグアイ・ラウンド(ウィキペディア・パソコンむけ)

>ウルグアイ・ラウンド(1986-1995年)は、世界貿易上の障壁(しょうへき)をなくし、貿易の自由化や多角的貿易を促進するために行なわれた通商交渉(こうしょう)。

>この協議では、サービス貿易や知的所有権の扱い方、農産物の自由化などについて交渉が行われた。中でも農業分野交渉が難航し、将来的に全ての農産物を関税化に移行させること、最低輸入機会(ミニマム・アクセス)を決定するにとどまり、完全な自由化には至(いた)らなかった。

>この協議によってGATTを改組(かい)して世界貿易機関(WTO★)を設立することが決定された。

>日本におけるウルグアイ・ラウンド合意の影響を緩和(かんわ)するため、細川内閣は事業費6兆100億円、国費2兆6,700億円のウルグアイラウンド農業合意関連国内対策事業費を予算執行(しっこう)した。予算の5割強は農業農村整備事業(土地改良事業など)に用いられた。

ビート・チャイルドは、どこにいる?(5)|ただのビートに終わらせない

政治や経済には流れがあり、みながのぞむようには動かない。個人ができるのは、その流れを学び利用することです。

熊本は農業県です。農産物の品質は高い。これから、輸入が難しい農産物を国内で生産したり逆に輸出をねらうことも考えられます。"くまモン"も海外で熊本ブランドの農産物の後押しになるはずです。

主は山鹿の骨なし灯篭 よへほ よへほ(1)|「山鹿灯篭まつり」で調べ学習します

農業の法人化は、法人化をしないこともふくめ、経営者"それぞれ"が学んで、働くひとたちと上手に協力をしていくことでチカラとなるかもしれません。

続きます。(塾長)

農業法人のメリット・デメリット(進藤幸次郎税理士事務所・パソコンむけ)

会社を法人化するメリットとデメリット(藤澤労務行政事務所・パソコンむけ)

「法人は、法令の規定に従い、定款(ていかん)その他の基本約款(やっかん)で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負(お)う」(民法第34条)

法人(ウィキペディア・パソコンむけ)

よのなかの多くの会社は法人です。ただし身近な商店や農家は法人ではなく個人経営が多い。家族単位の少人数や小規模な取引しかしない場合、法人にするメリット(利点)がないからです。

経営が個人名義(めいぎ)の場合、負債(ふさい)が出ると、経営者名義の自宅や土地といった全ての財産で弁済(べんさい)しなければなりません。

法人の場合は、負債は会社の負債であるため、債権者(さいけんしゃ)に弁済されるのは会社のおカネです。会社の連帯保証人になっていなければ、経営者個人が弁済する必要はありません。経営の失敗からも再度立ち直りやすくなります。

国は、企業が法人として規模を拡大し安定して長く納税(のうぜい)することを期待します。多くの労働者を雇用(こよう)しやすい仕組みも整えます。複式簿記(ぼき)や労務管理など事務処理は面倒になりますが、信用が増えおカネが借りやすくなり法人税率が低く抑(おさ)えられます。

高校では資格を取ろう!|簿記(ぼき)ってなんだ?

北海道の酪農は、法人化による規模の拡大の典型例です。複数の個人農家がひとつの法人をつくり、社員を雇い設備を拡大し品質の高い製品を大手企業と取引する。社員を雇うことで家族単位ではなかなか取れなかった休みも取れるようになります。事務や営業専門の社員も雇います。

銀の匙(さじ)2 Silver Spoon(荒川弘・著)

漁業も法人化が進みます。1990年初め世界一だった日本の漁獲(ぎょかく)量。2011年は第八位です。養殖は増えましたが、沖合や遠洋漁業は激減しています。商社が、海外と直接取引して加工輸入流通まで一括してやってしまうからです。そのために百円寿司も当たり前になりましたね。商社に対抗し国内でも加工流通まであつかう法人が増えていきます。チェーン店や施設に一定の品質でまとめて納入するなど、付加価値(ふかかち)を付け売り上げを大きくしようとしているのです。

漁業製造業サービス業そして農業分野でも世界規模の競争が始まります。地方の農家も無関係ではいられないでしょう。

環太平洋戦略的経済連携協定(TPP★)は、太平洋を囲む国々による経済の自由化を目的とした多角的な経済連携(れんけい)協定です 。

かつて、同様のウルグアイ・ラウンドでは国から地方へ多額の補償金が払われましたが、道路や温泉ランド建設のように、農業そのものの競争力強化にはあまり使われませんでした。それが、手っ取り早く地元がうるおったように見えたからです。

ウルグアイ・ラウンド(ウィキペディア・パソコンむけ)

>ウルグアイ・ラウンド(1986-1995年)は、世界貿易上の障壁(しょうへき)をなくし、貿易の自由化や多角的貿易を促進するために行なわれた通商交渉(こうしょう)。

>この協議では、サービス貿易や知的所有権の扱い方、農産物の自由化などについて交渉が行われた。中でも農業分野交渉が難航し、将来的に全ての農産物を関税化に移行させること、最低輸入機会(ミニマム・アクセス)を決定するにとどまり、完全な自由化には至(いた)らなかった。

>この協議によってGATTを改組(かい)して世界貿易機関(WTO★)を設立することが決定された。

>日本におけるウルグアイ・ラウンド合意の影響を緩和(かんわ)するため、細川内閣は事業費6兆100億円、国費2兆6,700億円のウルグアイラウンド農業合意関連国内対策事業費を予算執行(しっこう)した。予算の5割強は農業農村整備事業(土地改良事業など)に用いられた。

ビート・チャイルドは、どこにいる?(5)|ただのビートに終わらせない

政治や経済には流れがあり、みながのぞむようには動かない。個人ができるのは、その流れを学び利用することです。

熊本は農業県です。農産物の品質は高い。これから、輸入が難しい農産物を国内で生産したり逆に輸出をねらうことも考えられます。"くまモン"も海外で熊本ブランドの農産物の後押しになるはずです。

主は山鹿の骨なし灯篭 よへほ よへほ(1)|「山鹿灯篭まつり」で調べ学習します

農業の法人化は、法人化をしないこともふくめ、経営者"それぞれ"が学んで、働くひとたちと上手に協力をしていくことでチカラとなるかもしれません。

続きます。(塾長)

農業法人のメリット・デメリット(進藤幸次郎税理士事務所・パソコンむけ)

会社を法人化するメリットとデメリット(藤澤労務行政事務所・パソコンむけ)