熱帯魚、めだか飼育におけるコケ取り生体の特長

魚飼育を楽しむうえでどうしても避けられないコケとの闘い。。

そんな闘において活躍してくれる俗に言う「そうじ屋さん」と呼ばれる生体に関して

わりと間違った認識を持っている人が多いので、勉強用にちょいとまとめてみました。

「熱帯魚、めだか飼育」とくくって「金魚」を外した理由は・・・・・単純に飼育環境次第で大型化する金魚の場合だと、これを参考にしちゃうといずれ捕食されて餌になっちゃうので、括りから外しました。

まあ、常識的に考えて口に入るサイズ=エサとして魚は認識するっちゅう基本を考慮してもらえるのであれば問題はありましぇん。。大きくなる熱帯魚を飼う人と金魚を何となく飼育する人のサイズアップに対する決定的な認識の違いがそこにあると思ってますんで、とりあえず金魚は外します。

それでは順に。。。。。。

・ヤマトヌマエビ・・・・野外無加温飼育△・室内無加温飼育◎・室内加温飼育〇

1年を通じて国内で自然採集された個体が流通するコケ取りエビの定番種。国内に自生している種類ですから当然野外での無加温飼育にも対応し冬季の低温にも強い。主に魚へ与えた残り餌や糸状のコケ、付着力の弱い茶ゴケなどを食べさせたら超活躍します。産卵はするが、その特性上水槽内での自然繁殖は無理であり意図しない増殖も無い。

淡水性のエビとしてはわりと大型な部類に入るため生後1年を超えた個体は4センチを超えるまで成長する。

そのため大型化した個体が逃げ場の少ない超小型水槽や鉢ではネオンテトラやめだかサイズの小魚にちょっかいを出す事もシバシバあり、運が悪ければ魚を捕食されてしまう事もある。

また低温にはめっぽう強いが高温と低酸素環境にはスコブル弱い。

このような特性からお勧めできる環境としては、電動やエアーで動くフィルターを設置し十分な水流が発生して酸素濃度が高くなる室内での水槽飼育であると言えそうです。

野外での無濾過状態の鉢では夏場の高水温化&低酸素化で死亡するリスクが高い。。

・ミナミヌマエビ・・・・野外無加温飼育◎・室内無加温飼育◎・室内加温飼育◎

・ミナミヌマエビ・・・・野外無加温飼育◎・室内無加温飼育◎・室内加温飼育◎

主に国内で採集された個体群と海外からの輸入個体群の複数種をまとめて「ミナミヌマエビ」として販売されている3センチ未満の小型エビ。食性はヤマトヌマエビ同様であるが1匹あたりのサイズが小さいゆえに単純比較でのコケの処理量は劣るが、逆にサイズが小さいが故に小型魚に対する攻撃力が極めて少なくヤマトヌマエビと比較すると安心です。さらに生存していくうえでの要求酸素濃度が明らかにヤマトヌマエビよりも低く、高温&低酸素濃度下での耐久性も高い為、野外での鉢飼育でも十分に対応してくれます。また大型卵タイプの繁殖形態をもっており密閉空間である水槽内でも容易に繁殖する事が可能であり、ブリードもついでに楽しめるメリットもある。

注意する点としては小型であるゆえにエンゼルフィッシュの大型個体や金魚のような口の大きな魚類には捕食対象となってしまうため、基本的にはめだか&ネオンテトラサイズの魚と組み合わせる必要がある。

その点を考慮すれば最強な適応力を持つ。。

最強ゆえに自然下に放流すると容易に定着&爆殖し生態系に極めて大きな影響を与えるため、水替え時の排水には最大限の注意が必要だ。特に下水道が整ってない地域ではあっという間に近隣のドブや小川に定着してしまう。

・石巻貝・・・・野外無加温飼育〇・室内無加温飼育◎・室内加温飼育〇

国内で自然採集された個体群が安定して出回るコケ取り貝の定番種。壁面や水草に付着する高さの無いコケは全般的に食べてくれるが糸状のコケは無視する(爆)低温には極めて強く何ら問題は無いが、高温時には酸欠から身を守るために水面よりも高い位置まで出てくることがあり、フレームレスの水槽や鉢だといつの間にか逃亡してしまう可能性がある。

水から出てしまっても5日程度なら殻を閉じて乾燥に耐えうるが、繰り返せば弱り死亡もする。。

そのためフレームレス水槽での飼育時には、夏場逃走が頻発するならネズミ返しの要領で水槽上部にテープを貼るなどして対策が必要になる事もあるが、その点を除けばわりと最強クラスのコケ取り生体です。

・オトシンクルス(主にアフィニス、ペーシュボーイ)・・・・野外無加温飼育×・室内無加温飼育×・室内加温飼育◎

加温した水槽飼育でのみ活躍する。石巻貝同様に高さの無いコケを主食とし糸状のコケは食べない。

熱帯魚水槽のコケ取り魚として完全に定番化しているが、実はコケ取り魚としては飼育が難しく1匹あたりのコケ取り量も少ないこと事から微妙・・・・・。一番の問題点はエビや貝類と異なりほぼほぼコケ専食である事と体内に脂肪としてエネルギーを貯めこむ力が弱く常にエサとしてのコケを要求する習性があるため、一度水槽内のコケが無くなると餓死する事が多い。

そのため、長期間安定した飼育をするにはいかにして常時エサを供給するかと考えた上で飼育に挑む必要があり、それが少々難しい。

しかし水草の表面に付着したコケを葉にダメージを与えることなく優しく舐め取るなどの利点も多く、以後画期的な給仕スタイルの確立が期待される。

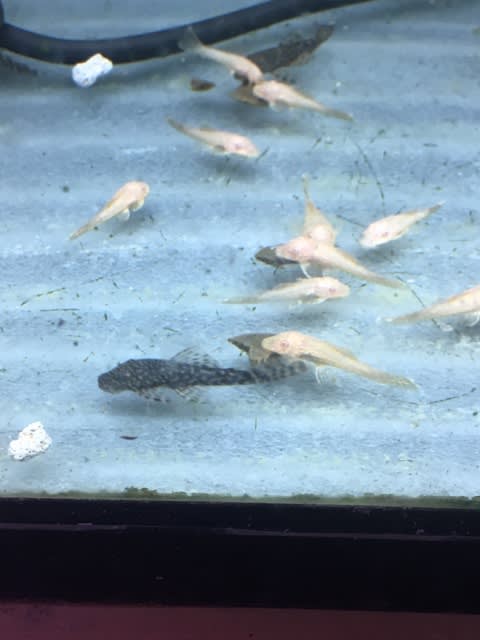

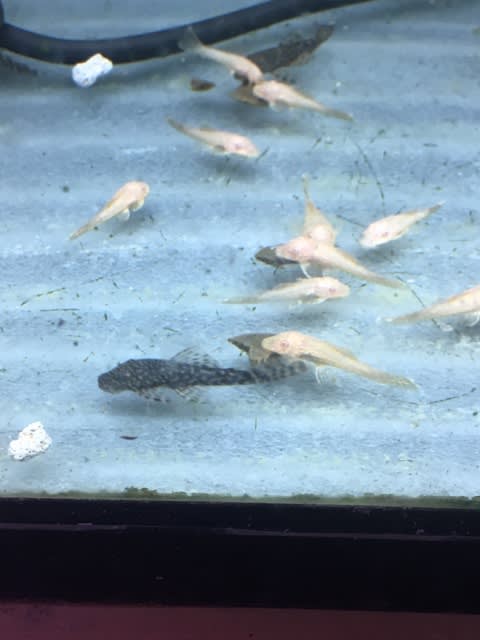

・オレンジスポットセルフィンプレコ(サッカー、セルフィンプレコも同様)・・・・野外無加温飼育×・室内無加温飼育×・室内加温飼育〇

単純なコケ取り能力で言えば圧倒的に最強。沖縄では野外の池でも定着している点を考慮すると季節限定で池のそうじ屋さんとして活躍しそう。本種の特性としては水槽内飼育でも順調にサイズアップする点にあり、大型魚飼育の水槽では無くてはならない存在ですが30㎝水槽などの小型水槽でもそこそこ大きくなり見た目的に邪魔になる。

1匹のコケ取り能力がずば抜けており、基本的には水槽1個に対して1匹で十分。また流通価格も幼魚だと極めてお値打ちである事からコスト的にも有利である。

大型個体はサイズによってはそれなりに高価になるため(肉食魚ユーザーに大型個体の需要がある)販売店とそれなりの信頼関係が築けている人なら定期的に幼魚との交換や引取りで、お互いウィンウィンな条件の元に安定したコケ対策として運用できる。

・ミニブッシー・・・・・野外無加温飼育×・室内無加温飼育×・室内加温飼育〇

オレンジスポットセルフィン同様にプレコの仲間だが、こちらは最大でも10センチ程度と小型。コケ取り能力もサイズのわりには圧倒的で同サイズのオトシンクルスと比較するとその差は優に10倍に達する(おっさんの主観)。

またコケ専食ではなく他の魚用の餌も食べる事から餓死のリスクが低く長期飼育が容易である。

捕食対象のコケはオトシンクルスと同様。

実のところコケ取り用としてオトシンクルスを飼うなら、こっちの方が様々な点でメリットがあるとおっさんは思うのであった。。。

・シマカノコガイ・・・・野外無加温飼育△・室内無加温飼育〇・室内加温飼育◎

主に海外から輸入される個体群が国内では流通している。生息地が亜熱帯エリアの個体であっても低温化にはかなり強く

俗に言う豪雪地帯でなければ野外でも越冬する。食性や行動パターンは石巻貝に準ずるが、その特徴的で美しい縞模様が水槽内での観賞価値を高めてくれる点が石巻貝と異なる点である。

・カラーサザエイシマキガイ・・・・・・野外無加温飼育△・室内無加温飼育△・室内加温飼育◎

シマカノコガイと同様(爆)

・レッドタイヤトラックスネール・・・・・全てシマカノコガイと同様wwww

・カワニナ・・・・野外無加温飼育◎・室内無加温飼育◎・室内加温飼育◎

主に国内で自然採集した個体群が流通する。ホタルの幼虫の餌として有名であるが一般的な販売店では取扱いが少ない品種である。トンガリコーンのような形が特徴的で可愛いとは思う。

実のところ本種は好んでコケを食べる習性は無く、基本的には雑食性でありついでに苔も少々食べる程度である。

水槽内では残り餌や糞などを摂取し、その中から有機物を取り込む事から水の汚れを抑える効果があります。

またソイルを使っためだかの鉢飼育では、ソイル中の有機物を継続的に摂取してくれるため水質維持にとても効果的な存在でもある。

自然下では石巻貝と共生しているか、石巻貝が生息できない環境でも単独で生息するなどかなりの強健種である。

ゆえに飼育下でも他種がまともに飼育出来ない環境であっても本種だけが生き残るなんて事も多々ある。

コケ取りとして考えるのではなく、飼育ケース内の残留有機物を減らすポジションとして考え石巻貝とセットで使うと最強な組み合わせです。熱帯魚飼育で言うところのコリドラス的な存在かにゃ。。。いやいや直接的に水質維持に有効なのでそれ以上だ!!!!

・スネール・・・・・野外無加温飼育◎・室内無加温飼育◎・室内加温飼育◎

主に購入した水草などから稚貝や卵が付着し水槽内に持ち込まれる巻貝の仲間。国内でも至る所で自生している。

本種もコケを好んで食べる習性は無く、カワニナ同様な食性が特徴。

繁殖力がとんでもなく強い為、観賞水槽においては殖えすぎて気持ち悪い存在として有名でどちらかと言えば

持ち込みたくない邪魔な存在として扱われている・・・・・・・・・・・・・残念!!!

・レッドラムズホーン・・・・・野外無加温飼育◎・室内無加温飼育◎・室内加温飼育◎

美しい見た目から観賞用にも人気が高い品種であるが、食性に関してはカワニナやスネールに準ずる。

熱帯魚飼育ではその鮮やかな赤色があだとなり、小魚から攻撃の対象となり易く(赤虫色に魚は反応する)

主に小型のエビ飼育水槽に導入されている。

エビ水槽においては本種が爆殖するとエビ(主にレッドビーシュリンプ)が殖えなくなる為、水質(主にソイルの寿命判断)の判断役として活躍する。もちろんエビの残り餌を処理する能力も期待され、実際に期待には応えてくれるがどちらかと言えば水質のバロメーター役としての立ち位置が強いかにゃ???

めだかの野外飼育でも有機物の処理係として人気が急上昇中で、たしかに活躍してくれる。

また石巻貝と異なり本種は水質や温度に問題があっても、基本的には水面から上の空気中に出てくることが無い為、脱走による死亡や逃走リスクが極めて少ない点も魅力です。

なぜに同じ貝でこうも行動パターンが異なるのかは不明ですが、とりあえず飼育においてはメリットとなりますな。

あと、豪雪地帯での野外越冬に余裕で耐えます。

・タニシ・・・・野外無加温飼育〇・室内無加温飼育〇・室内加温飼育△

日本人にはなじみのある巻貝ですよね。食性はカワニナに準じコケを好んでは食べない。

サイズが大きい傾向が強く、死亡した際にケース内の水質を急速に悪化させるリスクを考慮し十分なフィルター能力を備えた環境での飼育がオススメである。

・マシジミ・・・・・・野外無加温飼育◎・室内無加温飼育〇・室内加温飼育〇

コケ取り生体の番外編として、野外飼育でつきものとなるアオコ(水が緑もしくは白く濁る)の対策に最強なマシジミ。

国内で自然採集された個体群が少数流通している。

一部の地域では高級食材として利用されているが全国的には汽水~海水域に生息するヤマトシジミが食用として広く流通しており、食用としてもペットとしてもあまり目にする機会は無い。

本種は国内の淡水域に生息しており水中を漂う有機物や植物プランクトンを摂取している。その特性から野外飼育では発生しがちなアオコをエサとし飼育水の透明化にとても貢献してくれる隠れた便利屋さんである。

自生地は湧水が常に流れ込むような場所であるが、ここ数年実験した結果、野外の鉢飼育など密閉された高温&低酸素環境でも余裕で耐え抜き巻貝類よりも強靭であり飼育環境への適応性も極めて高い事が分かった。

余談ですがスーパーで売ってるヤマトシジミをアオコの対処用に淡水環境へ入れるとおよそ5日以内に死亡し

水質に多大な悪影響を与えるので、間違えて入れないように(爆)

また過去にマシジミの代用として輸入されたタイワンシジミも淡水環境で良く目にするが

こちらはマシジミに対して遺伝的優勢があり、万が一にもマシジミの生息地にタイワンシジミの雄が入り込むと

ハイブリットとして産まれた子が全てタイワンシジミに遺伝的に完璧に置き換わりマシジミが駆逐されると言う恐ろしい事態になっているため、コンプライアンス上飼育は勧められない。。。。。

魚飼育を楽しむうえでどうしても避けられないコケとの闘い。。

そんな闘において活躍してくれる俗に言う「そうじ屋さん」と呼ばれる生体に関して

わりと間違った認識を持っている人が多いので、勉強用にちょいとまとめてみました。

「熱帯魚、めだか飼育」とくくって「金魚」を外した理由は・・・・・単純に飼育環境次第で大型化する金魚の場合だと、これを参考にしちゃうといずれ捕食されて餌になっちゃうので、括りから外しました。

まあ、常識的に考えて口に入るサイズ=エサとして魚は認識するっちゅう基本を考慮してもらえるのであれば問題はありましぇん。。大きくなる熱帯魚を飼う人と金魚を何となく飼育する人のサイズアップに対する決定的な認識の違いがそこにあると思ってますんで、とりあえず金魚は外します。

それでは順に。。。。。。

・ヤマトヌマエビ・・・・野外無加温飼育△・室内無加温飼育◎・室内加温飼育〇

1年を通じて国内で自然採集された個体が流通するコケ取りエビの定番種。国内に自生している種類ですから当然野外での無加温飼育にも対応し冬季の低温にも強い。主に魚へ与えた残り餌や糸状のコケ、付着力の弱い茶ゴケなどを食べさせたら超活躍します。産卵はするが、その特性上水槽内での自然繁殖は無理であり意図しない増殖も無い。

淡水性のエビとしてはわりと大型な部類に入るため生後1年を超えた個体は4センチを超えるまで成長する。

そのため大型化した個体が逃げ場の少ない超小型水槽や鉢ではネオンテトラやめだかサイズの小魚にちょっかいを出す事もシバシバあり、運が悪ければ魚を捕食されてしまう事もある。

また低温にはめっぽう強いが高温と低酸素環境にはスコブル弱い。

このような特性からお勧めできる環境としては、電動やエアーで動くフィルターを設置し十分な水流が発生して酸素濃度が高くなる室内での水槽飼育であると言えそうです。

野外での無濾過状態の鉢では夏場の高水温化&低酸素化で死亡するリスクが高い。。

・ミナミヌマエビ・・・・野外無加温飼育◎・室内無加温飼育◎・室内加温飼育◎

・ミナミヌマエビ・・・・野外無加温飼育◎・室内無加温飼育◎・室内加温飼育◎主に国内で採集された個体群と海外からの輸入個体群の複数種をまとめて「ミナミヌマエビ」として販売されている3センチ未満の小型エビ。食性はヤマトヌマエビ同様であるが1匹あたりのサイズが小さいゆえに単純比較でのコケの処理量は劣るが、逆にサイズが小さいが故に小型魚に対する攻撃力が極めて少なくヤマトヌマエビと比較すると安心です。さらに生存していくうえでの要求酸素濃度が明らかにヤマトヌマエビよりも低く、高温&低酸素濃度下での耐久性も高い為、野外での鉢飼育でも十分に対応してくれます。また大型卵タイプの繁殖形態をもっており密閉空間である水槽内でも容易に繁殖する事が可能であり、ブリードもついでに楽しめるメリットもある。

注意する点としては小型であるゆえにエンゼルフィッシュの大型個体や金魚のような口の大きな魚類には捕食対象となってしまうため、基本的にはめだか&ネオンテトラサイズの魚と組み合わせる必要がある。

その点を考慮すれば最強な適応力を持つ。。

最強ゆえに自然下に放流すると容易に定着&爆殖し生態系に極めて大きな影響を与えるため、水替え時の排水には最大限の注意が必要だ。特に下水道が整ってない地域ではあっという間に近隣のドブや小川に定着してしまう。

・石巻貝・・・・野外無加温飼育〇・室内無加温飼育◎・室内加温飼育〇

国内で自然採集された個体群が安定して出回るコケ取り貝の定番種。壁面や水草に付着する高さの無いコケは全般的に食べてくれるが糸状のコケは無視する(爆)低温には極めて強く何ら問題は無いが、高温時には酸欠から身を守るために水面よりも高い位置まで出てくることがあり、フレームレスの水槽や鉢だといつの間にか逃亡してしまう可能性がある。

水から出てしまっても5日程度なら殻を閉じて乾燥に耐えうるが、繰り返せば弱り死亡もする。。

そのためフレームレス水槽での飼育時には、夏場逃走が頻発するならネズミ返しの要領で水槽上部にテープを貼るなどして対策が必要になる事もあるが、その点を除けばわりと最強クラスのコケ取り生体です。

・オトシンクルス(主にアフィニス、ペーシュボーイ)・・・・野外無加温飼育×・室内無加温飼育×・室内加温飼育◎

加温した水槽飼育でのみ活躍する。石巻貝同様に高さの無いコケを主食とし糸状のコケは食べない。

熱帯魚水槽のコケ取り魚として完全に定番化しているが、実はコケ取り魚としては飼育が難しく1匹あたりのコケ取り量も少ないこと事から微妙・・・・・。一番の問題点はエビや貝類と異なりほぼほぼコケ専食である事と体内に脂肪としてエネルギーを貯めこむ力が弱く常にエサとしてのコケを要求する習性があるため、一度水槽内のコケが無くなると餓死する事が多い。

そのため、長期間安定した飼育をするにはいかにして常時エサを供給するかと考えた上で飼育に挑む必要があり、それが少々難しい。

しかし水草の表面に付着したコケを葉にダメージを与えることなく優しく舐め取るなどの利点も多く、以後画期的な給仕スタイルの確立が期待される。

・オレンジスポットセルフィンプレコ(サッカー、セルフィンプレコも同様)・・・・野外無加温飼育×・室内無加温飼育×・室内加温飼育〇

単純なコケ取り能力で言えば圧倒的に最強。沖縄では野外の池でも定着している点を考慮すると季節限定で池のそうじ屋さんとして活躍しそう。本種の特性としては水槽内飼育でも順調にサイズアップする点にあり、大型魚飼育の水槽では無くてはならない存在ですが30㎝水槽などの小型水槽でもそこそこ大きくなり見た目的に邪魔になる。

1匹のコケ取り能力がずば抜けており、基本的には水槽1個に対して1匹で十分。また流通価格も幼魚だと極めてお値打ちである事からコスト的にも有利である。

大型個体はサイズによってはそれなりに高価になるため(肉食魚ユーザーに大型個体の需要がある)販売店とそれなりの信頼関係が築けている人なら定期的に幼魚との交換や引取りで、お互いウィンウィンな条件の元に安定したコケ対策として運用できる。

・ミニブッシー・・・・・野外無加温飼育×・室内無加温飼育×・室内加温飼育〇

オレンジスポットセルフィン同様にプレコの仲間だが、こちらは最大でも10センチ程度と小型。コケ取り能力もサイズのわりには圧倒的で同サイズのオトシンクルスと比較するとその差は優に10倍に達する(おっさんの主観)。

またコケ専食ではなく他の魚用の餌も食べる事から餓死のリスクが低く長期飼育が容易である。

捕食対象のコケはオトシンクルスと同様。

実のところコケ取り用としてオトシンクルスを飼うなら、こっちの方が様々な点でメリットがあるとおっさんは思うのであった。。。

・シマカノコガイ・・・・野外無加温飼育△・室内無加温飼育〇・室内加温飼育◎

主に海外から輸入される個体群が国内では流通している。生息地が亜熱帯エリアの個体であっても低温化にはかなり強く

俗に言う豪雪地帯でなければ野外でも越冬する。食性や行動パターンは石巻貝に準ずるが、その特徴的で美しい縞模様が水槽内での観賞価値を高めてくれる点が石巻貝と異なる点である。

・カラーサザエイシマキガイ・・・・・・野外無加温飼育△・室内無加温飼育△・室内加温飼育◎

シマカノコガイと同様(爆)

・レッドタイヤトラックスネール・・・・・全てシマカノコガイと同様wwww

・カワニナ・・・・野外無加温飼育◎・室内無加温飼育◎・室内加温飼育◎

主に国内で自然採集した個体群が流通する。ホタルの幼虫の餌として有名であるが一般的な販売店では取扱いが少ない品種である。トンガリコーンのような形が特徴的で可愛いとは思う。

実のところ本種は好んでコケを食べる習性は無く、基本的には雑食性でありついでに苔も少々食べる程度である。

水槽内では残り餌や糞などを摂取し、その中から有機物を取り込む事から水の汚れを抑える効果があります。

またソイルを使っためだかの鉢飼育では、ソイル中の有機物を継続的に摂取してくれるため水質維持にとても効果的な存在でもある。

自然下では石巻貝と共生しているか、石巻貝が生息できない環境でも単独で生息するなどかなりの強健種である。

ゆえに飼育下でも他種がまともに飼育出来ない環境であっても本種だけが生き残るなんて事も多々ある。

コケ取りとして考えるのではなく、飼育ケース内の残留有機物を減らすポジションとして考え石巻貝とセットで使うと最強な組み合わせです。熱帯魚飼育で言うところのコリドラス的な存在かにゃ。。。いやいや直接的に水質維持に有効なのでそれ以上だ!!!!

・スネール・・・・・野外無加温飼育◎・室内無加温飼育◎・室内加温飼育◎

主に購入した水草などから稚貝や卵が付着し水槽内に持ち込まれる巻貝の仲間。国内でも至る所で自生している。

本種もコケを好んで食べる習性は無く、カワニナ同様な食性が特徴。

繁殖力がとんでもなく強い為、観賞水槽においては殖えすぎて気持ち悪い存在として有名でどちらかと言えば

持ち込みたくない邪魔な存在として扱われている・・・・・・・・・・・・・残念!!!

・レッドラムズホーン・・・・・野外無加温飼育◎・室内無加温飼育◎・室内加温飼育◎

美しい見た目から観賞用にも人気が高い品種であるが、食性に関してはカワニナやスネールに準ずる。

熱帯魚飼育ではその鮮やかな赤色があだとなり、小魚から攻撃の対象となり易く(赤虫色に魚は反応する)

主に小型のエビ飼育水槽に導入されている。

エビ水槽においては本種が爆殖するとエビ(主にレッドビーシュリンプ)が殖えなくなる為、水質(主にソイルの寿命判断)の判断役として活躍する。もちろんエビの残り餌を処理する能力も期待され、実際に期待には応えてくれるがどちらかと言えば水質のバロメーター役としての立ち位置が強いかにゃ???

めだかの野外飼育でも有機物の処理係として人気が急上昇中で、たしかに活躍してくれる。

また石巻貝と異なり本種は水質や温度に問題があっても、基本的には水面から上の空気中に出てくることが無い為、脱走による死亡や逃走リスクが極めて少ない点も魅力です。

なぜに同じ貝でこうも行動パターンが異なるのかは不明ですが、とりあえず飼育においてはメリットとなりますな。

あと、豪雪地帯での野外越冬に余裕で耐えます。

・タニシ・・・・野外無加温飼育〇・室内無加温飼育〇・室内加温飼育△

日本人にはなじみのある巻貝ですよね。食性はカワニナに準じコケを好んでは食べない。

サイズが大きい傾向が強く、死亡した際にケース内の水質を急速に悪化させるリスクを考慮し十分なフィルター能力を備えた環境での飼育がオススメである。

・マシジミ・・・・・・野外無加温飼育◎・室内無加温飼育〇・室内加温飼育〇

コケ取り生体の番外編として、野外飼育でつきものとなるアオコ(水が緑もしくは白く濁る)の対策に最強なマシジミ。

国内で自然採集された個体群が少数流通している。

一部の地域では高級食材として利用されているが全国的には汽水~海水域に生息するヤマトシジミが食用として広く流通しており、食用としてもペットとしてもあまり目にする機会は無い。

本種は国内の淡水域に生息しており水中を漂う有機物や植物プランクトンを摂取している。その特性から野外飼育では発生しがちなアオコをエサとし飼育水の透明化にとても貢献してくれる隠れた便利屋さんである。

自生地は湧水が常に流れ込むような場所であるが、ここ数年実験した結果、野外の鉢飼育など密閉された高温&低酸素環境でも余裕で耐え抜き巻貝類よりも強靭であり飼育環境への適応性も極めて高い事が分かった。

余談ですがスーパーで売ってるヤマトシジミをアオコの対処用に淡水環境へ入れるとおよそ5日以内に死亡し

水質に多大な悪影響を与えるので、間違えて入れないように(爆)

また過去にマシジミの代用として輸入されたタイワンシジミも淡水環境で良く目にするが

こちらはマシジミに対して遺伝的優勢があり、万が一にもマシジミの生息地にタイワンシジミの雄が入り込むと

ハイブリットとして産まれた子が全てタイワンシジミに遺伝的に完璧に置き換わりマシジミが駆逐されると言う恐ろしい事態になっているため、コンプライアンス上飼育は勧められない。。。。。