北京料理の発展-17~19世紀の中国の食の革命(1)

北京は約800年の間、中国の首都として繁栄してきました。この北京には皇帝とその家族が住む宮廷があったため、宮廷料理が発達しました。また、国内外より人々が集まり、それにともなって様々な食文化も持ち込まれました。こうして北京では、それらが融合した独自の食文化が形成されて行きました。

今回から中国の食のシリーズが始まりますが、第1回目の今回は、北京料理の歴史について見て行きます。

北京料理で有名な北京ダック

*************

北京は乾燥した土地で、夏は暑く、冬は風が強くて厳しい寒さになる。このため、コメは育ちにくく、コムギとダイズ、そしてアワが主要な穀物だった。コメを食べるためには南方から運んでくる必要があったため、とても高価だったという。

こうして、豊かな者は主に米粥を食べ、それ以外の人はアワやダイズの粉、小麦粉などで作ったお粥をよく食べていた。ちなみに、アワのお粥は、新石器時代から食べられていた最も古い料理の一つだ。

また、麺類や餃子、小麦粉の生地を焼いたり蒸したりしたパンもよく食べられた。発酵させた小麦粉の生地を蒸したパンは「饅頭(マントウ)」と呼ばれ、これは「野蛮人の頭」を意味する。現在のマントウには具が入っていないが、昔は肉などの具が入っていた。

マントウを最初に考案したのは諸葛孔明(181~234年)と言われている。遠征した地にあったある川の氾濫を鎮めるためには、人の頭を供物にしなければならないという風習があったのだが、諸葛孔明がマントウを作って代わりに供えたところ氾濫がおさまったと言われている。

一方、マントウは中央アジアから中国に伝えられた料理という説もある。中央アジアからトルコ、ギリシアにかけて、「マンティ」と呼ばれる小麦粉の生地で肉などの具を包んだマントウにそっくりの料理があるが、これが14世紀に元を興したモンゴル人によって中国に伝えられたという。

さらに、北京を含む中国北部で古くから食べられているものに「焼餅(シャオビン)」がある。これは、コムギやオオムギの粉から作られるパンの一種で、表面にゴマをまぶすことが多い。現代の北京では、シャオビンを二つに割って間に炒めた肉を挟んで食べることが多い。

言い伝えによると、シャオビンは漢の時代に一人の将軍が中央アジアから持ち帰ったものということだ。シャオビンは、中央アジアの伝統的な調理器具であるタンドールで焼くことからも、中央アジア起源説は確からしいと考えられている。

北京料理の味付けには、ショウガ、ネギ、ニンニク、ゴマ油、紹興酒、醤油などがよく使われた。一方、香辛料はほとんど使われなかったが、中世初期に中央アジアからコリアンダー(シャンツァイ(香菜)、パクチー)が持ち込まれてよく使用されるようになった。

ところで、北京はもともと栄えていた土地ではなく、文化度もあまり高くなかった。一方、北京の南の現在の山東省は古くから栄えており、北京の文化はこの山東の文化が流入して作られた。

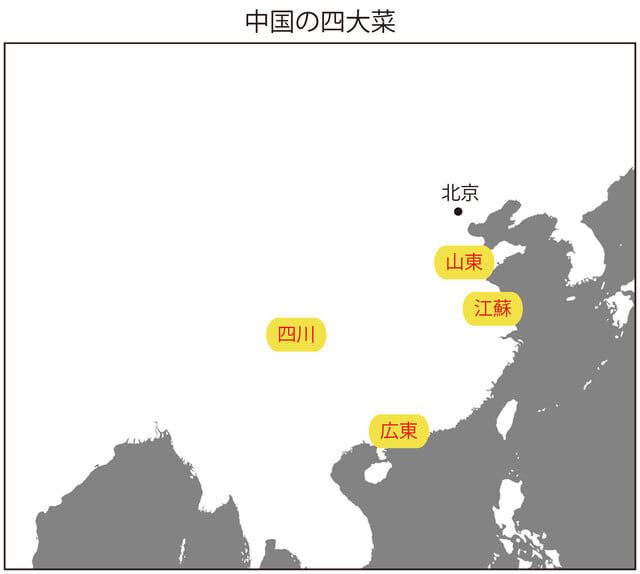

山東は黄河の下流に位置し、穏やかな気候が特徴だ。ここは周王朝の初代皇帝の弟である周公旦が治めた「魯(ろ)」(紀元前1055~前249年)があったところで、周王朝の建国当時より栄えていた。このため、山東料理は早くから発展し、中国で最も古い郷土料理と言われている。この山東料理が北京料理の母体となったのだ。ちなみに中国では、山東に加えて、江蘇・四川・広東の料理が四大料理(四大菜)と呼ばれている。

山東料理は、味が濃く、塩辛い料理が多いのが特徴だ。また、繊細な香りやいろどり、そして柔らかな歯ごたえも、山東料理の特徴である。明朝と清朝において北京で宮廷料理が発展してくるが、それを支えていたのが山東人であり、北京の町中の料亭もほとんどが山東人によって営まれていたと言われている。ただし、地方から北京に来ている高官が専属の料理人を連れて来ていたため、彼等が宴会を開催するときには山東以外の料理を味わうことができた。このような地方の料理も北京料理に影響を与えたと言われている。

清朝は満州人が興した王朝であったため、清代になると満州人の食生活も宮廷料理に導入された。満州人は元は遊牧民であり、ヒツジやイノシシ(ブタ)の肉をよく食べていた。宮廷ではこのような食生活が高級化され、ヒツジやイノシシの様々な部位を用いて、「全羊席」や「全猪席」と呼ばれる宴席が催されるようになった。ちなみに全羊席では、72品とも108品とも言われる贅沢な料理が出されたと記録されている。

全羊席と全猪席は「満漢全席」の影響を受けて生まれたものだ。清朝では少数の満州人が多数の漢人を支配しており、格式の高い宴席では満州人の料理と漢人の料理が融合した豪華な料理がふるまわれた。これが満漢全席で、清の第6代皇帝乾隆帝(在位:1735~1796年)の時代から始まったと言われている。

乾隆帝は大変なグルメで知られており、南方への視察の際には、行く先々で腕利きの料理人を見つけては宮廷料理人として招いたという。一番のお気に入りが四大料理の一つの江蘇料理で、多く料理人が宮中の御膳房に招かれた。

江蘇料理は長江の流域である江南地方で発達した料理だ。長江流域には肥沃な平原が広がり、古くから稲作などの農耕が盛んだった。また、長江にはたくさんの淡水魚が住んでいたし、海からもたくさんの魚介類が手に入った。また、アヒルやガチョウなどの水鳥も食材となった。このため、江蘇料理の食材の多くがコメや魚介類や水鳥である。また、江蘇料理の味付けの特徴は、豊かな風味があるあっさりとしたものだ。

このように、山東料理に満州人の食文化が組み込まれ、さらに江蘇料理が加わることで北京料理が発展して行ったのである。