第二バチカン公会議を機に、カトリック教会の変化と凋落は始まりました。伝統派が敗北し、リベラルが勝利し、以後の教えは大きく変わりました。

(解説)第二バチカン公会議

ベネディクト16世によれば、最初の解釈法は、「不連続と断絶による解釈法」である。もう一つの解釈法は「改革による解釈法」である。

7-2、不連続と断絶による解釈法

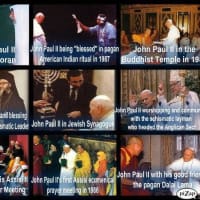

「不連続による解釈法は、あえて公会議前の教会と公会議後の教会の断絶を帰結させ」る革命的な見解を取る。この見解によれば、「公会議を、旧憲法を廃止して、新憲法を制定するための憲法制定議会のようなものと考え」、これによって全ては新しくなった。公会議は「新しい聖霊降臨」の機会であって、教会は自分の醜くさせているまた自らの使命を果たすことが妨げる全ての汚れを取り払った。 「不連続による解釈法が説得力を持つように思わせる・・・特別な理由」は、パウロ6世の公会議閉会演説である。人間に関して激しい議論が行われてきたことが、近代の特徴であり、公会議は特別な意味で人間論というテーマを取り上げた。これらすべての問題から、ある種の不連続が生じる可能性があった。実際に、ある意味では不連続が現れた。パウロ6世の言うように「人々に対する限りない愛が公会議全体を侵略した」限り、現代の人々と現代世界に合わせて、新しい教会論にそって、教会を新しく作り直すべきである。教皇首位権、司教の権能、司祭職と独身制度、信教の自由、エキュメニズム、神の民の役割、結婚と性道徳、典礼など。「このような革新のみが、公会議の真の精神を表すものであり、この革新から、またこの革新に従うならば、前進することが可能となると、彼らは考え」ている。 「この解釈法は、公会議文書そのものは公会議の真の精神をまだ表現していないといい」、「第2バチカン公会議文書は妥協の産物」であると主張する。例えばマルティニ枢機卿や濱尾枢機卿がそう主張する。

7-3、改革による解釈法

改革による解釈法を最初に示したのは、教皇ヨハネ23世による1962年10月11日の公会議開会演説であった。後にこの解釈法は、教皇パウロ6世が1965年12月7日に行った公会議閉会演説でも示された。

ベネディクト16世はヨハネ23世を引用してこう言う。

公会議が望むのは、「教義を弱めることも歪めることもなしに、純粋で完全なしかたで伝えること」です。教皇は続けてこういいます。「わたしたちの務めは、あたかも骨董(こっとう)趣味のように、この高価な宝を守ることだけではありません。わたしたちの務めは、わたしたちが生きている時代がわたしたちに求めている活動に、誠意をもって、畏れることなく取り組むことです」。必要なのは「教会の教えのすべてを、完全に、また正確に守ることです」。このことは「正統な教義との忠実かつ完全な一致の内に示されます。しかしながら、教義は、さまざまな研究方法と現代思想のさまざまな文学的形態を通して研究され、拡大されなければなりません。信仰の遺産における古代の教義の実体と、同じ意味とメッセージを保ちつつ、その教義を提示する方法は、別の事柄です」(『第二バチカン公会議文書集』:Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II, Constitutiones Decreta Declarationes, 1974, pp. 863-865)。

教皇ベネディクト十六世の教皇庁に対する降誕祭の挨拶

(解説)第二バチカン公会議

ベネディクト16世によれば、最初の解釈法は、「不連続と断絶による解釈法」である。もう一つの解釈法は「改革による解釈法」である。

7-2、不連続と断絶による解釈法

「不連続による解釈法は、あえて公会議前の教会と公会議後の教会の断絶を帰結させ」る革命的な見解を取る。この見解によれば、「公会議を、旧憲法を廃止して、新憲法を制定するための憲法制定議会のようなものと考え」、これによって全ては新しくなった。公会議は「新しい聖霊降臨」の機会であって、教会は自分の醜くさせているまた自らの使命を果たすことが妨げる全ての汚れを取り払った。 「不連続による解釈法が説得力を持つように思わせる・・・特別な理由」は、パウロ6世の公会議閉会演説である。人間に関して激しい議論が行われてきたことが、近代の特徴であり、公会議は特別な意味で人間論というテーマを取り上げた。これらすべての問題から、ある種の不連続が生じる可能性があった。実際に、ある意味では不連続が現れた。パウロ6世の言うように「人々に対する限りない愛が公会議全体を侵略した」限り、現代の人々と現代世界に合わせて、新しい教会論にそって、教会を新しく作り直すべきである。教皇首位権、司教の権能、司祭職と独身制度、信教の自由、エキュメニズム、神の民の役割、結婚と性道徳、典礼など。「このような革新のみが、公会議の真の精神を表すものであり、この革新から、またこの革新に従うならば、前進することが可能となると、彼らは考え」ている。 「この解釈法は、公会議文書そのものは公会議の真の精神をまだ表現していないといい」、「第2バチカン公会議文書は妥協の産物」であると主張する。例えばマルティニ枢機卿や濱尾枢機卿がそう主張する。

7-3、改革による解釈法

改革による解釈法を最初に示したのは、教皇ヨハネ23世による1962年10月11日の公会議開会演説であった。後にこの解釈法は、教皇パウロ6世が1965年12月7日に行った公会議閉会演説でも示された。

ベネディクト16世はヨハネ23世を引用してこう言う。

公会議が望むのは、「教義を弱めることも歪めることもなしに、純粋で完全なしかたで伝えること」です。教皇は続けてこういいます。「わたしたちの務めは、あたかも骨董(こっとう)趣味のように、この高価な宝を守ることだけではありません。わたしたちの務めは、わたしたちが生きている時代がわたしたちに求めている活動に、誠意をもって、畏れることなく取り組むことです」。必要なのは「教会の教えのすべてを、完全に、また正確に守ることです」。このことは「正統な教義との忠実かつ完全な一致の内に示されます。しかしながら、教義は、さまざまな研究方法と現代思想のさまざまな文学的形態を通して研究され、拡大されなければなりません。信仰の遺産における古代の教義の実体と、同じ意味とメッセージを保ちつつ、その教義を提示する方法は、別の事柄です」(『第二バチカン公会議文書集』:Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II, Constitutiones Decreta Declarationes, 1974, pp. 863-865)。

教皇ベネディクト十六世の教皇庁に対する降誕祭の挨拶