先日の日記でも少し触れた、「聴覚障害者の心理臨床」という本に付いて。

この本の舞台は、滋賀県の琵琶湖病院。

日本で初めて「聴覚障害者外来」を設置した病院です。

聴覚障害者外来といってもいわゆる「難聴外来」ではありません。

この専門外来が診療するのは精神科・心療内科。

聴覚障害者外来の医師は、自身も聴覚障害を持つ精神科の藤田医師。

スタッフ達はみな聴覚障害について学び、手話を覚えて、

手話や筆談などの多彩なコミュニケーション方法に対応できるようにしています。

聴覚障害者が安心して、自分達のコミュニケーション方法で診察を受けられるよう、

全スタッフが最大限の配慮を行って運営しています。

紹介した本の中では、聴覚外来を奥に当たって当事者達の直面した難題課題や、

その後病院を訪れる多くの聴覚障害者たちの実際が描かれています。

医師と患者のコミュニケーションが絶対不可欠である精神科の医療において、

今までは両者の間に手話通訳が介在したり、

または患者不在で家族とのやりとりだけで診察が進められるなど、

聴覚障害者にとって、とても十分な医療があるとはいえない状態でした。

入院していても、病棟の看護師とも入院仲間ともコミュニケーションが取れず、

一人、不安と孤独な中で入院生活を送っていました。

聴こえない人には聴こえない人のコミュニケーション方法がある。

どうしてこんな当たり前の事を、今まで誰も問題にしなかったのか。

つくづくそんな思いで読みました。

子供の頃から聴覚障害を持ち、なお健聴者の親のもとで育てられる子供達。

手話を使うことを許されず、不完全なコミュニケーションである口話だけで会話することを要求されてきた子供達。

読話だけで100%の会話をすることなんて絶対に不可能です。

そんな状況で、常に理解できないプレッシャーを感じながら会話するくらいなら、

いっそ一人でいるほうが楽だとさえ思います。

家族の中でも常に疎外感を感じ続けた一人の女性が、大人になって手話を学び、

初めて自由なコミュニケーションに触れたとき。

彼女は、今までの自分が「聞いて」いた情報はが、全体の中のごく一部でしかなかったことに初めて気付きます。

人は、こんなにも多くのことばを理解しながら会話をしていたのだと知り、ショックを受けたと語っています。

この話を読んだとき、私は愕然となりました。

会話に入れない辛さ、理解できない苦しさは十分すぎるほど分かっているつもりだったけれど、

そういうコミュニケーションがあることすら知らずに育ってきた人がいるという現実に、私は大きなショックを受けました。

聴覚障害者には、コミュニケーション障害という特性ゆえ、

精神的な面での支援を必要としている人が数多くいます。

しかし、それらが今まで十分に提供されてこなかった現状。

琵琶湖病院の取り組みは、その現状を打開し、多くの聴覚障害者にとっての支えとなっています。

ちなみに、この病院のホームページを開いてみたのですが。

読んでいて思わず涙が出そうになりました。

何も特別なことをしているわけじゃないんです。

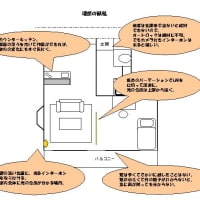

聴こえない人のために、受付に筆談ボードが置いてあったり、

呼出用の無線機を渡してくれたり、

レントゲン撮影はランプで合図してくれたり、

病棟にFAXが置いてあったりテレビに字幕がついてたり、火災報知器がランプだったり、

院内のすべてのスタッフ間に「聴覚障害があります」という情報がちゃんと共有されていることだったり。

私達にとっては、どれも当たり前のこと。

なのに、そんな当たり前の配慮をしている病院が、いかに少ないことか。

琵琶湖病院の取り組みがもっと全国的に評価され、広まっていくことを期待します。

紹介した本は、同病院の藤田医師をはじめ、同病院の臨床心理士、看護師、ソーシャルワーカー、自らもろう者であるろうあ相談員などの寄稿形式。

少し難しい内容ではありますが、聴覚障害者の福祉問題、特にろう者のコミュニケーション問題についてに関心のある方には興味深い内容だと思います。

この本の舞台は、滋賀県の琵琶湖病院。

日本で初めて「聴覚障害者外来」を設置した病院です。

聴覚障害者外来といってもいわゆる「難聴外来」ではありません。

この専門外来が診療するのは精神科・心療内科。

聴覚障害者外来の医師は、自身も聴覚障害を持つ精神科の藤田医師。

スタッフ達はみな聴覚障害について学び、手話を覚えて、

手話や筆談などの多彩なコミュニケーション方法に対応できるようにしています。

聴覚障害者が安心して、自分達のコミュニケーション方法で診察を受けられるよう、

全スタッフが最大限の配慮を行って運営しています。

紹介した本の中では、聴覚外来を奥に当たって当事者達の直面した難題課題や、

その後病院を訪れる多くの聴覚障害者たちの実際が描かれています。

医師と患者のコミュニケーションが絶対不可欠である精神科の医療において、

今までは両者の間に手話通訳が介在したり、

または患者不在で家族とのやりとりだけで診察が進められるなど、

聴覚障害者にとって、とても十分な医療があるとはいえない状態でした。

入院していても、病棟の看護師とも入院仲間ともコミュニケーションが取れず、

一人、不安と孤独な中で入院生活を送っていました。

聴こえない人には聴こえない人のコミュニケーション方法がある。

どうしてこんな当たり前の事を、今まで誰も問題にしなかったのか。

つくづくそんな思いで読みました。

子供の頃から聴覚障害を持ち、なお健聴者の親のもとで育てられる子供達。

手話を使うことを許されず、不完全なコミュニケーションである口話だけで会話することを要求されてきた子供達。

読話だけで100%の会話をすることなんて絶対に不可能です。

そんな状況で、常に理解できないプレッシャーを感じながら会話するくらいなら、

いっそ一人でいるほうが楽だとさえ思います。

家族の中でも常に疎外感を感じ続けた一人の女性が、大人になって手話を学び、

初めて自由なコミュニケーションに触れたとき。

彼女は、今までの自分が「聞いて」いた情報はが、全体の中のごく一部でしかなかったことに初めて気付きます。

人は、こんなにも多くのことばを理解しながら会話をしていたのだと知り、ショックを受けたと語っています。

この話を読んだとき、私は愕然となりました。

会話に入れない辛さ、理解できない苦しさは十分すぎるほど分かっているつもりだったけれど、

そういうコミュニケーションがあることすら知らずに育ってきた人がいるという現実に、私は大きなショックを受けました。

聴覚障害者には、コミュニケーション障害という特性ゆえ、

精神的な面での支援を必要としている人が数多くいます。

しかし、それらが今まで十分に提供されてこなかった現状。

琵琶湖病院の取り組みは、その現状を打開し、多くの聴覚障害者にとっての支えとなっています。

ちなみに、この病院のホームページを開いてみたのですが。

読んでいて思わず涙が出そうになりました。

何も特別なことをしているわけじゃないんです。

聴こえない人のために、受付に筆談ボードが置いてあったり、

呼出用の無線機を渡してくれたり、

レントゲン撮影はランプで合図してくれたり、

病棟にFAXが置いてあったりテレビに字幕がついてたり、火災報知器がランプだったり、

院内のすべてのスタッフ間に「聴覚障害があります」という情報がちゃんと共有されていることだったり。

私達にとっては、どれも当たり前のこと。

なのに、そんな当たり前の配慮をしている病院が、いかに少ないことか。

琵琶湖病院の取り組みがもっと全国的に評価され、広まっていくことを期待します。

紹介した本は、同病院の藤田医師をはじめ、同病院の臨床心理士、看護師、ソーシャルワーカー、自らもろう者であるろうあ相談員などの寄稿形式。

少し難しい内容ではありますが、聴覚障害者の福祉問題、特にろう者のコミュニケーション問題についてに関心のある方には興味深い内容だと思います。

むしろ、琵琶湖病院の試みが10あるとして、(1)そのうちどれとどれが利用者にとって優先するかのランク付けをおこない、(2)コストの面から導入しやすいものはどれかを公的機関がランク付けをおこない、(3)両者を調整のうえ、ミニマムなアクセビリティ項目を作成することです。

たとえば、耳マークの導入は、利用者の安心の面からもコストの面からも、わりと導入が容易なのではありませんか。

したがって、利用者側で上記のミニマム要件を設定すること、そして何らかの団体を通じて医療機関(等)と交渉することです。

じじつ、既にこうした動きをしている団体もあるのではありますまいか。

期待できるか、できないか、という話をしてしまうと、すべての取り組みは「期待できない」となってしまいます。

たとえば、聴覚障害者が医師免許を取得できるようになると誰が考えたでしょうか。

「厚生労働省にかけあったって期待できない」と考えてあきらめていたら、今の法律改正は決してありませんでした。

もちろん、ミニマムな面からの働きかけも必要です。

ですが、じっさいにこのような取り組みをおこない、成功している病院の事例があることは、もっと広く世間に発信されていくべきですし、

聴覚障害者の側だけではなく、医療従事者の側としても取り組みを行っていくべき課題だと思っています。

(私はこの日記の半分は、元医療従事者として書いています)

今行っていることだけで十分と思ってしまったらそれまで。

常に上を見ていなければならないと思っています。

欠格条項の撤廃は、事務局の臼井さんたちが核になって運動し、働きかけた結果ですね。もちろん彼女たちだけの力ではありませんけれど。

しかし、話をあちこちにとばさないで、医療機関に限定すると、先に書いたような利用者側による優先順序付けはやはり必要だと考えています。

耳マークのほか、なんどか改訂された結果の『新・病院受診ガイドブック 改訂版』を、よく利用する医療機関に配布する(ただし1冊700円)というのも一つの方法です。