日本人と七夕

-『日本民俗地図』に見る20世紀前半の七夕行事-

20世紀前半の日本ではどんな七夕行事が行われていたのでしょうか。

昭和37年から昭和39年にかけて全国1342カ所で行われた民俗一斉

調査の結果をもとに、各地区で行われていた行事を抜き出して集計し、

日本の七夕行事を数量的に把握してみました。

はじめに

第1位 七夕竹を立てて短冊などを結びつけ、七夕飾りをする(281ヵ所)

第2位 だんごや赤飯など特別な食物をつくり供える(264ヵ所)

第3位 墓掃除をおこない墓への道をきれいにする(171ヵ所)

第4位 初物の野菜、果物や粟・きびの穂などを供える(96ヵ所)

第5位 井戸替えをする(66ヵ所)

第6位 水浴びする、7回水浴びする(56ヵ所)

第7位 真菰や藁などで馬をつくる(36ヵ所)

第8位 虫除け・虫送り・虫干しをする(34ヵ所)

第9位 女は沼や川で髪を洗う(21ヵ所)

第10位 ネブタ祭り、ネブタ流しをする、ネムの葉などで目をこする(18ヵ所)

第11位 牛を川や池で洗う、泳がせる(17ヵ所)

第12位 物を洗うとよく落ちる(14カ所)

第13位 雨が降ると良い、雨がふると悪い(計13カ所)

第14位 着物を供える、晴着を着る、着物を着替える(12ヵ所)

第15位 小屋や宿で子供たちが集まって、泊まったり会食をしたりする(10ヵ所)

第16位 色紙で着物を作って飾る(6カ所)

第17位 七夕船を作り、川(海)に流す(4ヵ所)

第17位 相撲をとる(4ヵ所)

第17位 稲田をほめてまわる、田ホメ(4カ所)

第17位 奉公人の出がわり、下男が仕事から解放される(4カ所)

はじめに

七夕というとまず思い浮かぶイメージは笹竹に短冊や吹き流しなど結んだ七夕竹の飾りである。この笹竹飾りを個人の家で立てたり、あるいは商店街で客寄せのため大規模に飾っているところも多い。しかし日本の七夕行事はこれだけなのだろうか。いったい日本ではどんな七夕行事が行われていたのだろうか。

実はこの問いに答える恰好の資料がある。それは1962年度(昭和37)から1964年度(昭和39)にかけ、文化財保護委員会が国庫補助事業として実施した「民俗資料緊急調査」である。この調査は所定の項目について、各都道府県ごとに約30カ所の地区を抽出して実施され、調査地区の総数は1342カ所にものぼる。全国的な民俗一斉調査として、わが国で始めての大規模なものであった。

調査が行われたのは20世紀後半に入っているが、調査の対象とされたのは各地域の老人で、しかも調査時点をできるだけ古い時代に置いたので、江戸時代からの習俗がまだ色濃く残る明治後期から大正・昭和初期の20世紀前半の日本社会が対象になった。

この調査の報告集として文化庁編「日本民俗地図」第1巻が1969年(昭和44)に刊行され、20年後の1988年(昭和63)第9巻で完結した。第1巻「年中行事1」の「七夕」の調査データ(解説書)を分析してみると、調査地区が多いため20世紀前半の日本の七夕行事が数量的に把握できるのである。

例えば七夕に作る特別な食物を分析してみると、「だんご」(97ヵ所)、「赤飯」(70ヵ所)、「まんじゅう」(34ヵ所)、「もち」(28ヵ所)、「うどん」(14ヵ所)、「ぼたもち」(10ヵ所)、「そうめん(7ヵ所)、「あずきめし」(4ヵ所)のように食物の種類と地区数が出てくる。これは日本全体の傾向をある程度反映しているといえる。ただ調査地区は農山漁村が多いため、都市の民俗より農村の民俗がより反映されているといえる。

こうして数量化された日本の七夕行事は驚くほど豊富でしかも奥深い。あまりの豊富さに七夕とはいったい何なのかと考え込んでしまいそうだ。しかしここではまず、ありのままの姿を紹介して七夕行事が持つ、その複雑であるがゆえに魅力的な様相を味わっていただきたい。

なお調査データの抽出にあたっては、内容の記述が不明確な箇所もあり、筆者の判断で採否を決めたものも多い。したがって集計数に若干の誤差があることはご了承ください。地区の市町村名は当時のままを記載した。(石沢誠司 2003年7月記)

________________________________________

◎ 第1位 七夕竹を立てて短冊などを結びつけ、七夕飾りをする(281ヵ所)

七夕行事のなかで一番普及しているのは、何といっても竹の七夕飾りである。竹の葉に「天の川」などと書いた短冊などを結んで星に字の上達や技芸の上達を祈るのは、現在の日本でも最もポピュラーな行事である。20世紀前半の日本でもやはり一番多かった。

「七夕様には家庭で色紙を短冊に切って、筆で七夕様に関する種々の文章を書いて、青竹の笹の枝に結び付け竹飾りを行なう。七夕様に書く墨水はさといもの葉にたまった水を取ってきて墨をする習わしである」(栃木県足利市本町)、「星祭りをする。色紙で短冊を作って天の川などと書き、竹笹の葉に結びつけて高く掲げる。子供らは芋の葉の露で墨をすって書く。字が上達するという」(埼玉県狭山市北入曽)などが代表的な例で、竹飾りには、(1)色紙で短冊を作り、(2)里芋などの葉の露で墨をすり、(3)天の川や七夕の歌などの文字を書いて吊るす、ことがセットになっていることが多い。

ところで短冊にどんな文字を書くかについては、「天の川や七夕様、歌やいろは家族の名前」(香川県豊中町比地大)、「七夕の歌の本があってそれを書く(内容は俳句・詩)」(栃木県足利市高松)、「川の名、百人一首の歌を書く」(群馬県中之条町蟻川)、「短冊に古歌や格言を書いて笹に吊るすと、習字が上達すると言い伝えられている」(香川県満濃町吉野)などが一般的なところである。こうした文字を書くと習字が上達すると云われていた。「歌や願い事」(静岡県竜洋町掛塚)のように願い事を書くという例もあるが、願い事は現在ほど強調されていないようである。

短冊以外の飾り物については、「網・折り鶴などの飾り」(茨城県大子町)、「女竹の枝々にちょうちんをつけ」(愛知県美浜町野間)、「色紙で作った着物」(福岡県大木町笹渕)などがあげられる。

この項目に関連する事柄として、飾った七夕竹の使い道については、

「飾った七夕竹を川(海)に流す、川に立てる」(97ヵ所)、

「飾った竹を、田畑の中や畦等に立てて虫除けにする」(23ヵ所)

「飾った七夕竹を物干竿・釣竿などに使う」(4ヵ所)、が報告されている。

なお七夕竹の飾りについて注目すべきコメントが収録されている。それは、「最近、子供たちがいわゆる七夕の行事をするようになったが、以前は墓掃除の日であった」(東京都八王子市松木)、「七夕は新しい風習で、墓掃除、井戸替えをする」(大阪府東能勢町木代)、「たなばたはもとなかったが、ちかごろ学校の影響で盛んに行なうようになった」(大阪府堺市別所町)などの証言である。これは調査地点の多くが農村・山村・漁村に位置していることが影響していると思われる。竹飾りは江戸時代に都市で発生した風俗であり、これが徐々に農山村に伝播していったのであるが、調査時点でも新しい風習と認識する人も多かったのである。

________________________________________

◎ 第2位 だんごや赤飯など特別な食物をつくり供える(264ヵ所)

七夕には常の日と異なった特別の食物をつくりお供えし、また食べた。特別な食物とは、だんご、赤飯、まんじゅう、もち、うどん、ぼたもち、そうめん、あずきめし等である。これらの食物の多くは、祭日や祝日などいわゆるハレの日に食べるものである。七夕は江戸時代、五節句のひとつであり、この日は式日すなわち祝日であった。七夕に特別な食物を供えて食べるのは、こうした江戸時代から続くハレの日の感覚が残っているためである。

京都では宮中で七夕に索餅(さくべい)という菓子が食された。これは小麦と米の粉を練って細く縄のように二本ないあわせた菓子で麦縄ともよばれる。これを真似て民間で食べるようになったのが素麺だといわれる。だから七夕の最も由緒ある食物は素麺ということになるが、素麺をたべる風習は日本民俗地図でみるかぎり非常に少なく全国的なものとはいえない。七夕の食物からみるかぎり、日本人は七夕と他の祝日を区別していないといえよう。

七夕につくる特別な食物を多い順にならべると次のとおりである。

「だんご」(97ヵ所)

「赤飯」(70ヵ所)

「まんじゅう」(34ヵ所)

「もち」(28ヵ所)

「うどん」(14ヵ所)

「ぼたもち」(10ヵ所)

「そうめん(7ヵ所)

「あずきめし」(4ヵ所)

________________________________________

◎ 第3位 墓掃除をおこない墓への道をきれいにする(171ヵ所)

七夕の行事で3番目に多いのは、墓掃除や墓への道をきれいにすることである。

「墓地から家までの道路を、部落総出で伐ったり、悪いところをなおしたりする。家のまわりの草もとったり、かたずけたりした」(青森県階上村田代)、「この日墓なぎをする。お墓の掃除や、道の草刈りをやり、寺では施餓鬼供養をして卒塔婆を出す」(茨城県緒川村小舟)などの事例が代表的なものである。

「日本民俗地図」の調査項目には、行事の名称の項もある。もちろん「七夕(七夕祭り、七夕さん等も含む)」という呼び方が、675カ所もあり一番多いが、次いで「七日盆」という名称が82カ所ある。これは、ちょうど正月の満月が小正月で、その1週間前が七日正月というのとおなじである。つまり7月15日の盆の1週間前を意味し、「盆始め」とも呼ぶところがあるように、盆の準備として墓掃除や提灯を吊るしたり、灯籠を立てたり、仏具掃除をする日となっている。この習俗には星祭りの意味は認められず、盆行事の一環としての色彩がきわめて濃厚である。元来、7月は盆月とも呼ばれるように、1日から盆の準備を始めるところも多い。とくに盆道作り、道薙ぎ、墓薙ぎなどといって、道や墓の掃除をおこない、7日には盆迎えの最終的な準備、もしくはすでに盆の始まりとなるのであった。

さらに盆の準備という観点からの関連項目として、

「盆踊りを始める」(19ヵ所)

「盆棚を設ける」(18ヵ所)

「迎え火をたく」(14ヵ所)

「提灯を吊るす、灯す」(12ヵ所)

「高灯籠を立てる」(10ヵ所)

「仏具掃除をする」(10ヵ所)

「寺参りをする」(8ヵ所)

「灯籠などを持って村中を練り歩く」(6ヵ所)

「川に灯籠を流す」(4ヵ所)などがある。

________________________________________

◎ 第4位 初物の野菜、果物や粟・きびの穂などを供える(96ヵ所)

七夕には初物の野菜や果物、また稲の穂、粟・きびの穂などを供えるところが多い。旧暦の7月は初秋とはいえ、稲の稔りにはまだ早い。農作物からいうと、瓜やキビなどの畑作物が収穫時期となる。

供え物として具体的に名前があがった作物では、野菜・果物では「なす」31カ所、「すいか」20カ所、「きゅうり」13カ所、「うり」13カ所、「とうもろこし」9ヵ所がベスト5で、穀物では「粟穂」「きび穂」がそれぞれ4ヵ所、「稲穂」「つときび」「とうきび」「なんばきび」がそれぞれ2ヵ所となっている。

具体的例としては、

「初もの食いといって、なす(馬をこしらえる)・なんばきび・ほうずき・すいか・うりなどを供える」(岡山県備前町香登本)

「竹を2本たて、横竹をわたしてこれに栗の枝・柿・枝豆・あわ・きびの穂・ほうずきをさげる」(岡山県英田町河合北)

「笹竹を一本杭にくくり、この竹に麻がらで棚をつくり、ここに瓜やなすなどをお供えした」(鳥取県岩美町荒金)

「六日の夕方、笹に五色の短冊をつけ、いわゆるお棚をつくって十八豆・瓜・なす・きゅうり・とうもろこし・ほうずきなどとぼたもち(だんご)をそなえてまつる」(徳島県小松島市櫛渕)

などで、棚を作ってそこに供えるところもある。

またわたしが直接、調査した例に「七夕さんは初物食いだからと、ほおずきのついた枝、稲穂のついた葉、柿の枝、枝豆、さつま芋のつる、ズイキ(里芋の葉茎)、ゴマの枝の7つを笹竹のもとのあたりに結びつける」(兵庫県姫路市的形町)といって、すべて青いままの枝葉を付けているものがあった。

こうした初物を供える習俗と関連して、

「初物などを供えるための棚(七夕棚)をつくる」(15カ所)

「七夕に供える野菜を盗みにゆく」(5ヵ所)、

「七夕荒し(供え物を盗む)をする」(5ヵ所)、

「生きた魚を供える」(3ヵ所)、

「初子の家では果物、野菜などを配る(初七夕)」(3ヵ所)が報告されている。

________________________________________

◎ 第5位 井戸替えをする(66ヵ所)

井戸替えというのは、井戸水を清めるため井戸の中の水やごみをすっかりくみ出して掃除することで、特に7月7日の七夕を選んで行なわれた地方が多い。

「井戸水をことごとく汲み上げ御幣を挿す」(秋田県琴浜村鳥居長根)「井戸さらいをして墓石を洗う。井戸さらいが終わると、井戸神様に酒を1本あげる」(茨城県波崎町明神)

「共同井戸の井戸さらえが行なわれ、水神様のお祭りがある」(山口県上関町白井田)

などの事例のように、井戸替えと同時に御幣を挿したり井戸の神様を祀ることも多い。これは、井戸が生活に不可欠な飲料水の源として常に信仰の対象であったことと係わっている。井戸替えと関連して、「池、川の掃除をする」というのも2カ所あった。

________________________________________

◎ 第6位 水浴びする、7回水浴びする(56ヵ所)

これも水に関する習俗であるが、この日は水浴びをすることが習慣となっている地方が多い。とくに7回水浴びをする、と7という回数が決まっているところが東北地方を中心にみられる。また水浴びに連動して7回飯を食べるというところも多い。水浴びをしたのは子供たちであるが、その理由として「水難にかからない」「身を清める」などが言われている。

事例として、

「水難にかからないといって、七度赤飯を食べ七度水浴する」(青森県鶴田町胡桃館)

「ナナゲリ飯を食いナナゲリ水浴びする、という」(青森県黒石市安入)

「1日7回ごはんを食べ、7回海にはいって身を清めた」(宮城県七ヶ浜町湊浜)

「この日は、七たびママ(飯)を食い七たび水泳ぎする日、だといって子供たちがはしゃいだ」(秋田県十和田町毛馬内)

「青少年は佐渡川で水浴。7たび浴び、7たび食べるという習慣があった」(秋田県平鹿町下醍醐)

「この日は七夕でもあるので海水浴に行く人、常願寺川に水浴びに行く人などさまざまである」(富山県富山市太田)

「7回水浴び、7回食事、7回衣装を変える」(岡山県英田町河合北)等が報告されている。

水浴びに関連して、逆の「川にはいるな、泳ぐな」(4ヵ所)というところもある。

________________________________________

◎ 第7位 真菰や藁などで馬をつくる(36ヵ所)

七夕に真菰や藁などで馬を作る七夕馬の習俗は、東日本の各地に伝えられている。ほとんどが馬(29カ所)であるが、千葉県では馬と牛を一緒に作るところが6カ所ある。これらの馬は対で作ることが多く、飾りかたもさまざまである。一般に馬は祖先の霊を迎える乗物とされており、七夕の馬も盆行事の始まりに関するものといえるが、地方によっては七夕様を迎える、といって独自の七夕行事となっているところが多い。

各地の事例には、

「麦わらで馬2匹を作り厩の前に置き、16日に屋根に上げた」(福島県梁川町八幡)

「麦藁で作った牝牡の馬(七夕様を迎える馬)を屋根の軒先に置く」(福島県安達町上川崎)

「七夕様を迎えに行く馬を麦わらでつくり、屋根にあげる」(福島県飯館村飯樋)

「6日にまこもで馬の形を2匹つくり、向かい合わせて棒にまたがせ、この棒をつり、たづなでゆわく」(埼玉県浦和市大久保領家)

「まこもの馬(おす・めす)を作り、向かい合わせて竹の横棒にのせ、七夕が終わると母屋にほうり上げる」(埼玉県朝霞町膝折)

「6日の晩にまこもで作った馬2頭を左右にし、中間に縄を張り、竹と竹との中間に飾る」(埼玉県騎西町正能)

「まこもでつくった馬2頭を向かい合わせて竹棒につけ、竹笹に飾りつける」(埼玉県杉戸町下高野)

「まこもか藁で牛・馬をつくり、朝草を刈ってきて七夕の竹の下にしき、その上におく。竹は夕方川に流し、牛・馬は氏神様に供える」(千葉県神崎町神崎本宿)

「まこもの馬と牛を(台)車にのせて早朝から走り回った」(千葉県九十九里町西野)

「ミチシバで25~26・の男馬・女馬を作り、鞍棚におく」(静岡県小山町大御神)等がある。

一方これと関連する項目として西日本ではナス・キュウリで馬・牛を作るところが10カ所ある。

「縁に机を出し、みようが・きゅうりで馬を作り、馬の足を竹の枝で作ってたてる。みょうがの子で鶏をつくる」(岡山県新見市千屋)

「なすの牛、きゅうりの馬、みょうがのにわとりなどを作って供える」(岡山県八束村)

「みょうがとほうせんかの花弁でにわとり、きゅうりで馬、なすで牛をつくる。牛馬の尻尾にはナンバキビ(とうもろこし)の毛を用いる」(広島県東城町塩原)などがその事例である。

________________________________________

◎ 第8位 虫除け・虫送り・虫干しをする(34ヵ所)

七夕に虫除けや虫送り、虫干しをすることもよく見られる。なかでも七夕に飾った竹を、田畑の中や畦等に立てて虫除けにする習俗が23ヵ所ある。

具体例には、

「夕方ぼたもちをつくって、五、六尺ほどの小笹の枝元にはさみ、短冊に虫送るように書いて用水に立てておく」(宮城県泉町古内)

「竿飾りを行ない短冊に川名のほかに『大根大当り』などと書いてさげた。竿は翌日大根畑に持参し、虫よけの呪いとした」(福島県梁川町八幡)

「笹竹に短冊をさげ軒先に飾る。七夕が済めば大根や野菜畑に虫除けと称してたてる」(福島県安達町上川崎)

「笹竹は翌日川に流すが、一枝だけ残しておいて害虫がつかないといって大根畑に立てる」(茨城県緒川村小舟)

「七夕の竹は大根畑にたて、これをたてるともぐらが土を起こさない」(長野県真田町入軽井沢)

「立てた竹の小枝を大根畑にさすと虫よけになる」(長野県東村仁礼)「七夕の短冊を川に流すとき、小枝を畑に立てて虫除けにする」(徳島県東祖谷山村菅生)

などがあげられる。立てる場所は、野菜畑とくに大根畑が多い。

本格的な虫送りをするところも7カ所ある。虫送りは稲などにつく病害虫を追い払うため村単位で行なわれる共同祈願の儀礼で、通常6、7月の夜に行なわれる。これを七夕に行なうのである。

事例としては、

「虫送りがある。虫をとり紙に包み、御幣を竹に挟み太鼓をたたいて村境に送る」(福島県飯館村飯樋)

「山垣(やまがい)上のかがり火を合図にたいまつをつけて、『稲の虫はゴジョウラク』といって畦をかける」(兵庫県青垣町佐治)

「休息日であり、虫おとしという供養をする。「何々おくる、何の虫おくる、稲の虫おくる」といい村境まででかけた」(広島県比和町三河内)などがある。

また衣類や書籍などを取り出し、これに風を通して虫の害やカビを防ぐ虫干しも、寺などを中心に4カ所報告されている。

________________________________________

◎ 第9位 女は沼や川で髪を洗う(21ヵ所)

子供が水浴びをするのに対し、女性は沼や川で髪を洗うという習俗が多い。これは水による清めという点で共通するものである。以下の21カ所である。

「早朝女の人は河辺で髪洗いする」(福島県福島市鎌田)

「この朝四つ前に沼に行って髪を洗うと頭の病が治るという」(茨城県牛久町城中)

「この日に髪を洗うと黒く長くなる」(埼玉県越生町小杉)

「四つ前に髪を洗うと黒く長くなり、また洗濯物の汚れがよく落ちるという」(埼玉県花園村黒田)

「髪や膳を川で洗うとよく落ちる日という」(新潟県小千谷市西小千谷)

「この日に頭を洗うとよいといわれた」(富山県富山市星井町)

「女が髪を洗う日であるといわれた」(石川県小松市埴田町)

「この朝女の人は四つ前に川へ行って髪を洗った」(愛知県新城市大海)

「この日女は髪を洗った」(愛知県津具村行人原)

「女は7日に髪を洗うしきたりであった」(大阪府岸和田市土生町)

「7日の日に女は髪の毛を洗った。この日に髪の毛を洗うとからすのように黒く柳のように長くなるといった」(大阪府貝塚市蕎原町)

「この日頭の毛を洗うとよく落ちるという」(奈良県平群村櫟原)

「この日髪を洗えば良く落ちるといって、昔は川へおりて髪を洗った」(奈良県十津川村竹筒)

「この日、この川は京の鴨川となるので、女が髪を洗うとよい」(鳥取県西伯町落合)

「女の人はこの日に髪洗いをした」(徳島県徳島市上八万町)

「髪を洗うとよいという」(徳島県美馬町惣後)

「女は谷川で髪を洗う」(徳島県東祖谷山村菅生)

「流れ川で髪を洗う」(香川県満濃町吉野)

「女たちはこの日特に七夕洗いといって洗濯をしたり、髪を洗ったりする」(福岡県前原町井原)

「女子は七日洗いといって髪を洗ったり、その他のすすぎ洗濯をする」(福岡県大川市榎津)

「女子は七夕洗いといって、髪を洗ったり洗濯したりする」(福岡県高田町開)

________________________________________

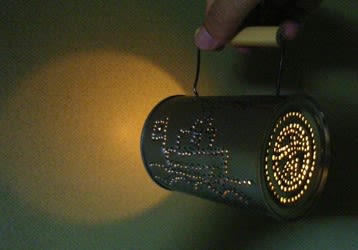

◎ 第10位 ネブタ祭り、ネブタ流しをする、ネムの葉などで目をこする(18ヵ所)

ネブタ祭りといえば、青森県の青森市(ネブタ祭り)と弘前市(ネプタ祭り)が有名である。これはおおきな人形型や扇型の灯籠を練り歩き、7日の朝に川や海に流す行事である。これほど大規模でないが青森県を中心に灯籠をつくり、練り歩く行事が6カ所報告されている。

「ネブタ灯籠といって人物または動物をかたどった大灯籠をつくり、陰暦7月5日ごろから7日まで3日間、子供らは扇形か金魚ネブタを1日から1週間運行する」(青森県今別町袰月)、

「小さな扇形のものを各自で作り、はやしながら歩いた」(青森県柏村桑野木田)、

「1日から7日までネブタをつくり、灯をつけて1週間内を巡り歩く」(青森県浪岡町王余魚沢)、

「1日の晩から毎晩1週間、若者連中はナブタ祭りを行う」(青森県平賀町広船)

「ネブタが明治30年ごろまて盛んであった。若者組が主催しおおきなキリコを作って車に乗せ、町内を曳きまわった」(秋田県多和田町毛馬内)

「七夕のやま(山車)は大正末期から昭和の初期にかけて作られた。手製の灯籠に絵を書き、太鼓をのせて笛・拍子木のはやし方がつき、旧7月6,7日にをねり歩いた」(秋田県稲庭川連町大館)

なおねぶたという言葉は用いないが、ガクとよばれる灯籠を荷車につけ行列するネブタと同じような行事が北海道で報告されている。

「各町内ごとにガクを出す。ガクはトンチ絵や、武者絵を書いた6尺くらいの大きさの燈籠を荷車につけたもので、太鼓をたたいて行列し、行列がぶつかるとけんかする」(北海道松前町)

いっぽうネブタと言葉は同じであるが、行事の内容はいささか異なるネブタ流しも東北地方を中心に12カ所みられる。それは「ねぶた流し」「ねむった流し」などとよばれ、ねむの木の葉や大豆の葉で目をこすり眠けをはらう習俗である。言葉だけが残っているところもある。

「ネブタ流し、7月1日はネブタの始め」(青森県相馬村)

「ねむり流し」(秋田県稲庭川連町大館)

「ごちそうを食べて、ねぶると流すぞ、といって一晩中遊んだ」(山形県酒田市本楯)

「七夕と合わせて未明にネムッタ流シの行事がある。ねむの木の葉のまだ開かないうちに、洗顔のときに葉っぱで眼をこすり、『ねむった、ねむった流れろ』と唱えて流すと、お盆に夜ふかししても朝起きができるという」(福島県表郷村金山)、

「ねむった流し。朝ねむの木の葉が合わさっているうちに、ねむの小枝と豆(大豆)の葉を川に流す」(福島県矢祭町内川)、

「子供はねむった流しをする。豆の葉で眼をこすり『ねむった流れる、豆葉つっかかれ』といって豆の葉を川にながす」(福島県下郷町南倉沢)、

「子供はメッタ流しを大川で行い、『メッタ(目胎の意)流れよ、豆の葉とまれ』と唱える」(福島県西会津町弥平四郎)

「早朝暗いうちに子供は水あび(ねぶたといった)に行った」(栃木県黒羽町川上)

「朝はねぶたで目をこすり顔を洗うと、夏の暑い日に眠けがさめるという。翌朝それらを川へ流すが、以前は『ねぶたは流れる心はとまれ』などといった」(埼玉県小川町小貝戸)

「土地ではネブタ様といっている。朝早くネブタを取ってきてそえる」(埼玉県秩父市裏山)

「ネブタの木の枝も新竹にそえて祭る」(埼玉県大滝村滝之沢)

「朝早く子供たちは『眠気を流す』といって、祭った笹竹を川へ納めにいく」(愛知県新城市大海)

________________________________________

◎ 第11位 牛を川や池で洗う、泳がせる(17ヵ所)

牛は農耕用として、また運搬用として古代から飼育されていた動物である。七夕に牛を洗ったり泳がせたりする風習は「牛洗い」などとよばれ、西日本に多い。特に大阪4、岡山4、広島7で計15例と大半を占めている。

「牛の水を浴びる日」(新潟県両津市河崎)

「牛を飼う家では朝、牛を川で洗い氏神さんへ詣った。牛神さんというものがあり、麦ばかりの握り飯にぬかをふって、牛神さんに供え、それを各家へ1個ずつもらって来て、食べるまねをしてから、牛に食わせた。」(大阪府岸和田市塔原)

「朝早くおきて川へ牛を洗いに行った。牛洗いには小木川の上流の山奥へ行った」(大阪府貝塚市蕎原)

「朝早く牛と出かけ、たなばたを川へ流し、牛を池で泳がせた。そのあと牛を牛神へつれていってお神酒をうけた」(大阪府熊取町和田)

「七夕を流しにゆくとき、牛をひいて行って川で洗ってやる。それから牛神につれてまいった」(大阪府東鳥取町自然田)

「根来川で牛洗いと称し、小麦わらで牛を洗う」(和歌山県岩出町根来)

「牛を河につれてゆき洗う」(岡山県矢掛町東三成)

「牛を洗う」(岡山県昭和町水内)

「牛洗い」(岡山県北房町中津井)

「牛も洗ってやる」(岡山県八束村)

「牛の盆といって牛を洗う」(広島県尾道市梶山田)

「牛を洗ってやる」(広島県甲山町東上原)

「牛ノ釜と称して牛を洗う」(広島県福山市走島町)

「たでの葉で牛を洗う」(広島県豊松村)

「午前中、牛を川原につれて行って、しらみがわかぬといって、たでの葉・きゅうりの葉で洗ってやる」(広島県東城町塩原)

「この日いぬたでをもって牛を洗う」(広島県東城町帝釈)

なお1例だけ「牛馬を洗う」(広島県世羅西町上津田)と馬を含めた例があった。

関連した事例として、「牛神をまつる」が6ヵ所(大阪府4、和歌山県1、広島県1)報告されている。

________________________________________

◎ 第12位 物を洗うとよく落ちる(14カ所)

物を洗うとよく落ちるからといって、七夕に道具などを洗う習俗もよくみられる。これは、井戸替えをする、水浴びする、女は髪を洗うなど、この日に水で清めるという習俗と関連するものであろう。

「午前10時までに物を洗うとよくおちるという」(茨城県古河市中田)

「この日に洗うとよく落ちるといって、家では燈蓋皿や鉢や油のしみた道具などを洗った」(長野県清内路村)

「この日に物を洗えばすべてきれいになる」(神奈川県小田原市早川)

「この日に油のついたものを洗うとよく落ちるといわれている」(愛知県新城市大海)

「かわらけの油はこの日の朝、人知れず洗いに行けばよく落ちる。また洗濯をするとよくとれるという」(奈良県十津川村神納川)

「この日に洗い物をすればよく落ちるといって谷へ洗いに行った」(奈良県十津川村谷垣内)

「7月6日仏壇から位牌その他をおろして水で洗った」(鳥取県関金町今西)

「この日仏道具をみがき、朝日のあたらぬ先にすずりを洗う」(鳥取県日南町多里)

「すずり本洗い」(広島県八本松町飯田)

「7日の朝、まだ日の出ぬとき、かわらけを洗う」(徳島県羽ノ浦町)

「女たちはこの日特に七夕洗いといって洗濯をしたり、髪を洗ったりする」(福岡県前原町井原)

「女子は七日洗いといって髪を洗ったり、その他のすすぎ洗濯をする」(福岡県大川市榎津)

「女子は七夕洗いといって、髪を洗ったり洗濯したりする」(福岡県高田町開)

「油のついた道具類も洗う。この日の水は油ものがよくおちる」(大分県栄村五馬)

________________________________________

◎ 第13位 雨が降ると良い、雨がふると悪い(計13カ所)

七夕の日は雨がふるという言い伝えを持つところが多い。「雨がふると良い(8カ所)」というところと、「雨がふると悪い(5カ所)」というところがある。

良いという事例は、

「雨のないときは風害があるといい、雨の降ることを祈る」(栃木県鹿沼市樅山)

「この日雨が降るとよいとされた」(栃木県川上)

「6日に雨が降るとよいという」(東京都世田谷区粕谷)

「(七夕には)大きい雨が降るといった。朝降ると陽気がよいという」(神奈川県山北町中川箒沢)

「この日たとえ3粒でも雨が降ったほうがよい」(神奈川県松田町寄・虫沢)

「この日は1粒でも雨が降るとよいといわれた」(富山県富山市星井町)

「七夕の晩雨だと天の川に水がでて彦星と織女が逢えぬから、その年は虫が出ぬ」(山梨県富沢町福士)

「この日雨が降らなければ、ほうそう神さんがたたるといって子供の状態に注意する。雨が降るとほうそう神とやくの神が天の川で会うのでそんな心配はない」(山梨県丹波山村)である。

雨がふると悪いという事例は、

「この日には雨が降って天の川が洪水になって2人が会えないものだという」(兵庫県社町上鴨川)

「七夕雨が降ると伝染病がはやるという」(奈良県安堵村岡崎)

「この日四つまでに雨が三粒でも降れば二人は会えぬという」(奈良県十津川村谷垣内)

「雨が3粒おちてもたなばた様はお出にならんという」(高知県木壽村四万川)

「雨が3粒降ると、お星様は天の川を渡れない、といった」(高知県土佐山田町楠目)である。

________________________________________

◎ 第14位 着物を供える、晴着を着る、着物を着替える(12ヵ所)

七夕に着物を供えたり、着替えたり、晴着を着る習俗が各地に残っている。これは機織りや裁縫など技芸の上達を祈る乞巧奠の行事に、江戸時代になり着物を供える習俗が出てきて、それが続いているものである。

「一番装いを七夕さまに貸し申す、と称して晴れ着を着る」(岩手県大野村大野)、

「屏風か縄に女の衣装をかけて祭る」(山形県酒田市飛鳥)

「七夕様の織った衣装になぞらえ、廊下・座敷などに衣装を掛けた」(福島県安達町上川崎)

「女の子にひとえもんの着物をつくって着せる」(群馬県中之条町蟻川)

「新しく縫った着物を七夕様に供えると、針の腕があがる」(埼玉県越生町小杉)

「新しく縫った着物を七夕様に供えると、針の腕があがる」(埼玉県花園村黒田)

「主人と主婦の着物と帯、せんすを供える」(静岡清沢村黒俣)

「帯と着物を盆の上にのせ、きゅうり・ささげ・なすなどをまつった」(静岡県佐久間町戸口)

「盆に着る着物を作ってもらったら、たなばた様に着ぞめをしてもらえば焼き穴ができぬといって、木刀のまん中をくくってさげ、両袖を通して仏さまの前にさげておいた」(奈良県十津川村谷垣内)

「7回水浴び、7回食事、7回衣装を変える」(岡山県英田町河合北)

「7度水泳をして、7度着物を着替える」(広島県東城町帝釈)

「七夕さまは子供だくさんで貧乏であるから、この日衣類をお供えする」(大分県姫島村)

________________________________________

◎ 第15位 小屋や宿で子供たちが集まって、泊まったり会食をしたりする(10ヵ所)

この日、子供たちが小屋や宿に集まり、泊まったり会食をしたりして遊ぶ地方も多い。東北地方を中心に、長野県、広島県、徳島県で集まった子供たちが水浴びをしたりして楽しむ様子が報告されている。

「子供たちは川べりに小屋を作って、水泳をして遊び、食事を共にし、夜は花火を上げる」(宮城県大和町吉田字沢渡)

「各子供組ごとに、子供たちが宿に集まり、白玉やそうめんを持ちより、ごちそうを食べて『ねぶると流すぞ』といって一晩中遊んだ」(山形県酒田市本楯)

「6日の夜から河原に小屋かけして泊まり、7日浴ビの水浴びをやる」(山形県米沢市通町)

「子供は小屋がけして宿泊し、七夕を祝う」(山形県米沢市綱木)

「6日の夜、子供たちは一室に集まり、共同炊事をして泊まり、7日朝、暗いうちに泳ぎに行った」(山形県白鷹町荒砥)

「子供が集まってどこかの家を宿にして、カワラゴモリといって泊まり、七夕祭りをする」(福島県喜多方市岩月町入田付)

「子供たちが、川ばたに小屋をつくっておこもりをした。ここで泊まって7日の朝早く水浴びしてオネンブリを流すといった。戦後やめになったが、子供たちがここで泊まるときいろいろ持ち寄って自分たちで料理をして食べた」(長野県真田町入軽井沢)

「子供は1か所へ集まり、親がでて米を持ち寄り、食事の世話をする」(広島県高陽町王久)

「加計本郷の子供たちは太田川の河原2か所に石を舟形に積み重ねむしろをしき、船の周囲に竹に短冊、幕をはってちょうちんをつり、へさきにはしめ縄をはり、野菜その他の供物を供えた。夜にはいるとろうそくをたて、太鼓をたたき素麺をたべて花火をやった」(広島県筒賀村)

「6日夜、七夕のよいで、子供組がシャーラ(精霊)小屋に集まり、子供がしらが中心になって遊ぶ」(徳島県鴨島町敷地)

________________________________________

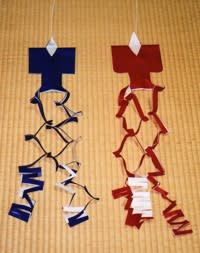

◎ 第16位 色紙で着物を作って飾る(6カ所)

第14位の着物を供える習俗に関連して、子供が色紙で作った着物を飾る習俗が江戸中期から起こるが、これが各地に伝播して残っているものである。

「笹竹に小袖や小袴の折り紙をつるす」(愛知県新城市大海)

「女は五色の色(紙)で着物を折って供える」(福岡県前原町井原)

「色紙で作った着物を笹竹につけて飾る」(福岡県大木町笹渕)

「色紙で、袴・帯・花などを作って長い竹ざおの先につけてたてる」(熊本県八代市妙見町)

「女子は衣服の雛形を作って供える」(大分県栄村五馬)

「女は色紙で着物をつくり、から竹にむすんで立てる」(鹿児島県財部町下大川原)

________________________________________

その他として主なものを項目だけ紹介すると以下のようになる。

◎ 第17位 七夕船を作り、川(海)に流す(4ヵ所)

「茅で作った船を子供がかついで「たなばた様よ、来年ござれよ」と唱えて村を回り、船を海に流す」(新潟県粟島浦村)

「茅で舟を作り、ちょうちんと短冊で美しく飾りたて、ねり歩いたのち川へ流す」(新潟県神林村宿田)

「青年たちは、麦藁・竹・藤づるなどで6~7尺の舟を作った。舟には人形と馬形を各戸が作ってのせた。青年たちはこの舟をかついで神社にお参りしたのち、もみ合いをしたのち海に行き「七夕様ようーまた来年ござれようー」と唱えながらこの舟を海に流した」(新潟県築地村大字村松浜)

「七夕舟を流す」(香川県多度津町佐柳島)

________________________________________

◎ 第17位 相撲をとる(4ヵ所)

「淡島宮祭礼、西番の淡島の宮跡(合社があった)で奉納相撲をする。この祭神は疫神とも女人ともいって男の裸を喜ばっしゃるとされ毎年する」(富山市太田)

「村相撲があり、子供たちが相撲をとったが約55年前になくなった」(大阪府岸和田市土生町)

「若者は相撲をとった」(大阪府熊取町和田)

「福智下宮に里組が集まって、宮司のお祓いの式があって、子供角力に興じた。現在は行っていない」(福岡県赤池町上野)

________________________________________

◎ 第17位 稲田をほめてまわる、田ホメ(4カ所)

「この日に三部経祭りの土のだんごを受けて来て、これをくだいて、おのおの自分の田を回りながら田にまき、稲田のできがいいとほめて回る行事があった。田ホメは現在はしていない」(福岡県鞍手町長谷)

「たいへんよくできました、と田をほめにゆく」(大分県大田村上沓掛)

「浴衣がけで田のできぐわいを回りながら、稲の作柄をほめて回る。田ホメの行事という」(大分県山香町浦篠7)

「田ボメ」(大分県武蔵町吉広)

________________________________________

◎ 第17位 奉公人の出がわり、下男が仕事から解放される(4カ所)

「下男は仕事から解放された」(神奈川県相模原市田名滝)

「奉公人の出かわり(契約のきりかわり)の日でもある」(和歌山県下津町大窪)

「奉公人のいれかわりの日」(和歌山県清水町杉野原)

「昔は奉公人の出替りもこの日であった」(和歌山県金屋町石垣)

以上

杉田家の七夕人形

杉田家の七夕人形

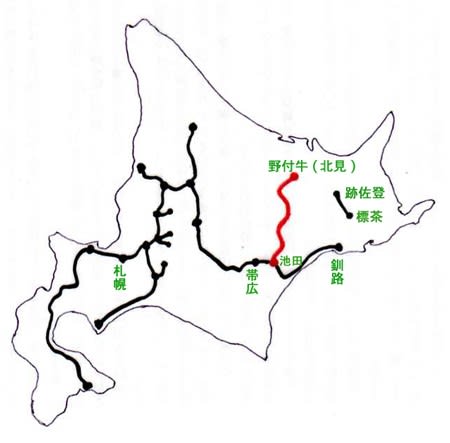

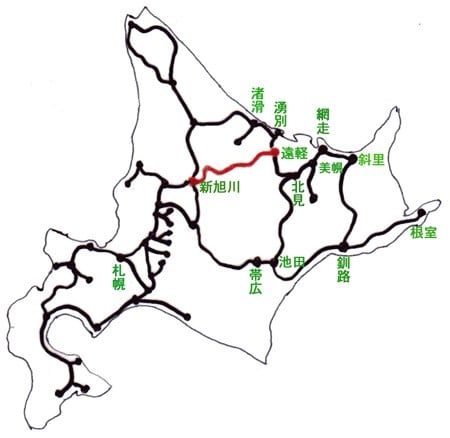

図G

図G

茄子の牛

茄子の牛

大人たちが七夕流しの船をつくる

大人たちが七夕流しの船をつくる おしょう舟の製作

おしょう舟の製作

武者人形と紙人形

武者人形と紙人形

しめ縄に行灯をつける

しめ縄に行灯をつける わら馬

わら馬 サスマタでしめ縄を持ち上げる

サスマタでしめ縄を持ち上げる 上流から見た七夕岩

上流から見た七夕岩 わら馬と糸巻きの間に行灯4列が下がる

わら馬と糸巻きの間に行灯4列が下がる 七夕岩を描いた渋草焼の絵皿

七夕岩を描いた渋草焼の絵皿