どこかの喫茶店・・HPより拝借しました。

以前ご紹介しました能面の写真。東京都下・羽村在住 新井 達矢 氏の打たれた能面をご紹介しました。その時うっかりミスで能面の名称を間違えました。ご本人から指摘を受けましたので、急遽、訂正致します。

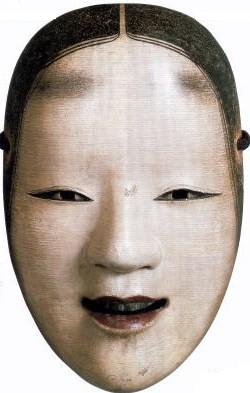

若女・新井 達矢 作

落ち着いて見ればすぐ気が付くのですが、いろいろ事情がございまして間違ってしまいました。

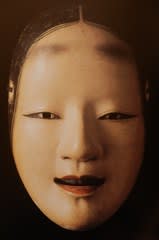

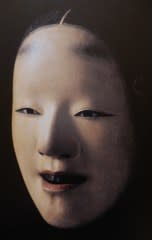

増女・新井 達矢 作

如何でありましょうか! この2つの女面は面の「毛書き」が同じ。大事な毛書きで、一目で区別が付かない。何処が違うの??? 一つのポイントは「口の切り方」に有る。面の裏表を見ると口の切り方が違うのが分かります。それから面全体から受ける感じ・・・マカ、曖昧な表現ですがね。 違いますね。

<ワカラニャ~ン sawara  >

>

いずれにしても、両面とも大変上手です。この方の師匠・長沢 氏春師は「河内」の生まれ変わりと言われるほどの名人でした。女面を見るとすぐ納得できる。 新井氏は32歳でこのレベル。後30年したら何処まで行くんでしょうな。予想が難しいですね。

最近良く思うのですが、このレベルで表現出来るのは男の能面師だからであろうと思います。女性の能面師にも上手い方は数人居られますが、女は女を心底知っておりますので、このような表現の女面は無理かもしれません。逆に男には逆立ちしても表現できない部分も有るようです。男と女の持って生まれた性(さが)の違いでしょうな。

これも<ワカラニャ~ン sawara  >

>

というわけで、「能面・面打ち」のコーナーでは、今回急遽、予定の「孫次郎」をお休みしまして、何故爺が間違ったかの言い訳を、いま少し掘り下げて書いてみたいと思います。

能面・面打ち

「若女」と「増女」

喫茶店でちょっと一服-02 でもご紹介しましたが、この女面は類似点が多く、なかなか手ごわい女面です。ちょっと見にはその違いが判別出来かねる上、能舞台の見所からでは、その識別は可なり難しい代物。

増女 ・ 宝来作

上記の面は江戸時代に現在の岡山県・池田藩所蔵の「宝増」という名称のある面を舞台で掛けたものです。

「宝増」とは能面師・宝来の「宝」から来たものです。宝来は福来石王兵衛正友の子です。福来は足利時代の作家・「六作」の内の一人。その中には 増阿彌久次、 三光坊等の名人が居ります。爺は当初「宝来」には関心が無かったのですが、「池田家伝来能面集」で彼の作品を見てから、評価が大きく変わりました。 <う~ん、上手い>

新井達矢氏の「増」はこの宝来の作品を参考にして打たれた模様。本面を前にしてではなく、能面集の写真を見てこれだけの作品を打つとは、非凡な才能だと思います。木型が傍にあって、且つ「当て型」が有っても、碌な物が打てない爺とは大違い。頭の中にプログラムがすでにインプットされているのでしょう。

デッサン

胡粉下塗り前の段階

彼の他の能面製作の例ですが・・・能面集の正面の写真と側面の写真をデッサンして、それだけで三次元的に木を彫り込みます。精神医学の話になりますが、「サバン症候群」の患者は得意な能力を持っておりまして、立体を僅か見るだけで後は記憶だけで粘土で再現することができます。ある面では天才的な能力でもあります。

ヴァイオリニストの千住真理子氏のようにあの複雑なスコアーを一目で記憶し、練習は頭に浮かぶ記憶に頼って演奏するとか。常人にはない天才的な能力です。・・・(お二人とも精神疾患とはまったく無縁ですので、間違わないでください!) 芸術家には常人にはない得意な能力を持つ人が多いですね。盲目のピアニスト・辻井 伸行氏は一度で音階を記憶し、再現できる能力が備わっております。正に天が生まれながらに与えた超能力でしょうか。

三次元システム

爺は昔「三次元CAD」のシステムに関わってきました。コンピューターに平面図、側面図、立面図などのデーターを入力し、キーボードを押しますと、しばらくするとCRTに三次元の立体図がカラーで描画されます。初めは大変なやっちゃな~と思いましたが、しばらくすると爺の頭のほうがコンピューターより速く、脳裏に三次元画像を思い描くことが出来るようになりました。訓練なのですね。この程度ならば。でも、能面の面打ちではなかなか行けません。 レベルが格段に違うのです。

能面の女面の歴史

能面の中で女面や若い男面は面の起状が少なくのっぺりとしておりますので、面を打つ側としては大変難しいですね。名人が申しているほどですから間違いないと思います。コンマ何mmの彫り間違いで、面の表情が変わってしまいます。それ程の微妙さです。

女面は当初「小姫」という基本的な面が15世紀程から存在していたようです。女面の名手・石川龍右衛門重正の作が存在します。面の感じは「小面」のような毛書がされており、少し神がかった表情をしております。その後それがだんだん定式化され「小面」に変化し、現在までに定型化されました。名人といわれる方の「小面」はかなり存在しますが、確かに良い出来です。先般紹介しました赤鶴作の「小面」は、現在「丹波篠山能楽資料館」に所蔵されておりますが、絶品ですね。

小姫

その後、増阿弥久次作の「節木増」「増女」が出来上がり、その他「深井」などと共に、各宗家で使われるようになりました。書き出してみますと・・

A- 観世流 ・・・・ 若女・・河内作 B- 金春流 ・・・・ 小面・・龍右衛門作

C 金剛流 ・・・・孫次郎・・孫次郎作 D- 宝生流 ・・・・節木増・・増阿彌作

E 喜多流 ・・・・小面・・大和作

各流派の細かい分家などでもそれぞれ細かい約束事が有るようです。「若女」は学者の意見では、江戸時代の名工・河内が創作した事になっております。小面と増女の系統から分かれてきたような面の表現です。このようなことから爺がうっかり増女と若女を見間違うのも、無理はない訳・・・・・・爺の言い訳・・・・(その通り! サワラちゃん  )

)

* 「金春流」はかなり古い時代では「今春流」と書かれておりました。能面の修理の際に胡粉の下地の上に「今春」とかかれた面が「丹波篠山能楽資料館」で所蔵されております。

それでは最後に名人の名作をご紹介しましょう。

節木増 ・ 増阿彌久次 作 本面

増女から派生した「節木増」の写しは下記の通りです。

節木増 ・ 越前出目 作 ・ 観世宗家蔵

観世宗家でもっとも大事にしている女面で、「若女」と呼ばれている。 宝生家に伝わる室町時代の増阿彌久次作の本面の写しです。

この辺りが間違いやすい原因になる。 爺の目で見ますと「若女」のように見えますが。

同じ作者が同時に二面製作したと思われる「節木増」

作者が同じでも微妙に面は違うもの。同じ写しは出来るものではない。

節木増 ・ 越前出目 作(山之内家伝来)

さればもうひとつ

節木増 ・ 出目満茂 ・ 片山家

銘・うたたね

同じ節木増でも、作者が違うとかなり違った表現になりますが、さすが上手いですね。

では、小面と増女から派生した「若女」はどの様になりましょうか。

若女

若女 ・ 河内 家重 作 ・ 観世宗家蔵

江戸時代の名工・天下一 河内 家重の創作したという女面です。

若女 ・ 河内 家重 ・ 片山家

銘 ・ 白菊

同じ河内の作品でも随分面の表情が違いますね。