泉北高速鉄道又は泉北1号線を、栂・美木多から光明池に向かうと、真っ赤な大きな橋が目に入る。しかしこの橋を渡ったことが無かった。

ある日、「須恵器の窯跡を巡るハイキング」で、この橋を渡った。立派な大きな橋だが、橋の両側の道は、幅の狭い道路で、車がすれ違うのが難しいくらいである。そんな道路になんでこんな立派な橋が出来たのか?

泉北1号線と泉北高速鉄道の建設に当たり、檜尾の村を南北に分断することになり、南側にある墓地に行くのに困ると住民が反対運動をおこしたため、それを解決するために立派な橋を作ったという。

泉北ニュータウンの住人は、誰でもこの赤い立派な橋は知っていると思うが、おそらく渡った人は少ないのではないか? そんなことで、泉北近郊ウォーキングで、この橋を渡るコースを計画した。

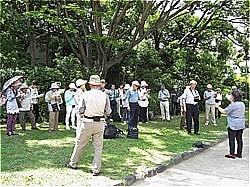

泉北高速鉄道光明池駅に集合し、駅にあった付近の地図を見ながら、参加者の新井さんから、檜尾の村が、泉北1号線で分断されたという説明を受け、いざ 出発

新檜尾公園のメタセコイアをバックに、集合写真を撮る。ハス池には一凛のハスの花が残っていた。

新檜尾公園を出て、ニュータウン内を通り、檜尾の尾根に上がり、細い旧道を檜尾大橋に向かう。

檜尾大橋からは、泉北ニュータウンが一望できる。PLの花火の時は、この橋に多くの人が集まるという。栂・美木多方面と、光明池方面の風景。

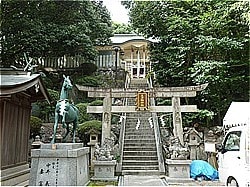

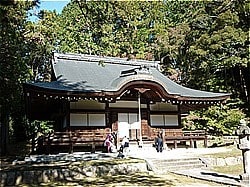

泉北1号線の南側にある立派な大きな墓を抜けて、美多彌神社に到着。

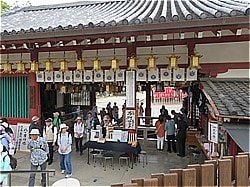

美多彌神社は、流鏑馬とシリブカガシの森で知られている。2014年に720年ぶりに「流鏑馬祭り」が復活し、2018年3月に2回目の祭りが開催されている。⇒「美多彌神社神社流鏑馬」で検索できます。動画もあります。

新井さんより、美多彌神社神社についての説明を聞く。

南北朝時代の英雄として知られる大楠公(楠木正成)、楠木家の家紋「菊水の紋」を刻んだ狛犬があるとの事で探す。

「幸せなでいっちん」とシリブカガシのどんぐり

美多彌神社の駐車場に、「川柳文学碑」がある。

この十三基の川柳文学碑は泉北ニュータウンの史跡である小谷城址に昭和五十九年より三度にわたり建立され、平成十八年 この美多彌神社の境内に移設されました。

文学碑がこれほどまとまって一同に建立されたことは特筆すべきことであり作者は全員番傘川柳社同人で川柳文学に高い志を持って取り組まれた方々です。

平成十八年 番傘川柳会』記

光明池緑地を、光明池大橋に向かう。

光明池大橋 この場所で手を打つと、「鳴き龍」の様に反響する。

光明池大橋を和泉市側に渡り、市民体育館の方に行くと、円形劇場がある。付近の木陰で弁当を食べた後、円形劇場で、準備した多田先生と清原先生の伴奏で、「ミニうたごえ広場」を開催。コロナウイルス感染対策で、円形劇場の周りに並び、久しぶりにマスクを外して唄う。

「虫の声」「月の砂漠」「あざみの歌」「小さい秋見つけた」

※「うたごえ広場」

「パンジョホール」で、月1回、多田先生のキーボードと、清原先生のフルートの演奏でみんなで唄う催しです。平均150名の参加者があり泉北の皆さんに楽しく歌っていただいています。残念ながらコロナウイルス感染対策で、現在は中止しています。再開時には、「泉北コミュニティ」にその旨掲載いたします。

ペチュニアの寄せ植え

ペチュニアの寄せ植え

アジサイの花を浮かべた器が涼し気

アジサイの花を浮かべた器が涼し気

トランペッター

トランペッター

ユウスゲ

ユウスゲ

スカシユリ

スカシユリ

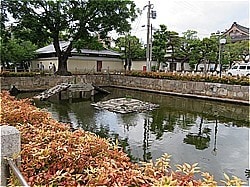

池の畔にシュウメイギクが咲いていた

池の畔にシュウメイギクが咲いていた

太子引導鍾堂

太子引導鍾堂

弘法大師の像

弘法大師の像

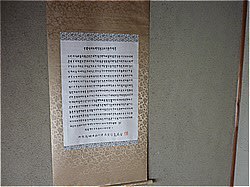

次の写真はクリックで拡大

次の写真はクリックで拡大

合戦の陣取り図がある

合戦の陣取り図がある