Prehistoric Safari : The mid-Pleistocene Northern Caucasus

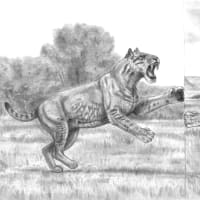

ⓒサーベル・パンサー

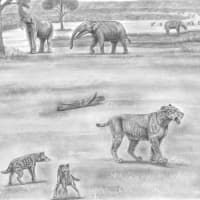

更新世はまさしく巨獣の時代と呼ぶにふさわしく、各地で幾種かの特大長鼻類が産したが、わけてもユーラシアのゾウ科を代表するストレートタスクゾウ-パレオロクソドン属の最大種-(Straight tusked elephant : Palaeoloxodon (Elephas) antiquus)とステップマンモス(Steppe mammoth : Mammuthus trogontherii)の両種は、長鼻目の歴史上でもトップ級といえる体格に達していた。

Per Christiansen(2004)による回帰分析の結果は、中新世のデイノテリウム科最大種(Deinotherium giganteum)に匹敵するとして、ステップマンモスを最大の「ゾウ」の座に位置付けている。ストレートタスクゾウについても、オズボーンが記載した中で最大の大腿骨は、欠損がありながらも長さ1.6mになり(Osborn, 1942)、この個体の全身スケールは分析に用いられたステップマンモス、デイノテリウム種の各最大

個体に匹敵するだろう。ストレートタスクゾウはマンモス類以上に現生アジアゾウとの系統的類縁性が強いとされ、全体にロバスト型、かつ腰高の骨格であることを鑑みれば、オズボーン記載の個体こそ、既知の最重量級長鼻類とみなしても大過ないと考えられる。

ストレートタスクゾウは森林帯に、ステップマンモスは乾燥平原や過疎林に主に生息していて、前者は更新世の間氷期に、後者は寒冷期にそれぞれの分布域を拡大していたと考えられている。棲み分けが起こっていたのである。一方で、両者の存続期間はもとより、ヨーロッパの一部では分布地域もほとんど重複しており、Adrian Lister(2007)の言に従えば、樹々と草原が同時的に展開していた地域において、時に二大ゾウが共存する場合もあったのだという。

『 Deutschland in der Urzeit 』(Ernst Probst著)の中で、ドイツのモスバッハ市(ネッカー・オーデンヴァルト郡の小都市)において同時期の地層から当該二種の骨格が掘り出されたことが紹介されており、上の説を間接的に裏付けてもいる。

東欧のモルドヴァから北コーカサスにかけての地帯に固有のファウナ(Tiraspol fauna, Singilsky fauna, Khazar fauna)にも、両巨象が含まれる。ところで、先の第六回国際化石長鼻類会議(International Conference on Mammoths and their

relatives)で発表された注目すべき報告の一つに、東欧の更新世地層における生物編年(biochronology)を特定する上で、一角の巨大サイ、エラスモテリウム属種が最重要の道標種(guiding form)になるという知見がある。

東欧でのエラスモテリウム属の存続スパンはほぼちょうど250万年であり、この間、時代ごとに現れた複数の種は形態的差異が顕著で判別が容易なうえに、それぞれのコンテンポラリーとして、異なった進化段階を示すマンモス属数種が該当するという理由による(A.K. Shvyreva, 'The rhinoceroses of the genus Elasmotherium in the biochronology of Eastern Europe', 2014)。

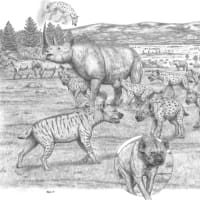

ステップマンモス、ストレートタスクゾウ双方のコンテンポラリーになるのは、中期・更新世のエラスモテリウムsibiricum という巨大種である(同属で最大種はエラスモテリウムcaucasicumであり、奇蹄類の歴史上、パラセラテリウム属に次ぐサイズを誇った)。

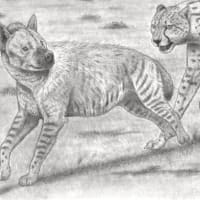

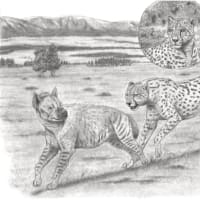

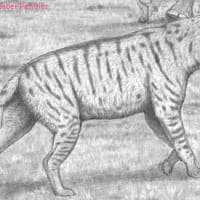

他にも、ご覧いただいている動物たちの中でオオツノジカ、ステップバイソン、ノブロックラクダは、中期・更新世のKhazar faunaを代表する顔ぶれである。ホラアナハイエナ(現生のブチハイエナの、絶滅した北方亜種)とイシオーレオオヤマネコ※(現生のオオヤマネコ群とボブキャットの祖先種。肩高は60cmになり、大きめの頭骨や遠位部が短く太い四肢は、ヒョウ属を彷彿させる)も、同時代の東欧~コーカサ

ス地帯のファウナの典型例である。

他にも、ご覧いただいている動物たちの中でオオツノジカ、ステップバイソン、ノブロックラクダは、中期・更新世のKhazar faunaを代表する顔ぶれである。ホラアナハイエナ(現生のブチハイエナの、絶滅した北方亜種)とイシオーレオオヤマネコ※(現生のオオヤマネコ群とボブキャットの祖先種。肩高は60cmになり、大きめの頭骨や遠位部が短く太い四肢は、ヒョウ属を彷彿させる)も、同時代の東欧~コーカサ

ス地帯のファウナの典型例である。

手前から:

Elasmotherium sibiricum

(大型エラスモテリウム属種)

Lynx issidorensis

(イシオーレオオヤマネコ)

Mammuthus trogontherii

(ステップマンモス)

Palaeoloxodon antiquus

(ストレートタスクゾウ)

Megaloceros giganteus

(オオツノジカ)

Crocuta crocuta spelaea

(ホラアナハイエナ)

Camelus knoblochi

(ノブロックラクダ)

Bison priscus

(ステップバイソン)

ともかく、こうしたファウナにあって、体重が優に10トンを超す史上の二大巨象が相まみえる場面なども-恐らくは-あったことだろうし、そこに一角巨サイやオオツノジカなど魁偉な草食獣と、肉食獣との「生存を賭したドラマ」が加わるとすれば…その光景は、いかにメガファウナの時代・更新世といえども、度を越したスペクタクルであったことだろう。

※ちなみに、文献によってはLynx spelaea(ホラアナオオヤマネコ)なる種への言及も見られますが、これはイシオーレオオヤマネコと異名同種にすぎないのか、現生のユーラシアオオヤマネコの絶滅亜種なのか、はたまた独立種であるのか、いずれも判然としません。

※ちなみに、文献によってはLynx spelaea(ホラアナオオヤマネコ)なる種への言及も見られますが、これはイシオーレオオヤマネコと異名同種にすぎないのか、現生のユーラシアオオヤマネコの絶滅亜種なのか、はたまた独立種であるのか、いずれも判然としません。

イラスト 文責、ⓒサーベル・パンサー

pleoxsodon属種はマンモスに負けないぐらい繁栄していたようですね。

pleoxsodon属種は、更新世の終盤までヨーロッパとアフリカで生きていたようですが、やはり温帯以外無理だったのでしょうか?