食肉目の中で最も洗練されていると言われるネコ科の捕殺テクニック。中でもとど

めの「キリングバイト」を可能とする構成要素としては、吻部の幅の広い頑丈な頭骨

や強い顎力、長く鋭利な犬歯は言うに及ばず、獲物の動きを(体幹部に引き寄せて)

コントロールするための強靭な前脚の力、グラップリング力も極めて重要になります

(Ewer, 1973; Leyhausen, 1979)。

ネコ科猛獣の頭蓋骨と下顎骨の形態に関する近年の主要な研究には、

P.Christiansenの『Evolution of Skull and Mandible Shape in Cats』(2008)や

Slater & Van Valkenburghの『Long in tooth: evolution of sabertooth cat cranial

shape』(2008) などがありましたが、今回、待望のネコ科のグラップリング力と獲物

サイズとの連関を講究した形態計測学的研究が、Journal of Morphology誌上にて発

表されています(オンラインで無料閲覧が可能)。

Forelimb indicators of prey-size preference in the Felidae (2009)

著者は『Long in tooth~』と同じVan Valkenburgh(&Meachen-Samuels)であり、彼ら

の前著と併せて読むことで、ネコ科の捕殺テクニックに関する形態機能的側面から

の知識が、かなり深まるのではないでしょうか。

論文ではネコ科各種の前肢骨の寸法比率を統計分析し、捕食や運動モード

論文ではネコ科各種の前肢骨の寸法比率を統計分析し、捕食や運動モード

(locomotion mode=ここでは地上性か樹上性か、あるいはscansorialかという違い

が問題にされている)と、前脚形態との連関性を探っている。また実生態と形態デー

タを基に、自重と同等かそれより大型の獲物を専門的に捕食する、いわゆる「large

prey specialists(LPS)」、自重よりずっと小型の獲物を主に捕食する「small prey

specialists(SPS)」、それらの混合の「mixed prey feeders(MPF)」の3タイプの分類

が図られている。

LPSの捕殺過程では前脚(+グリップ力を発揮する鉤爪)で暴れる獲物の動きを制

圧し、自らをキリングバイト-多くの場合、頚部や鼻口部に喰らいついて窒息させる

-が可能な体勢へともっていく。グラップリング力が捕殺成功の重要な鍵であり、そ

のことが前脚の形態・機能にも反映されている。

彼らの肘や手首の関節は極めて柔軟性が高く、グラップリングに必要な前脚の回

内、回外運動を効果的に行えるようになっている。上腕骨と檮骨の末梢部は幅が広

く、尺骨の肘頭突起が長大で、この結果(屈筋や伸縮筋、三頭筋などの)筋肉の付

着点が大きくなっている。また捕殺時にかかる力や過度のストレスを均等に分散さ

せるべく、各関節面やpawが大きい。長骨の遠位部(檮骨、尺骨)は相対的に短く頑

健であるが、これは食肉目種のグラップリング力を高める機能的適応の典型例であ

る。↓

(“This functional shortening of the distal limb bones proffers increased

mechanical advantage in the forelimbs of large prey specialists.”“The decreased length and increased thickning of the long

bones gives increased mechanical advantage to felid forelimbs when

climbing as well as prey grappling.”)

そもそもネコ科に限らず、大型種は体重を支える必要から、前脚の骨格はより“ロバ

スト”になる傾向があるだろうが、ネコ科では捕殺過程での前脚の重要度が高いた

めに、LPSの大型種ではこうした特徴がさらに強調されているとも考えられる(後述)。

SPSはbrachial index(上腕骨長に対する遠位部の長さの比率。humeroradial index

などとも言う)やPMI(中手骨に対する指趾骨長の比率)が高い傾向にあり、要するに

遠位部が伸長しているのだが、これは小さい獲物の素早い動きに対応すべく、機動

性を高めるための適応だと考えられている。

(“Small prey specialists may have elongated distal elements(radii and

ulnae) for a velocity advantage for swift prey capture.”“whereas the relatively longer and thinner forelimbs(distal

elongation) in the smaller felids confer a higher speed of the forelimbs

to catch small, fast moving prey.”)

またLPSと比較して、MPFと一部のSPSは中手骨のつくりが頑健である。![[image]](https://i17.photobucket.com/albums/b67/reddhole/BigCatsForelimbSpeciesList001.jpg)

分析に使われたネコ科31種のサンプル表。獲物の大きさ(prey size)の分類は以下

のグラフの記号(△=Large、●=Mixed、□=Small)と対応しているが、これは各種

の実生態に照らしたものであり、形態分析に基づく分類とは合致していない種も

ある。また、以下のグラフでは各種がサンプル表で振り分けられた番号で表示され

ている(1=チーター、20=ライオンなど)。

![[image]](https://i17.photobucket.com/albums/b67/reddhole/File1-FelineForelimbPCChart.jpg)

前肢骨の各寸法の比率を主成分分析(principal component analysis)し、ネコ科31種

をLPS(PC1の正のスコア)とその他のタイプ(PC1の負のスコア)とに分離したもの。

前述のように△=Large、●=Mixed、□=Smallとあるのは、形態的特徴に基づいた

区別ではない。正の第1主成分(PC1)のスコアは前脚の形態のLPSとしての特化を

示しており、すなわちグラップリング能力が相対的に強いということになる。

LPSとしての適応度はトラ、ジャガー、ライオン…の順に高いという結果になってお

り、ウンピョウ(LPSに分類)、チーター、ユーラシアリンクス(共にPC1の負のスコア)

の配置は生態に照らした分類とは食い違っている(misclassification)。

PC1におけるLPSの形態上の共通点:

Large prey specialists (positive PC1 scores) had relatively wider paws, (PAW),

greater humeral and radial robustness (HRI, RRI), larger humeral

epicondyles (HEI), longer olecranon processes (OI), and larger humeral,

radial and metacarpal articular areas (HAA, RAA, MC3AA, HCI and RAI).

SPS, MPSの共通点:

Small and mixed prey specialists (negative PC1 scores) had more robust

metacarpals (MC3RI) and a longer radius relative to humerus length (BI).

●第2主成分(PC2)は全体の分散の9.5%を占め、LPSはやはり正のスコアで、

proximal phalanx to metacarpal ratio (MCP)が小さいという特徴のみを共有する。

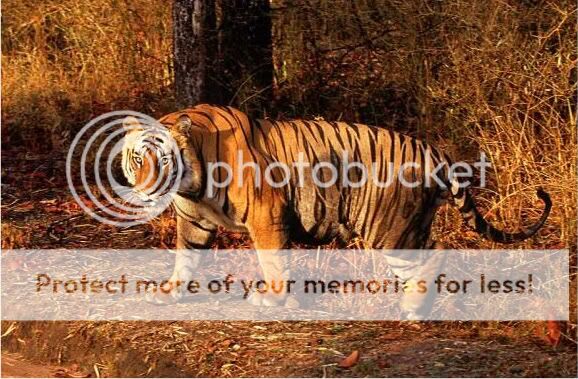

(上)世界で最も知名度の高い野生ベンガルトラ、“The Beast”ことB-2

(B2)の雄姿。 (下)ナガラホール国立公園における調査では、トラの83

頭の獲物の平均体重が、400kgほどにもなったようである。(after

Sunquist, 2002)

![[image]](https://i17.photobucket.com/albums/b67/reddhole/File3-FelineForelimbDFChart.jpg)

別の統計分析の手法として判別関数解析(discriminant function analysis)が用いら

れており、やはり正の第1判別関数(DF1=全体の分散の96.8%を占める)はLPSとし

ての前脚の形態的適応が優れていることを示している。引き続きトップにはトラが位

置づけられており、ライオン、ユキヒョウ…が続くという結果になっている。ここでもユ

ーラシアリンクスの配置は負のDF1となっている。一方でチーターの高スコアは

anomalyというか不可解でもあり、分析方法に多少難があるのかとも考えてしまう

が、「一応」注釈がある。

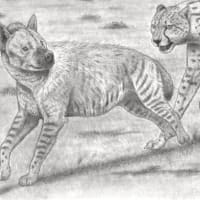

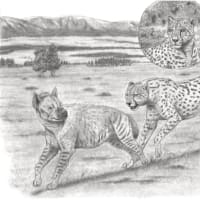

(“Only one living felid, the cursorial cheetah, has largely lost the ability

to grapple prey with its forelimbs and instead has evolved a secondary

mode of prey capture that involves a specialised dew claw that trips

prey to bring it down before suffocation. This likely explains why

cheetah does not group with the other large prey specialists in the

PCA; however, it does fall out as a large prey specialist in the DFA,

which suggests that it still retains some characters that are important

in prey grappling despite its cursorial adaptations.”

「現生のネコ科種の中で唯一、走行性(cursorial)のチーターのみが、前

脚のグラップリング能力を大幅に失っている。代わりに彼らは、特殊な

狼爪で獲物を「引っ掛ける」という、二次的な捕獲法を進化させているわ

けである。PCAにおいてチーターがLPSに類別されなかったのはこうした

形態上の理由からだが、DFAではLPSとして含まれている。このことは、

走行性に適応しながらも、グラップリング(prey grappling)に重要な形態

的要素を、ある程度保持していることを示唆している。」

DF1におけるLPSの形態上の共通点:

Large-prey specialists had positive DF1 scores, which were associated with longer

olecranon processes (OI), greater distal humeral articular area (HAA),

wider humeral epicondyles (HEI), greater radial robustness (RRI), and

relatively wider paws (PAW).

SPS, MPSの共通点:

Mixed and small prey specialists had negative DF1 scores associated with more

robust metacarpals (MC3RI).

●第2判別関数(DF2)は全体の分散の3.2%を占め、ここではLPSは負のスコアと

なり、中手骨のつくり(MC3RI)が比較的頑健でない点で共通する。

ユーラシアリンクス

論文ではネコ科とイヌ科の前肢骨のアロメトリー(相対成長)についても興味深い考

察がなされている。

一般にネコ科種では、大型化に伴い前肢骨は相対的に短くなり、逆に太さ

(robusticity)は著しく増す傾向がある。特にbrachial index値が小さくなることは上述

のように、LPSのグラップリング力の向上とも直結しているわけである。

著者によると、捕殺過程でグラップリングを行わないイヌ科では前脚が相対的に細

長く、全ての前肢骨の寸法変化がほぼアイソメトリック※であり、ネコ科に比べて均

一的でもある。大型化に伴い、イヌ科種においても体重を支えるためロバストさは増

すが、その目的以上には変化しない。ネコ科では最大種のトラとライオンを除いたア

ロメトリー分析においてさえ、長骨長の相対的短縮(負のアロメトリー)と骨端・骨幹

の幅の増加(正のアロメトリー)が際立っている。このことは、LPSネコ科種の前脚機

能にはロコモーション(機動性)と獲物捕獲の二元性が反映されているが、殊に形態

的にみて、後者の目的が強調されている為だとも考えられる。

※サイズ変化がプロポーションの変化に至らないこと

~サーベル・パンサー

参考:

『Forelimb Indicators of Prey-Size Preference in the Felidae』

Julie Meachen-Samuels and Blaire Van Valkenburgh

Journal of Morphology