2024年6月25日

岐阜県の有名な城といえば、岐阜城、郡上八幡城、岩村城、苗木城、墨俣城、美濃金山城など多くの名城が存在します。

時代を席巻した織田信長が拠点としていたので、まさに歴史舞台の中心にあったエリア。

そして、明智光秀の出身地でもあります。

新幹線、岐阜羽島駅に降り立ち大垣市に向かいます。

宿泊も大垣市だったので、次の日は当然大垣城に行くことにしました。

天下分け目の関ヶ原の際に、石田三成が拠点としたのが大垣城。

本来はこの地が関ヶ原の主戦場になると言われていました。

そんな歴史の転換期の中心となった大垣城ですから、当然ながら期待度も大きくなります。

早朝6時に大垣駅前から歩いて大垣城を目指します。

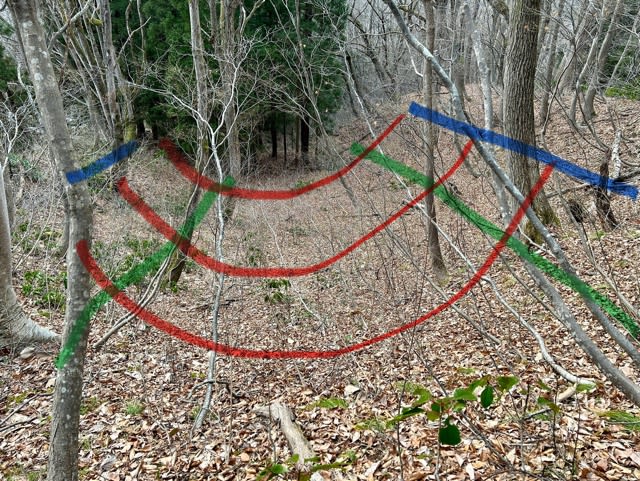

大垣城までは歩いて10分程ですが、その途中にはたくさんの水路が張り巡らされています。

大垣城の縄張りの名残りとなる、水路をひたすら歩いてみました。

当時の絵図を見ると、大垣城は多くの水堀と川を生かした城郭であったことが分かります。

三重の堀で区画した、総構えの近世城郭です。

そして、駅前から続く商店街や細路地を見ても、当時の縄張りをそのまま生かしたような感じがして、城下町らしさが残ります。

朝早かった為、車や人がいなく、のんびり当時を妄想しながら歩くことができました。

400年以上前に、この道を戦国武将も歩いていた事を想像すると、なんか震える。

江戸の街並みも素晴らしいですが、こんなレトロな昭和感漂うのも、個人的には好きです。

ノスタルジックな雰囲気を味わえる大垣市は素晴らしい。

駅前から続くメインストリートから細路地に入ると、大垣城が見えてきます。

大垣城のメインゲートとなるのは東門。

多聞櫓と艮隅櫓が出迎えます。

艮隅櫓は空襲で焼失してしまい復元。消失前は国宝に指定されていました。

多聞櫓は大垣城唯一の現存建築物。

元々は柳口門にあったものを、こちらに移築したとされています。

やはり城門の前に立つと心がワクワクしてしまいます。

天守閣も魅力的ですが、城門も大好きなワタクシ。

敵を迎え撃ったり、肩を並べる武将に対する牽制や威圧を与える城門は、城郭に欠かせない存在となります。

大垣城の天守。裏からのショット!

もちろん、天守も旧国宝です。

層塔型天守で天守の左側には南附多聞、右側には東附多聞が接続した複合型天守。

復元天守を支える石垣。

石材そのものを生かした野面積み。

素晴らしい!

大垣城の石垣は一部を除いて、再建時に修復、積み直されました。

石材が白っぽいのが分かります。

石垣のほとんどが、大垣城近くの赤坂金生山の石灰岩。

石垣の中には化石が多く含まれているようです。

その情報を知らなかった為、化石を見つけることができませんでした。

天気は曇りでしたが、最高のショット。

下段は乾隅櫓。上段には四重四階の天守。

大垣城の天守も一国一城令や廃条例を免れた貴重な天守で、国宝に指定されていましたが、残念ながら焼失。

しかし、鉄筋コンクリート造で当時の外観を完全に復元。

比翼千鳥破風がとてもおしゃれ。

時期的に木々が生い茂っており、天守の前にも木があったので、ここからしか綺麗に撮れませんでした。

城内には昭和初期の写真がありました。

写真で見るとなかなか迫力ある天守です。

悔しいのは終戦の17日前に、日本の宝が空襲で失われたこと。

この大垣城が現存していたら。と考えてしまいます。

こちらは本丸鉄門跡。

現在の大垣城には、本丸への入り口として4つの門と門跡がありますが、当時はこの鉄門前に橋が架けられていて唯一の入り口となっていたんですね。

かつては10の櫓があり、城下町を取り囲んだ総構えの巨大な城郭だった大垣城は、今ではだいぶコンパクトになりました。

草木が多くて、あまり良い写真が撮れないのが残念ですが、焼失したにも関わらずここまで復元したのは、すごくプラスなことかと思います。

模擬で作られた門などには少々疑問に思いますが・・

石川康通が大垣城に入場してから大垣藩ができ、松平氏が現在の近世城郭に改修。

以降、幕末まで戸田家がこの地を納めました。

今でも大垣城はこの地のシンボルとなっていることを実感。

幾つもの時代のヒストリーを持った大垣城は、日本にとっても貴重な城郭といえます。

次こそは岐阜城に行く計画をしたいと思います。

にほんブログ村