⇒前回の記事はこちら

これから向かう田子山富士塚は想定外の場所なので、用意してきた地図では欄外となっています。

ただ、オーメンさんから頂いた歴史散歩マップが手元にあるので、それを見ながら適当に歩けば到達するでしょう。

富士塚は敷島神社にあるようなので、目標は敷島神社。

あった!

お、鳥居の向こうには大きな塚が見えますよ。

ほー、立派だ!

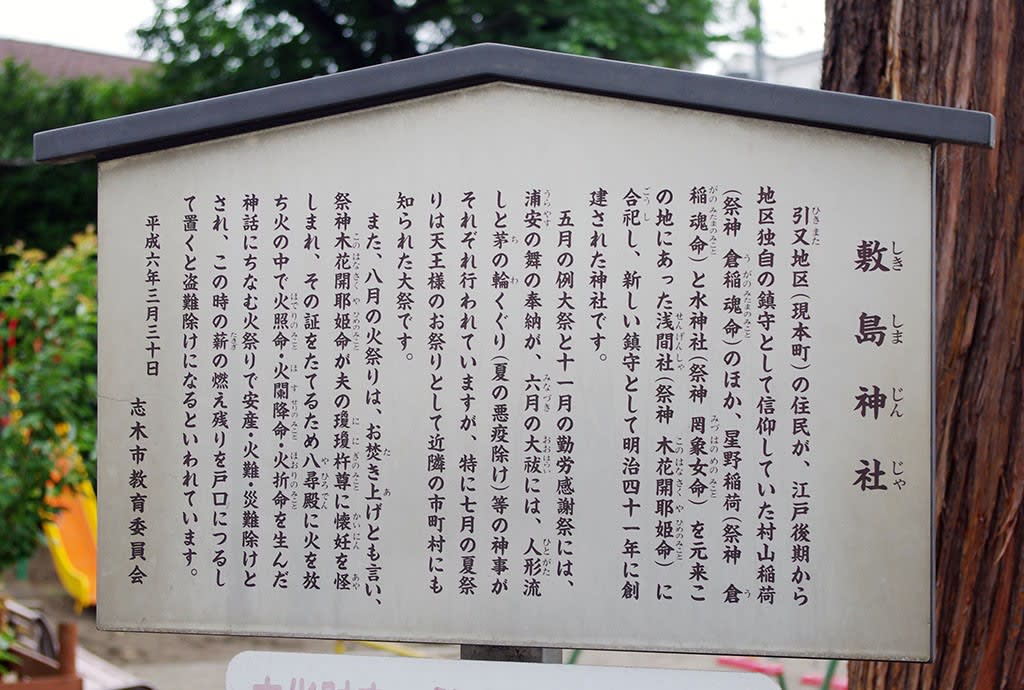

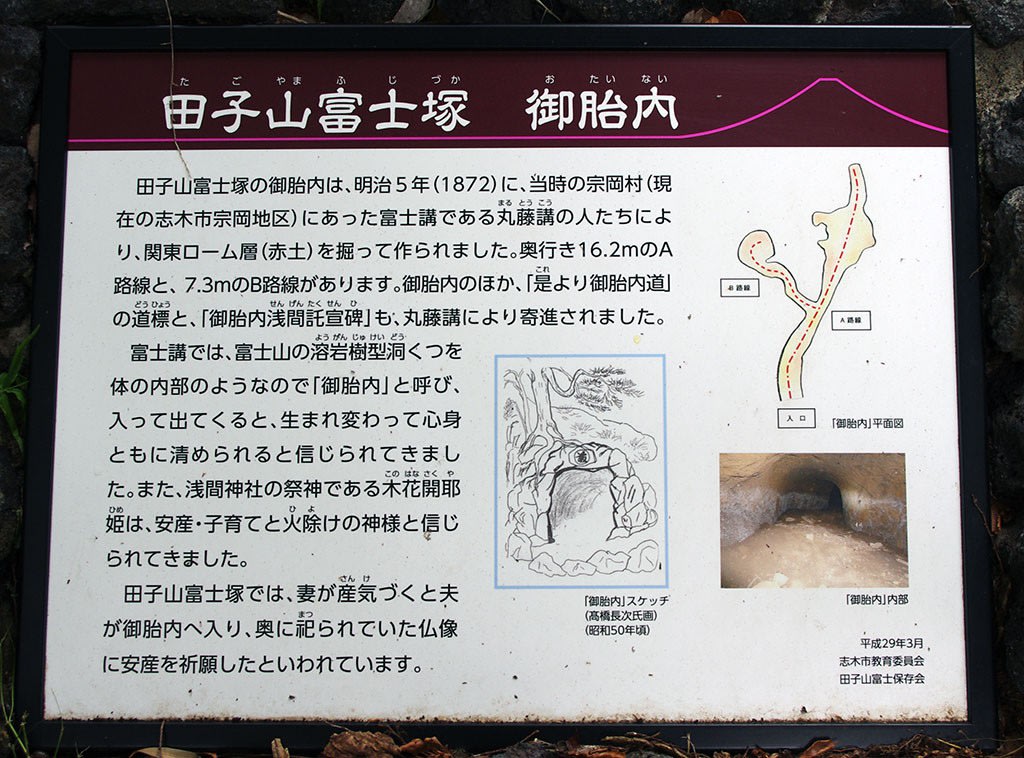

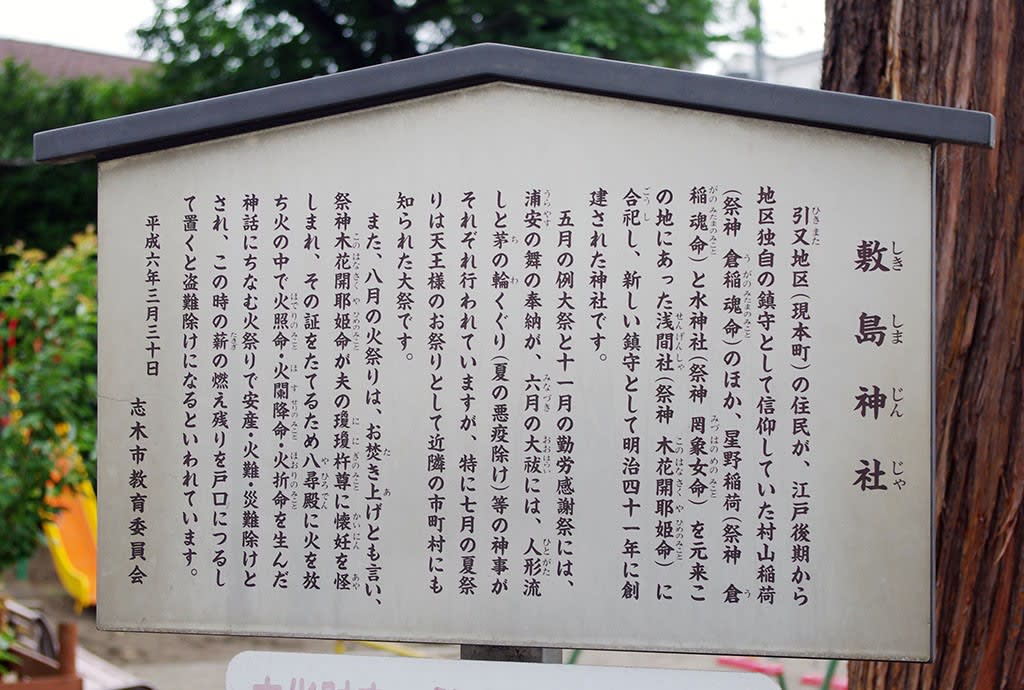

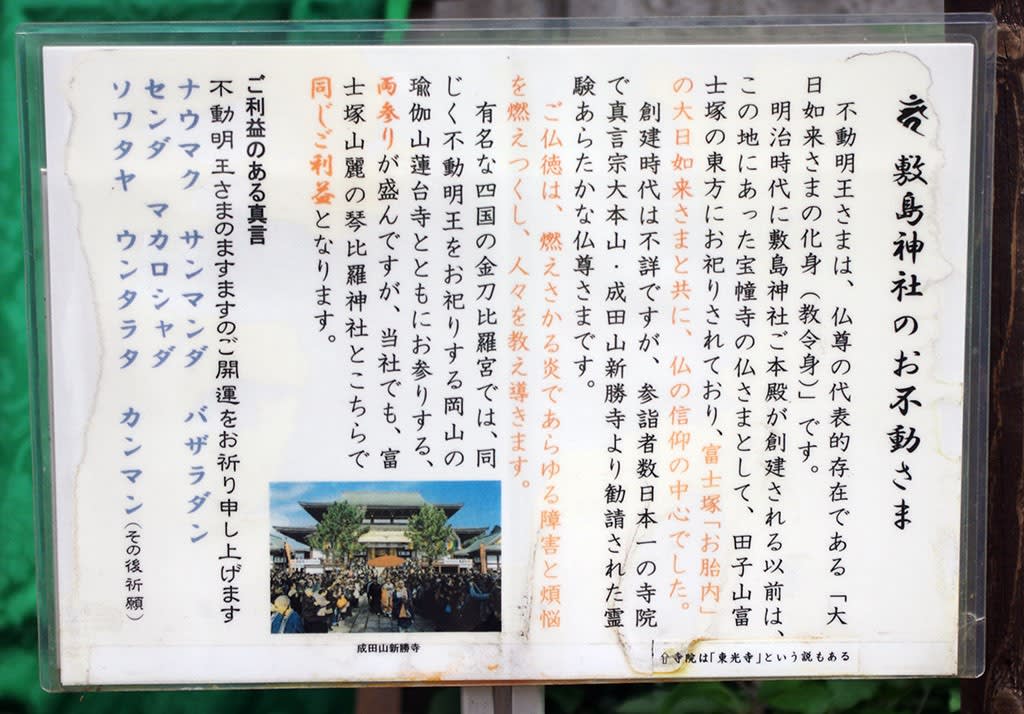

敷島神社の説明板。

※富士塚に気を取られて敷島神社の社殿の写真を撮るのを忘れた!

田子山富士塚はいつでも登れるわけではなく、本来は日曜日は登れるはずですが今日は雨で滑りやすいせいか、入山できなくなっています。

仕方ないですが、とりあえず説明板を読んでみましょう。

埼玉県指定史跡ということもあって、説明板も立派なものが設置されています。

都内を歩いているとたまに富士塚を見かけるのですが、そういえば私は一度も登頂したことがありません。

登ってみたいなあと思っていると、安斉さんが係の人に掛け合って入山の許可を取ってきてくれました。

係の人に「足元に十分気を付けて自己責任でお願いします」と見送られ、登頂開始。

入口脇にある琴比羅神社。

山頂を見上げます。

なるほど、結構急なつづら折りの坂ですね。

ちゃんと1合目から順番に標柱が立っています。

5合目まで車で行けるとかそういうことはありませんよ。

富士山の5合目というと、小学校2年生の時に家族で5合目までドライヴに行きました。

当時の父の車はまだセリカだったか、それとも次のクラウンだったか・・・

帰ってきた後、作文か何かは忘れましたが学校で文章を書いたところ、私は5合目の「合」の字を「号」と書いてしまい、担任の関根先生にそれを指摘されました。

今は治りましたが、昔は自分が間違っていることが分かっていてもそれを押し通す変な癖があったため、先生の言うことを聴かず押し通したことを思い出します。

関根先生にはよくビンタされましたが、さすがにこのときは叩かず、私が間違っているということを優しく諭してくれましたよ。

関根先生は若い男の先生でしたが、とくに合唱に力を入れており、お楽しみ会か何かの折に皆の前でギターを弾きながら歌を歌ったこともありました。

私は小・中・高の12年間、担任の先生に恵まれたので名前もちゃんと覚えていますが、今頭の中で思い出してみると、小学校1年のときの先生のみ思い出せません。

あ、名字は忘れたけど名前は憶えてる。

君子先生だ。

はい、話を戻します。

今にも倒れそう。

凄い角度で建っていますね。

※あとで聞いたところでは、これは下から見えるようにわざとこのように立たせているということでした。

登頂成功!

いやー、生まれて初めて富士塚に登りました!

富士山の頂上にも行ったことが無いですが、これで富士山にも登ったことにもなります。

山頂からの眺め。

※普通、遙拝所の場合は祠の後ろに対象となる神様がいるので、ここもそうかと思ったのですが、ここの場合は山頂の祠と富士山が向き合う配置となっており、つまり祠に向かって拝するとお尻側に富士山があるということになります。

では、気を付けて下山しましょう。

おやつに100円のラスクを購入。

美味い。

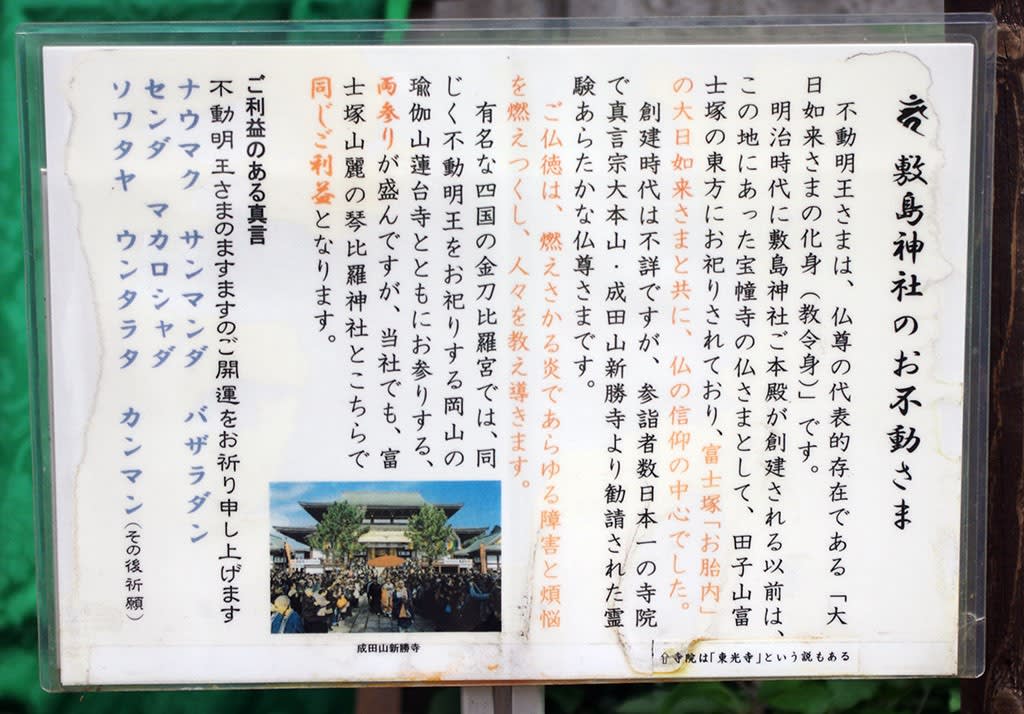

お不動さん。

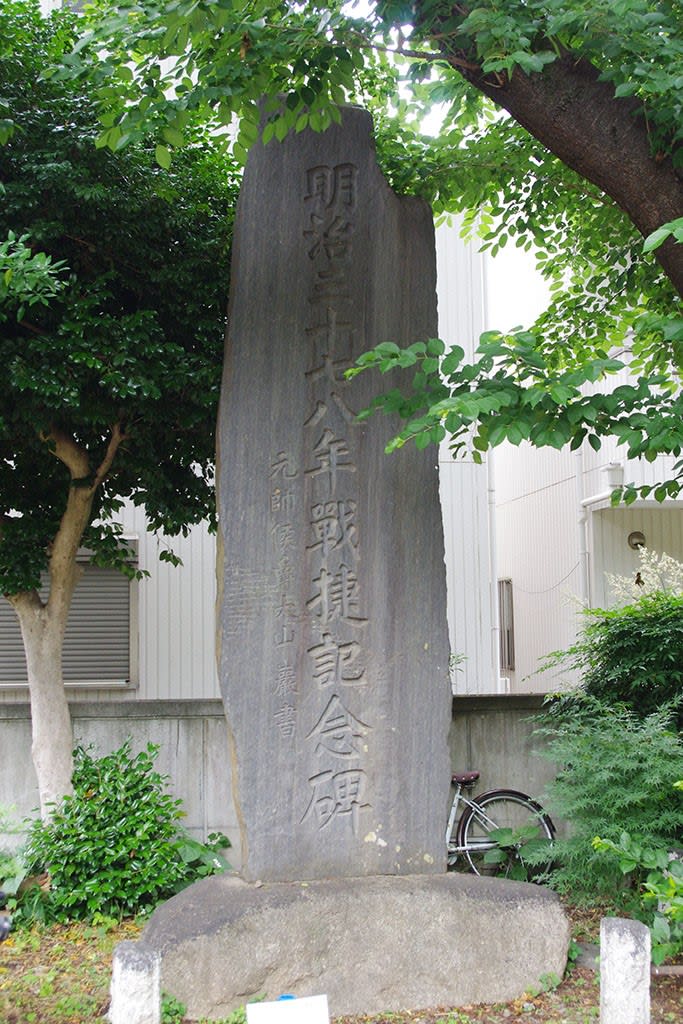

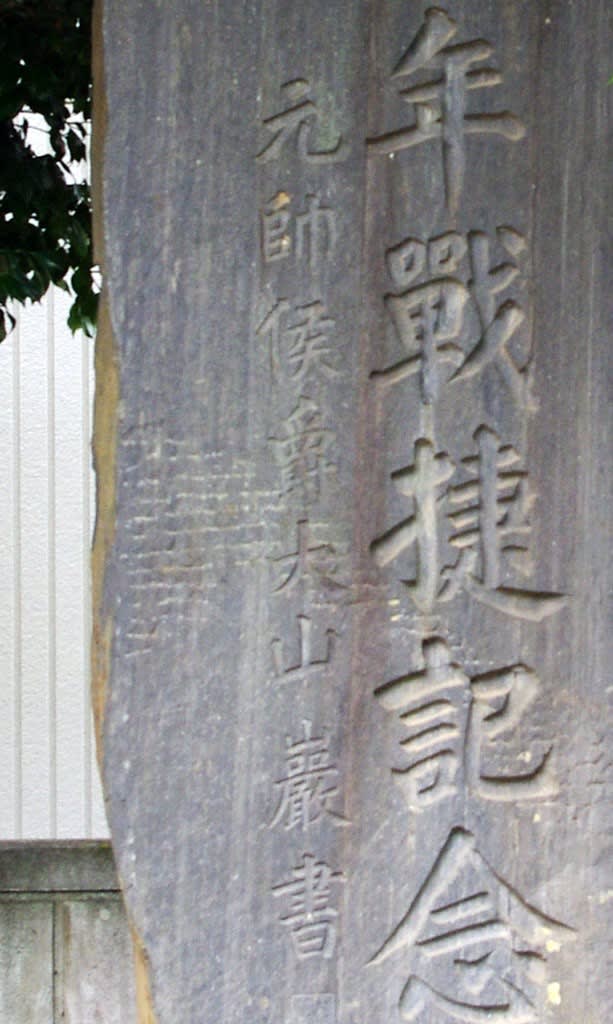

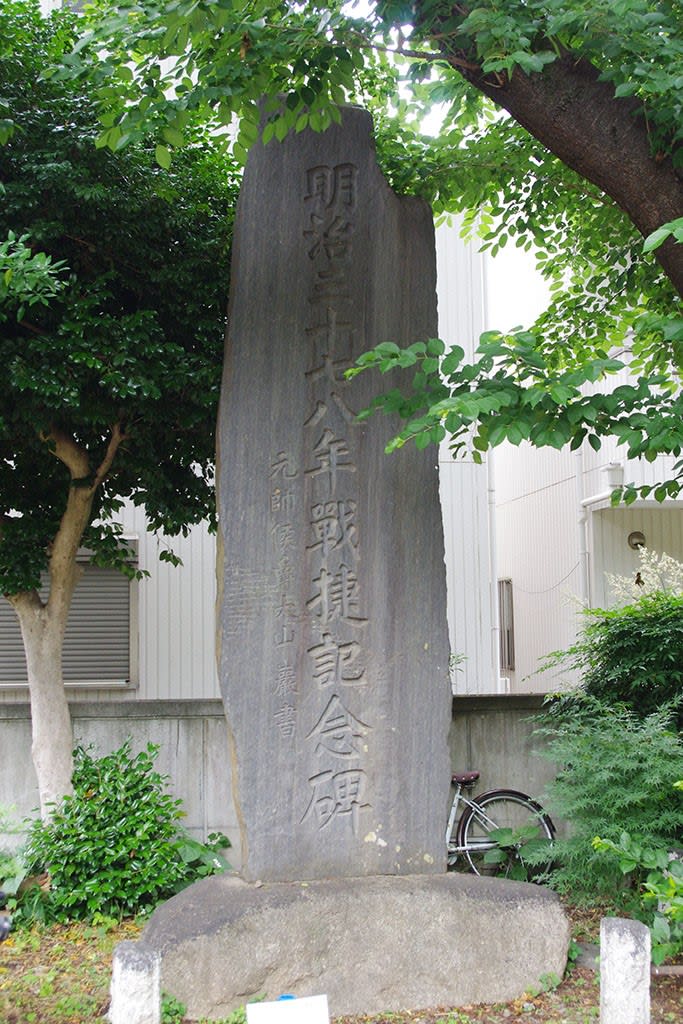

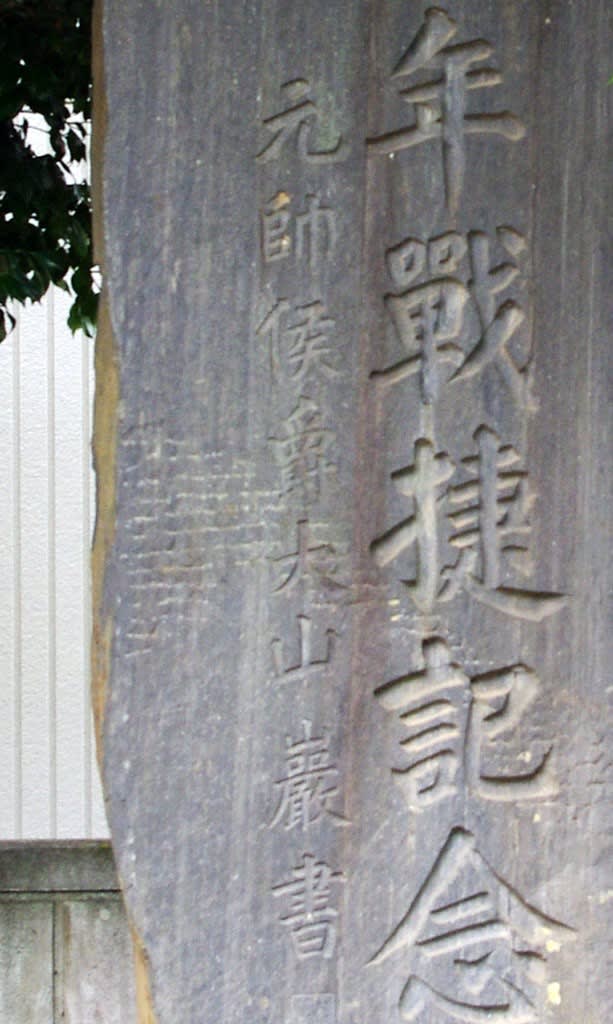

日露戦争の碑。

おや、大山巌元帥ではありませんか!

大山巌というと、考古学ファンからするとその息子の柏(奇しくもさきほど「柏の城」を見てきたばかり)の名前をすぐに思い出すかもしれません。

私たちも相模原市の勝坂遺跡の見学をしており、その折に大山柏については説明しましたね。

では次に、麓を周遊してみます。

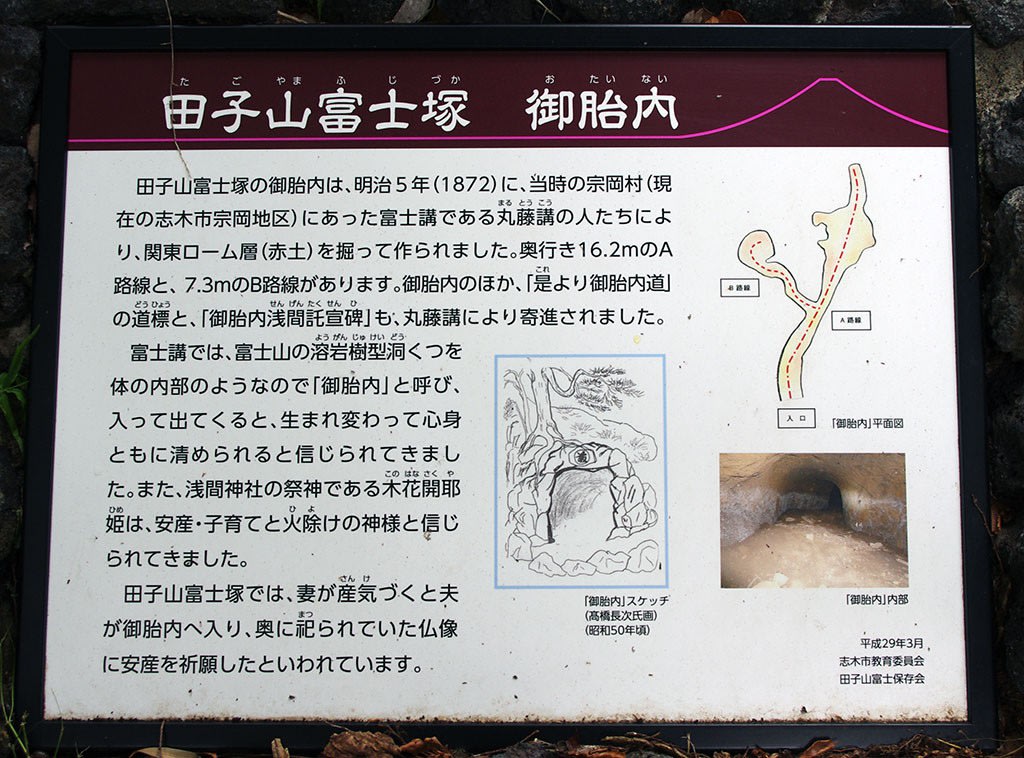

横穴式石室のようなものがあります。

面白い、こういうものがあるんですね。

古墳マニアとすると、こういうものを見ると中に入ってみたくなります。

ところで、この場所には昔から古墳といわれていた塚状のものがあったそうで、それにさらに盛土して富士塚を作ったそうです。

もう一度頂上を見上げてお別れ。

つづいて、志木市郷土資料館へ向かいます。

この橋で新河岸川を渡ろう。

上流方面。

下流方面は、4㎞ほど先で荒川に合流しています。

ちょうど柳瀬川との合流地点に志木市役所がありますよ。

他の自治体に攻められた場合、要害性は高いでしょうが、水害にもあいそうな場所ですね。

合流地点から直線距離で2㎞くらいのところに今日のスタート地点である柳瀬川駅があります。

歩き出してからすでに2時間半経っていますが、今日はいつにも増して歩みが遅いですねえ。

まだ3㎞くらいしか歩いていませんよ。

でも私たちの会はこれで良いのです。

インプロヴィゼーションを交えながら、出現したものをじっくり楽しんで歩くのがこの会のやりかたです。

さらにこの会の特徴は、歩いている途中で休憩を取らないことです。

もちろんトイレには寄りますが、基本的には昼休憩のみで、あとはぶっ通して歩くため、最低限それができることが参加資格になります。

新河岸川の左岸を行きましょう。

河道のようなものが川に沿ってもう一本ありますね。

特段、水門のようなものは見えませんが、万が一川が溢れた場合は、こちらに流れてくるのでしょう。

16年前にこの近くを歩いたときに、新河岸川について興味を持ちました。

何に興味を持ったのかというと、河道です。

当時すでに私は都心の暗渠なども好きだったので、新河岸川の河道に異様に興味が湧いていたのです。

これは現在の川全般に言えることですが、現在の河道と古代中世の河道は違うことが多く、かつ昔は近代的な護岸工事も行われていないため現在のようなストレートな川というものは少なく、グニャグニャしていました。

ところが、新河岸川の場合はグニャグニャにも程があるのです。

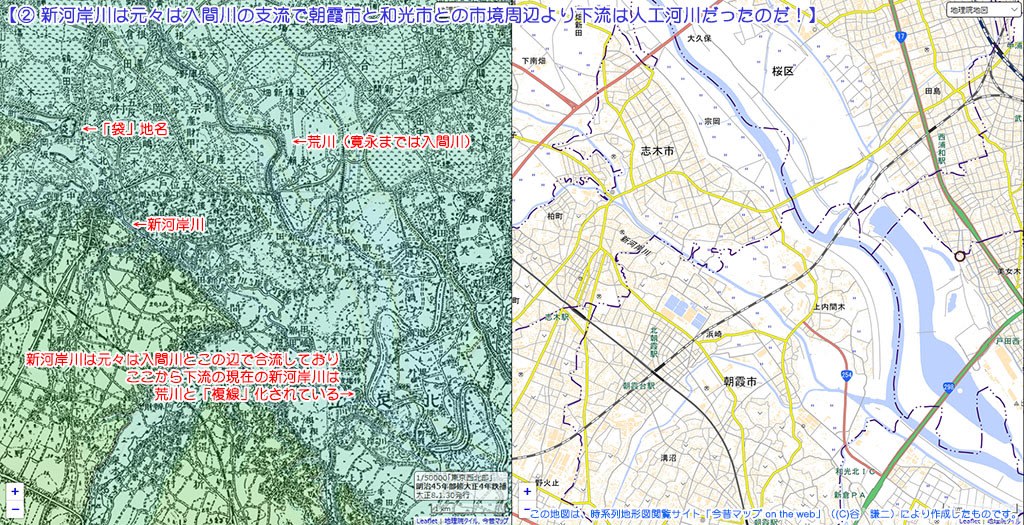

※ちょうどよく、このあと訪れた郷土資料館にこの図がありました。

※この図の異様にグニャグニャしているのが河川改修前の新河岸川です。

グニャグニャ度合いが激しいので怪しいと思ったら、どうやら江戸時代前半に川越藩の松平信綱が治水のためにわざと「袋」をたくさん作ったようです。

今日はこれからその形跡に出会えると思いますよ。

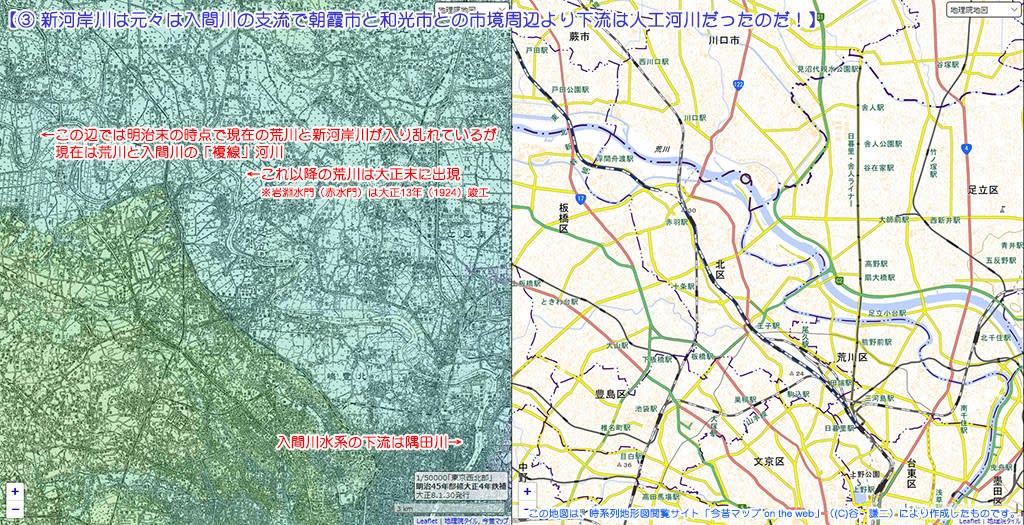

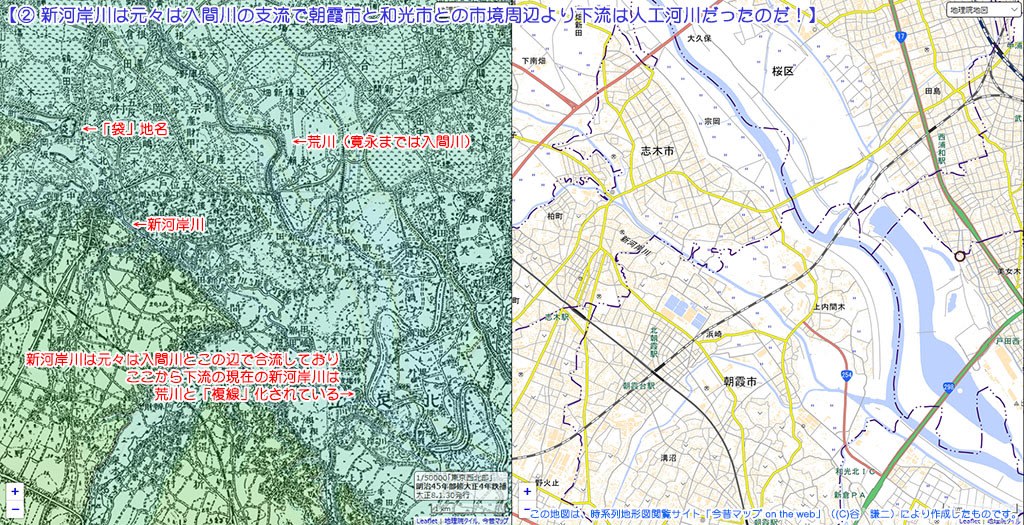

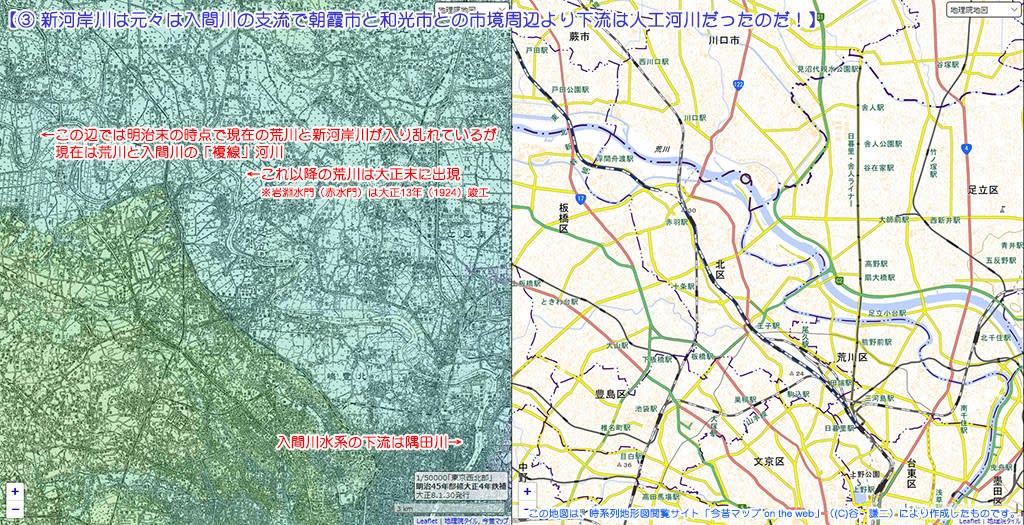

つぎに荒川との関係です。

現代の私たちが荒川と呼んでいる流れも江戸時代以降にできました。

近世初頭までの荒川の川筋はおおむね現在の元荒川のラインです。

現在の綾瀬川の川筋を流れたこともあったようですが、現在の中川の川筋で東京湾に出ていました。

といっても、中川も改修されており、河口付近はグッチャグチャだったはずです。

寛永6年(1629年)、関東郡代の伊奈忠治らによって、荒川は現在の熊谷市久下から和田吉野川の河道に付け替える工事が行われ、それにより荒川は入間川の上流部分に接続されました。

その「寛永荒川」は、市野川や入間川などを合わせつつ下流へ向かいます。

そして、朝霞市と和光市の境付近で、今回歩いている新河岸川と合わさります。

現在の新河岸川は和光市ではストレートに流れており、あきらかに人工チックですが、大雨のたびに流路が変わるような不安定な流れを荒川と新河岸川の2本に絞って構築しました。

つまり、河道をしっかりと2車線に確定させたのですね。

足立区辺りから下流の荒川は大正年間の末に人造されたものです。

さて、そろそろお昼を食べたいなあと思っていたら、幸楽苑が現れました。

時刻は11時45分。

店をのぞくとすでに混雑しているようですが、私たち9名は入れそうです。

最初は資料館を見学した後に食べようかと思っていたのですが、そうすると恐らく混雑して食べられなくなるのでこのタイミングでお昼にしましょう。

私は激辛つけ麺。

つけ汁が想像していたより美味しい!

ちゃんと辛いし、しかも甘みもあっていいですねえ。

また食べたい。

では、お腹いっぱいになったところ午後の探訪を開始しましょう。

(つづく)

⇒前回の記事はこちら

これから向かう田子山富士塚は想定外の場所なので、用意してきた地図では欄外となっています。

ただ、オーメンさんから頂いた歴史散歩マップが手元にあるので、それを見ながら適当に歩けば到達するでしょう。

富士塚は敷島神社にあるようなので、目標は敷島神社。

あった!

お、鳥居の向こうには大きな塚が見えますよ。

ほー、立派だ!

敷島神社の説明板。

※富士塚に気を取られて敷島神社の社殿の写真を撮るのを忘れた!

田子山富士塚はいつでも登れるわけではなく、本来は日曜日は登れるはずですが今日は雨で滑りやすいせいか、入山できなくなっています。

仕方ないですが、とりあえず説明板を読んでみましょう。

埼玉県指定史跡ということもあって、説明板も立派なものが設置されています。

都内を歩いているとたまに富士塚を見かけるのですが、そういえば私は一度も登頂したことがありません。

登ってみたいなあと思っていると、安斉さんが係の人に掛け合って入山の許可を取ってきてくれました。

係の人に「足元に十分気を付けて自己責任でお願いします」と見送られ、登頂開始。

入口脇にある琴比羅神社。

山頂を見上げます。

なるほど、結構急なつづら折りの坂ですね。

ちゃんと1合目から順番に標柱が立っています。

5合目まで車で行けるとかそういうことはありませんよ。

富士山の5合目というと、小学校2年生の時に家族で5合目までドライヴに行きました。

当時の父の車はまだセリカだったか、それとも次のクラウンだったか・・・

帰ってきた後、作文か何かは忘れましたが学校で文章を書いたところ、私は5合目の「合」の字を「号」と書いてしまい、担任の関根先生にそれを指摘されました。

今は治りましたが、昔は自分が間違っていることが分かっていてもそれを押し通す変な癖があったため、先生の言うことを聴かず押し通したことを思い出します。

関根先生にはよくビンタされましたが、さすがにこのときは叩かず、私が間違っているということを優しく諭してくれましたよ。

関根先生は若い男の先生でしたが、とくに合唱に力を入れており、お楽しみ会か何かの折に皆の前でギターを弾きながら歌を歌ったこともありました。

私は小・中・高の12年間、担任の先生に恵まれたので名前もちゃんと覚えていますが、今頭の中で思い出してみると、小学校1年のときの先生のみ思い出せません。

あ、名字は忘れたけど名前は憶えてる。

君子先生だ。

はい、話を戻します。

今にも倒れそう。

凄い角度で建っていますね。

※あとで聞いたところでは、これは下から見えるようにわざとこのように立たせているということでした。

登頂成功!

いやー、生まれて初めて富士塚に登りました!

富士山の頂上にも行ったことが無いですが、これで富士山にも登ったことにもなります。

山頂からの眺め。

※普通、遙拝所の場合は祠の後ろに対象となる神様がいるので、ここもそうかと思ったのですが、ここの場合は山頂の祠と富士山が向き合う配置となっており、つまり祠に向かって拝するとお尻側に富士山があるということになります。

では、気を付けて下山しましょう。

おやつに100円のラスクを購入。

美味い。

お不動さん。

日露戦争の碑。

おや、大山巌元帥ではありませんか!

大山巌というと、考古学ファンからするとその息子の柏(奇しくもさきほど「柏の城」を見てきたばかり)の名前をすぐに思い出すかもしれません。

私たちも相模原市の勝坂遺跡の見学をしており、その折に大山柏については説明しましたね。

では次に、麓を周遊してみます。

横穴式石室のようなものがあります。

面白い、こういうものがあるんですね。

古墳マニアとすると、こういうものを見ると中に入ってみたくなります。

ところで、この場所には昔から古墳といわれていた塚状のものがあったそうで、それにさらに盛土して富士塚を作ったそうです。

もう一度頂上を見上げてお別れ。

つづいて、志木市郷土資料館へ向かいます。

この橋で新河岸川を渡ろう。

上流方面。

下流方面は、4㎞ほど先で荒川に合流しています。

ちょうど柳瀬川との合流地点に志木市役所がありますよ。

他の自治体に攻められた場合、要害性は高いでしょうが、水害にもあいそうな場所ですね。

合流地点から直線距離で2㎞くらいのところに今日のスタート地点である柳瀬川駅があります。

歩き出してからすでに2時間半経っていますが、今日はいつにも増して歩みが遅いですねえ。

まだ3㎞くらいしか歩いていませんよ。

でも私たちの会はこれで良いのです。

インプロヴィゼーションを交えながら、出現したものをじっくり楽しんで歩くのがこの会のやりかたです。

さらにこの会の特徴は、歩いている途中で休憩を取らないことです。

もちろんトイレには寄りますが、基本的には昼休憩のみで、あとはぶっ通して歩くため、最低限それができることが参加資格になります。

新河岸川の左岸を行きましょう。

河道のようなものが川に沿ってもう一本ありますね。

特段、水門のようなものは見えませんが、万が一川が溢れた場合は、こちらに流れてくるのでしょう。

16年前にこの近くを歩いたときに、新河岸川について興味を持ちました。

何に興味を持ったのかというと、河道です。

当時すでに私は都心の暗渠なども好きだったので、新河岸川の河道に異様に興味が湧いていたのです。

これは現在の川全般に言えることですが、現在の河道と古代中世の河道は違うことが多く、かつ昔は近代的な護岸工事も行われていないため現在のようなストレートな川というものは少なく、グニャグニャしていました。

ところが、新河岸川の場合はグニャグニャにも程があるのです。

※ちょうどよく、このあと訪れた郷土資料館にこの図がありました。

※この図の異様にグニャグニャしているのが河川改修前の新河岸川です。

グニャグニャ度合いが激しいので怪しいと思ったら、どうやら江戸時代前半に川越藩の松平信綱が治水のためにわざと「袋」をたくさん作ったようです。

今日はこれからその形跡に出会えると思いますよ。

つぎに荒川との関係です。

現代の私たちが荒川と呼んでいる流れも江戸時代以降にできました。

近世初頭までの荒川の川筋はおおむね現在の元荒川のラインです。

現在の綾瀬川の川筋を流れたこともあったようですが、現在の中川の川筋で東京湾に出ていました。

といっても、中川も改修されており、河口付近はグッチャグチャだったはずです。

寛永6年(1629年)、関東郡代の伊奈忠治らによって、荒川は現在の熊谷市久下から和田吉野川の河道に付け替える工事が行われ、それにより荒川は入間川の上流部分に接続されました。

その「寛永荒川」は、市野川や入間川などを合わせつつ下流へ向かいます。

そして、朝霞市と和光市の境付近で、今回歩いている新河岸川と合わさります。

現在の新河岸川は和光市ではストレートに流れており、あきらかに人工チックですが、大雨のたびに流路が変わるような不安定な流れを荒川と新河岸川の2本に絞って構築しました。

つまり、河道をしっかりと2車線に確定させたのですね。

足立区辺りから下流の荒川は大正年間の末に人造されたものです。

さて、そろそろお昼を食べたいなあと思っていたら、幸楽苑が現れました。

時刻は11時45分。

店をのぞくとすでに混雑しているようですが、私たち9名は入れそうです。

最初は資料館を見学した後に食べようかと思っていたのですが、そうすると恐らく混雑して食べられなくなるのでこのタイミングでお昼にしましょう。

私は激辛つけ麺。

つけ汁が想像していたより美味しい!

ちゃんと辛いし、しかも甘みもあっていいですねえ。

また食べたい。

では、お腹いっぱいになったところ午後の探訪を開始しましょう。

(つづく)

⇒前回の記事はこちら

富士塚私も登ってきましたよ。7/1も山開きですのでどこか行かねばと思ってます。すごい眺めですね。

そうそこでも思ったのが古墳ですよね?って事。石室入り口がまたしっかりしていてそこにお稲荷さんが祀られている所ありますよね。敷島神社の地形もみておきますね。

それからそう荒川は最近なんですよね、なので鎌倉手前の源氏さんの最初の頃の川の地形で考えないといけませんよね。

そうそう松平さんがこの地に関わっていてホッとしましたよ。治水出来たんですかね?ちょっとびっくりです。

本当に楽しませて頂きました。

治水が上手にできるのは支配者としての必須条件ですよね。古墳時代の始めに関東地方にやってきた東海地方の人びとは関東人ができなかった治水の技術を持っていたようです。

知恵伊豆の事跡は都内北部でも散見できますよ。