2020 01/15 日英の皇室交流は本年150周年を迎えたとのことです。以下のNHKニュースサイトからトップ画像をお借りします。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200114/k10012245041000.html

英国側は本年初夏にも天皇皇后両陛下を国賓としての英国招待を調整しているようです。英国のEU離脱も固まったようですし、当ブログとしては、この機会にガリレオ計画からの離脱を進めている英国と日本の宇宙協力を、是非とも明るい話題にしたいものです。 印NavIC東輪1E&西輪1I併行太陽合を追いかけている当ブログとしては、日英印の測位衛星の協力が相応しい宇宙協力テーマとすることが、国民的な期待に応えるものと考えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上は天皇皇后両陛下英国訪問関係の情報です。

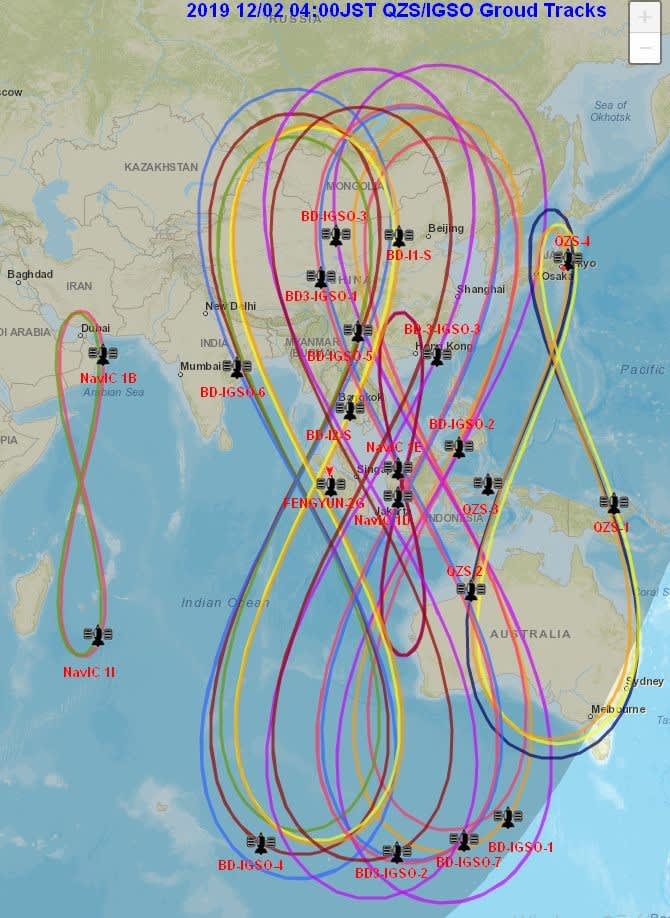

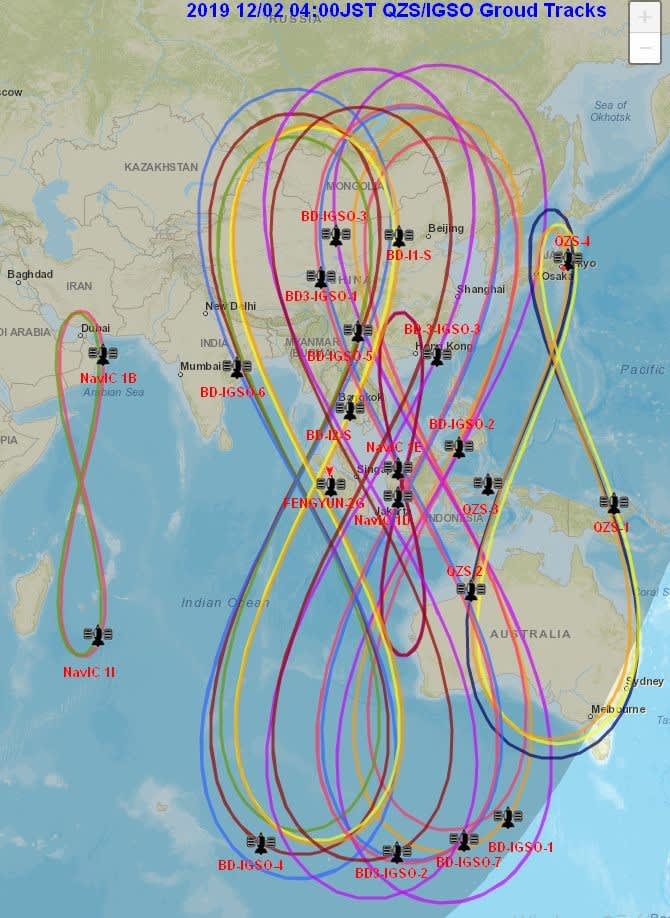

インドNavIC東輪1Eと西輪1Iは併行して太陽合へ向け南下してきています。ペースが遅いので両者とも太陽合生起は来月でしょう。従って先に北上してきているBD-I1-Sの方が初体験の太陽合が生起するでしょう。

北斗IGSO系は、トリプル三姉妹が(準)同期太陽合編隊飛翔を、半年ごとに北上と南下を交互に切り替え、年間で合計6回生起することになるでしょう。

以下のQZS/IGSO軌道描画フォームにアニメGIFを記録します。

2020 01/15 QZS/IGSO軌道の2倍拡大アニメGIFを記録します。

2020 01/15 QZS/IGSO軌道の3倍拡大アニメGIFを記録します。

前年比較しての同期差のズレの変化が、インドペアや中国三姉妹や日本QZSS各機において、どのようになるのかが興味深いところです。IGSO/QZSSの軌道運動位相差を太陽系慣性座標(前世紀用語で歴表時系)規模で捉える基準として、太陽合同期状態の分析が効果的といえるでしょう。まずはしっかりとした2年目のデータを揃えることを目標とします。

インド・太平洋宇宙連携の中核となる大国インドの宇宙大国化動向などユーラシア上空のQZSS/IGSO軌道運動を、測位衛星と太陽との天体エベントに注目して頂くことができればと思います。

平成期の日本宇宙陣は欧米のMEO重視の壁を乗り越えて、先駆的RNSSとして脱MEOという大胆なQZS計画実現を頑張りぬきました。これが、アジアのGNSS情勢のMEOからの脱皮、端的にBDSS-IGEO/IGSOの充実を産み出しました。日本はQZSSを月面探査日印協力を基盤に軌道運動・測位へ活用展開を目指すべきでしょう。

中国側は日本QZSSの自立した踏ん張りを見守りながら、将来のIGSOエコシステム構築の展望を描いているでしょう。これがインドのIRNSS NavICや、ロシアが計画中のポストGlonassたる高々度亜QZSS型衛星軌道セグメントの実現にも大きな影響を与えるでしょう。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200114/k10012245041000.html

英国側は本年初夏にも天皇皇后両陛下を国賓としての英国招待を調整しているようです。英国のEU離脱も固まったようですし、当ブログとしては、この機会にガリレオ計画からの離脱を進めている英国と日本の宇宙協力を、是非とも明るい話題にしたいものです。 印NavIC東輪1E&西輪1I併行太陽合を追いかけている当ブログとしては、日英印の測位衛星の協力が相応しい宇宙協力テーマとすることが、国民的な期待に応えるものと考えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上は天皇皇后両陛下英国訪問関係の情報です。

インドNavIC東輪1Eと西輪1Iは併行して太陽合へ向け南下してきています。ペースが遅いので両者とも太陽合生起は来月でしょう。従って先に北上してきているBD-I1-Sの方が初体験の太陽合が生起するでしょう。

北斗IGSO系は、トリプル三姉妹が(準)同期太陽合編隊飛翔を、半年ごとに北上と南下を交互に切り替え、年間で合計6回生起することになるでしょう。

以下のQZS/IGSO軌道描画フォームにアニメGIFを記録します。

2020 01/15 QZS/IGSO軌道の2倍拡大アニメGIFを記録します。

2020 01/15 QZS/IGSO軌道の3倍拡大アニメGIFを記録します。

前年比較しての同期差のズレの変化が、インドペアや中国三姉妹や日本QZSS各機において、どのようになるのかが興味深いところです。IGSO/QZSSの軌道運動位相差を太陽系慣性座標(前世紀用語で歴表時系)規模で捉える基準として、太陽合同期状態の分析が効果的といえるでしょう。まずはしっかりとした2年目のデータを揃えることを目標とします。

インド・太平洋宇宙連携の中核となる大国インドの宇宙大国化動向などユーラシア上空のQZSS/IGSO軌道運動を、測位衛星と太陽との天体エベントに注目して頂くことができればと思います。

平成期の日本宇宙陣は欧米のMEO重視の壁を乗り越えて、先駆的RNSSとして脱MEOという大胆なQZS計画実現を頑張りぬきました。これが、アジアのGNSS情勢のMEOからの脱皮、端的にBDSS-IGEO/IGSOの充実を産み出しました。日本はQZSSを月面探査日印協力を基盤に軌道運動・測位へ活用展開を目指すべきでしょう。

中国側は日本QZSSの自立した踏ん張りを見守りながら、将来のIGSOエコシステム構築の展望を描いているでしょう。これがインドのIRNSS NavICや、ロシアが計画中のポストGlonassたる高々度亜QZSS型衛星軌道セグメントの実現にも大きな影響を与えるでしょう。