引っ越し、その疲れからの発熱、大風の卒業式、3年職員のお疲れ様会など、公私ともに大きな行事だらけだった今週。

無事、引っ越しは終えたけど、まだまだダンボールは開けていないのもある。

卒業式は水曜予行で木曜本番。

風がすごくて、式の途中に大きな音がして、2学年が準備し昇降口にあった卒業生への鶴のオブジェが吹き飛ぶ。

とはいえ、無事に3年生は卒業していった。

木曜夜の、新横浜のホテル会場での職員お疲れ様会は大盛り上がりで、

卒業式の模様を急遽スライドにまとめ、結婚式のように流したりして、

3年生の担任の先生、大号泣。

そんなバタバタした中で、

金曜、部活終了後、学校出発で学年旅行へ。学年は12名いるけど、半分の6名が参加した。

三浦半島の突先、城ヶ島へ。

主任が海好き、釣り好きということで、ここに決まった。

のんびりできそうでもあった。

学校から2台の車に分乗し、部活終わりで生徒の下校指導後に出発。

同じ神奈川県内だし、約2時間ぐらいのドライブ。

途中、お酒やおつまみを仕入れる役目を仰せつかる。お腹ペコペコだったので、フードコートとかに目がいくけど、着いたらすぐご飯、我慢!ともう一人の先生と役目に励む。

各種チューハイやらウイスキーやら、はたまたマッコリやら氷や炭酸水やら、いろいろ購入。

自分たちは普段あまり飲まないものだから全く何を買っていいかわからず、男性陣の意見を参考に。

もう、全てが楽しくて仕方なかった。

職員旅行の経験はあれど、学年旅行は実は初めてだった。

前任校でも昨年までの今の学校の所属学年も、主任があまり旅行や飲み会が好きでなかった。

上に立つ人の性格が学年の雰囲気を決めるともいえ、今年は学年飲み会も多かったし、明るくざっくばらんな雰囲気だった。

当然、学年旅行もいくし!ということに。

城ヶ島大橋を渡り、島に上陸。

そういえば私が乗っていた車は城ヶ島大橋の通行料はとられなかったのに(料金所は無人)、私たちよりも20分ほど早く渡った車の方は100円とられたよ、とのこと。

謎だ。

島に上陸してナビに従って進んでたのに、途中で道がわからなくなる。

19時半からのご飯の時間に間に合わなくなる!と途方にくれる。

同乗してた先生がホテルに電話すると、横にある細い道を行ってください、とのこと。

え、この道!!大丈夫⁉ というくらい細く、真っ暗な道だった。

ナビもこれじゃ、わからないだろう。

漁村的なお土産屋さんが閉店した真っ暗な細い道を進むと、正面は海。

そして目指すホテルはそこにあった。

京急城ヶ島ホテル。

とってもこじんまりしたホテルだ。

駐車場の横は海。

真っ暗な海は飲み込まれそうで恐ろしかった。

しかも、看板を見逃し、ホテルへの入り口が見つからず、間違って3人で城ヶ島灯台までいってしまう。

灯台付近は真っ暗で、ひたすら怖かった。

なんとか看板を発見し、ホテルのフロントに辿り着いたのが19時半過ぎ。

速攻ご飯の時間だった。

一室に夕飯の準備がされ、21時頃までご飯を食べていた。

一通り食べ終わるまで集中ハンパない!

食べ終わったあとは、1年間で楽しかったことや忘れられない爆笑ネタなどを話して盛り上がる。

21時から1時間はお風呂タイム。

温泉がびっくりするくらいガラガラで、私が入った時間帯なんて誰もおらず独占。

22時から一つの部屋に集まって2次会?開始。

私は生まれて初めてマッコリを飲む。

しかし濃くて、少ししか飲めなかった。後はいつものカシスオレンジやらライムサワーやら。量はわりと飲んでたけど、全部ジュースみたいなのばかり。

日本酒やウイスキーなど、お酒らしいお酒が飲めないので、強いのか弱いのかわからないと言われる。

男性陣はジェントルマン?ばかりで、ホワイトデーなんか、学年でバレンタインにきちんと差し上げてないのに(私はその日学校にさえいなかったし!)、学年の女性陣全員に生チョコのプレゼントがあったし、あとで女性陣で大反省会したくらい、男性職員が心遣いが細やか。

だから一緒に飲んでもとても楽しく話せる人たちばかりだ。

このまま学年が上がれればいいけど、優秀なY先生は他学年に学年主任として来年度は持ってかれてしまうみたいだし、みんなが一緒だとは限らない。

この仕事に就いてからというもの、ほんとに良い人との出会いが多くて、一期一会を大切にしたいなと思う。

結局、1時前まで飲んでお開き。

朝は8時に豪勢な朝ごはんをいただき、同室のH先生と海のお散歩へ。Hちゃんは海が大好きだから、前日から海がみたくて仕方なかったのだけど、

さすがに夜の海があんまり恐ろしくて諦めたのだった。

見渡す限り、青。

向こうに見えてる灯台は、神奈川県最南端、安房ヶ崎に立つ安房崎灯台かな?

岩の形が独特。

なんだか火曜サスペンス劇場終盤の風景。

こんな鳥居もあり、朝なのにただ者でないオーラを感じて近づけない。

前の夜に間違って登ってしまった城ヶ島灯台。

朝みると爽やか。

そして灯台付近は、ネコの集会所っぽくネコだらけだった。

海への祈り、という像。

遠くからみると、バスケの試合してるみたいに見える。

トリスの人のイラスト。ヨコハマっぽい。

そして主任は、朝ごはん後すぐに念願の磯釣りへ!

私たちはホテルから数分離れた場所にある京急油壺マリンパークへ。水族館的なところ。

開館すぐに入ると、カワウソまだ寝てる!

なんて可愛い寝姿😍!

束で寝てる!

ペンギンもいたし、

マリンパークなのに、フクロウ寝てた!

水族館は小学生ぶりぐらいで、大興奮!

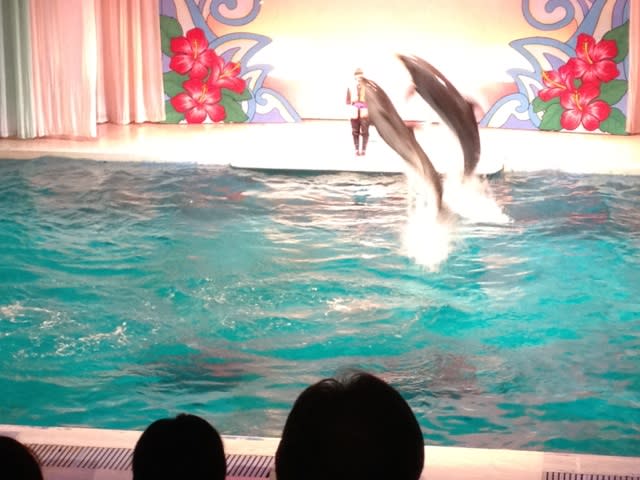

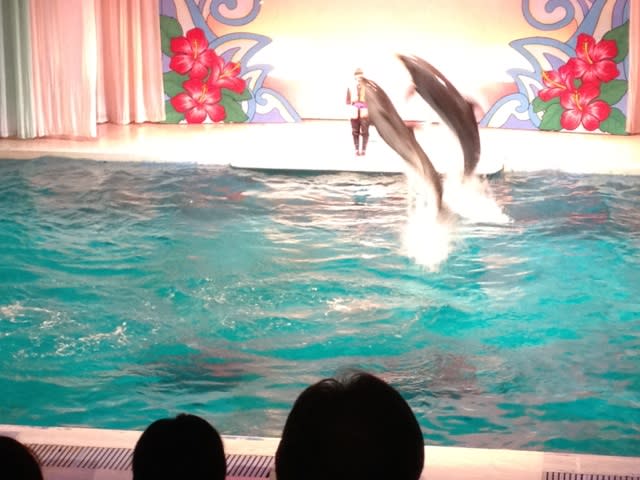

イルカとアシカショーもみた。

トレーナーさんとは、芸をする度にえさも毎回あげてたけど、愛情でも繋がってるみたいね。

2回目にカワウソくんたちのところに行ったら、今度は起きてた。

可愛いからバカみたいに写真を撮りまくってたら、

同僚がカワウソのぬいぐるみを買ってくれました!!

みんな優しいのだ。。。

のんびりとした旅を終えて帰ってきたら、10時間ぐらい爆睡。

優しい同僚に囲まれて、心からリラックスできた学年旅行でした。

無事、引っ越しは終えたけど、まだまだダンボールは開けていないのもある。

卒業式は水曜予行で木曜本番。

風がすごくて、式の途中に大きな音がして、2学年が準備し昇降口にあった卒業生への鶴のオブジェが吹き飛ぶ。

とはいえ、無事に3年生は卒業していった。

木曜夜の、新横浜のホテル会場での職員お疲れ様会は大盛り上がりで、

卒業式の模様を急遽スライドにまとめ、結婚式のように流したりして、

3年生の担任の先生、大号泣。

そんなバタバタした中で、

金曜、部活終了後、学校出発で学年旅行へ。学年は12名いるけど、半分の6名が参加した。

三浦半島の突先、城ヶ島へ。

主任が海好き、釣り好きということで、ここに決まった。

のんびりできそうでもあった。

学校から2台の車に分乗し、部活終わりで生徒の下校指導後に出発。

同じ神奈川県内だし、約2時間ぐらいのドライブ。

途中、お酒やおつまみを仕入れる役目を仰せつかる。お腹ペコペコだったので、フードコートとかに目がいくけど、着いたらすぐご飯、我慢!ともう一人の先生と役目に励む。

各種チューハイやらウイスキーやら、はたまたマッコリやら氷や炭酸水やら、いろいろ購入。

自分たちは普段あまり飲まないものだから全く何を買っていいかわからず、男性陣の意見を参考に。

もう、全てが楽しくて仕方なかった。

職員旅行の経験はあれど、学年旅行は実は初めてだった。

前任校でも昨年までの今の学校の所属学年も、主任があまり旅行や飲み会が好きでなかった。

上に立つ人の性格が学年の雰囲気を決めるともいえ、今年は学年飲み会も多かったし、明るくざっくばらんな雰囲気だった。

当然、学年旅行もいくし!ということに。

城ヶ島大橋を渡り、島に上陸。

そういえば私が乗っていた車は城ヶ島大橋の通行料はとられなかったのに(料金所は無人)、私たちよりも20分ほど早く渡った車の方は100円とられたよ、とのこと。

謎だ。

島に上陸してナビに従って進んでたのに、途中で道がわからなくなる。

19時半からのご飯の時間に間に合わなくなる!と途方にくれる。

同乗してた先生がホテルに電話すると、横にある細い道を行ってください、とのこと。

え、この道!!大丈夫⁉ というくらい細く、真っ暗な道だった。

ナビもこれじゃ、わからないだろう。

漁村的なお土産屋さんが閉店した真っ暗な細い道を進むと、正面は海。

そして目指すホテルはそこにあった。

京急城ヶ島ホテル。

とってもこじんまりしたホテルだ。

駐車場の横は海。

真っ暗な海は飲み込まれそうで恐ろしかった。

しかも、看板を見逃し、ホテルへの入り口が見つからず、間違って3人で城ヶ島灯台までいってしまう。

灯台付近は真っ暗で、ひたすら怖かった。

なんとか看板を発見し、ホテルのフロントに辿り着いたのが19時半過ぎ。

速攻ご飯の時間だった。

一室に夕飯の準備がされ、21時頃までご飯を食べていた。

一通り食べ終わるまで集中ハンパない!

食べ終わったあとは、1年間で楽しかったことや忘れられない爆笑ネタなどを話して盛り上がる。

21時から1時間はお風呂タイム。

温泉がびっくりするくらいガラガラで、私が入った時間帯なんて誰もおらず独占。

22時から一つの部屋に集まって2次会?開始。

私は生まれて初めてマッコリを飲む。

しかし濃くて、少ししか飲めなかった。後はいつものカシスオレンジやらライムサワーやら。量はわりと飲んでたけど、全部ジュースみたいなのばかり。

日本酒やウイスキーなど、お酒らしいお酒が飲めないので、強いのか弱いのかわからないと言われる。

男性陣はジェントルマン?ばかりで、ホワイトデーなんか、学年でバレンタインにきちんと差し上げてないのに(私はその日学校にさえいなかったし!)、学年の女性陣全員に生チョコのプレゼントがあったし、あとで女性陣で大反省会したくらい、男性職員が心遣いが細やか。

だから一緒に飲んでもとても楽しく話せる人たちばかりだ。

このまま学年が上がれればいいけど、優秀なY先生は他学年に学年主任として来年度は持ってかれてしまうみたいだし、みんなが一緒だとは限らない。

この仕事に就いてからというもの、ほんとに良い人との出会いが多くて、一期一会を大切にしたいなと思う。

結局、1時前まで飲んでお開き。

朝は8時に豪勢な朝ごはんをいただき、同室のH先生と海のお散歩へ。Hちゃんは海が大好きだから、前日から海がみたくて仕方なかったのだけど、

さすがに夜の海があんまり恐ろしくて諦めたのだった。

見渡す限り、青。

向こうに見えてる灯台は、神奈川県最南端、安房ヶ崎に立つ安房崎灯台かな?

岩の形が独特。

なんだか火曜サスペンス劇場終盤の風景。

こんな鳥居もあり、朝なのにただ者でないオーラを感じて近づけない。

前の夜に間違って登ってしまった城ヶ島灯台。

朝みると爽やか。

そして灯台付近は、ネコの集会所っぽくネコだらけだった。

海への祈り、という像。

遠くからみると、バスケの試合してるみたいに見える。

トリスの人のイラスト。ヨコハマっぽい。

そして主任は、朝ごはん後すぐに念願の磯釣りへ!

私たちはホテルから数分離れた場所にある京急油壺マリンパークへ。水族館的なところ。

開館すぐに入ると、カワウソまだ寝てる!

なんて可愛い寝姿😍!

束で寝てる!

ペンギンもいたし、

マリンパークなのに、フクロウ寝てた!

水族館は小学生ぶりぐらいで、大興奮!

イルカとアシカショーもみた。

トレーナーさんとは、芸をする度にえさも毎回あげてたけど、愛情でも繋がってるみたいね。

2回目にカワウソくんたちのところに行ったら、今度は起きてた。

可愛いからバカみたいに写真を撮りまくってたら、

同僚がカワウソのぬいぐるみを買ってくれました!!

みんな優しいのだ。。。

のんびりとした旅を終えて帰ってきたら、10時間ぐらい爆睡。

優しい同僚に囲まれて、心からリラックスできた学年旅行でした。