9月23日(水・秋分の日)と、かなり前に立ち寄った「成田山」の記録です。

日時がかなり過ぎており、忘れてしまった記憶をたどりながらの記録になります。

この時は佐倉市で彼岸参りを済ませてから、佐倉市内を走る国道296号線から

「国道51号」の標識に従い国道51号線を走りました。成田市内を走ると

「参道入口」の案内板がありましたが、曲りきれずに橋を渡った信号を左折して

「弘恵会」と書かれた参道沿いの有料駐車場に車を停めました。

駐車場からは、土産物店が並ぶ参道を東側に歩き、大きな広場の所にあった

信徒会館のトイレを借りてから見学をスタートしました。

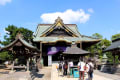

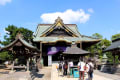

「総門」

参道正面入口に建つ「成田山金剛王院新勝寺」と刻まれた寺号標を眺め、

総門をくぐりました。「成田山」の扁額が付けられた二階部分には、

「生まれ本尊の八体仏」が安置されていると云います。

総門をくぐり直ぐ左側に「御護摩受付所」がありました。

受付所の左手にある「弁財天堂」

この弁財天堂は「元禄年間に建立された成田山境内では最古の建築物である」 と

書かれてありました。

御護摩受付所の前を通り「光輪閣」を見学。

光輪閣前を南側に歩き「大師堂」を見学お詣り。

「明治二十二年(1888)再建 堂内には弘法大師をはじめ、理源大師、興教大師、

当山代々の先師、法類、戦没殉難者各霊、日月牌、有縁精霊の位牌が安置され、

朝夕供養が行われる」 と書かれてありました。

大師堂から広い境内に戻り「参篭堂」を見学。

参篭堂の周りには修行道場、水行堂、断食堂などが建っていました。

古くはアノ二宮尊徳も修行をしたと云われています。

国指定重要文化財の「仁王門」をくぐります。

仁王門をくぐり右側にある「開運地蔵尊」

仁王門をくぐり左側の石段を上ると「こわれ不動堂」

「本尊は倶梨伽羅不動明王である」 と書かれてありました。

仁王門周辺をアチコチ見学してから急な石段を上ります。

石段を上ると広々とした境内に建つ「大本堂」でお詣りと見学。

成田山では、参拝者の家内安全、商売繁盛、交通安全、厄難消除など、

様々な願い事を御護摩祈祷により、この大本堂において御本尊不動明王に

祈願していると言います。

「『成田山は御護摩』と云われる様に御護摩の霊験利益は数かぎりない」 と

書かれてありました。

「三重塔」

「鐘楼」

「元禄十四年(1701)に当山中興第一世照範上人によって建立された。

楼上の梵鐘は大本堂建立を記念して鋳造したものである。

香取正彦氏の設計鋳作なり。重量一〇六八キロ」 と書かれてありました。

「一切経堂」

多くの参拝者の中には外国人の方が目立ち「シャッターを押して下さい」と

手ぶり素振りで何度も願いされ、3組の方々からカメラを渡されました。

(サンキューと言われましたが、良く写っているか心配です)

「聖徳太子堂」

「日本仏教興隆の祖・聖徳太子を奉安」 と書かれてありました。

境内を移動中に12時の御護摩祈祷入堂の列に遭遇しました。

お努めをする貫首は、中興第二十一世・橋本大僧正と云う方だそうです。

「釈迦堂」

「安政五年(1858)建立。前の本堂。中央に釈迦如来、左右に

普賢、文殊、弥勒、千手観音の四菩薩を奉安。堂の周囲には五百羅漢や

二十四孝の彫刻がはめこまれ、江戸時代後期の特色をよく残している

総欅造りの御堂です」 と書かれてありました。

外回りの彫刻を眺めているだけで「来て良かったよ」と思わせる素晴らしい建造物です。

釈迦堂南側の石段を上って行く人が居ましたので、付いていくと

「出世開運稲荷」がありました。私には無関係のように思いましたが

来たついでに、お詣りをしてみました。

「額堂」

国指定重要文化財の建造物ですが、この時は耐震補強工事のため

見学出来ませんでした。

堂内には、鐘楼から昭和四十三年(1968)の移設された旧梵鐘が

保存されていると聞きましたが、見る事が出来ませんでした。

「開山堂」

「當山の開山上人・寛朝大僧正の御姿を安置する堂である」 と

書かれてありました。

開山堂から光明堂に進む境内の左側には、白山明神、金毘羅大権現、

今宮神社を祀るお社が建っていました。

「光明堂」

光明堂の右側に建っていた「清瀧権現堂・妙見宮」を見学。

「これより奥の院」 奥の院はパスしました。

「平和の大塔」

5階建ての大塔で、1階に霊光殿」2階に御本尊である不動明王を奉る「明王殿」

3階に「経蔵殿」4階に「法蔵殿」5階には五智如来(大日・阿閃・宝生・阿弥陀・不空成就)を

奉る「金剛殿」で構成されているそうです。また1階には誰でも参加できる写経道場もありました。

成田山公園を散策。(無料です)

散策をしていると美術館前に「水琴窟」がありました。

中央にある竹筒に耳を傾けると、高音の琴の響きの様な

音が聞こえてきました。(無料です)

成田山公園を散策。

「文殊の池」「龍樹の池」「龍智の池」と名前の付けられた

池の周回路を一周しました。

公園の上部周回路には「高浜虚子の句碑」

公園内をグルリと歩いて大本堂・東翼殿側に出ました。

もう一度大本堂前に立ち寄りご挨拶を済ませ総門から退出しました。

門前通りに並ぶ土産物店を覗きながら歩き、駐車場に戻りました。

「真言宗智山派 大本山成田山金剛王院新勝寺の御本尊不動明王は、

嵯峨天皇の勅願により弘法大師空海がみずから敬刻して開眼し

護摩法を修せられた尊像です。京都の高雄山神護寺に奉安されて

おりましたが、天慶二年(939)平将門が反乱を起こすと

朱雀天皇の密勅を受けた寛朝大僧正は、この尊像とともに関東に下り、

下総の国、成田の地にて二十一日間平和祈願の御護摩を修めました。

その満願の日、天慶三年(940)二月十四日の兵乱は平定され、

この地に新勝寺の寺号を賜って成田山が開山されました」 と

頂いた案内パンブレットに御縁起が書かれてありました。

日時がかなり過ぎており、忘れてしまった記憶をたどりながらの記録になります。

この時は佐倉市で彼岸参りを済ませてから、佐倉市内を走る国道296号線から

「国道51号」の標識に従い国道51号線を走りました。成田市内を走ると

「参道入口」の案内板がありましたが、曲りきれずに橋を渡った信号を左折して

「弘恵会」と書かれた参道沿いの有料駐車場に車を停めました。

駐車場からは、土産物店が並ぶ参道を東側に歩き、大きな広場の所にあった

信徒会館のトイレを借りてから見学をスタートしました。

「総門」

参道正面入口に建つ「成田山金剛王院新勝寺」と刻まれた寺号標を眺め、

総門をくぐりました。「成田山」の扁額が付けられた二階部分には、

「生まれ本尊の八体仏」が安置されていると云います。

総門をくぐり直ぐ左側に「御護摩受付所」がありました。

受付所の左手にある「弁財天堂」

この弁財天堂は「元禄年間に建立された成田山境内では最古の建築物である」 と

書かれてありました。

御護摩受付所の前を通り「光輪閣」を見学。

光輪閣前を南側に歩き「大師堂」を見学お詣り。

「明治二十二年(1888)再建 堂内には弘法大師をはじめ、理源大師、興教大師、

当山代々の先師、法類、戦没殉難者各霊、日月牌、有縁精霊の位牌が安置され、

朝夕供養が行われる」 と書かれてありました。

大師堂から広い境内に戻り「参篭堂」を見学。

参篭堂の周りには修行道場、水行堂、断食堂などが建っていました。

古くはアノ二宮尊徳も修行をしたと云われています。

国指定重要文化財の「仁王門」をくぐります。

仁王門をくぐり右側にある「開運地蔵尊」

仁王門をくぐり左側の石段を上ると「こわれ不動堂」

「本尊は倶梨伽羅不動明王である」 と書かれてありました。

仁王門周辺をアチコチ見学してから急な石段を上ります。

石段を上ると広々とした境内に建つ「大本堂」でお詣りと見学。

成田山では、参拝者の家内安全、商売繁盛、交通安全、厄難消除など、

様々な願い事を御護摩祈祷により、この大本堂において御本尊不動明王に

祈願していると言います。

「『成田山は御護摩』と云われる様に御護摩の霊験利益は数かぎりない」 と

書かれてありました。

「三重塔」

「鐘楼」

「元禄十四年(1701)に当山中興第一世照範上人によって建立された。

楼上の梵鐘は大本堂建立を記念して鋳造したものである。

香取正彦氏の設計鋳作なり。重量一〇六八キロ」 と書かれてありました。

「一切経堂」

多くの参拝者の中には外国人の方が目立ち「シャッターを押して下さい」と

手ぶり素振りで何度も願いされ、3組の方々からカメラを渡されました。

(サンキューと言われましたが、良く写っているか心配です)

「聖徳太子堂」

「日本仏教興隆の祖・聖徳太子を奉安」 と書かれてありました。

境内を移動中に12時の御護摩祈祷入堂の列に遭遇しました。

お努めをする貫首は、中興第二十一世・橋本大僧正と云う方だそうです。

「釈迦堂」

「安政五年(1858)建立。前の本堂。中央に釈迦如来、左右に

普賢、文殊、弥勒、千手観音の四菩薩を奉安。堂の周囲には五百羅漢や

二十四孝の彫刻がはめこまれ、江戸時代後期の特色をよく残している

総欅造りの御堂です」 と書かれてありました。

外回りの彫刻を眺めているだけで「来て良かったよ」と思わせる素晴らしい建造物です。

釈迦堂南側の石段を上って行く人が居ましたので、付いていくと

「出世開運稲荷」がありました。私には無関係のように思いましたが

来たついでに、お詣りをしてみました。

「額堂」

国指定重要文化財の建造物ですが、この時は耐震補強工事のため

見学出来ませんでした。

堂内には、鐘楼から昭和四十三年(1968)の移設された旧梵鐘が

保存されていると聞きましたが、見る事が出来ませんでした。

「開山堂」

「當山の開山上人・寛朝大僧正の御姿を安置する堂である」 と

書かれてありました。

開山堂から光明堂に進む境内の左側には、白山明神、金毘羅大権現、

今宮神社を祀るお社が建っていました。

「光明堂」

光明堂の右側に建っていた「清瀧権現堂・妙見宮」を見学。

「これより奥の院」 奥の院はパスしました。

「平和の大塔」

5階建ての大塔で、1階に霊光殿」2階に御本尊である不動明王を奉る「明王殿」

3階に「経蔵殿」4階に「法蔵殿」5階には五智如来(大日・阿閃・宝生・阿弥陀・不空成就)を

奉る「金剛殿」で構成されているそうです。また1階には誰でも参加できる写経道場もありました。

成田山公園を散策。(無料です)

散策をしていると美術館前に「水琴窟」がありました。

中央にある竹筒に耳を傾けると、高音の琴の響きの様な

音が聞こえてきました。(無料です)

成田山公園を散策。

「文殊の池」「龍樹の池」「龍智の池」と名前の付けられた

池の周回路を一周しました。

公園の上部周回路には「高浜虚子の句碑」

公園内をグルリと歩いて大本堂・東翼殿側に出ました。

もう一度大本堂前に立ち寄りご挨拶を済ませ総門から退出しました。

門前通りに並ぶ土産物店を覗きながら歩き、駐車場に戻りました。

「真言宗智山派 大本山成田山金剛王院新勝寺の御本尊不動明王は、

嵯峨天皇の勅願により弘法大師空海がみずから敬刻して開眼し

護摩法を修せられた尊像です。京都の高雄山神護寺に奉安されて

おりましたが、天慶二年(939)平将門が反乱を起こすと

朱雀天皇の密勅を受けた寛朝大僧正は、この尊像とともに関東に下り、

下総の国、成田の地にて二十一日間平和祈願の御護摩を修めました。

その満願の日、天慶三年(940)二月十四日の兵乱は平定され、

この地に新勝寺の寺号を賜って成田山が開山されました」 と

頂いた案内パンブレットに御縁起が書かれてありました。