偽ヤマトさんからGmailアカウント宛にメールが届いた。「配送先住所に誤りがあったため、荷物が配達できませんでした」。

住所に誤りがあるのにメールアドレスが合ってるとか、

メールアドレスがわかるのに氏名が書いていないとか、

ヤマト運輸が So-net からメールを送るとか、

そんなもんあるか!

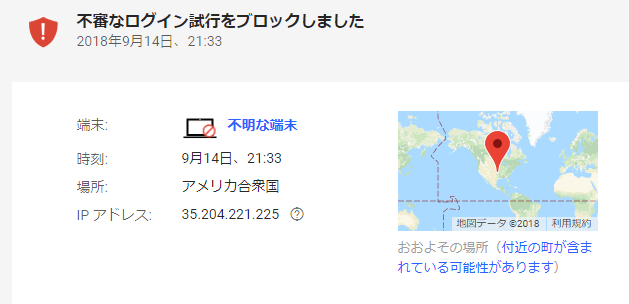

ポイントはそこではなく、フィッシングメールがGmailのフィルターをすり抜けたというところにある。GmailはSpamフィルターがあるからほぼ100%近くSpamメールはインボックスに行かない。GmailでSpamなんて見たことがない。でもこのメールはその優秀なフィルターをすり抜けている。送信元も ヤマト運輸<taque@pb3.so-net.ne.jp> から来ていて、DKIM / SPF といった認証を通っている(ということはso-netのメールサーバから送られているとか、そんなことありえる?)

さてメールにはQRコードがついていて、アクセスしてほしいと言わんばかりなのでアクセスしましたよ。

よくお届け物詐欺メールで使われる duckdns.org に飛ぶのはご愛敬、

でもまず住所電話番号を入れさせられ、驚いたことに郵便番号から住所検索ができる仕組みになっていて(よく作りこんであるな!)

その次にカード情報を入れさせられ、カードの有効期限もチェックする仕組みになっていて(よく作りこんであるな!)

入れて確認を押したら更新完了画面が表示され(引き返せないな)、

そのあと本物のクロネコヤマトのページに飛んだのだった。

ほしいのはカード情報なのだろうけど、

これはある程度のリテラシーがないと、引っかかってしまうかも、と思った。