(はてなブログに引っ越しました。当該エントリーはこちらです。)

【環境学習を行っている先生方へ】

現在日本各地の学校で、身近な自然に目を向けた環境学習が行われています。

中には地元の環境団体と学校とが連携したり、或いは行政の協力も得たりして、様々な河川浄化活動なども行われています。

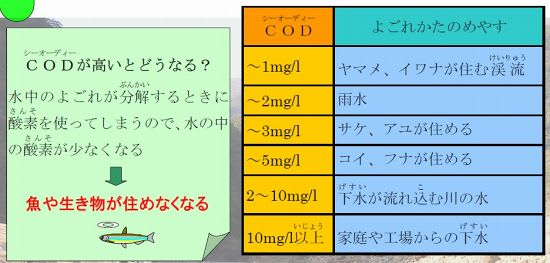

その活動が行われる上で、自分達の身近にある川が「きれいな川」なのか「きたない川」なのか、その汚濁度を計る尺度として一般的にCOD(化学的酸素要求量)とかBOD(生物化学的酸素要求量)という水質検査の値が採用されています。

〔「きれいな水」、「きたない水」と水質指標〕(PDF)より

またこちらの資料(PDF)では、低学年用により分かりやすい説明がなされています。

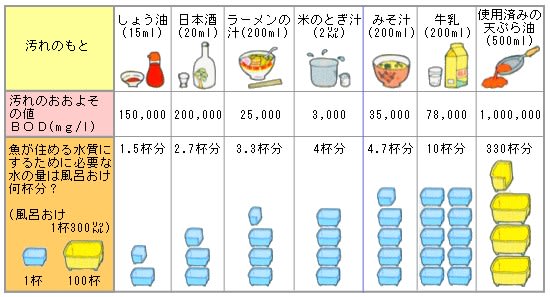

高度経済成長期の頃は河川を汚す一番の原因は工場排水でしたが、それは厳しい排出基準によって大分改善され、代わりに現在では、生活雑排水が汚染原因として大きなウェートを占めているのが問題となっています。

この事はどこの自治体の環境部局からも指摘されていて、例えば佐賀県多久市では、水質汚濁は生活排水が主な原因と断言しており、また愛知県でも、「生活排水が汚れの大きな原因となっています。 」とはっきりと述べています。

どちらの自治体も、身近な食品を生活排水の一例として挙げ、そのBOD値も示しています。

どの食品も人間にとっては有用なものですが、それをそのまま流してしまえばそれらは川にとって立派な汚濁源となってしまうのが分かります。

つまり川から見たら、それらは皆「汚ないもの」なのです。

ですから環境学習の中でCODなどの検査を行う時は、生徒達に川の立場から見て「この食品はどれぐらい汚ないのか?」という思いを抱かせる事で、BODやCODの値の意味をより理解出来る様になると思います。

環境学習を行っている小中学校の中で、微生物資材のEMから作った「EM活性液」を直接河川に投入するという活動を見かける事があります。

それは大抵の場合、浄化活動をしている地域の人が講師として招かれ、活性液の作り方やその効果などを説明し、そうして出来上がった活性液を何の疑問も持たずに近所の河川に投入したりしています。

ではこの活性液は、どのようにして作られるのでしょうか。

EM研究機構の〔資料ダウンロード〕(PDF)の4ページ目に活性液の作り方がこう紹介されています。

【EM活性液編 増やし方シリーズその2】より

[用意するもの]

・〔EM・1 200ml〕+〔糖蜜 200ml〕+〔水 9.6L〕+〔ポリタンク10Lサイズ〕

[作り方]

糖蜜200mlを水でよく溶かし、後はこれら材料を容器に入れてよく混ぜて暖かい場所に置き、夏なら一週間、冬ならば10日~2週間ほどで酸っぱい発酵臭(pH3.5以下ぐらい)がしたら完成。

という、極めて簡単なものです。

しかしこれがEM研究所のページ(→こちら)では、

・〔EM・1 1L〕+〔糖蜜 1L〕+〔水 8L〕 (計10L)

とされており、EM情報室のサイト(→こちら)にも作り方が載ってましたが、ここも同じ様に

・〔EM1またはEMW 1L〕+〔糖蜜 1L〕+〔水 8L〕

でした。

本家のEM研究機構では、EM・1と糖蜜と水の割合は

0.2L+0.2L+9.6L

で、EMと糖蜜は総量に対して48倍希釈となっています。

しかし、EM研究所とEM情報室の作り方ではそれが

1L+1L+8L →(8倍希釈)

となっており、本家よりも6倍も濃い割合となっています。

これを見るだけでもEM活性液の作り方はかなりアバウトなものだという事が分かりますが、ではこうして出来た活性液のBODやCODは一体どれぐらいなのでしょうか。

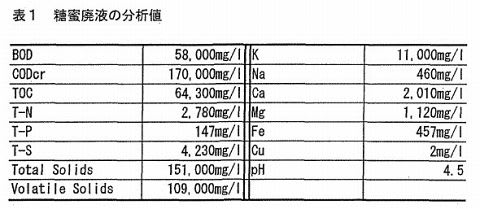

あいにくEM自体の組成は公開されていないので詳細は分からないのですが、同量加える糖蜜については詳しい研究資料があり、その値も分かっています。

活性液を作る時に加える糖蜜とは、サトウキビから砂糖を作る過程で排出される糖を含んだ液体で廃糖蜜とも呼ばれ、近年ではバイオエタノールを精製する時に大量に排出される廃液でもあり、それは極めて高いBOD値を示しています。

もちろん工場ではそれをそのまま廃棄する事などは出来ず、そのため企業では、この廃液(廃糖蜜)を有効利用すべく盛んに研究が行われています(→こちら)。

この中で糖蜜の成分が明らかにされていますが、(→PDF)ここでは糖蜜のBODは40,000~50,000mg/L、CODは約62,000~170,000mg/Lという高い値を出しています。

また、バイオエタノール事業が軌道に乗っているタイでも同様の問題が起きています。

研究資料〔タイのバイオエタノール導入〕(PDF)の中でも糖蜜は、

(P.16「2.1.6 バイオ肥料工場」より)

「BOD値(生物的酸素要求量)が 45,000ml/L、COD値(化学的酸素要求量)が100,000ml/Lと汚染度が高く、また酸性が強いため(pH4)、何らかの処理をほどこさなければならない。」

と記されています。

北海道大学の研究(PDF)でも、

BOD 58,000mg/l

COD 170,000mg/l

と、極めて高い値を示しています。

これら資料での値を平均しますと、糖蜜のBODは約50,000mg/L、CODは約130,000mg/Lほどとなります。

活性液10L中にはEM・1、糖蜜をそれぞれ1Lずつ使用しますから、材料の時点で初めから10Lの活性液中には「50,000mg/L+EM・1分のBOD値」が含まれる事になります。

それを一週間ほど発酵(多分アルコール発酵と同様?)させて活性液の完成となる訳ですが、では出来上がった活性液は一体どれぐらいのBOD・COD値となっているのでしょうか。

果たして河川の環境基準である、10mg/L以下なのでしょうか。

和歌山県の環境学習プログラムの中に、「みそ汁のCOD(化学的酸素要求量)を調べるには」という実践授業の例(PDF)があります。

これを参考に、EM授業を行っている学校では食品だけではなく出来上がった活性液でもCODの検査を行い、他の食品と比べてそれがどれぐらい汚れているのかを、ぜひ確認してほしいと思います。

また活性液の作り方を教える講師の方にも、そのBODやCODはどの位なのか、生徒さんはしっかりと聞いて下さい。

講師の方は皆長く環境浄化活動を行っている人達ですから、きっときちんと答えられるはずですし、教えてもらった数値と出来上がった活性液の数値を比較する事で、それがうまく出来たか失敗したかを確かめる事も出来るはずです。

何よりも、そういう確認作業こそが、環境浄化活動の大切な基本なのですから。

(参考資料)

・〔「きれいな水」、「きたない水」と水質指標〕(PDF)

・〔パックテスト〕(PDF)

・〔川はきれい? 判定法〕(PDF)

・〔わかやま環境学習プログラム-中学校指導者用-〕(→こちら)

・togetterより『署名活動「小中学校におけるEMの利用を止めてほしい」のご紹介』

(関連記事)

・「EMへの疑問(14) ~活性液って何?~」

・「EMだんごを投下する前に考えて欲しい事」

・「考察:環境運動にはなぜEMがまかり通るのか(3)」

ご無沙汰しております。

力のこもった良記事、お疲れ様です。読ませていただきました。

情報のご提供をさせていただきます。(たまたま水質汚染については少し知識を有していますので、)

記事中で、EM活性液のBOD・COD値との比較対象として、環境基準10mg/Lを提示されていますが、ここでは、排水基準の方がよろしいかと存じます。(できれば、記事中に多くの言葉を使わない方が良い、というお考えもあるかとは思いますが)

排水基準は、工場又は事業場に係る排出水について適用されるもので、それを超えると罰則が適用されます。

(正確には、平均的な排出水の量が50m3/日以上である工場又は事業場について適用)

具体的な数値は、豊洲問題で注目された水銀やヒ素などの有害物質の場合は、環境基準の10倍の値です。

COD、BODの場合は、水質汚濁防止法による一律排水基準が以下のとおりです。

COD:160mg/L(日間平均 120mg/L)

BOD:160mg/L(日間平均 120mg/L)

それより厳しい規制が、瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)などや都道府県条例(上乗せ条例)などによって個別の流域や河川毎に定められています。

この機会に、EM活性液の投棄が、法などの違反になるか?少し検索してみましたが、残念ながらズバリの記載はないようでした。(専門家のご意見など聞いてみたいですが、、、)

もし、ご興味がございましたら、追伸いたします。

以上、何かのご参考になれば。

排水基準:BOD・COD160mg/L(日間平均 120mg/L)については私もよく知っています。

この基準については中でリンクされている「EMへの疑問(14) ~活性液って何?~」の方で言及しております。

ただ今回は、あくまで教育の現場で生徒達にどう教えるかという視点で書かれています。

ご指摘の排水基準は水質汚濁防止法で「事業者」に定められているものですが、では果たして生活の場の中で、それをそのまま個人に当てはめても良いものでしょうか。

BODが160mg/L以内であればいくら河川に投げ入れても何の問題はない、それならばみそ汁を薄めて捨てても構わない、残した牛乳も水で薄めれば川に投げても構わない、そんな考えも正当化されてしまいます。

そうではなく、個人のレベルで河川環境を考えるなら、そもそも「汚れの元」となるものを捨ててはいけないのです。

川としての機能を維持できる10mg/L以下、この数値をよく心に留め置き、常に河川環境を綺麗に保つ事こそが大切なのだと私は思っています。

ご意向は十分理解いたしました。

以下、ご参考までに前コメントの追伸です。(すでにご存じでしたら捨て置き下さい)

(この機会に、EM活性液の投棄が、法などの違反になるか?少し検索してみましたが、残念ながらズバリの記載はないようでした。(専門家のご意見など聞いてみたいですが、、、))

軽犯罪法では、

第1条 左の各号の1に該当する者は、これを拘留または科料に処する。

27 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

廃棄物処理法では

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。第25条第14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者。

(個人が、不要になった油類、農薬等を河川に捨てることは、廃棄物の不法投棄に当たるようですが、汚濁水についての明確な規定はないようです。)

河川法では、

第16条の4第1項 何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

第2号 河川区域内の土地に次に揚げるものを捨て、または放置すること。

イ 船舶その他の河川管理者が指定したもの

ロ 土砂(砂を含む)

ハ イ又はロに揚げるもののほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物

罰則:3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金

第29条 河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。

なお、少し面白い例では、札幌市では、この河川法第16条を根拠として、市条例で河川に投雪を禁止しているようです。

以上のなかで河川法第29条は少し期待できる気がします。

> 汚染水に経時的な変化が見られるか比較試験をすれば

こういう比較試験というのをEM業者さんは嫌っているのか、本家サイトにはその様な情報はありません。

代わりに昔ですが、愛媛県の鹿野川ダム湖の汚染改善に向けたこんな実験がありました。(PDF)↓

http://www.skr.mlit.go.jp/yamatosa/kankyou/suisitu/dai04kai/04kai05.pdf

結論としてダム湖への直接投入は不適となりましたが、ただこれも投入量の割合がこれで適正なのかという問題が残ります。

公的機関で、正確な実施試験が望まれる所です。

環境団体は、活性液投入は「廃棄」ではなくあくまで「浄化」のためであるとしてますので、法的に規制するのは中々に難しいようです。

だからこそ、初等教育の段階から正しい知識を教えていくという、地道な活動が大切なのだと私は思います。

EMがいつの間にかここまで浸透してしまったのは、農業分野や環境団体・小学校へのまさに業者の地道な営業活動の賜物であり、我々は遅きに失したとも思っています。

>こういう比較試験というのをEM業者さんは嫌っているのか、本家サイトにはその様な情報はありません。

比較試験をして明確な差が出ればEM業者は必ず喜んで公表すると思います。それをしないのは明確な差がないと判断するのが妥当と思います。

> それをしないのは明確な差がないと判断するのが妥当と思います。

別の考え方もあります。

『他よりも劣っていた』

もしかしたら、そういう結果が明らかになってしまうのを恐れているのかもしれません。

過去にこんな前科があるぐらいですから。↓

http://blog.goo.ne.jp/osato512/e/f47166bf79c65799fdc6eef6777a6ea7

それは言えますね。