ウォーキングを続けるコツは、ウォーキングが「楽しい」と思えるかどうかです。

旅行をするつもりで近場の街を歩いてみてはいかがでしょう。

最近は観光マップを用意している自治体も増えました。

たくさん歩けますよ。

いわゆる和人が蝦夷地に進出し、領地としたことは周知の事実でありますが、その過程の中で、アイヌの人々がどのような略取をされ、差別を受けてきたのか、その実態を知る者は少ないであろうと思います。

(私も少ししか知りません。)

(私も少ししか知りません。)

「民族共生」の時代となり、偶然にも北海道に住む機会を得ることができた我が家、「有珠聖公会・バチラー夫妻記念堂」を見学し改めて、人権の尊さをかみしめることとなりました。

「聖公会」とは 母教会を英国に置き、イエス・キリストを救い主と仰ぐキリスト教で、特にイエス自ら最後の晩餐で「救いを頂くために行いなさい」と言って定めた聖餐式を大切に守っている教会です。

日本聖公会の教会は北海道にも24あり、「有珠聖公会」はそのうちの1つ。現在も教会として礼拝やイベント等が盛んに行われています。

こちらの記念堂は石造りで、昭和12年(1937)に建てられたものですが、元は明治26年(1893)に建てられた木造の礼拝堂でありました。

伊達市の文化財に指定されています。

バチラー夫妻の養女となった八重子の歌碑。こちらが見えたら記念堂はすぐです。

バチラー師は聖公会の宣教師。

平取、日高地方、幌別、有珠でアイヌの人々に伝道を行った人物であります。

北海道へ来たきっかけは療養のため。

そこでは和人による蔑視と不当な待遇を受けているアイヌの人々に出会い、伝道することを決めたのです。

記念堂はアジサイの名所でもあり、見頃を迎えると、遠方から見に来る方もいらっしゃるそうです。

バチラー師が行った、アイヌの人々に対する宣教活動は、

- 教会や学校の設立。

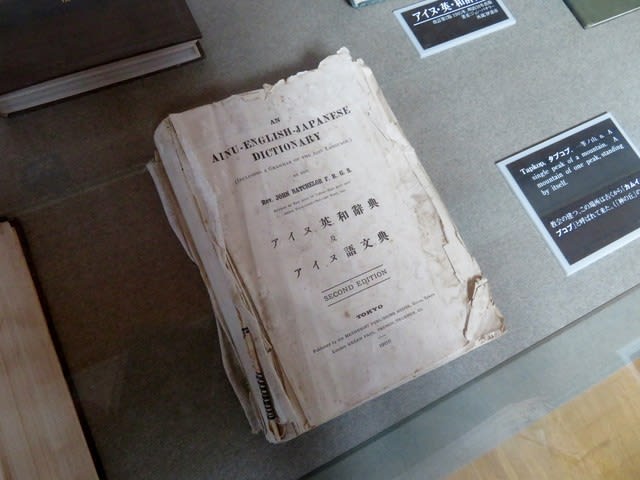

- アイヌ語研究、聖書、祈祷書、聖歌の翻訳。

- 樺太庁にアイヌ教育を進言。

などであります。

建物には数々の意匠が凝らされています。

大正末期には、国によるアイヌ同化政策のため、アイヌ語による民族自立への支援は難しくなってしまいましたが、それでも彼は奨学金を支給して、アイヌの青年たちに当時の中学以上の教育を受けさせ、さらに職業を身につけさせて世に送り出すという活動を行いました。

記念堂の中にも入らせていただくことができました。

現在の記念堂の献堂式に出席したバチラー師は養女に迎えた向井八重子と、その弟、向井山雄司が聖職についたことを知り、大変喜んだそうです。

日本に骨を埋めるつもりでいたバチラー師が日本を離れたのは、第二次世界大戦のため。

その後、日本に戻ることはなく、1944年4月、郷里の英国で死去しました。(享年90歳)

20世紀初頭から使用されているオルガン。現役です。

今回は建物の外観だけでも拝見できたらと思い、伺ったのですが、信徒の男性のご厚意により、見学することができました。

感謝申し上げます。

記念堂の2階には展示室があります。

見学したい場合は、記念堂の開館日を確認されてから行かれると良いでしょう。

<参考資料>

- 記念堂配布の各種プリント

当ブログへの問い合わせについて

当ブログへの問い合わせについて仕事等で当ブログに連絡をしたい場合は、

下記のアドレスまでメールにて

お知らせください。

(コメント、感想用ではありません。)

obenben194@gmail.com