行程

2021年12月19日(日) 晴れ

自宅6:30==80km==9:00慈恩寺9:50==41km==11:10安楽寺12:00===12.6km===12:30正法寺13:00===16.0km===13:40慈光寺14:30===68.0km===17:00自宅(走行距離218km)

今回は群馬県の隣、埼玉県の4寺を車で巡礼

行程の関係で12番から9番へと逆打ち

【12番札所 天台宗 華林山慈恩寺(かりんざん じおんじ)】慈恩寺観音

・さいたま市岩槻区慈恩寺139

往時に地域の天台宗を代表する大きなお寺だったそうだが

江戸時代以降度重なる火災により大寺の面影は薄れている

道路の拡張工事のせいもあってか敷地は道路に直面し生垣や塀も無い

厳かで霊験新たさは感じられない

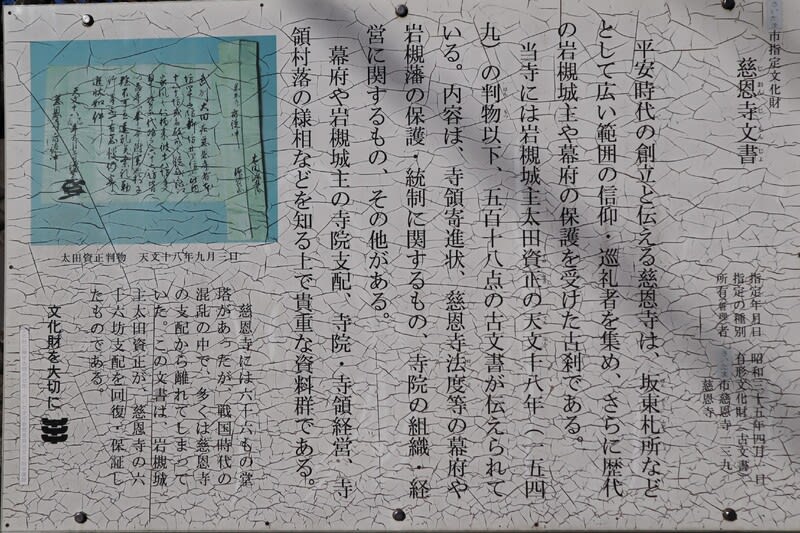

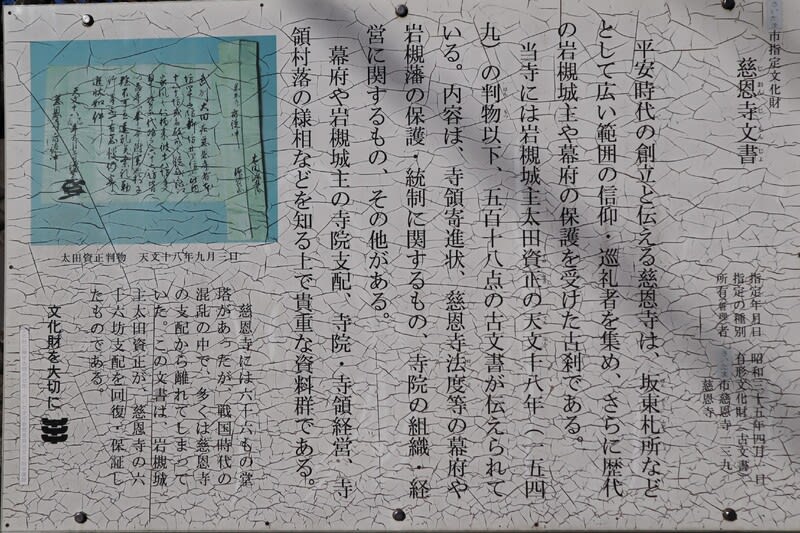

文化財を表す看板

合併により表示を岩槻市からさいたま市へ書き換えた様だが

全面的に直した方が良さそう

本堂の梁には七福神の彫り物

南蛮鉄灯篭 天正17年(1589年)製の貴重な物の様ですが

解説版は全く読めません

「さいたま市教育委員会文化財保護課」さん何とかなりませんか?

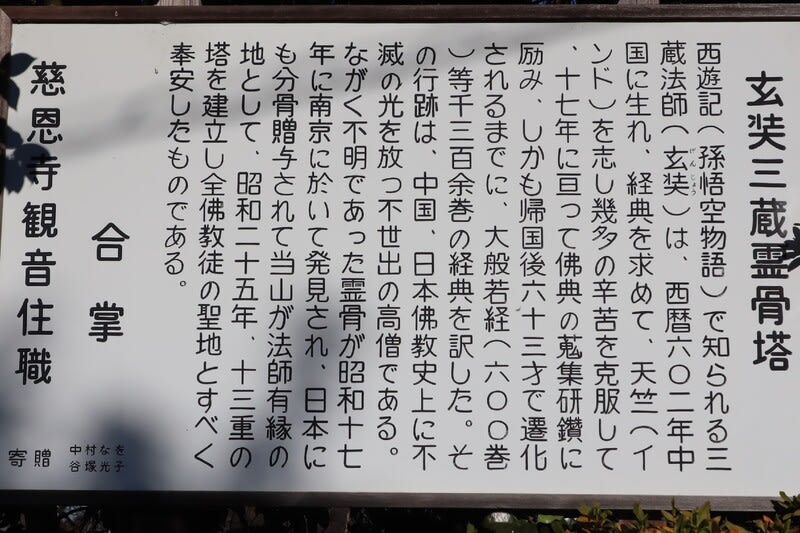

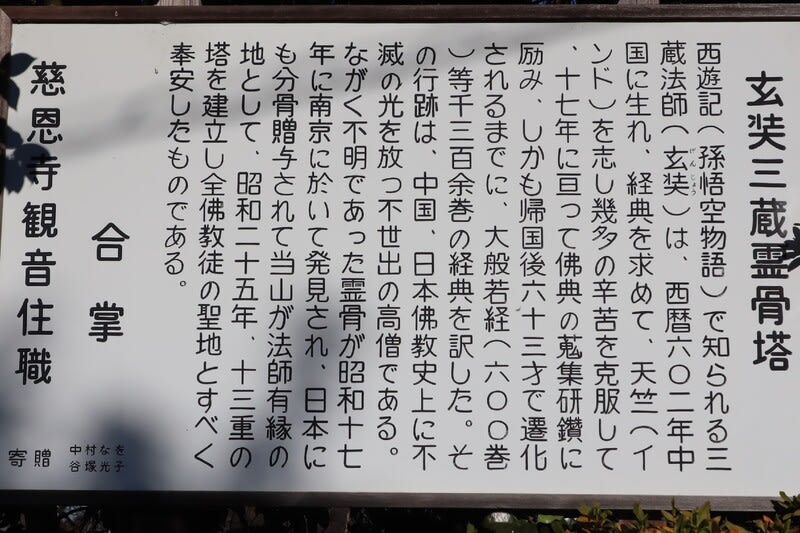

慈恩寺から300m程離れたところに「玄奘塔」がある

玄奘の歩いた道

昭和17年に三蔵法師(玄奘)の遺骨が南京で発見された

玄奘は天竺から持ち帰った経典を長安の大慈恩寺で訳出したと言われ

慈恩寺の開祖慈覚大師円仁が大慈恩寺に学んだ縁で分骨されたそうだ

伝統ある寺だが、裸にされたような敷地と読めないような看板では情けない

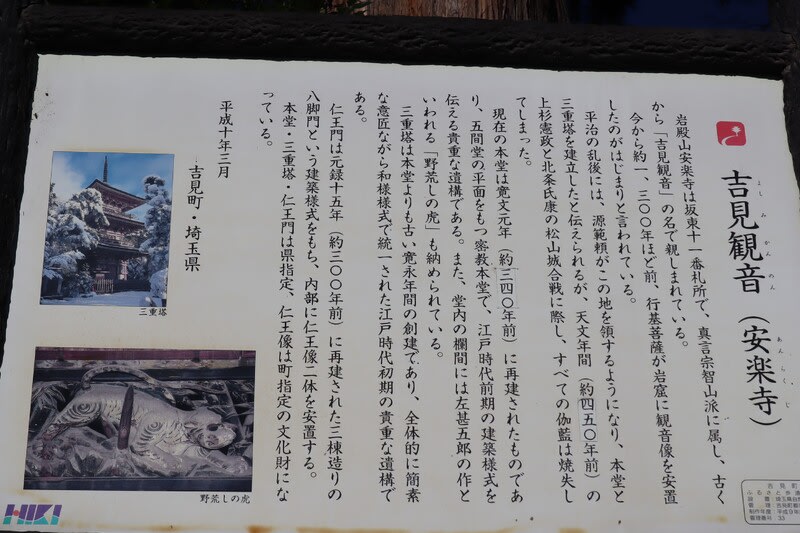

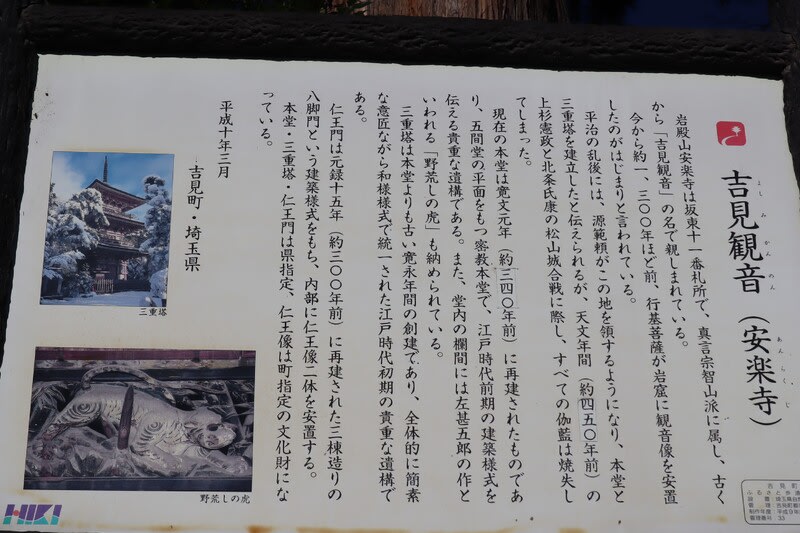

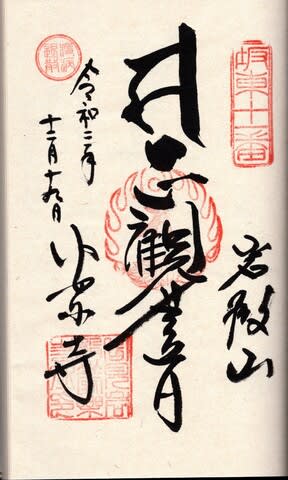

【11番札所 真言宗 岩殿山安楽寺(いわどのさん あんらくじ)】吉見観音

・比企郡吉見町御所374

駐車場から参道に入ると左右に石造りの金剛力士がいる

そのすぐ後ろには参道唯一の茶店「どびんや」

お寺であるが神社にある注連縄が張ってある

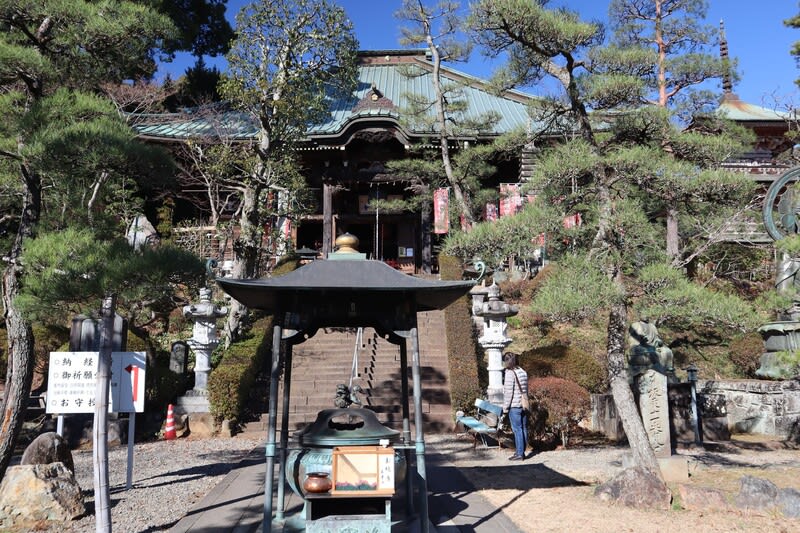

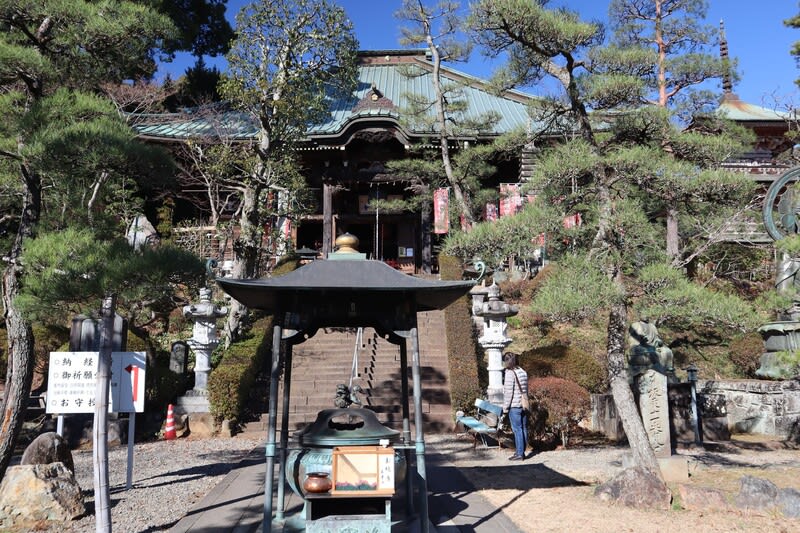

広いこんもりした境内の中にある本殿

本殿手前階段の右にある「吉見の大仏」こと阿弥陀如来像

本殿手前階段の左にある弘法大師(空海)像、奥に朱塗りの薬師堂

真言宗のお寺にはこれがつきもの

遍路・巡礼をするようになってめっきり

弘法大師と役行者それに渋沢栄一はよく見かけるようになった

1661年に建立された本堂

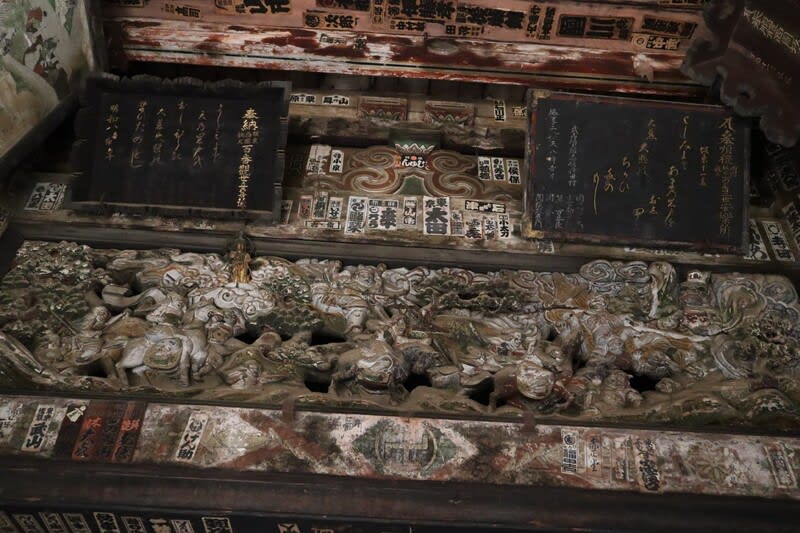

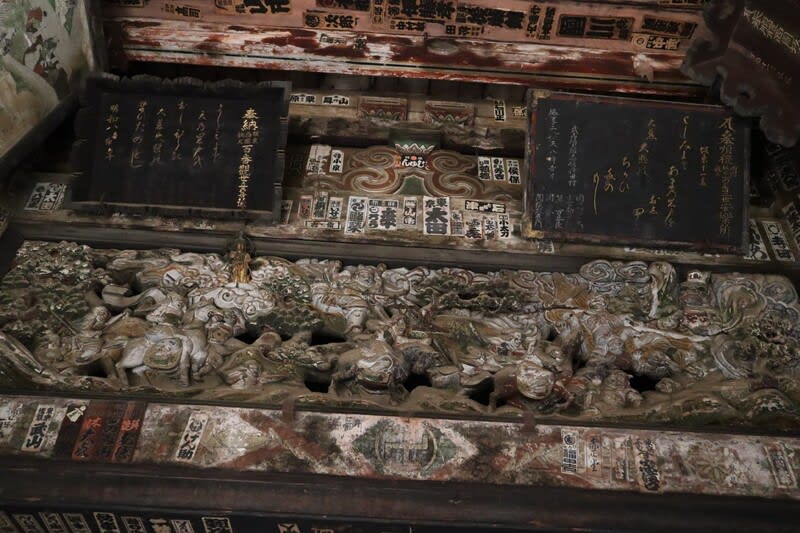

本堂左手の欄間にある「野荒らしの虎」

日光東照宮の眠り猫で有名な左甚五郎作と言われている

夜になると額を抜け出し田畑を荒らしたそうだ

中央の彫り物

右手には「虎」と対をなす「龍」が彫られているが誰の作か記されていない

左甚五郎は「左」の虎だけ彫ったのだろうか?

1644年建立の三重塔

帰りに名物厄除け団子の「ゆずみそ」と「あまから」を購入

駐車場で食べて次の札所へむかう

【10番札所 真言宗 巌殿山安正法寺(いわどのさん しょうぼうじ)】岩殿観音

・東松山市岩殿1229

仁王門 金剛力士像前にガラスが張ってある

仁王門右手にある本堂と納経所

仁王門から階段をのぼり

観音堂前にある案内板、ここも文化財の予算不足か?

真言宗お決まりの弘法大師像

薬師堂

疫病退散で薬師如来を特別に御開帳

観音堂

観音堂の縁側にあった木像「お賓頭盧様」、自分の悪いところと同じ所を撫でると治ると言われている

観音堂裏の石仏群

百観音(西国33・東国33・秩父34)と四国88カ所の写本尊

百観音と四国88か所を参拝したのと同じ御利益があるそう

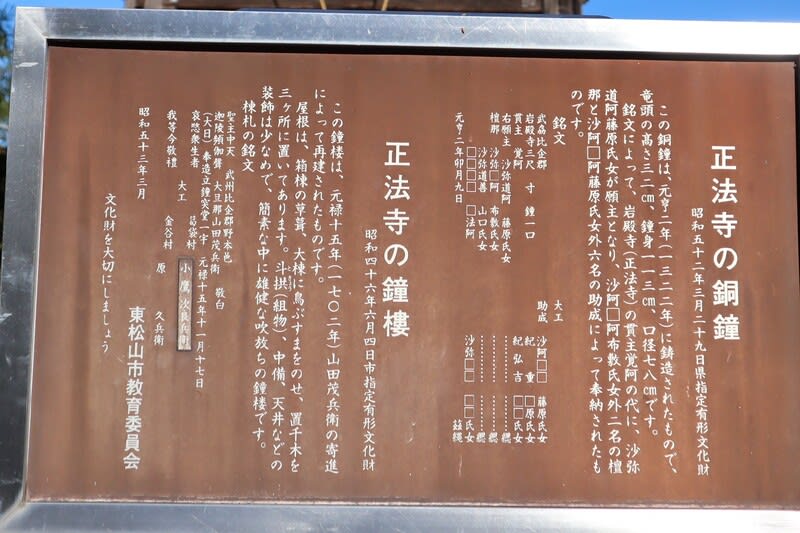

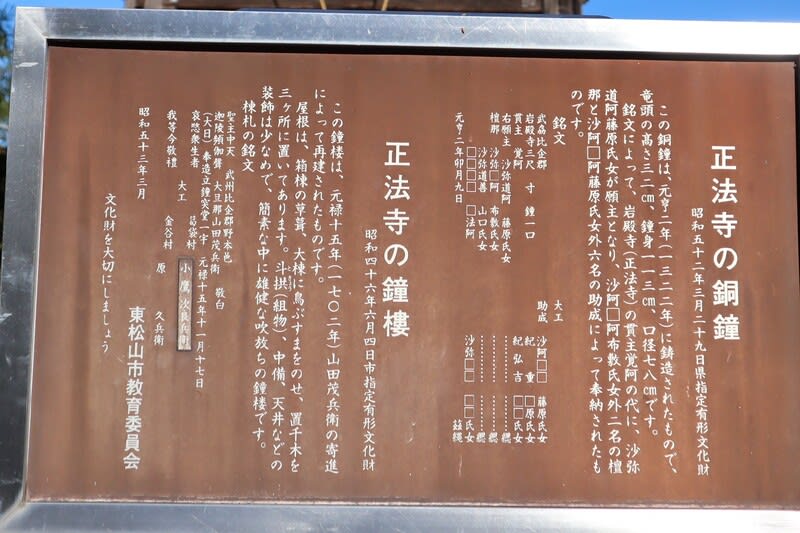

鐘楼

百地蔵堂

中には沢山のお地蔵さん

なかには空海作と言われているものもあるという

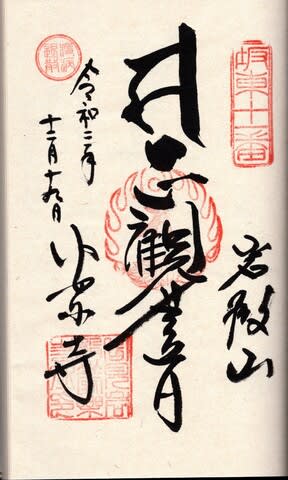

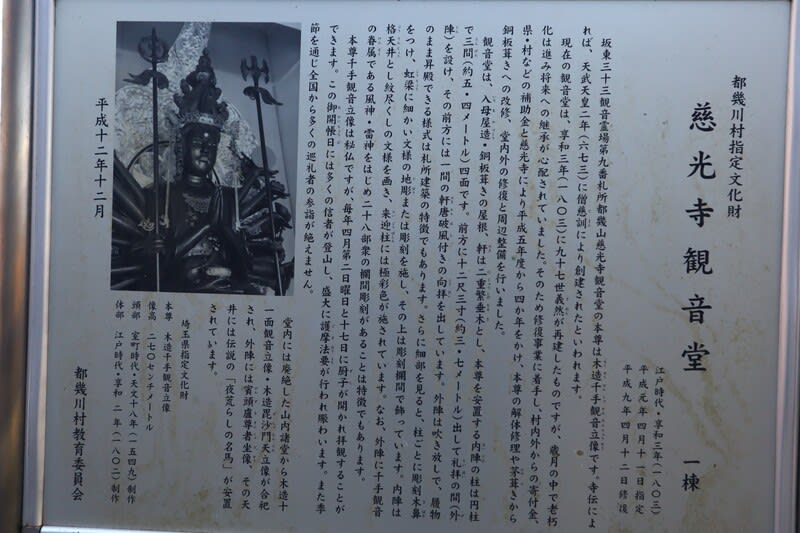

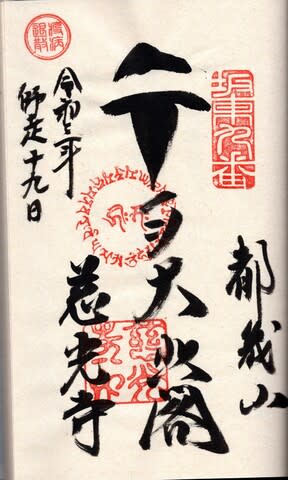

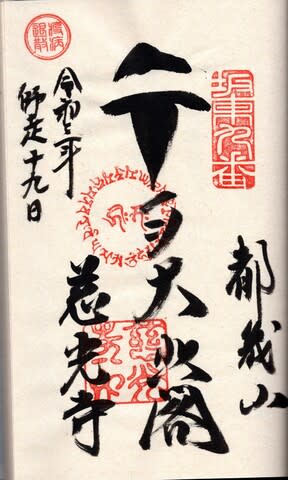

【9番札所 天台宗 都幾山慈光寺(ときさん じこうじ)】

・比企郡ときがわ町西平386

駐車場は広い境内地の上の方にあり本堂は駐車場近く

仁王門は無くこの門の向こうが本堂

本堂

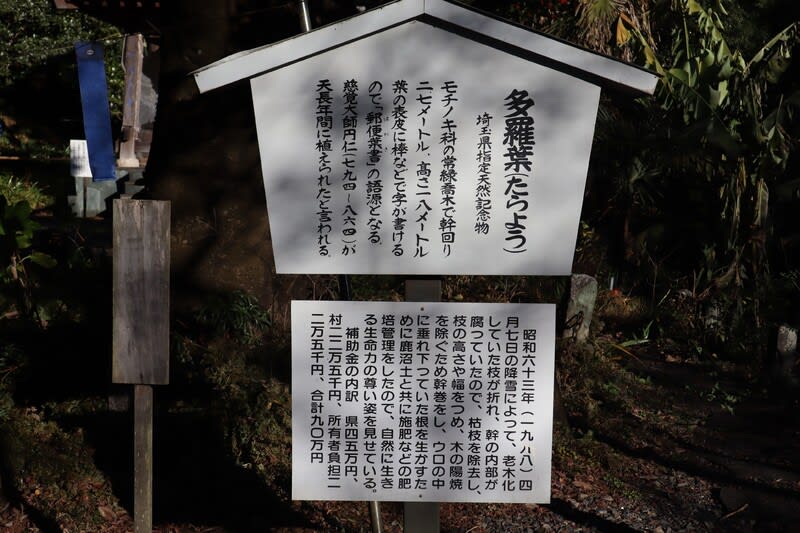

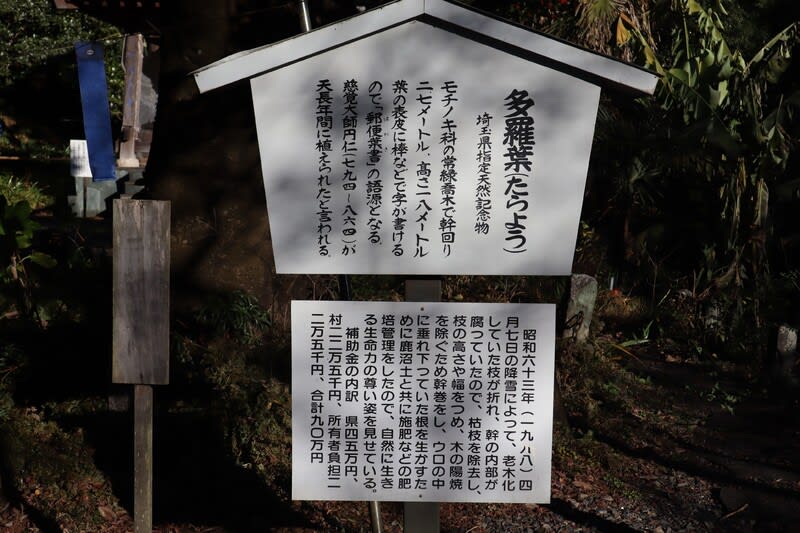

本堂前には樹齢千年を越えるタラヨウの古木

本堂から観音堂への階段

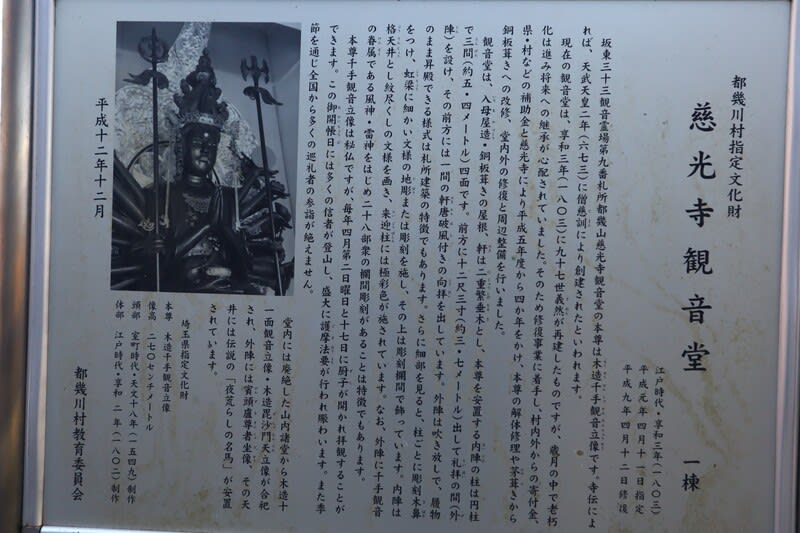

観音堂

本堂の彫り物

左右に風神・雷神が彫られている

吊るされている木馬は左甚五郎作と言われている「野荒らしの馬」

11番札所安楽寺の「野荒らしの虎」と同じく

夜な夜な抜け出しては田畑を荒らしたとか

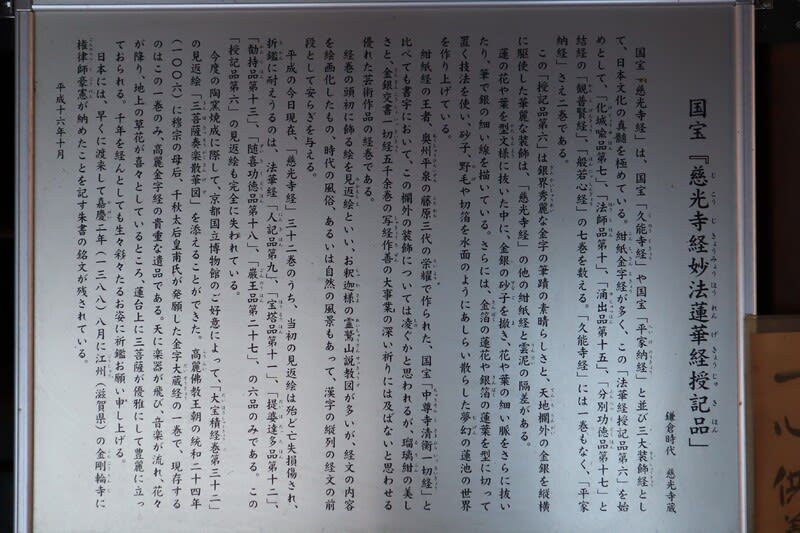

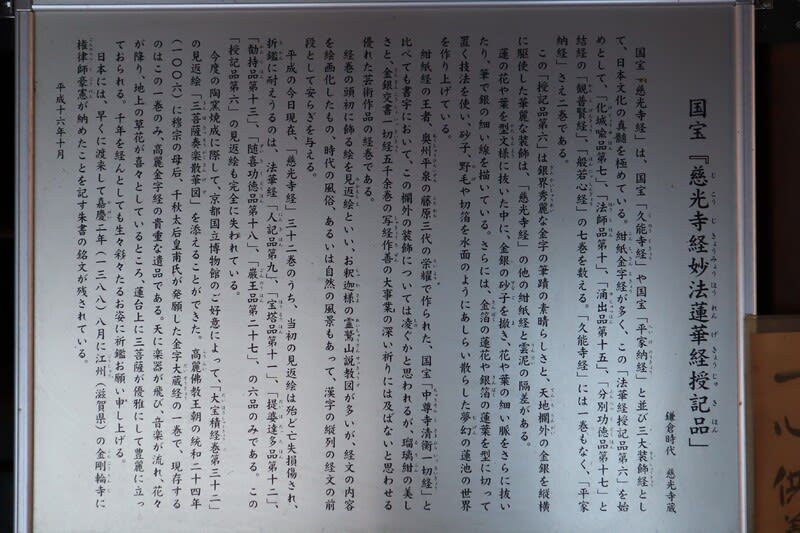

般若信教堂には当寺が所有する現存する最古の写経で国宝の写しが展示されている

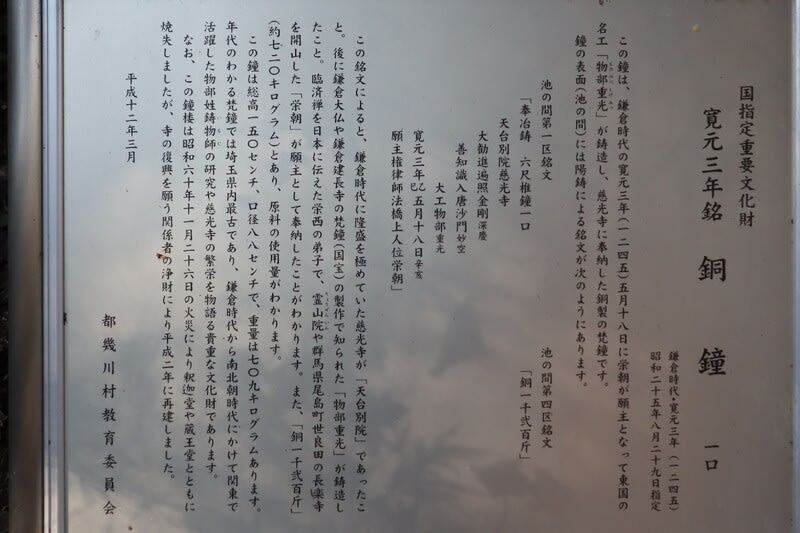

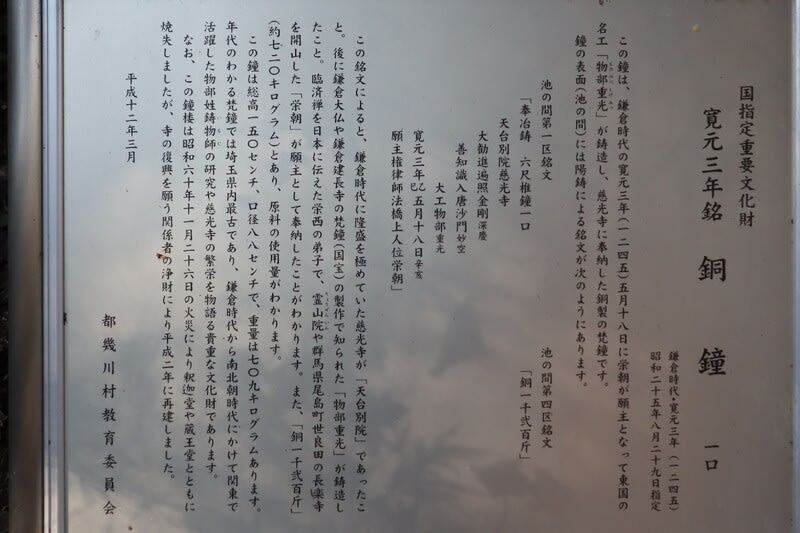

重要文化財の銅鐘

本堂から下に降りたところにある

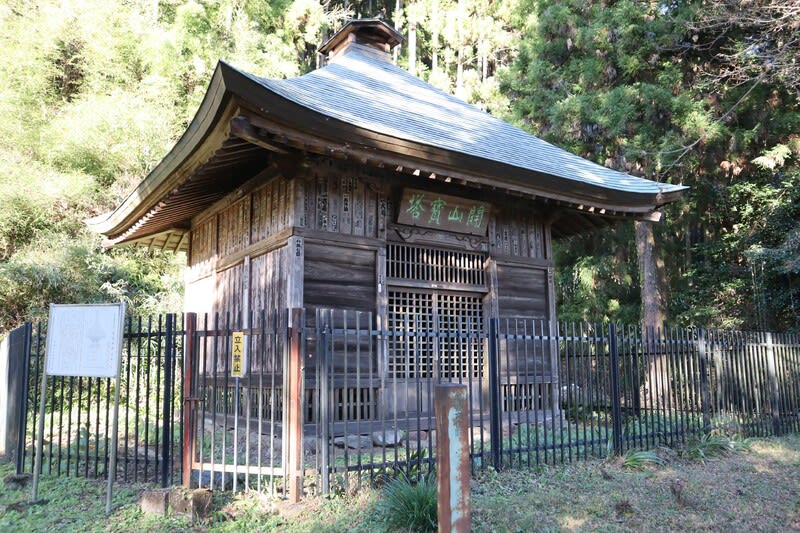

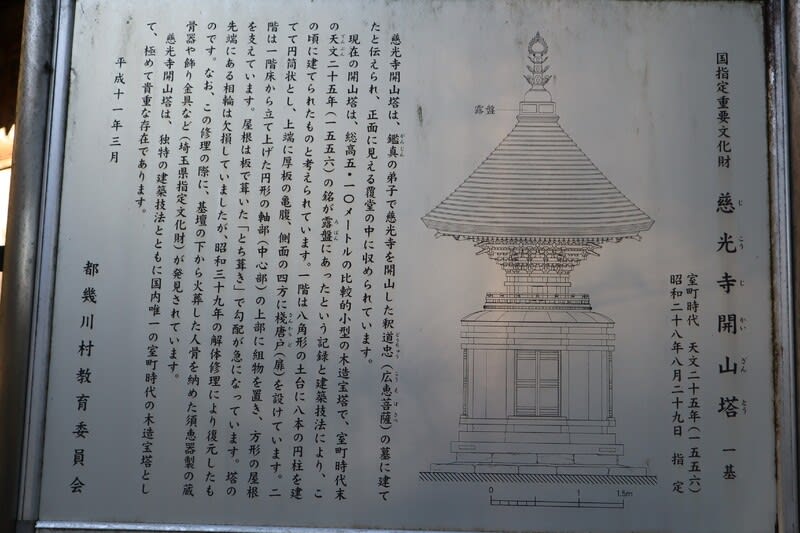

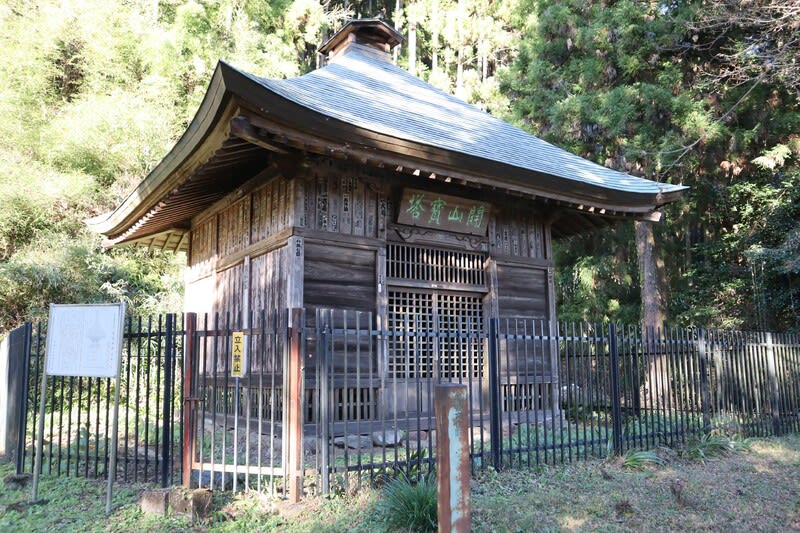

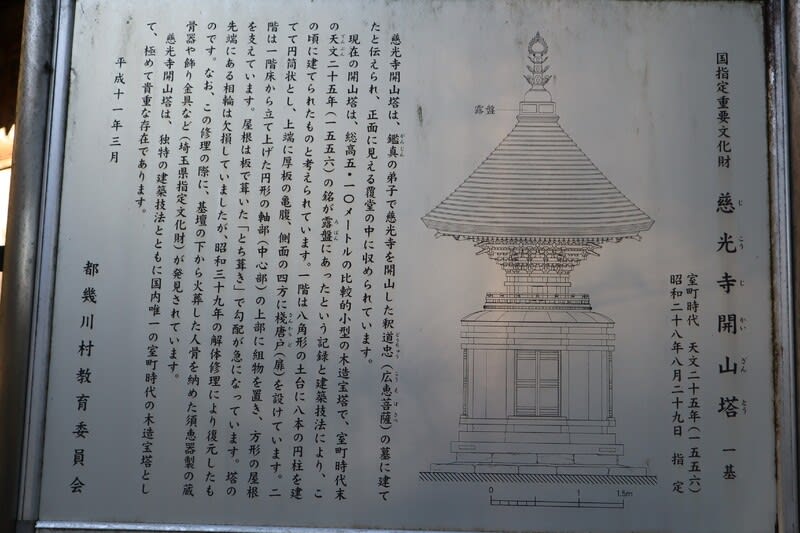

重要文化財開山塔

御堂の中に木製の塔が納められているが良く見えない

埼玉県には高校卒業まで住んでいましたが

三蔵法師所縁の寺や国宝のある寺などこんなに立派なお寺があるとは知りませんでした

特に都幾川の慈光寺には仏像・書画・建築物など

国や県・町指定の文化財が数多くあり「文化財の宝庫」と言われている寺

行き慣れた山でも行く度に新しい発見がありますが

観音巡礼も新たな発見と感動があり楽しいものとなっています

↓そんな訳で 押して頂くとたすかります

2021年12月19日(日) 晴れ

自宅6:30==80km==9:00慈恩寺9:50==41km==11:10安楽寺12:00===12.6km===12:30正法寺13:00===16.0km===13:40慈光寺14:30===68.0km===17:00自宅(走行距離218km)

今回は群馬県の隣、埼玉県の4寺を車で巡礼

行程の関係で12番から9番へと逆打ち

【12番札所 天台宗 華林山慈恩寺(かりんざん じおんじ)】慈恩寺観音

・さいたま市岩槻区慈恩寺139

往時に地域の天台宗を代表する大きなお寺だったそうだが

江戸時代以降度重なる火災により大寺の面影は薄れている

道路の拡張工事のせいもあってか敷地は道路に直面し生垣や塀も無い

厳かで霊験新たさは感じられない

文化財を表す看板

合併により表示を岩槻市からさいたま市へ書き換えた様だが

全面的に直した方が良さそう

本堂の梁には七福神の彫り物

南蛮鉄灯篭 天正17年(1589年)製の貴重な物の様ですが

解説版は全く読めません

「さいたま市教育委員会文化財保護課」さん何とかなりませんか?

慈恩寺から300m程離れたところに「玄奘塔」がある

玄奘の歩いた道

昭和17年に三蔵法師(玄奘)の遺骨が南京で発見された

玄奘は天竺から持ち帰った経典を長安の大慈恩寺で訳出したと言われ

慈恩寺の開祖慈覚大師円仁が大慈恩寺に学んだ縁で分骨されたそうだ

伝統ある寺だが、裸にされたような敷地と読めないような看板では情けない

【11番札所 真言宗 岩殿山安楽寺(いわどのさん あんらくじ)】吉見観音

・比企郡吉見町御所374

駐車場から参道に入ると左右に石造りの金剛力士がいる

そのすぐ後ろには参道唯一の茶店「どびんや」

お寺であるが神社にある注連縄が張ってある

広いこんもりした境内の中にある本殿

本殿手前階段の右にある「吉見の大仏」こと阿弥陀如来像

本殿手前階段の左にある弘法大師(空海)像、奥に朱塗りの薬師堂

真言宗のお寺にはこれがつきもの

遍路・巡礼をするようになってめっきり

弘法大師と役行者それに渋沢栄一はよく見かけるようになった

1661年に建立された本堂

本堂左手の欄間にある「野荒らしの虎」

日光東照宮の眠り猫で有名な左甚五郎作と言われている

夜になると額を抜け出し田畑を荒らしたそうだ

中央の彫り物

右手には「虎」と対をなす「龍」が彫られているが誰の作か記されていない

左甚五郎は「左」の虎だけ彫ったのだろうか?

1644年建立の三重塔

帰りに名物厄除け団子の「ゆずみそ」と「あまから」を購入

駐車場で食べて次の札所へむかう

【10番札所 真言宗 巌殿山安正法寺(いわどのさん しょうぼうじ)】岩殿観音

・東松山市岩殿1229

仁王門 金剛力士像前にガラスが張ってある

仁王門右手にある本堂と納経所

仁王門から階段をのぼり

観音堂前にある案内板、ここも文化財の予算不足か?

真言宗お決まりの弘法大師像

薬師堂

疫病退散で薬師如来を特別に御開帳

観音堂

観音堂の縁側にあった木像「お賓頭盧様」、自分の悪いところと同じ所を撫でると治ると言われている

観音堂裏の石仏群

百観音(西国33・東国33・秩父34)と四国88カ所の写本尊

百観音と四国88か所を参拝したのと同じ御利益があるそう

鐘楼

百地蔵堂

中には沢山のお地蔵さん

なかには空海作と言われているものもあるという

【9番札所 天台宗 都幾山慈光寺(ときさん じこうじ)】

・比企郡ときがわ町西平386

駐車場は広い境内地の上の方にあり本堂は駐車場近く

仁王門は無くこの門の向こうが本堂

本堂

本堂前には樹齢千年を越えるタラヨウの古木

本堂から観音堂への階段

観音堂

本堂の彫り物

左右に風神・雷神が彫られている

吊るされている木馬は左甚五郎作と言われている「野荒らしの馬」

11番札所安楽寺の「野荒らしの虎」と同じく

夜な夜な抜け出しては田畑を荒らしたとか

般若信教堂には当寺が所有する現存する最古の写経で国宝の写しが展示されている

重要文化財の銅鐘

本堂から下に降りたところにある

重要文化財開山塔

御堂の中に木製の塔が納められているが良く見えない

埼玉県には高校卒業まで住んでいましたが

三蔵法師所縁の寺や国宝のある寺などこんなに立派なお寺があるとは知りませんでした

特に都幾川の慈光寺には仏像・書画・建築物など

国や県・町指定の文化財が数多くあり「文化財の宝庫」と言われている寺

行き慣れた山でも行く度に新しい発見がありますが

観音巡礼も新たな発見と感動があり楽しいものとなっています

↓そんな訳で 押して頂くとたすかります

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます