なんか、前回投稿した筈の記事が消えてますが。。。(・・;

さて今回も中々上手く行かないbBの車速検知してライトON、パルス消失後ディレイを置いて消灯する回路の考察とブレッドボード上の実験回路制作です。消えた前回記事も含んで、いつもよりちょっとだけ長い記事になります。w

最初はbBの車速パルスの出方になります。以前にも周波数や電圧を調べましたが、停車時のチェックまではしてなかったのでもう一度調べ直しました。下の図を見て下さい。

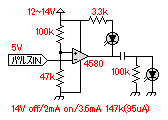

上段の波形図を見ればわかる通り、発車する前は0V。走行すると0Vと5Vを行き来します。そして波形が出るまま停車した時点でどちらかになった状態を維持しています。さらに周波数が1以下の場合はパルスとしては出て来ないので、ジリジリと動く場合は検知できません。これは車軸から直接来ている信号ではなく、一旦ECUで処理された後に出力されている事を示しています。また、キーをONにした時点でスパイクが出るのでこれを除外処理する必要があります。

さらにパルスの電流が非常に少ないので、図中段の赤い回路図みたいに5V出力の方でLEDを光らせる(10mA程度)とエンジンチェックランプが点灯するくらい(*)。シグナルをLEDなどで目視確認するなら下段の青色の回路を使う必要があります。

*エンジンチェックランプが点灯する

これはオープンコレクタでパルスを作っているせい、らしい。プルアップ抵抗で5Vを出力しているので、極わずかな電流しか流れずLEDで消費してしまうと電圧降下してしまう。その反面0Vの時になら流し込むのはロジックレベルで結構余裕がある、模様。ついさっき知った。w

さてここからが本題です。(・v・

パルスを拾って走行中か停車中の判断をする場合は図上段のパルスの図を見ればわかる様に、どちらの電圧かで判断をする事が出来ません。走行中のみ5Vのパルスがピコピコと立ち上がって停車したら0Vになるのならそれも可能ですが、5Vが出た状態のまま停車している可能性が50%あるので5V出力≠走行中となり判定には使えません。ならば電圧変化あり=走行中と判定すれば良い訳で、それがエッジ(立ち上がり、または立下り)検出になります。

実は最初からこの懸念があったので立下り検出を採用した回路を組んでいたのですが、それが全く役に立たず、というのが前回まで。今回はロジックICを挟まず純粋にパルスを確認した事でLEDで光るのなら光る条件を受け入れて回路を作ってみては?と作ったのが下の実験回路になります。

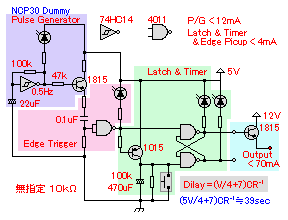

一応4011を使うのが前提の検出回路なので、左の74HC14で疑似パルスを作り、右で検出しています。この回路ではLEDがきちんと点滅と言うかエッジ検出でピカッ!とエッジ部分で一瞬光るので検出はできている様です。

前回までの回路との違いはエッジ検出フィルターがNANDゲートの後ろから前に移動してある事。以前はパルスに影響が出ない様にと電圧を参照しているだけのゲートで直接受け取り、その後で抵抗やキャパシタで加工を加えていたのですが、どうやらパルスの電圧が上下しているとマルチテスターで計測した時の様に2.5V前後を超えられないのか、それともNAND内部で変に突出したスパイクが出てしまうのか回路自体がフリーズして使い物になりませんでした。

今回は検出フィルターがゲートの前に来てるせいなのか安定してLEDが光っています。パルスジェネレータの抵抗を下げて周波数を上げてもLEDは追随しているので検出は問題なさそうです。なので、次の回路を作りました。

これはSRラッチを組んだ物になります。これなら一度パルスを感知したら図下のスイッチでリセットしない限りパルスが入った事を記憶しているので、リセットに遅延を掛けるだけで望んだ結果がえられそうです。

が・・・そうは行かなかった。OTZ

以前組んだ回路では遅延が正しく機能したのに、今回実際に組んでみたら動作が不安定でどうにもならなかった。つまり、前回の実車搭載実験で壊れたっぽい。4つのゲートを同時に使うと動作が著しく不安定になるので手持ちICの中で今回の実験で使えそうな74HC14で2回路使ってみた。それが下図。

だけどこれなら4011要らないんじゃ?w てか壊れたICではきちんとした結果が得られないのでここは4011を切り捨てる事にしました。んで作ったのが74HC14を使った下図。

色分けしているのでここまで読んだならわかると思いますが一応説明しておきます。一番左のパルスジェネレータは実車の代わりにパルスを吐き出すだけなので必要な回路とは切り離して考えます。その右、立ち上がり検出は単純にフィルターでエッジ検出してインバータで成形してるだけ。タイマー部は成形された波形で一瞬だけ入る電流でトランジスターを動かしCR回路で次段の出力用インバータの出力(遅延)時間を設定する所。キャパシタに充電して抵抗器で放電するだけの回路なので普通に時間指定できます。また、大き目のキャパシタを使えばキーON時のスパイクをフィルタリングできるし元々望んでいる数分間の消灯遅延に丁度良い。インバータはシュミットトリガーなので動作も安定するハズ。(・v・;

で、実際に作ってみた。

流れの順で説明すると、IC右上がパルスジェネレータ部、緑色のジャンパワイヤーで左下のエッジ検出へ、その上に行ってタイマー、青いジャンパワイヤー経由でエッジ検出の右隣に出力部です。LEDがIC手前側に3つ並んでますが、右から順にパルスジェネレータ、エッジ検出後、左で白色に強く光ってるのが出力になります。

動作中の様子を見る限り一度目のパルスでは出力は光らず、数度続けて入ってから光る感じです。左にある青い大きなキャパシタ(1000uF)を使うと、1Hz程度で入力した場合1分くらいは出力レベルに達しない模様。そして出力があってすぐにパルスをカットすると消えるのも1分くらい。

そして実車でテストするのにもう少し手を加えました。まずパルスジェネレータは今回は使わないのでジャンパを外し、実際の使用を前提にリレーとリセットスイッチを搭載してます。

回路図で見る。

リセットスイッチはC2の両極をショートさせる。

リレー周りはブレッドボードに取り付ける都合上同じではありません。それと実験した回路(写真)はパルス入力初段の抵抗器を卓上実験では使用したのに実車実験では入ってなかったので一応後で10k抵抗入れてテストします。

さて実車に搭載して確認してみると、走り出しでは駐車場などの超低速域でのゆっくりとした加速では点灯せず、少し速度を上げてメーターの針が動く辺りで点灯する感じです。それと計算上では 100(uF) × 0.1(MΩ) = 10(sec) の10秒遅延になりますが、実際は11~12秒で誤差が大きかった。卓上実験では10秒丁度だったので何か過充電的な物なのかな? 大丈夫か??w 最終的には数分間遅延になるのでR2とR3は半固定抵抗でも良いかもしれない。それとインバータを2段で反転するならTrを 2SC1815 にしても良い気がするけど既存に追加追加でできた回路なので最終段階で約分的な処理が入るかもしれない。

そしてずっと上にある(*)の項目はこの時点で知ったので、また回路を丸ごと作り直すかもしれない。w

単位:mA

単位:mA