ここのところブログを休んでしまったが、いろいろあって忘れていた。

4月18日(金曜日)が初めての授業です。私の年齢からすると「ひ孫」は少しオーバーかもしれないけど・・・。

ぴゃっぴゃした子達が目の前にいるのが信じられなくて、午前2時間が航海科20名、午後2時間が食品加工科の生徒たち7名がいるのを見て・・・・溜息がでる。

で、初日だから私の自己紹介と授業の方向性について話した。「目で見る、目で知るのが美術」です・・・とか言っても、彼らに伝わると考えるのはバカ。今回はダイソーに行ってスプーンを買ってきて、各自「正確にスプーンを描くこと」と課題を与えた。実は2時間の授業というのは、単位科目として週一度に集中させて学ぶには無理があって、これを「言葉で美術を教える」ともっと生徒にとって混乱が生じる。美術を言葉の意味で伝えようとすると「観念アート」になり、作品の実態より抽象的に別物があるような誤解を生むだろう。だから初日からスプーンを与えて「目に見える形を感じとる」ことの重要性を伝えたかったが・・・・。

それはこっちの無理筋みたいだ。中には一つ一つ問題点を教えて、スプーンの形に近づく要点を伝えると「感じてくれる」子もいて、少しは満足感も味わった。

で25日二回目の授業は「手を描く」課題。日ごろ見ることはあっても、それを形として把握するのは難しい。ここでも一人一人の作業ぶりをみて「ここをこうすると・・・」「ここはもっと真っ直ぐだよ」とか言うと、うまくなる子もいて嬉しかった。

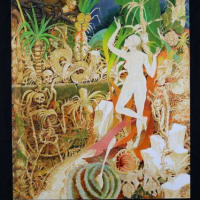

今回は家から私が23歳の時ブリュッセルの美術アカデミーで描いた「裸婦のデッサン」と「着衣の中年女性のデッサン」を持ち込んで見せた。・・・・「これ先生が描いたの??・・・うまいね・・・今でも描ける??」なんて「こけ」にされながらも・・・航海科の紅一点の子がデッサンの前で座り込んで質問してきたときには嬉しかった。「どうやって描くの?」という一言がこの子の興味の一歩になってくれたような気がした。

さて、スプーンをいつかまた描かせることにしている。彼らには面白くない課題かもしれないが・・・

眼が付いているのは「見て感じ、理解するため」だと繰り返し「見て記憶する・・・視覚的記憶が人の機能にあること」を基本にして授業を続けようとしよう。そして年間の終わりの来年の3月には「無いものを在るがごときに描く」ことにしよう。

腹減った・・・理屈はここまで!!!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます