2月21日(土)

2月21日(土)今日はいよいよ「中国」に渡ります。

長かった国内旅行も終わりですが、11:00~の乗船手続き前に「日中の架け橋」になられた方を参拝しに行って来ました。

今日は6:10起床し、7:15ホテルをチェックアウトしました。

(これは「海峡ゆめタワーです)

そして7:35下関駅近くに自転車を置き、構内に入るも山陰本線は8:16発だってよ…

事前に調べてたから8:16発は知ってたけど、その前にも1本くらいあるじゃないか?って思って早めに出て来たのに…

仕方無いんでホームで待ち、8:16発に乗りました。

(後で知ったんだけど、下関駅から綾羅木駅方面にはバスの方がいいかも)

そして8:30「綾羅木駅」に着きました。

それから歩いて10分も掛からないで『中山神社』に着きました。

これが本堂ですね。

なんで『中山神社』に来たか?と言うと、この『愛新覚羅社』があるからなんです。

「流転の王妃」を観てから、ずっと来てみたかったんですよ。

『愛新覚羅社』と『愛新覚羅薄傑様浩様手植』(…の何だ?)があります。

『愛新覚羅社』の御祭神は「愛新覚羅浩」命、「愛新覚羅薄傑」命、「愛新覚羅慧生(長女)」命です。

昭和11年秋、名門「嵯峨侯爵家の長女・浩」のもとへ「お見合い」の話が舞い込んで来ました。

相手は「清朝」最後の皇帝「愛新覚羅溥儀」の弟「溥傑」でした。

それは「満州国」支配を企む「関東軍」による政略結婚でした。

「清朝」復興を胸に(1929年)22歳で来日し、陸軍士官学校に入学していた「溥傑」は、お見合いを無理やり進められ、数あるお見合い写真の中から「浩」を選びました。

「結婚なんてまだまだ先」と考えていた「浩」は、軍の強引なやり方に反発を覚えつつも、受け入れざるを得ませんでした。

昭和12年4月、結婚の日を迎えました。(1937年・浩23歳、溥傑30歳)

それは2人の結婚であるだけでなく、「日本」と「満州国」、ふたつの国の結婚でもありました。

日本国中の祝福に胸を高鳴らせる「浩」でしたが宴の招待客のほとんどは、軍服姿の「関東軍」関係者ばかりでした…。

「溥傑」と「浩」は、千葉の稲毛で新婚生活をスタートさせました。

「日中戦争」が本格化してきた昭和12年9月、「溥傑」は満州国・新京へと帰国します。

1ヵ月半後「浩」も「満州」へと渡りましたが「浩」を待っていたのは、我が物顔で振舞う「関東軍」と、日本人嫌いの皇帝「溥儀」でした。

「溥儀」は「浩」を日本のスパイだと疑っていたのです。

数日後「満州国」での2人の披露宴が催されましたが、日本側の主要な人物はほとんど姿を見せず、途中で披露宴は中止となってします。

「浩」は「満州国」の現実と「溥傑」の辛さを思い知るのでした。

「溥儀」の「浩」への冷たい態度は変わりませんでした。

それどころか、「浩」の妊娠が判明すると、その態度はますます酷くなる一方でした。

それは、「関東軍」が交付した“帝位継承法”により、もし「浩」に男の子が生まれたら、自分が暗殺されてしまうかもしれないと心配してのことだったのです。

翌年「長女・慧生」が誕生し、その2年後「次女・嫮生」を出産します。

しばらくして「溥傑」の陸軍大学校留学のため、日本に帰国していた「浩」と娘たちは、嵯峨家に身を寄せていました。

しかし「溥傑」の卒業を機に学習院初等科に進学していた「慧生」を残し、再び一家で「満州」に帰国しました。

空襲の続く日本内地に比べると、外見はおだやかな「新京」の街でしたが対日運動とその弾圧が続き、日本人と中国人の間にはあからさまな差別待遇が広がり、皇帝「溥儀」と「関東軍」の関係もますます冷たい状態にありました。

それから間もなく「東京」が激しい空襲に見舞われたとの情報が入ります。

本土決戦が叫ばれ始めました。

日本にいる「慧生」を心配する「溥傑」と「浩」ですが、昭和20年8月9日「新京」が突然の空襲を受けます。

それは「ソ連軍」の参戦でした。

「関東軍」は遷都を決定してしまいますが、同じ頃「浩」のもとには竹田宮妃殿下から「一緒に東京へ戻りましょう」との連絡が入りますが、「浩」はこれを丁寧に断ります。

そして8月15日、ラジオの前で日本の敗戦を伝える「玉音放送」に愕然となる「愛新覚羅一族」と「関東軍」。

ショックを受けた「溥儀」は自殺を決心しますが、未遂に終わります。

失意の中「溥儀」は皇帝を退位し、「満州国」は解体となりました。

その瞬間、わずか「13年5ヶ月」という短い歴史が幕を閉じました…。

その翌日、「溥傑」は「溥儀」らと空路で「日本」へ向かうことになりました。

「浩」たちは陸路「朝鮮半島」から追うことになっていました。

互いの旅の無事を祈り合う2人でしたが、「溥傑」らが向かった飛行場には「ソ連軍」が待ち構えており、「溥儀」や「溥傑」らは「ソ連軍」に抑留されてしまうのです。

「浩」たちは「ソ連」対日参戦後、首都を放棄して「臨江」の近くの「大栗子」まで列車で移動し、そこの仮の住まいで終戦を迎えます。

終戦後「大栗子」で暴民に襲われることが何日も続いたため、「臨江」へ逃れたますが、これが「浩」と「嫮生」の、長く苦しい「流転生活」の始まりでした。

その後「浩」と「嫮生」、「婉容皇后」らは「通化」に向かいます。

「通化」で「共産党八路軍」の公安局に拘留された「浩」たちは、そこで「通化事件」に巻き込まれてしまいます。

「浩」は事件を起こした関東軍の残留部隊のスパイだと容疑をかけられ、厳しい追及を受けるのでした。

さらに「長春(旧新京)」へと移動した「浩」は、そこで釈放を言い渡されますが、「婉容皇后」にはそれが許されないと知ると、自ら辞退を申し出、「嫮生」と共に刑務所に収容されます。

その後も「吉林」「延吉」と流転の日々が続きました。

同じ頃「溥傑」と「溥儀」は、「ハバロフスク」の収容所にいました。

その後「浩」たちは「延吉」からさらに移動することになりましたが、その車に「婉容皇后」の姿はありませんでした。

「後から連れて行く」と言う兵士の言葉を信じた「浩」でしたが、実際は「婉容皇后」は置き去りにされ、その町でただひとり、誰にも守られることもなく、寂しくその生涯を閉じました。

一旦は「佳木斯」で釈放された「浩」と「嫮生」でしたが、心無い人間の密告により、今度は「国民党」に逮捕されてしまいます。

その後「北京」を経て、「上海」で囚われの身となっていた「浩」は、翌昭和22年(1947年)1月、「上海」の拘束場所から脱出し(旧日本軍の元大尉田中徹雄(のちの山梨県副知事)によって救出され)、上海発の最後の引揚船で日本に帰国しました。

1年4ヶ月にもわたる辛く苦しい流転生活が終わりました。

「浩」と「嫮生」は、ようやく「慧生」の待つ日本へと帰って来たのです。

それから数年「浩」は父の経営する学校で「書道の教師」をし、生計を立てていました。

出すあてのない夫への手紙を書き続けるのが日々の日課でした。

そんなある日、「浩」のもとに「溥傑」からの手紙が届きます。

両親を思いやる「慧生」が、中国の「周恩来総理」に「どうかこの手紙を父に届けて欲しい」という手紙を書いたことがきっかけでした。

しかし、その2年後、思いもかけない悲劇が起こります。

「慧生」が自らの命を絶ったのです。

「浩」には、「慧生」が自殺するなど信じられないことでした…。

そして「溥傑」に申し訳ないと大きな悲しみに打ちひしがれました。

この訃報を受けた「溥傑」もまた、激しく自分を責めました。

そして昭和35年、ついに「溥傑」は釈放されました。

「北京」に戻った「溥傑」は、先に釈放されていた「溥儀」と再会しました。

長きに渡って“皇帝と臣下”だった2人は、ようやく“ただの兄弟”になったのです。

しかし、「溥儀」は「浩を北京に招き入れたい」と言う「溥傑」の言葉に顔色を変えます。

「妻が必要なら中国人と再婚すればいい」と言う「溥儀」の言葉に、「溥傑」は「私たちは互いを信じ、愛し合う夫婦です。…兄上の忠告に従うことはできません」と言い放ちました。

それから、その1年後の昭和36年5月、中国「広州駅」で、「浩」と「嫮生」は「溥傑」と約16年ぶりの再会を果たします。

「浩」の胸には「慧生」の遺骨が抱かれていました。

その後、2人の「北京」での静かな生活が始まりました。

「嫮生」は本人の希望で、祖父母の待つ日本へと帰って行きました。

1982年「浩」は流転の日々の無理がたたり病に伏せ、入退院を繰り返した後の1987年「溥傑」に見守られ、73年の生涯を閉じました。

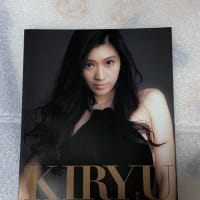

昭和62(1987年)年12月12日、「愛新党羅溥傑」は「義弟嵯峨公元」に伴われて来日しました。

山口県下関の『中山神社』の境内に建てた「愛新覚羅社」に「浩」と「慧生」の分骨を納めるための来日でした。

そして、1994年「溥傑」は86歳でこの世を去ります。

「溥傑」の遺骨は、妻「浩」、娘「慧生」もそうであったように、半分は中国、半分は山口県下関にある中山神社の「愛新覚羅社」に納められました。

この親子3人が眠る社は、遠く中国大陸「北京」の方角に向いて建てられています。

「嵯峨浩(愛新覚羅浩)」が詠んだ「詩碑」です。

これは遺品を納めた「宝物殿」です。

それから境内裏山にある『中山忠光墓』を見に行ってみました。

これは『中山忠光墓』です。

『中山神社』の御祭神『中山忠光卿』は、弘化2年(1845年)に、大納言「中山忠能卿」の第五子に生れ、「明治天皇」の御生母「中山一位の局(慶子)」は姉君なので、『忠光卿』は明治天皇の叔父にあたります。

又、『忠光卿』は、幕末動乱の時代にあって「尊皇討幕派」の最も急進的な青年公卿だったといわれています。

当時「朝廷」は、「尊皇攘夷派」と「公武合体派」とに分かれていましたが、やがて『三条実美』をリーダーとする「尊皇攘夷派」が勢を得て、ついに文久3年(1863年)8月13日「孝明天皇」の「大和行幸の詔のり」が下されます。

天皇の「穣夷親征」が決った事によって、一部急進尊皇攘夷の志士等30余名は、『天忠組』を結成し、『忠光卿』を主導として8月17日「討幕の挙兵」を「奈良県五條市」にて起こしています。

ところが18日には「公武合体派」の「公卿」たちと「会津・薩摩両藩の画策」によりクーデターが成功し、朝議は一変して「孝明天皇の大和行幸」はとりやめとなり「尊皇攘夷派」にくみしていた「長州藩」は、「堺町内の守衛」を差しとめられ、『三条実美』以下「七卿」は、「長州」へ落ちのびました。

これが「七卿落ち」といわれる政変です。

このころ、「長州藩」は本・支藩ともに「俗論党(幕府に恭順・謝罪しようと唱えた派)」の勢が強くなっており、「長州」に落ちていた『三条実美』以下七人の「公卿」等と会合して再起の期を伺っていましたが、「幕府の探索」が厳しく「三田尻」から「長州」「川棚」「湯玉」「上畑」と住居を移し、この地「田耕」に来たのは、元治元年8月夜半、山道をたどって夜明けにこの地「大田新右エ門宅」にとどまっています。

この地の5人の「庄屋」の1人「山田幸八」は、いつしか刺客に買収され、その夜遅く『忠光卿』を欺いて丸腰のまま「長瀬の渓谷」に誘い出しました。

そして、そこに待機させていた刺客(長州藩の剣士)「野々村三九朗」ほか6名のため撲殺されています。

時に元治元年11月8日『忠光卿』20歳の若さであったといわれています。

尚、『忠光卿』の遺体はその後「下関市綾羅木の浜」に葬られています。

また、「山田幸八の子孫」は狂人続出家名断絶しており、付近の人々是をして「天の報いなり」と言われています。

『高杉晋作』が、「長府」の『功山寺』に回天の兵を挙げたのはわずか37日後の12月15日のことでした。

やがて、「回天の義挙」が成ると、『奇兵隊』らの手によって墓標が設けられ、慶応元年(1865年)11月「長州藩(豊浦藩)」は墳墓の上に社殿を建て「中山社」と称しました。

これが『中山神社』創立の由来です。

…ってことで『幕末史跡』でもあったワケですね。

8:55『中山神社(愛新覚羅社)』を出ました。

それから9:05綾羅木駅に着いたんだけど、下関に戻る山陰本線が9:36発なんでホームで休んでました。

そして9:50下関駅に着き、コンビニで食料を買い込み、10:20「下関国際ターミナル」に着きました。

また自転車をしまい、ターミナルで実家から送ってもらった荷物を受け取りました。

乗船手続きまでロビーで待っていると、日本人の女の子が話してるのが聞こえました。

彼女は山東省で日本語教師をしているらしく、その後ちょっと話し掛けてみました。

『孔子』の故郷「曲阜」の大学で日本語を教えているらしく、俺の以前の同僚の中国人教師も確か、何人かその大学で日本語を学んでたと思います。

いや~「曲阜」も「青州」に負けないくらい小さな町ですよ。(2007年1月2日ブログ参照してね)

そして11:00乗船手続きが始まり、11:20~フェリーに乗り込みました。

今回は前回(2006年5月20日)に比べると乗客が多いなぁ…って言っても大半が人民だけどね。

今大学が春休みだからね…それで帰郷だったり、旅行だったりで人民が多いのかもね。

出航は11:45でした。

また前回と同じ「2等A」です。

6人部屋なんだけど、今回は中国人カップル(20歳前後?)と3人でした。

まぁ船内も前回のブログを見てください。

これから約27時間の船旅です。

「青島」到着は、明日の16時の予定です。

では、また明日。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます