秋はあっと言う間に過ぎて行った。出張の連続。体調不良。精神の不調・・・。様々な困難を乗り越え、やっと年を越えた。

金融危機は関係無い業界だが、景気は悪い。しかしボーナスはなんとか出た。特に買いたいものは無いが、やはり金が入ると心が満たされる。みなさまの何かの参考になればと暴露するが、25歳・入社3年目メーカー営業、総支給額およそ38万、手取り32万でした。中小企業なのでこんなものだろう。高望みしてはいけない・・・とはわかっているのだが。

ボーナスが入金された当日、「散財しちゃいけない、貯金しなきゃ」なんて思ってたのに速攻でスーツとシャツ購入(約4万)、ヴィレッジバンガードで漫画4冊とCD一枚を衝動買い(約5000円)。一日で45000円も使ってるし。

とか反省する気持ちも吹っ飛ぶ。なんたってヴィレバンで見つけた漫画が致命的だった。「鈴木先生」第6巻がキター!!!

6巻も怒涛の展開だ。あの中学校教師の鑑、鈴木先生ができちゃった結婚!?神童・聖人君子のごとき女子生徒・小川も衝撃を受ける。噂は広がって教え子はパニック。学級裁判で鈴木先生が吊るし上げに!!しかしその学級裁判こそ、これまでの鈴木先生の生徒達への「討論指導」の結果が試される機会でもあった・・・。

やはりグイグイ読ませるストーリーが秀逸だし、テーマがありきたりなようで読んでみると中身は深くて新鮮。個々のキャラや家庭環境の設定も出揃って、うまくストーリーに噛み合ってきた。これまでのエピソードが伏線として生きてる。ダーティな女子生徒キャラもなんか新しい感じだ。ただの嫌な奴じゃなく、思春期独特の生臭いウザさが出ている。作者の人間観察が半端じゃない証だ。

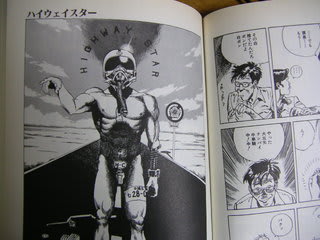

電車の中で「鈴木先生」を読んでいると隣に座る人の視線が妙に気になる。劇画なので画風が濃く、台詞も感情的なものが多い。さらに作者自身「ホラー漫画の手法を参考にしている」という演出が劇的だから、この漫画は隣からチラ見しただけで気になるはずだ。前に5巻を買って電車で読んでたら隣の若い女の子が凝視していた・・・。少しでも興味を持って買って貰えればと思い、あえて隣の人に見せながら読む。

5巻のエピソードが、作者が以前に書いた短編の焼き直しだと知った時はネタ切れかと思い、心配していた。しかし6巻に至ってこれまでのエピソードを伏線として、話が集約されてきたのには驚いた。計算され尽くだったとは。これからも目が離せない、昨今珍しい本気漫画である。

他に購入したのは

「聖☆おにいさん 1」:ブッダとキリストが現代日本で送る日常。実在する宗教の神(神の子)をパロディ化する究極の漫画。海外では発売できないだろう。でも軽くて面白い。

「あたらしい朝 1」:なんか今話題らしい黒田硫黄とかいう人の漫画。表紙はポップなのに中身は筆で書いた劇画。しかもナチスドイツの戦争が舞台。なかなかシブイ。こんな漫画を載せるアフタヌーンって懐が広い!

「さんぽもの」:友人へのプレゼント用。「孤独のグルメ」の谷口ジローと久住昌之のコンビが送る、お散歩漫画。日常と何気ない風景を楽しむ、これぞ最高の娯楽!

買ったCDはジブリ音楽をハウスミックスした「Theジブリset」。

ジブリ音楽をハウスにしちゃうなんて邪道だと思ったが、聴いてみると久石譲の美しいメロディにブレイクビートが割とイケる。ていうか泣きメロ+ブレイクビートって、僕の好きなイギリスのNEW ORDERがやってきた事じゃないか。そんな食い合わせは悪くないのかもしれない。

僕はジブリ音楽のアルバムを持ってないので、久石譲の音楽をしっかり聴くのは初めてなのだが、今更この人のメロディセンスは凄すぎると知った。気になってどんな人物かネットで調べたら、映画音楽どころがクラシックもポップもなんでも来いの、世界的な巨匠だった。ジブリの魅力の半分はこの音楽にあるのかもしれない。音楽を聴くだけで映画のシーンも台詞も雰囲気も頭に浮かんでくる。それだけ映画のシーンにぴったり合った音楽なのだろう。僕は大学の時に洋楽をずっと聴き漁っていたが、それは「メロディメーカー」と呼ばれる人に興味があったからだ。ビートルズ、キンクスに惹かれたのもメロディに尽きる。ふと返り見れば、久石譲という天才メロディメーカーが日本にいたのに・・・。

気がつけばハウスの要素をほとんど無視してこのCDを聴いているが、ジブリ音楽をインストにしたり英語にしてさらっと聞き流せる編集をしてくれているから、あまり飽きない。おかげでメロを堪能できる。これはこれで良かったのかもしれない。

年末に、ずっとHDDに撮って見ていなかった「崖の上のポニョ」のメイキング映像を見た(NHKのザ・プロフェッショナル)。宮崎監督の情熱もよくわかったし、初めて知った「あのシーンの意味」もいくつかあって、理解が深まった。「ポニョ」は前にレビューで悪く書いたけど、なんかまた見たいと思っている自分がいる。大傑作ではないけど、DVDが欲しいかも・・・。

金融危機は関係無い業界だが、景気は悪い。しかしボーナスはなんとか出た。特に買いたいものは無いが、やはり金が入ると心が満たされる。みなさまの何かの参考になればと暴露するが、25歳・入社3年目メーカー営業、総支給額およそ38万、手取り32万でした。中小企業なのでこんなものだろう。高望みしてはいけない・・・とはわかっているのだが。

ボーナスが入金された当日、「散財しちゃいけない、貯金しなきゃ」なんて思ってたのに速攻でスーツとシャツ購入(約4万)、ヴィレッジバンガードで漫画4冊とCD一枚を衝動買い(約5000円)。一日で45000円も使ってるし。

とか反省する気持ちも吹っ飛ぶ。なんたってヴィレバンで見つけた漫画が致命的だった。「鈴木先生」第6巻がキター!!!

6巻も怒涛の展開だ。あの中学校教師の鑑、鈴木先生ができちゃった結婚!?神童・聖人君子のごとき女子生徒・小川も衝撃を受ける。噂は広がって教え子はパニック。学級裁判で鈴木先生が吊るし上げに!!しかしその学級裁判こそ、これまでの鈴木先生の生徒達への「討論指導」の結果が試される機会でもあった・・・。

やはりグイグイ読ませるストーリーが秀逸だし、テーマがありきたりなようで読んでみると中身は深くて新鮮。個々のキャラや家庭環境の設定も出揃って、うまくストーリーに噛み合ってきた。これまでのエピソードが伏線として生きてる。ダーティな女子生徒キャラもなんか新しい感じだ。ただの嫌な奴じゃなく、思春期独特の生臭いウザさが出ている。作者の人間観察が半端じゃない証だ。

電車の中で「鈴木先生」を読んでいると隣に座る人の視線が妙に気になる。劇画なので画風が濃く、台詞も感情的なものが多い。さらに作者自身「ホラー漫画の手法を参考にしている」という演出が劇的だから、この漫画は隣からチラ見しただけで気になるはずだ。前に5巻を買って電車で読んでたら隣の若い女の子が凝視していた・・・。少しでも興味を持って買って貰えればと思い、あえて隣の人に見せながら読む。

5巻のエピソードが、作者が以前に書いた短編の焼き直しだと知った時はネタ切れかと思い、心配していた。しかし6巻に至ってこれまでのエピソードを伏線として、話が集約されてきたのには驚いた。計算され尽くだったとは。これからも目が離せない、昨今珍しい本気漫画である。

他に購入したのは

「聖☆おにいさん 1」:ブッダとキリストが現代日本で送る日常。実在する宗教の神(神の子)をパロディ化する究極の漫画。海外では発売できないだろう。でも軽くて面白い。

「あたらしい朝 1」:なんか今話題らしい黒田硫黄とかいう人の漫画。表紙はポップなのに中身は筆で書いた劇画。しかもナチスドイツの戦争が舞台。なかなかシブイ。こんな漫画を載せるアフタヌーンって懐が広い!

「さんぽもの」:友人へのプレゼント用。「孤独のグルメ」の谷口ジローと久住昌之のコンビが送る、お散歩漫画。日常と何気ない風景を楽しむ、これぞ最高の娯楽!

買ったCDはジブリ音楽をハウスミックスした「Theジブリset」。

ジブリ音楽をハウスにしちゃうなんて邪道だと思ったが、聴いてみると久石譲の美しいメロディにブレイクビートが割とイケる。ていうか泣きメロ+ブレイクビートって、僕の好きなイギリスのNEW ORDERがやってきた事じゃないか。そんな食い合わせは悪くないのかもしれない。

僕はジブリ音楽のアルバムを持ってないので、久石譲の音楽をしっかり聴くのは初めてなのだが、今更この人のメロディセンスは凄すぎると知った。気になってどんな人物かネットで調べたら、映画音楽どころがクラシックもポップもなんでも来いの、世界的な巨匠だった。ジブリの魅力の半分はこの音楽にあるのかもしれない。音楽を聴くだけで映画のシーンも台詞も雰囲気も頭に浮かんでくる。それだけ映画のシーンにぴったり合った音楽なのだろう。僕は大学の時に洋楽をずっと聴き漁っていたが、それは「メロディメーカー」と呼ばれる人に興味があったからだ。ビートルズ、キンクスに惹かれたのもメロディに尽きる。ふと返り見れば、久石譲という天才メロディメーカーが日本にいたのに・・・。

気がつけばハウスの要素をほとんど無視してこのCDを聴いているが、ジブリ音楽をインストにしたり英語にしてさらっと聞き流せる編集をしてくれているから、あまり飽きない。おかげでメロを堪能できる。これはこれで良かったのかもしれない。

年末に、ずっとHDDに撮って見ていなかった「崖の上のポニョ」のメイキング映像を見た(NHKのザ・プロフェッショナル)。宮崎監督の情熱もよくわかったし、初めて知った「あのシーンの意味」もいくつかあって、理解が深まった。「ポニョ」は前にレビューで悪く書いたけど、なんかまた見たいと思っている自分がいる。大傑作ではないけど、DVDが欲しいかも・・・。